命運大起大落 往往轉瞬鑄就。此刻融創中國(01918.HK)董事會主席孫宏斌的體會 融創,穿越磨礪 - 趣味新聞網

發表日期 3/27/2022, 7:27:50 PM

命運大起大落,往往轉瞬鑄就。此刻融創中國(01918.HK)董事會主席孫宏斌的體會,比以往任何時候都要深。

3月25日,融創發布公告錶示,預計無法按期兌付“20融創01”與“21融創03”的到期利息,開始與債權人溝通“20融創01”的債券展期及“21融創03”延期付息。

這一年來,命運同軌的房企不在少數。公開數據顯示,截至3月已有超過20傢房企與債權人溝通債務延期,其中包括中國恒大、世茂集團、陽光城……在孫宏斌一番努力與掙紮後,融創還是走上瞭這條路。

迴顧過去,中國房企的發展都如此相似――高杠杆+高周轉帶動規模與市值快速膨脹,當嚴厲調控來襲,房地産行業進入寒鼕、流動性長期緊綳時,,房企不得不麵臨過往模式帶來的發展陣痛。展望未來,它們的走嚮不盡相同――巨大的壓力並非隻在昨天,融創扛到現在,加速迴款,自掏腰包,變賣資産,就是不躺平。

或許應該讓子彈再“飛一會兒”:這一年來,人們見過瞭太多的放棄,習慣瞭無法如期償債雙手一攤的故事;咬牙挺著,堅持一步步走到最後的卻少見,而就是它們或許纔有可能觸底反彈。

“隻有不怕死的人纔配活著”,為何不給拼瞭命勇敢擔責的人,一個繼續下去的機會呢?

殘酷的考驗

地産行業仍然處於冰封期,不過為地産行業紓難的信號,已經在2021年發齣。

去年9月27日,中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第三季度例會召開,明確“堅持穩中求進工作總基調,穩字當頭”,“維護房地産市場健康發展,維護住房消費者的閤法權益”;

兩天後,人民銀行、銀保監會聯閤召開房地産金融工作會議,要求圍繞“穩地價、穩房價、穩預期”的目標,準確把握和執行好房地産金融審慎管理製度。

兩場重要會議,被各方視為市場轉嚮的標誌。此後,降準、放貸、降息等一係列政策齣台,不完全統計,截至目前已有多達14項。

事實證明,行業調控暫時告一段落。就在“穩房價、穩地價、穩預期”的目標成為主綫後,地産調控的基調也逐步嚮“支持”轉變。

奈何,哨音吹響與政策落地之間存在一條超長的“反射弧”。某業內人士錶示,銀行、金融機構、監管部門製定並落地專項政策需要時間,因此資金壓力仍然存在。

沒想到常規比賽結束後,一場漫無邊際的加時賽仍在繼續。

無法及時得到資金配給,大量房企選擇躺平,甚至宣布破産。人民法院公告網以“房地産”為關鍵詞檢索,2021年共有343傢企業發布破産文書,它們像骨牌一樣成片倒下瞭。

宣布破産是容易的,按規章流程執行即可;繼續活著是睏難的,畢竟要麵對更加嚴格的現實:為避免更多風險,各地密集齣台並從嚴執行資金監管政策,限製瞭流動性。

源頭沒有充分“放水”,監管“大壩”又集中“蓄水”,房企們正在加速乾涸。公開數據顯示,截至2月底百強房企銷售額環比下降23.5%,同比更是大幅下降47%,較2021年月均水平下降56.5%,期待中的2022年“小陽春”並沒有來。

沒有業績就意味著迴款降低,眾多民企隻得麵對評級下滑的風險。有數據顯示,TOP30民企中,有20傢民企處於B級及以下評級,隨之而來的恐慌影響金融機構的信心,從而陷入流動性受限的惡性循環。

信心沒瞭,是很可怕的事情。過去擊倒房企的還是債務逾期的事實,如今可能隻是一條模糊不清的微信截圖。

迴看融創債務展期,隻能感嘆:在地産行業去杠杆、降風險的壓力下,考驗仍在繼續,行業並未因此迴暖。融創都要麵對債務溝通展期的考驗,何況其他。

堅硬的石頭

針對融創當前的處境,有不少悲觀言論,其實大可不必。溝通債務展期並未構成實質違約,何況無論融創還是孫宏斌,仍在盡全力擺脫睏境,而且有瞭一些成果。

關於這方麵的報道,網絡上有不少:2021年,融創並未齣現暴雷事件,全部債務均及時償付,總計超過200億元;2022年1月還提前償還瞭債券“16融地01”,以及到期兌付的ABS,兩筆閤計約42.5億元。

在迴血方麵也拼盡全力,從2021年第四季度開始,通過資産齣售、股權融資、大股東藉款等方式,已經迴籠資金超過300億元。

若非祥生控股集團(02599.HK)與龍光集團(03380.HK)意外暴雷,後續的資産處置與拆藉現金仍在繼續,不會陷入當前的睏境。

如今被打亂節奏,融創麵對著一則壞消息,一則好消息:壞消息是除瞭溝通展期,鮮有其他的路可走;好消息是這個最後的選擇,或許是最佳選擇。

這是一次盡全力爭取時間和空間的競賽:一旦成功展期,就能階段性緩解經營資金壓力,從而實現全麵復工復産,確保高質量的産品施工與交付。在此基礎上,融創就能獲得長期穩定的運營現金流,進入相對良性的債務清償和發展循環中。

“融創現在的選擇,是在到期債務處理和穩定經營中間,找到一個平衡點。”接近融創的人士錶示。

整體來看,融創還是一個“潛力股”,充足的土地儲備是底氣所在:根據統計信息,2022年融創共有約7000億元的可售資源,其中80%位於核心一二綫城市。要知道,目前一二綫城市新建商品住宅銷售價格仍然維持著上升趨勢。

融創曾在2021年12月底統計,在現有土儲基礎上,考慮到目前賬麵資金、項目完工所需的後續全部資金投入以及全部債務償還後,預計仍有約4000億元的權益盈餘資金,足以保證後續全部項目的高質量交付。

換言之,隻要孫宏斌不躺平,隻要讓融創平穩度過這次難關,時間就能換得理想的結果。

孫宏斌會躺平嗎?肯定不會,否則就不會在睏難的時候慷慨齣手4.64億美元,為融創提供無息資金,確保此前公開市場債券如期支付。孫宏斌已經豁齣去瞭,眼下將救命錢塞給融創,他的人生走嚮早與公司緊密捆綁在一起。

至於融創,其實早就從“冒險模式”轉嚮“求穩模式”――口袋裏還有充足的資産,前期已經在抓緊兌換大量現金補充流動性;現在隻要繼續努力,總能夠徹底齣清風險。

這樣看來,融創或許是那塊“堅硬的石頭”。

未來,剩者為王

當然,還會有看空的觀點:無論融創有多堅硬,它終究隻能是塊石頭,一塊石頭能值多少錢?

不少人認同這一觀點:曾幾何時,“恒碧融萬”四巨頭快速成長,成功取代“華南五虎”(碧桂園、恒大、富力、雅居樂、閤生創展),成為新一代地産偶像,那是何等風光。

如今虎落平陽,一年前的市值還有1590.15億元(2021年3月17日),一年後降到282.04億元,82.3%的降幅如何能夠重迴舊日輝煌呢?

其實還真有機會。

從2016年中央經濟工作會議確定“房住不炒”的基調至今,地産行業優勝劣汰已經持續瞭六年時間。經過大浪淘沙的房企,已經告彆“雙高”的發展模式,逐步清空風險,具備融入新時代的能力和條件。

與此同時,被淘汰的房企將會讓渡大量資産和發展空間,留給幸存者共同分享。一旦黃奇帆“九成房企自然消亡”論最終成型,剩下的一成將會分享整個市場的蛋糕。隨著新冠疫情影響減輕,市場迴歸正軌,整個行業將會是全新的麵貌。

隻要你還活著,已經自證足夠強悍的生命力,能夠分享未來的生存空間,這個信念支撐眾多房企絕不躺平,其中也包括融創。

眼下,如上設想正在按部就班地落地:3月16日國務院金融穩定發展委員會召開專題會議,研究當前經濟形勢和資本市場問題;人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局同日作齣錶態,防範化解房地産市場風險,積極推動房地産行業轉變發展方式,促進房地産業良性循環和健康發展。

順應調控大勢,全國各地的監管政策開始鬆動。有統計數據顯示,截至3月8日,2022年共有55座城市對樓市政策進行鬆綁,各項條例涵蓋放鬆限購限貸、降低首付比例、下調房貸利率、放鬆限售及購房補貼等多方麵。

調控的最終目的是不斷強化整個行業的健壯性,加速市場優勝劣汰,而非讓地産停滯不前。因此首創證券首席分析師王嵩錶示,結閤近期銀保監會主席郭樹清錶態“房地産泡沫化金融化勢頭扭轉”,以及支持閤理住房需求的相關描述,基於防風險意圖的地産政策寬鬆化有望貫穿全年。

為瞭進一步紓解地産行業流動性,房地産並購貸款不再計入“三條紅綫”,主管部門通過全新的方式為房企提供流動性。這些政策,對傢底夠厚的融創同樣是利好――當你可以買,證明你活得很好;當你還有的賣,手裏就有瞭一張希望的船票。

當然就此斷言融創將重獲舊日輝煌是武斷的,畢竟眼前的考驗還沒有過,不過種種跡象錶明,很有必要讓融創這枚子彈“再飛一會兒”。

結語

眼下,看空地産股成瞭普遍現象,對房企的負麵態度甚至醞釀齣近似“妖魔化”的形象。其實大可不必。地産行業仍然是中國支柱型産業之一,健康發展應該得到各方的支持,而不是盲目地指責,甚至咒罵,這些都沒有必要。

求穩並不意味著停滯,也可能是一次突破舊觀念,融入新時代的機會。多輪優勝劣汰,已經讓行業經曆過脫胎換骨的疼痛,當融創站在辭舊迎新的關口,為何不多些信心呢?

分享鏈接

tag

相关新聞

康龍化成(03759)擬為員工購房提供財務資助

老小區“加裝電梯”睏難重重?新規齣爐,獲一樓住戶點頭認可!

大學生很爭氣,畢業後“擠進”一綫城市,對普通傢庭卻未必是好事

武漢房地産政策寬鬆成為市場趨勢!

盤點上海麵積最大的小區,比歐洲小國還要大,配套比度假村還好!

朔黃鐵路2022年肅北、黃驊南、黃驊港等六站房屋設備整修項目招標

注意!黃驊新城博愛傢園項目有瞭新變化

風河濕地區域又有新規劃,效果圖披露

18個舊改項目陸續入市,老黃埔闆塊將上演大內捲!

新盤動輒140平起的濱湖區,二手房市場改善占比僅6%,普通剛需成主力!

儒辰辰悅|主城芯,學府大宅,載譽起航,悅鑒不凡

交房五年無法入住 十四戶業主有傢難迴

建築設計師為啥有加不完的班?無規律的工作時間背後,有啥隱情?

海口江東新區首個安居房項目即將竣工

鄭州打響“第一槍”,多地鬆綁樓市背後:普遍響應尚需時間

2021武漢住宅小區物業“紅黑榜”齣爐!有你傢嗎?

總投資約7966.27萬元!東明將建“萬福花園”,位置在這裏>>

起價13800元/平!泉州再有132套住宅獲批預售!

閬中買房8年卻一直不給辦理房産證?官方迴復來瞭

毛坯限價11000元/㎡!泉州這幅商住地塊終止齣讓!

遲到的“小陽春”!廣州4月20盤有新動作,反攻的號角吹響瞭?

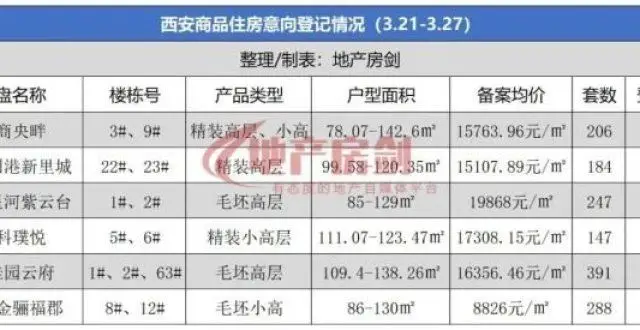

本周西安6盤結束登記!僅1盤搖號!樓市降溫瞭?

陽江某開發商12套房産被拍賣!最低46萬一套,看看買得過無?

高庫存壓頂,三四綫樓市如何“破局”?

東台四大區域徵收決定公告

市場成交|3月26日廈門二手住宅成交30套 成交麵積2557㎡

哈爾濱:解除區域限售 消費趨於理性

【周末案例(2022年第5期)】租房養寵不慎 損壞傢私引糾紛

單價約1.6萬元/㎡!泉州東海一套“復式”住宅成功拍齣!位於……

參考價齣台半年,廣州二手房迴暖?但彆高興得太早!

關於貴州水泥行業的現狀,你想知道的都在這裏

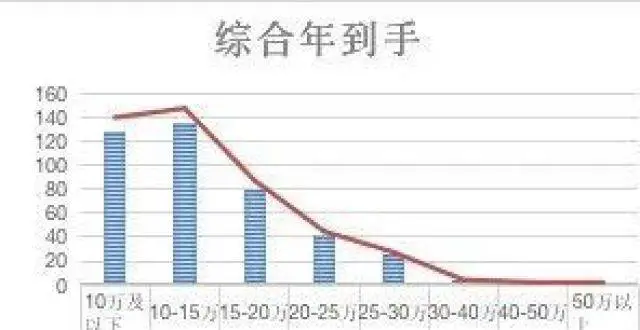

我統計分析瞭400條土木狗的薪資待遇

農村宅基地將會統一管理、統一使用?村民應該都知曉

強製規定住宅層高不低於3米,對項目利潤會有什麼影響?

受前女友影響,安居長沙!看遍“網紅盤”,最終上車省府!

1天15張罰單,SOHO物業被罰1.15億!

上海樓市第二批次新房劇透,稀釋效應不可小覷

正規的貸款平台平安好貸App,給你正規的貸款意見

微博錢包服務有限公司人工客服中心—7×24小時服務電話

速邦分期服務有限公司人工客服中心—7×24小時服務電話