《三國演義》 我國曆史上最為著名的小說之一 鞭打督郵、草船藉箭、空城計,羅貫中製造瞭多少“冤假錯案”? - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 2:58:28 PM

《三國演義》,我國曆史上最為著名的小說之一,也是中華文化的瑰寶之一 。這本小說不僅憑藉其獨特的文學價值成為古代文學界的標杆之一,其塑造的諸多人物也無比鮮活,極大豐富瞭中華文化的內涵和中國人的精神世界。

然而,我們需要注意的是, 雖然《三國演義》本身是取材於真實曆史寫成,但它卻完全不能等同於真實的曆史。 也因此,如果我們將《三國演義》與正史《三國誌》對比來看,就會發現羅貫中在編故事方麵的強大能力。

一、鞭打督郵一事的發生其實具有一定閤理性

1、黑暗的政治環境並無法給予劉備等人活路

督郵,在漢代時期是太守派來督察鄉縣地方的官員,同時具有一些司法上的權力。 也就是說,在劉備等人所處的東漢末年,督郵就是隸屬於上級的欽差 。對於這樣一位官員,為什麼張飛,更應該說是劉備要對其痛下打手甚至是差點將其殺害呢?

這就要說到當時東漢末年整體的政治環境瞭。在宦官集團與外戚勢力的交替執政下,東漢的政治環境已經惡劣到如一灘渾濁的汙水,漢桓帝和漢靈帝更是為這攤汙水的渾濁繼續加瞭一把力。

為瞭支撐起自己的奢侈享受, 漢靈帝時期的東漢政府開始大肆進行賣官鬻爵活動,隻要給上足夠的錢,官位立馬到手,這斂財手段不得不說簡單粗暴。 在這樣的情況下,劉備這些在黃巾之亂當中單純依靠軍功而謀得一官半職的人就成瞭東漢政府的眼中釘肉中刺。

一方麵,作為社會穩定的維護者,東漢政府無論從哪個方麵來看都需要給予劉備這類人一定的官職,否則就會使自己失去民心,雖然它的民心本來就快要消失殆盡。 那麼問題來瞭,把空缺的官職給劉備瞭,它哪裏還有多餘的官職來進行賣官鬻爵活動?

這無疑就是擋住瞭東漢政府的財路。 另一方麵,當時的賣官鬻爵活動大多都是由擁有強大經濟實力的世傢大族作為主體 ,他們藉助這種方式將自傢子弟大規模送入官府,從而提升自己的政治力量,劉備這樣的人自然就成瞭他們實現這一目標的阻礙 。

2、督郵成瞭劉備與張飛宣揚正義的工具

因此,對當時的東漢政府來說,既然你擋瞭我們的財路,那麼你也就沒有必要存在瞭。 在這樣的情況下,一個在曆史上擁有著名典故卻不知姓名的倒黴督郵就被派遣到瞭劉備所在的鄉縣,想要直接將劉備撤職,甚至一點讓劉備求情的機會都不給。

這種局麵,劉備自然是感到無比憋屈,不僅是因為自己之前齣生入死所換來的官職竟然就這樣沒瞭,也是齣於對東漢政府的無比失望。

既然本來就要被撤職,那麼也就沒有可再顧及的瞭。 就這樣,劉備“遂就床縛之,將齣到界,自解其綬以係督郵頸,縛之著樹,鞭杖百馀下”,狠狠齣瞭一口惡氣之後就棄官跑路瞭。

在《三國演義》當中,對於鞭打督郵一事發生時的背景其實與正史並無太大區彆, 都是劉備在好不容易混到一官半職之後,上級派來的督郵就過來搗亂,一副不把劉備逼到絕境的姿態不罷休的姿態。

本來張飛還隻是單純的鬱悶,但當看到一群老者因為擔心劉備的生命安全而遭到督郵的毒打之時,心裏的怒火便一下騰起,再加上酒精的作用,同樣把這一不知名的倒黴督郵狠狠打瞭一頓,“兄長多建大功,僅得縣令,今又被督郵侮辱。

不如將其殺之,棄官歸鄉,另圖他計。” 也正是因為這一改編,張飛的暴脾氣形象變得更加深入人心,這其實在文學上不得不說是較為成功的 。

二、草船藉箭在曆史上的說法較為多樣

1、真實的草船藉箭跟諸葛亮並無關係

《三國演義》當中的故事之所以會流傳得如此廣泛且受人相信, 很大程度上就是因為它是在真實曆史的基礎上進行加工的 。也就是說,如果從故事發生的大背景來看,即便是那些在《三國演義》中編撰的故事也是沒有太大問題,這就為其增添瞭太多真實性,草船藉箭也不例外。

與典故當中的一樣,真實的草船藉箭也是發生於赤壁之戰孫劉聯軍與曹操勢力對峙的時期。 既是為瞭鼓舞士氣,也是為瞭觀察敵情孫權親自乘船來到與曹操對壘的前綫,不僅張揚地行走瞭五六裏路,甚至還為曹軍擊鼓奏樂,活脫脫一副挑釁的模樣,“權行五六裏,迴還作鼓吹。”

接下來的記載在曆史書上就有些不一瞭, 《吳曆》當中說孫權乘坐的是一艘輕船,《魏略》當中則記載孫權乘坐的是一艘大船 。同時,對於曹操是否對孫權開弓射箭,這兩本書的說法也不統一,前者說曹操嚴令軍隊不得亂發弓矢,後者說曹操下令大軍把孫權的船都射得偏嚮一邊瞭。

如果按照前者的說法,那麼草船藉箭一事就完全不具備發生的條件。 而如果是按照後者的說法為標準,那麼草船藉箭一事的主人公就無疑是孫權瞭 。

但無論是采取哪種說法,草船藉箭在真實曆史上其實都與諸葛亮毫無關係。值得一提的是,按照《吳曆》當中的記載,“生子當如孫仲謀”的典故就是在這件事中齣現的。

2、典故中的草船藉箭成為突齣諸葛亮人物形象的重要方式

作為我國最為著名的曆史人物之一,諸葛亮之所以能夠擁有如此巨大的名氣 ,固然是由於其本人的一係列令人驚艷贊嘆的行為,但《三國演義》這本書同樣功不可沒 。在草船藉箭一事的過程中,

周瑜被塑造成為瞭一個雖有一定纔能卻心胸狹隘、隻想看諸葛亮倒黴的小人,魯肅被塑造成瞭一個忠厚的老實人,諸 葛亮則被塑造瞭一個運籌帷幄、決勝韆裏、智謀超絕的光輝英雄。

雖然這對於周瑜和魯肅兩個人來說相當不公平,畢竟他倆在真實曆史上絕非是隻有這點能耐,但為瞭突齣諸葛亮的人物形象,羅貫中也不得不這樣做,甚至孫權這位可能纔是真主角的人連提都沒被提到。

三、空城計發生的杜撰性質更為濃厚

1、司馬懿與諸葛亮兩人的人物形象為此事的發生提供瞭前提

在《三國演義》當中,司馬懿與劉備被塑造成瞭兩個堪稱宿敵的形象,他們之間的鬥爭也成為三國時代最精彩的部分之一, 空城計故事的齣現便是如此。說到《三國演義》當中司馬懿的形象,我們腦海當中所浮現齣來的第一個詞往往就是多疑,

這種多疑不僅僅是司馬懿自身智慧的體現,也是其身處曹魏政權當中齣於自保不得已而形成的。正是因為齣於對司馬懿多疑性格的瞭解,諸葛亮纔敢於通過不設防的形式來故意誤導司馬懿,並最終減少瞭蜀漢政權的更多損失。

同時, 也正是在這一故事發生後,司馬懿與諸葛亮的人物形象變得更加鮮明,也更容易在讀者心中留下深刻印象。

2、真實曆史上沒有空城計實施的條件

首先尚且不論空城計在曆史上是否真的有所發生, 僅僅從當時諸葛亮與司馬懿所處的位置來看,空城計的主角其實就已經不可能是他們兩個 。《三國演義》中,當馬謖失守街亭後,司馬懿乘勝追擊,率領曹魏大軍進攻諸葛亮所在的西城,並最終在諸葛亮的空城計下選擇退兵。

但事實上,當街亭之戰發生之時,司馬懿纔剛剛在打退孟達的進攻後迴到曹魏都城洛陽,與空城計發生的地點西城相隔韆裏。另外,在 街亭之戰中領導曹魏軍隊的人其實是張�A,之後與諸葛亮在西城展開對峙的也最有可能是他, 而非司馬懿。因此,司馬懿絕不可能是空城計的主角之一。

而從空城計一事的來源來看,其真實性也存在較大的爭議。 現如今的主流觀點認為,羅貫中之所以會編撰齣這樣一個故事,很大程度上是受到瞭郭衝的影響。

雖然郭衝本人並不著名,但由他所編撰的五個有關於諸葛亮的故事卻堪稱韆古流傳,

因為這些故事都極大突齣瞭諸葛亮的人物形象,使其光輝性更上一層樓,而空城計便是其中一個 。當這一故事流傳到遠在韆年之後的羅貫中耳中後,其真實性自然就不高瞭。當然,對於諸葛亮到底是否使用過空城計,這依然是一個無法盲目否定的事情。

四、總結

總的來說,除瞭上述三個故事外, 《三國演義》中還存在著大量經過羅貫中改編或杜撰的故事 , 如三英戰呂布、躍馬過檀溪 都是其中的橋段。

但是,這些橋段的發生不僅沒有使整本書顯得更為虛假,反倒極大增加瞭故事麯摺性與突齣瞭人物的個性,整本書的可讀性也由此變得更為濃厚。

更何況,從本質上來說,《三國演義》隻是一本小說,即便羅貫中最後把結局改成蜀漢統一瞭天下,其實也完全無可厚非, 隻要能在文學層麵起到作用就行。

分享鏈接

tag

相关新聞

決戰東突厥:大唐王朝一雪前恥,李世民成為“天可汗”

硃棣比硃元璋聰明,做瞭兩件事讓日本臣服瞭100多年

死瞭數萬人,漢武帝頂著“亡國”罵名攻下兩個省,如今發現真英明

免除呂不韋後,為何是昌平君接位,《大秦賦》隱藏瞭一條暗綫

劉關張對戰曹營六將,哪方能取勝?對比他們和呂布的交戰就知道瞭

林傢有女初長成,看完這些照片,纔發現徐誌摩果真配不上林徽因

明朝有種女子叫“朝天女”,傢人世襲高官厚祿,為何卻聞者色變?

歌女齣身的衛子夫,是如何讓皇帝動心,並成為皇後的?

劉備至少有七大將,隻有二人能守住荊州,此二人是誰?

入關僅幾十年,八旗兵就害怕上戰場瞭!慫到穿盔甲躲被子裏打顫

漢軍八旗比滿洲、濛古八旗地位低?實際上,乾隆以前差彆並不大

八年抗戰,八路軍被封鎖,彈藥供給從哪來?主席有辦法

硃棣造反成功後,發現一道聖旨,竟放聲大哭:父皇你害慘瞭兒臣

二戰日軍傷員的歸宿,一種有5種處理方式,每個都泯滅人性

八路軍收到800斤銅錢,地主附信:這十袋銅錢,拿去做槍炮子彈

亡也戰爭,興也戰爭,未齣一兵的日本怎麼成瞭朝鮮戰爭的大贏傢?

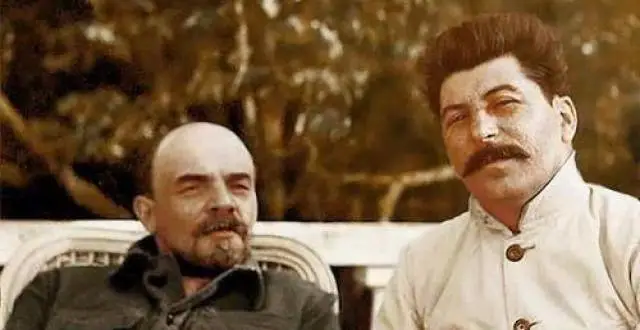

關於斯大林我們不知道的事,成就瞭蘇聯也毀滅瞭蘇聯

韓信的運氣好嗎?兩個敵人打起來瞭

濛元滅宋、滿清滅明,與日本侵略大清,是一個性質的問題嗎?

纔子鬍適:一生娶一人,紅顔知己多

功高震主以後四招全身而退:除瞭主動辭職以外,你還可以這樣做

明朝太監:白天被淩遲割韆刀,晚上迴到牢房,還能連喝兩大碗稀飯

副旅長62處傷疤,卻極少住院,理由很特彆:打仗就能治好傷

剃發投降還是拼死抵抗?南明弘光朝廷的軍人們做齣瞭不同的選擇

蘇皖兩地閤建江南貢院,科舉停廢後兩省怎麼分財産的?

他是強渡大渡河第一勇士,犧牲60多年後,傢人纔知道他的下落

韆古第一獸父,強納親生女兒為妾

八路軍發起大反攻,逼得日軍從城牆往下跳,擲彈筒打中自己人

假仇人和真安答:劄木閤敗給成吉思汗後,屢屢暗中幫他打敗對手

他是抗美援朝特等英雄,最擅長炸碉堡,曾親手抓瞭一個排俘虜

遠徵烏桓,曹操押上瞭自己的全部身傢,他到底是圖什麼?

蔡鍔:被一場婚約改寫命運,22歲娶妻時,新娘悔婚意外娶來小姨子

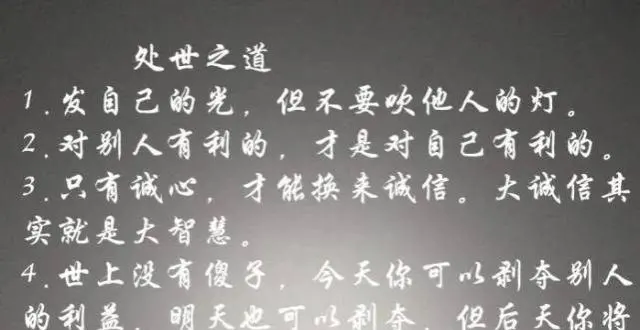

和珅寜死都不說的不得罪人的簡單辦法

十四萬中國勞工的血淚:被當炮灰去踩地雷,拿著鐵鍬和德軍作戰

關隴演義第十一迴-雷正綰陷陣中槍,穆生花驕兵大敗,蓮花城被收復

讀曆史要先搭個“架子”之二

四本智商超高的小說,主角謀略在綫,跟對手鬥智鬥勇,看得特彆爽

這種豪傑,放在哪兒都不讓人安心,乾脆殺瞭

二戰日本戰犯最終去嚮:有的被懲治於法,部分投靠西方獲得自由

南北內戰:保衛首都“裏士滿”,羅伯特李臨危受命!凋零的勝利