你好 我是減水書生 大一統的情懷:漢初平異姓諸侯王之戰是第二次統一戰爭 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 1:10:25 AM

你好,我是減水書生,與您一同品味曆史、感悟思辨。

公元前230年到公元前221年,秦始皇用瞭十年時間攻滅山東六國。

這是華夏大地的第一次統一戰爭,大秦帝國浴血而生。

15年後,大秦帝國二世而亡。

秦末硝煙、楚漢爭霸,至公元前202年劉邦汜水稱帝,中華大地再次迎來瞭一個統一王朝――大漢帝國。

但是,漢高祖要成就始皇帝的偉業、漢帝國要成就秦帝國的輝煌,劉邦及其一眾沛豐將領,他們也要完成一次統一戰爭:平異姓諸侯王之戰。

大一統或許是個偶然。

諸侯林立、豪傑稱雄的天下大勢,要實現所謂的“分久必閤”,想起來很容易、做起來不容易。

始皇帝做瞭錶率、漢高祖成瞭模範,一個“大一統”的開端和底色,成瞭後世王朝的博弈歸宿。

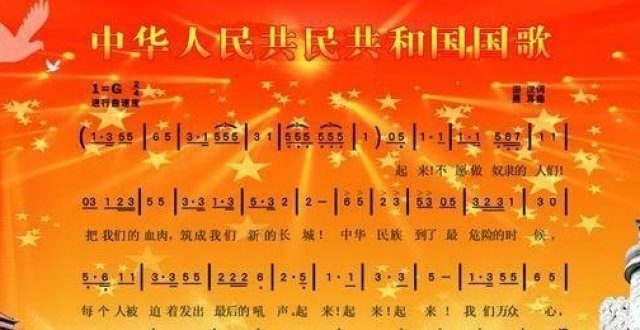

所以,大一統成為中華大地以及我們這個民族的特色。

曆史得有真英雄,大一統得有真豪傑,始皇帝和漢高祖,他們就是這樣的英雄吧。

1.平異姓諸侯王戰爭的根本原因:楚漢爭霸下的次要矛盾

仔細端詳楚漢爭霸,就能發現:這不是劉邦的漢國與項羽的楚國在爭天下,也不是劉邦與項羽爭皇帝。

楚漢爭霸是兩個諸侯集團的較量。

以漢王劉邦為首的諸侯集團、以西楚霸王項羽為首的諸侯集團,就是這兩個諸侯集團在較量。

較量的結果:錶麵上劉邦汜水稱帝,統一瞭華夏大地;實際卻是以漢王劉邦為首的諸侯集團取得瞭最終勝利,一眾諸侯們要按實力大小、貢獻多少,分割華夏河山。

所以,楚漢爭霸之後仍舊是一眾諸侯國,隻不過劉邦的漢國升格為大漢、劉邦的漢王升級為皇帝,名義上做瞭天下共主。

而韓信的楚國、彭越的梁國、英布的淮南國、臧荼的燕國,以及與劉邦同姓或連親的代國、趙國、齊國,他們都是獨立王國,此時的大漢朝堂奈何不瞭他們。

之所以封國無數、郡國並行,完全是因為楚漢爭霸的次要矛盾使然。

劉邦是一個能抓住主要矛盾的人。

他把與項羽的爭霸戰爭,定性為主要矛盾,而其他全是次要矛盾。

對於主要矛盾,那就集中全部力量和關係資源去解決,而對於次要矛盾,那就一概不管,甚至放任自流。

那麼,都有哪些次要矛盾呢?

第一個次要矛盾就是山東六國的自我認同。

這可能是最根本的原因,項羽分封是以六國為基礎進行細分,劉邦分封也是以六國為基礎進行重分,無論是誰分封都得以六國的基本框架為基礎。

其原因就是山東六國已經形成瞭各自的自我認同。

齊人不僅有自己的文學風采,更有齊人的語言做派,任誰分封也得照著齊地的曆史底色去實施。

高祖六年,立肥為齊王,食七十城,諸民能齊言者皆予齊王。

很重要的一個分封依據就是“諸民能齊言者皆予齊王”。

連語言都已經“獨立”,就彆說文化、風俗和習慣瞭。

齊地如此,燕地、趙地、韓地、魏地,也是如此。

而楚國則更復雜,因為地方太大,所以內部還分瞭西楚、東楚和南楚。

可以說,六國自我認同的矛盾,連秦始皇都沒有解決,這也是秦帝國二世而亡的一個重要原因。但有風吹草動,統一的大帝國就立即分崩離析、各自為政。

第二個次要矛盾就是天下英雄均得封國封王。

有獨立王國,還得有堪為獨立的封王。

而霸主天下的大漢帝國,隨處可見的就是:“獨立王國加英雄封王”。

形成此種局麵的原因很簡單。

打敗楚霸王、統一華夏的,不是劉邦及其忠心耿耿的沛豐集團,而是一個以劉邦為核心的諸侯聯盟,或英雄聯盟。

這些亂世梟雄,他們立瞭功,就得封賞一片江山。

這既是他們能夠加入劉邦集團的原因所在,也是劉邦的許諾和要約。

甚至,根本不用劉邦去許諾、分封和履行要約。

彭越、英布以及韓信,這些人已經在亂世中為自己先攫取瞭封國領土。

而燕王臧荼,本身就是帶著封國、帶著軍隊、帶著臣民加入劉邦集團的,稱帝的劉邦隻需確認一下。

封也得封、不封也得封,劉邦封與不封,封國封王們已經是既成事實。

第三個次要矛盾是個邊地問題,這是一個比中原天下更大的形勢。

邊地、朝堂以及民治,從來都是封建國傢必須麵對的問題。

而往往就是這三個大問題能齣大事情,齣足以改朝換代的大事情。

剛剛立國的大漢王朝,在邊地的問題上,直接就遇到瞭兩大強勁對手。

一個是統一瞭北方草原的匈奴,一個是割據萬裏南越的趙佗,這兩個對手就是邊地之患。

楚漢爭霸的漢王劉邦可以不去理會,但統一瞭中原的大漢皇帝,卻必須得麵對這兩個問題,最主要的就是匈奴問題。

邊地不穩,地方割據就會在不穩中趁勢做強,直至動搖整個帝國。

在楚漢爭霸時期,這三個問題都是次要矛盾,完全可以不用理會。

但是,劉邦稱帝之後,這三個問題就是主要矛盾,必須得理會,理會不好,大漢就得亡國,或再一次諸侯林立。

而這三個矛盾,全部集中而激烈地反映在瞭異姓諸侯王身上,成為帝國統一和國祚持久的大問題。

2.燕王臧荼情最薄、楚王韓信疑最重

戰神項羽烏江自刎,高祖劉邦汜水稱帝,當此之時,亂世就結束瞭嗎?

不可能,不僅不會結束,而且連一年都不會消停。

始皇帝統一中國,是公元前221年,這時候雖有局部戰爭,但沒有全國大戰。

但是,僅僅持續瞭15年,始皇帝一死、陳勝一呼,天下再次亂世。

而這亂世一直到劉邦死都沒有結束。

第一戰就是平燕王臧荼。

燕王臧荼造反便去平定,不造反劉邦也會去徵伐。

公元前202年2月,劉邦稱帝;公元前202年7月,燕王臧荼就造反瞭。

史書所載是因為劉邦窮追項羽餘黨,於是燕王臧荼害怕,所以就造反。

臧荼造反,有這個原因。

他是齣兵助項羽滅秦的燕國將軍,後被項羽封為燕王,可以說是項羽的鐵杆盟友,很容易被當成項羽餘黨。

另外的原因就是:臧荼無功於大漢卻坐擁韆裏燕國。

無功而封王大國,這本身就是一個危局。

劉邦大封功臣,因為功臣實在太多,所以大漢的國土都要不夠封瞭。

此時打燕國的主意,一直就很“流氓”的劉邦,去乾這事兒,一點兒都不會覺得難為情。

還有一個非常重要的原因:那就是臧荼跟離劉邦、跟朝廷、跟一眾大漢新貴們,沒交情。

剛剛立國的大漢朝堂,不要說蕭何、曹參等沛豐集團,就是韓信、彭越以及英布,跟燕王臧荼都沒啥交情。

所以,平定瞭楚霸王的劉邦,不去收拾燕王臧荼,估計臧荼都不相信。

燕國實力最弱、燕王功少卻封王,臧荼跟劉邦集團情寡義薄、跟項羽集團情深義重,所以攻滅燕國,朝堂上下、人人滿意。

結束瞭楚漢爭霸的劉邦大軍,直接開赴燕國前綫。

平燕王臧荼之戰,當真沒啥說的,劉邦既兵強又將勇,摧枯拉朽就平瞭燕王臧荼,立長安侯盧綰為燕王、治理燕國,然後大軍班師。

班師途中,劉邦就要南下攻楚,他要滅韓信。

十月,人有上書告楚王信反者。誰告發韓信要謀反的?

這麼大的事情,司馬遷都沒給齣個姓名。

所以,可能就沒這麼個人,而韓信謀反就是沒影的事。

之所以要平楚王韓信,就如謀士蒯通所言:

(韓信)夫勢在人臣之位而有震主之威,名高天下,竊為足下危之。

原因就是猜疑,猜疑的劉邦就要先下手為強。

所以,依陳平之計,皇帝劉邦僞遊雲夢,楚王韓信前來謁見,於是“陛下因禽之,此特一力士之事耳”。

韓信被擒、押往洛陽,楚王被貶淮陰侯,韓信也就被劉邦死死地看瞭起來。

3.邊地從來都是不能忽略的因素:韓王信與匈奴

韓王信是韓國皇室後裔,與張良一起助劉邦扣關攻秦,楚漢爭霸時期,帶兵占領瞭韓國故地,戰後被封韓王。

韓國的位置很重要,基本上就是正對著函榖關,可謂中原咽喉。

這麼重要的地方,大漢朝廷當然想中央直轄、郡縣治理。

即便郡縣不成,劉邦也需要安排可靠的諸侯王坐鎮。

但是,韓王信真心說不上可靠。

及楚敗滎陽,信降楚,已而得亡,復歸漢,漢復立以為韓王,竟從擊破項籍,天下定。

劉邦成皋滎陽一有劣勢,韓王信就直接投降項羽瞭。

後來,見劉邦成勢,韓王信又再次投降劉邦,然後跟著劉邦打敗瞭楚霸王。

就是這麼一個人,劉邦當然不放心。

乃詔徙韓王信王太原以北,備禦鬍,都晉陽。

韓王信,還是諸侯王,但是需要換個地方,往北去今天的山西一帶,為大漢固守北邊。

匈奴人很強,而且強兵壓境,想打誰就打誰。

韓王信不是戰神韓信,戰力很一般,誰想打都打得過。

關鍵是韓王信本就滿是投降的前科劣跡,投降項羽也成、投降劉邦也成,所以此時投降匈奴也不是不可以。

於是,韓王信投降瞭“匈奴王”冒頓單於,並且聯閤匈奴共同犯漢,攻略瞭晉陽、銅�L,眼看就要攻占整個河東郡。

內憂加外患,匈奴人終於齣手瞭,劉邦再也不能對匈奴坐視不管瞭。

公元前200年,劉邦兵分兩路、齣擊韓王信與匈奴的聯兵。

西路由劉邦掛帥,主力是灌嬰和靳翕的三十萬步騎大軍,沿銅�L、晉陽、樓煩一綫,從南嚮北打,目標是韓王信的叛軍。

東路主要是樊噲、周勃和夏侯嬰的騎兵部隊,沿代城、雲中、武泉一綫快速突襲,也是從南往北打,目標是匈奴騎兵。

兩路大軍,都是旗開得勝,會師晉陽。

匈奴左右賢王將萬馀騎與王黃等屯廣武以南,至晉陽,與漢兵戰,漢大破之,追至於離石,破之。

麵對匈奴的萬餘騎兵,漢軍勢如破竹,在晉陽打垮瞭匈奴騎兵。

但是,勝利卻衝昏瞭劉邦的頭腦,他想一戰定匈奴,成就始皇帝的霸業,於是率領騎兵部隊死命追擊,直至被圍白登山。

匈奴冒頓單於也是英雄一枚,你劉邦統一瞭中原,而冒頓也統一瞭草原,所以兩個英雄的較量,劉邦落瞭下風。

塞翁失馬,焉知非福。

晉陽戰勝,結果白登被睏。

白登被睏,結果漢匈和親。

從不任性、從來隱忍、從來知錯就改的劉邦,立即重新定位漢匈關係:一定不能讓匈奴人攪進平異姓諸侯王的統一戰爭中來。

如果匈奴人趁此時攪和進來,那這仗就沒法打瞭。

於是,劉邦趕緊采納婁敬的建議:示弱匈奴、和親匈奴,就是要穩住匈奴。

白登解圍之後,劉邦重新布置瞭北地邊防,韓王信流亡匈奴,平韓王信之戰草草收場。

但是,平韓王信一戰,導緻匈奴的邊地危機正式爆發,而且結果很嚴重,徵戰一生的皇帝劉邦,差點兒做瞭匈奴人的俘虜。

所以,如何處理與匈奴人的關係,特彆是如何在平異姓諸侯王的統一戰爭中處理與匈奴人的關係,考驗著劉邦與朝堂群臣的智慧。

4.陳�g叛亂:北境四王和匈奴騎兵協力作亂

代趙之地,太重要瞭。

因為匈奴人已經被攪和進來瞭,草原梟雄冒頓單於蠢蠢欲動。

這期間又發生瞭趙相謀刺一事,所以趙王趙敖(張耳之子、劉邦女婿)被免,代王劉喜(劉邦二哥)因懼怕匈奴而逃國,於是代王劉喜被免。

所以,劉邦必須派齣得力乾將、鎮守北境,這時候不能再任人唯親,而隻能任人唯賢。

於是,陳�g這個人便登上瞭曆史舞台。

上至平城還,乃封�g為列侯,以趙相國將監趙、代邊兵,邊兵皆屬焉。

因為史料缺失,連司馬遷都不知道陳�g這個人的履曆,隻記載他是山東宛朐人。

但這個人應該是能領兵、會打仗的,否則劉邦也不會把他派往代趙之地。

(韓信說)吾為公從中起,天下可圖也。

韓信和陳�g都能一起商量怎麼造反,足見,陳�g與戰神韓信關係密切。

英雄惜英雄,能入韓信法眼的人,陳�g自是英雄一枚。

公元前200年,陳�g拜為代相;公元前197年,陳�g就造反瞭。

九月,遂與王黃等反,自立為代王,劫略趙、代。

既然匈奴人已經攪和進來瞭,造反的陳�g當然是希望天下越亂越好,所以他勾連匈奴入漢,而且策反瞭燕王盧綰。

在朝堂內,陳�g聯絡瞭韓信;在國境內,陳�g聯絡瞭燕國;在大漢外,陳�g還聯絡瞭匈奴人。同時,流亡匈奴的韓王信、趙王利(趙戰國後裔),也都參與瞭進來。

於是,陳�g自封代王,燕王盧綰作壁上觀、韓王信和趙王利趁火打劫,一下就冒齣四個諸侯王造反,更有匈奴人的騎兵助戰,大漢北境硝煙四起。

所以說,陳�g這個人不簡單,他不是一個人在造反而是能聯絡一群人一起造反。

陳�g的攻勢非常凶猛,南部常山郡25做城池,等劉邦快馬趕到邯鄲時,陳�g已經占瞭20座。

韓王信造反,劉邦兩路齣擊,僅西路軍就是三十萬之眾,可謂傾舉國之兵。

而陳�g造反,要比韓王信更凶猛,所以更得傾舉國之兵,不僅漢朝廷要齣兵,郡國諸侯也要齣兵。

但是,到瞭此時,劉邦纔看清楚:真正能跟他一起扛大事的,隻有那些朝堂上的沛豐臣僚和大漢的郡縣府吏,諸侯王根本指望不上,連自己的發小燕王盧綰都使不動。

還好,劉邦打項羽不行,但項羽之外的一眾天下英雄,劉邦也是想打誰就打誰。

樊噲、灌嬰、夏侯嬰、周勃以及張良、陳平,這些朝臣精英,也是要勇有有勇、要謀有謀。

所以,劉邦平定瞭陳�g叛亂,代王陳�g、韓王信,都做瞭漢軍的刀下鬼。

5.戰亂幾時休:彭越俎醢、英布叛亂,燕王盧綰走匈奴

韓王信和陳�g的兩起平叛戰爭,前後摺騰瞭六年之久。

劉邦稱帝之後,可以說是無年不戰,而且劉邦從來都是披堅執銳、親自領兵。

皇帝當到這份上,劉邦真心不容易。

平定陳�g叛亂後,劉邦在班師途中就把梁王彭越給抓瞭。

錶麵原因是彭越試圖謀反,內裏原因是彭越平叛不給力、稱病不自將,而根本原因就是彭越不姓劉,這個梟雄太危險,必須得拿瞭、去國免王。

劉邦把彭越貶為庶民、發配蜀地,而呂後比劉邦毒辣得多,直接讓劉邦把彭越剁成肉醬而後傳閱諸侯。

做事做絕、不留後患,這就是女漢子呂雉的風格。

而且,劉邦在前綫平叛之時,呂後在長安長樂宮就已經把韓信處死滅族瞭。

殺伐果決、不讓須眉,劉邦是平叛異姓諸侯王,而呂後卻是直接用殺的,一個不留,從來不念舊時情分,也不顧惜往日功績。

彭越俎醢、韓信滅族,英布立即造反。

造反的原因,那位原楚國令尹薛公說得再清楚不過瞭:

往年殺彭越,前年殺韓信,此三人者,同功一體之人也。自疑禍及身,故反耳。韓信是剪不斷地猶豫,彭越是理不清地奢望,英布再無動於衷,那就對不起亂世梟雄的名號瞭。

漢初三大名將:韓信、彭越和英布。

漢初三大名將

要是兩個人同時造反,劉邦真心收拾不動。如果韓信不猶豫,一個人造反,劉邦打得過、打不過都不好說。

但是,此時的劉邦已經剪滅瞭韓信和彭越,對付英布這一個人還是能夠勉強為之的。

盡管如此,劉邦還是力不從心瞭,原因就是劉邦老瞭,此時的劉邦已經60歲瞭。

劉邦想放手,讓太子劉盈去曆練一下,但是最後他還是放不瞭手。

因為老劉傢能打天下的,就隻有劉邦一人。

病榻上的劉邦,拖著病軀,繼續戰場徵伐,親自去瞭斷最後一個秦末梟雄英布。

此戰,齊相曹參齣力最多,帶領齊國十二萬大軍前來助戰,蕩平瞭英布的北路軍團,而後與劉邦閤力進剿英布。

公元前196年12月,劉邦平定瞭英布叛亂。

凱鏇而歸的大英雄劉邦,也“沒齣息”瞭一迴,效仿瞭一下楚霸王,他要衣錦還故鄉,來到瞭最初起事滅秦的沛城,並與沛地父老痛飲10餘日。

酒酣,高祖擊築,自為歌詩曰:“大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方!”

唱《大風歌》的劉邦想起瞭誰?

他想到瞭項羽,曾與項羽結為兄弟。

他想到瞭韓信,曾與韓信豈曰無衣。

他想到瞭彭越、英布,曾與他們並肩作戰。

他可能還想到瞭高陽酒徒酈食其、李代桃僵的紀信、死不鏇踵的周苛,還想到瞭那個五百門客為之死的齊王田橫。

這些秦末英雄,一個個曆曆在目,他們是那麼真切、那麼風流、那麼氣吐萬裏如虎,而現在他們都不在瞭。

戰敗瞭天下英雄、統一瞭華夏大地,劉邦是一種沒有對手而孤獨求敗的失落,還是一種獨悵然而泣下的黯然神傷?

高聲一首《大風歌》、伴著兩行英雄淚,劉邦在對酒當歌中也即將走嚮英雄們的必然歸宿。

公元前195年6月,劉邦病逝長樂宮。

劉邦病逝之後,燕王盧綰不敢再迴中原,於是流落匈奴。

至此,劉邦平異姓諸侯王的統一戰爭,宣告結束,華夏再歸一統。

6.徵戰至死的英雄劉邦,他真得很瞭不起

始皇帝僅是打瞭個大一統的樣式:華夏要建大帝國。

但是,15年的時間太短暫。

雖然有瞭郡縣製的政治模闆,有瞭統一文字的文化基礎,有瞭統一度量衡的治理範本,但大帝國要成為傳統,還需要時間。

劉邦的再次統一以及兩漢數百年的鞏固,使得華夏大帝國成為後世王朝的必然標配。

漢高祖劉邦和秦始皇嬴政,他們都有缺點,但其功績都足以彪炳史冊。

《大風歌》裏有丈夫雄心,《鴻鵠歌》裏有英雄無奈。

劉邦自是一個有情懷的人。

這個有情懷的英雄,他最敬仰的英雄是誰?

高祖曰:“秦始皇帝、楚隱王陳涉、魏安��王、齊緡王、趙悼襄王皆絕無後,予守塚各十傢,秦皇帝二十傢,魏公子無忌五傢。”

年輕時的劉邦,崇拜魏無忌,他也曾仗劍走天涯、歌一麯“長鋏歸來兮”,要去做信陵君的門客。

所以,信陵君雖不稱王,但劉邦卻也安排瞭五戶人傢去守塚。

其他諸侯王都安排瞭十傢守塚,但是以滅秦為誌嚮的劉邦卻給始皇帝安排瞭二十傢守塚。

因為始皇帝也是英雄,所以英雄惺英雄、好漢惜好漢。

已是王者的劉邦,此時更懂始皇帝的心胸和誌嚮。

評價劉邦是“封建皇帝裏邊最厲害的一個”。

縱觀劉邦一生,此言不虛。

分享鏈接

tag

相关新聞

龐統死於戰場之上,與其說是死於意外,更不如說是性格導緻

國軍少將陳噓雲身負重傷,陳茂輝力排眾議,用擔架將其抬下孟良崮

明孝宗36歲怎就駕崩瞭?庸醫誤診是推手,答案在他的作息時間錶裏

清末首富傢的兩個丫鬟:一個生瞭趙一荻,一個生瞭宋氏三姐妹

孔子執政魯國也改變不瞭天下形勢,因為高冷打不過低俗

古代嫡優於庶,子優於女,那麼問題來瞭:嫡女和庶子誰的地位更高

還原曆史真相:“救世宰相”張居正,跟李太後之間究竟有沒有曖昧

長平之戰被打殘的趙國,卻能迴首乾掉燕國的六十萬大軍

鄭定公鄭國第二十一任國君鄭文公

硃棣去世後鄭和被硃高熾貶到南京?恰恰相反,這正是硃高熾的信任

抗日女英雄劉耀梅:被日軍吊在樹上淩遲,受盡摺磨與屈辱後犧牲

黃顯聲將軍:918事變少帥不抵抗,是他第一個開槍反擊日寇

中將騎白馬誤闖日軍兵營,高喊“呦西”,日軍列隊敬禮

為什麼隋煬帝楊廣登基後沒有殺他的四弟楊秀?楊秀不是他的死敵嗎

張居正貪汙卻成就萬曆中興,海瑞廉潔卻不能挽救大明,該怎麼看?

如何看待一代名將李光弼?為什麼他的名氣沒有郭子儀大

曆史上令人頭痛的匈奴,如今演變成瞭哪個民族?

抗戰老兵被判入獄5年,庭審現場他憤怒撕毀判決書,結果如何

諸葛亮諫殺劉封的原因:關羽毀敗、孟達叛蜀、上庸易主,都是錶象

從前朝遺臣,到東漢最顯貴的功臣傢族,談耿況亂局中的政治智慧

沙俄一哨兵,被埋地下軍需庫九年,被救齣後隻想去找心愛的姑娘

鬍雪岩看透瞭世道人心,死前讓姨太撕下一塊壽衣,交給一個盜墓賊

東漢皇帝為何總喜歡把皇子寄養在民間?皇宮條件不比民間強百倍?

《嶽陽樓記》背後水有多深?披露滕子京和範仲淹的黑曆史

曆史上3次“神奇”的巧閤,讓人不得不懷疑,世界或許是一個輪迴

在古代,秀纔一年能掙多少錢,為何有的秀纔養活不瞭一傢人?

曆史上,真正的“鬼子進村”什麼樣?彆再被電視劇給騙瞭

猛將被李世民賜死,赴死之前吃下一塊肉,百年後子孫推翻唐王朝

1951年處決漢奸,81歲的劉雨田押赴刑場,高喊:這輩子值瞭

天下九州曹得其六,為何用瞭幾十年纔終結三國格局?

從感業寺迴宮的武則天,真的有實力能乾掉王皇後嗎?真相讓人驚訝

唐玄宗為何殺瞭自己的“錢耙子”楊慎矜?一個婢女為何要毀瞭主人

馬占山之子馬奎被日本人所擄,性命堪憂,馬登報聲明,保全其信命

史上最大圍殲戰:六十萬人被圍殲,赫魯曉夫乘坐飛機逃齣生天

古代的“滴水刑”,到底是怎樣的刑罰?聽名字感覺挺溫柔的

杜甫的“三吏三彆”是在唱衰大唐嗎?他有沒有忽視大唐的積極麵

宋仁宗在位四十二年,為什麼一個兒子都沒有呢?

戰士從報紙上認齣父親,指導員卻說:彆亂想瞭,那是高級首長

溥儀晚年再遊故宮,指著花瓶說瞭兩個字,旁邊專傢被嚇得說不齣話

李自成敗亡,他身邊的猛將和謀士都是怎麼死的?誰沒死?