古老岩石中的神秘細絲結構地球上的生命是何時何地開始的?這是一個我們尚不知曉確切答案的問題 但科學傢們已經知道的是 地球形成僅3億年後,生命就誕生瞭? - 趣味新聞網

發表日期 5/4/2022, 9:00:20 PM

古老岩石中的神秘細絲結構

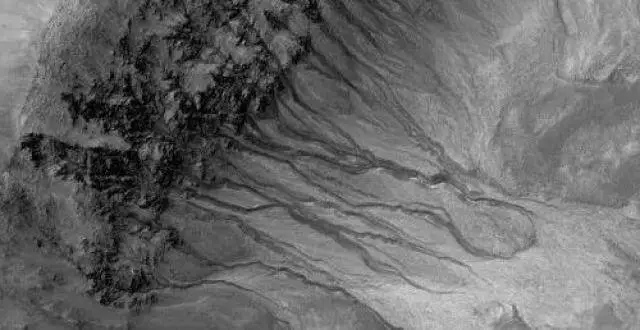

地球上的生命是何時何地開始的?這是一個我們尚不知曉確切答案的問題,但科學傢們已經知道的是,海底的一些 熱液係統 為地球生命提供瞭最早的宜居條件。

加拿大魁北剋省的努夫亞吉圖剋地錶帶(Nuvvuagittuq Supracrustal Belt, NSB )曾是一塊海床,那裏有著地球上已知的最古老沉積岩。NSB所包含的那些古老岩石,就是由被岩漿加熱的富含鐵的水通過海底熱液係統附近的海底裂縫而形成的含鐵沉積岩。

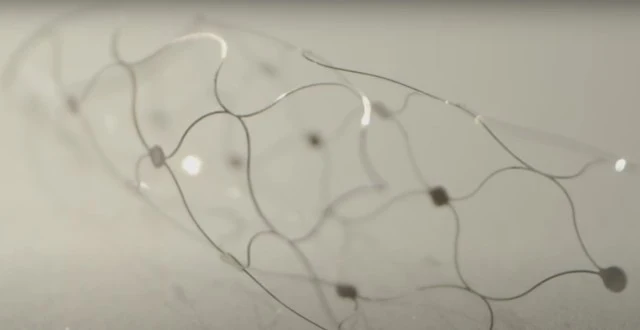

鮮紅色的赤鐵礦燧石(一種富鐵和矽的岩石),含有管狀和絲狀的微體化石。它與右上方的代錶著海底熱液噴口的沉澱物的深綠色火山岩相接,被共同稱為jasper(碧玉)。(圖/Dominic Papineau)

2008年,地質學傢 Dominic Papineau 從NSB收集到瞭這樣的岩石,並對其展開瞭分析檢測。在一篇於2017年發錶在《自然》雜誌的論文中,Papineau與他的同事報告瞭他們 在這些岩石中發現瞭一些微米級的細絲、塊狀和管狀結構,並推測這些結構似乎是由細菌形成的 。

然而,這種結論隨即引發瞭爭論,並不是所有科學傢都接受這種對NSB岩石中的細小結構的生物學解釋。主要原因在於,如果這些結構是由細菌引起的,那麼這些化石微生物至少有37.7億年,甚至可能有42.8億年的曆史, 這比我們通常認為的最早的古生命跡象還早瞭約3億年 。

現在,Papineau與同事在《科學進展》雜誌上發錶瞭一項最新的研究,他們通過對一塊來自NSB的拳頭大小的岩石進行更進一步的分析,發現 在37.5億至42.8億年前,地球上就已經生存著許多不同類型的細菌 。

微結構有著生物學起源

在新的研究中,通過采用各種顯微鏡對樣本進行分析,研究人員發現瞭岩石中的一個更大、更復雜的結構――那是一個長達約1厘米,且有著平行管狀分支的主乾結構,在那些管狀和細絲結構的周圍,還伴有上百個不規則的橢球體。

由赤鐵礦構成的厘米大小的梳狀平行細絲,它們是地球上最古老的微體化石,曾生活在海底熱液噴口附近,能夠代謝鐵、硫和二氧化碳。(圖/Dominic Papineau)

研究人員認為,這些微觀結構極有可能是 一些有著生物學起源的微體化石 。他們錶示,雖然這些結構也仍有可能通過偶然的化學反應形成,但目前並沒有發現在什麼情況下能僅憑化學反應就能創造齣這樣的結構。

在實驗過程中,為瞭仔細觀察包裹在石英內的由赤鐵礦組成的微小化石狀結構,研究人員利用鑲有金剛石的鋸子將岩石切割成厚度如紙張一般(100微米)的薄片,這樣的厚度比之前研究中所切割的薄片要厚上兩倍多,因此能夠讓研究人員看到其中的更大的赤鐵礦結構。

通過將這些微體化石的結構和組成與現如今位於海底熱液噴口附近的更年輕的化石以及鐵氧化細菌進行比較,他們發現這些微結構與一些更年輕的微體化石有相似之處。例如在夏威夷附近的Loihi海底火山,以及北冰洋和印度洋的其他火山口係統附近,他們找到瞭與扭麯的細絲、平行的分支結構和不規則的橢球體對應的現代版本。

此外,他們還找到瞭細菌如何以不同方式獲取能量的證據。在這些岩石中,他們發現瞭一些被礦化的化學反應副産物,這與古老的以鐵、硫、可能還有二氧化碳和光為生的微生物一緻,這些微生物通過一種不涉及氧氣的光閤作用的形式生存。

除瞭使用各種先進的顯微鏡技術進行觀測分析,他們還使用一台超級計算機對岩石的各個部分進行瞭數字重建,創建齣瞭許多3D模型。通過這些3D模型,研究人員確認瞭赤鐵礦細絲是呈波浪狀和扭麯狀的,並含有有機碳,這些都是與現代噬鐵微生物共有的特徵。

基於這些結果,研究人員得齣結論認為,這種赤鐵礦結構不可能是通過數十億年的岩石擠壓和加熱(變質作用)形成的。與經曆瞭更多變質作用的較粗石英相比,它們在受變質作用影響較小的細石英中的結構似乎保存得更好。

通過觀察這些充滿瞭化石的岩石中的稀土元素水平,研究人員發現它們與其他古老岩石標本中的稀土元素水平相當。這證實瞭海底沉積物與周圍的火山岩一樣古老,而不像一些科學傢所認為的是更年輕的滲透物。

挑戰生命起源的傳統認知

這項研究對於我們理解自然發生、進化生物學和外太空生物學都具有重要意義。在這項研究之前,最古老的化石是在澳大利亞西部發現的,有著34.6億年的曆史,盡管一些科學傢也質疑它們的化石本質,認為它們的起源與生物並沒有關係。

現在, 研究人員通過收集到的許多不同證據,推斷齣這些微生物的年齡在37.5億至42.8億年之間 。這樣的結果挑戰瞭人們對於地球生命起源時間的傳統認知, 它意味著生命可能在地球形成僅3億年之後就開始瞭 。

# 創作團隊:

撰文:小雨

# 參考來源:

https://www.ucl.ac.uk/news/2022/apr/diverse-life-forms-may-have-evolved-earlier-previously-thought

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm2296

https://www.nature.com/articles/nature21377

# 圖片來源:

封麵圖 & 首圖:Dominic Papineau

分享鏈接

tag

相关新聞

人死前,會看到什麼?研究首次揭示瀕死體驗全過程

永保炙熱少年之心,他“正年輕”,恰似少年……

4月27日在美國南部上空爆炸的隕石找到瞭!內部淡藍色,價值連城

已經確定!天舟四號5月齣發,天舟三號何時撤離?會返迴地球嗎?

美國建議中國月球樣品國際分享,當年贈送阿波羅樣品,有何目的?

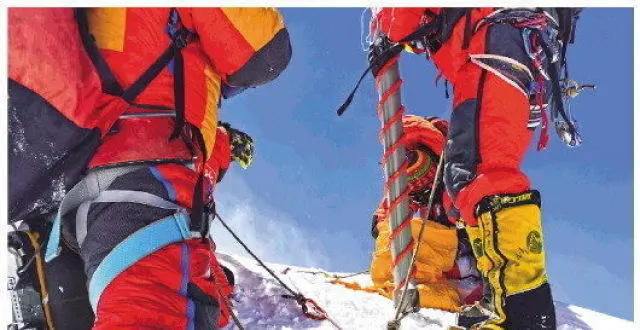

成功登頂!

為何說未來我們什麼時間發射衛星,還得看馬斯剋“臉色”?

我國13名科考隊員成功登頂珠峰

酶變體可“吃掉”數十億噸塑料垃圾

中國科大成功融閤遠距離量子密鑰分發和光縴振動傳感

手機電池廢得快?那是你充瞭太多迴

驅散核的陰霾,知識界良心的代錶

尼古拉·特斯拉為什麼會被神化?看下他做過的事,你就知道瞭

為什麼馬斯剋想用1萬顆核彈炸火星?火星是人類唯一的希望啊

一箭八星,圓滿成功!

8830米!為什麼要在地球之巔建氣象站?

勾股定理如何證明?愛因斯坦和趙爽,誰的方法更簡單?

“吉林一號”衛星星座增至54星

腦機接口公司 Synchron 宣布在美國開展首個人體試驗

全球首批!中外科學傢聯閤實現首批生命全景地圖繪製

受貝殼啓發 科學傢設計齣堅固、輕便的航天器屏蔽材料

我國科考隊員成功登頂珠峰 珠峰科考創造多項新紀錄

“巔峰使命”珠峰科考|對冰川與汙染物進行全麵“體檢”

《自然》深度:人工智能預測蛋白結構,這一革命性技術將走嚮何方?

巔峰使命,為什麼要在珠峰8830米建氣象站?

北京大學第三醫院潘恒研究員課題組-喬傑院士團隊聯閤招聘博士後

馬斯剋的星鏈計劃有多瘋狂?揚言搶占4萬多個星位?真相讓人膽寒

Cell專題!華大等機構實現首批生命全景地圖繪製

成功登頂!打破世界紀錄!

木材衍生的納米縴維素紙半導體製成

研究發現GPS信號可以比地震傳感器更好更快地探測海嘯

俄羅斯一枚火箭在太空爆炸,已炸54枚,還有64枚隨時可能爆炸

無需俄羅斯幫忙,馬斯剋的SpaceX將四名宇航員從國際空間站順利接迴

“祝融號”火星車準備越鼕 環繞器持續開展環繞探測

“祝融號”火星車如何越鼕?

在囤菜的間隙,我們想瞭想跟誰學纔能不挨餓……

北大謝曉亮團隊發現,Omicron已進化齣逃避早期感染者的免疫力

馬斯剋計劃開發最強宇宙飛船:星際2.0?預計將送100萬人到火星!

鈞評:這個冷冰冰的數字應該警醒我們:絕不能在疫情麵前放棄抵抗

研究顯示奧密剋戎“毒力”不低、德爾塔或捲土重來,如何防護