與大師的距離及其他文丨北城與大師的距離一天 我嚮好友徵詢他對我近期散文作品的看法 薦讀丨北城:與大師的距離及其他 - 趣味新聞網

發表日期 2/23/2022, 8:10:19 PM

與大師的距離及其他

文丨北城

與大師的距離

一天,我嚮好友徵詢他對我近期散文作品的看法,“就是和世界一流文學大師對比,比如梭羅、德富蘆花、普裏什文等,我和他們的距離有多遠?或者打比方如果世界大師是一百分,我達到瞭多少分?按你對大師和我之間的認識……”

“打分不好打,我就說問題吧!”好友說:“跟大師們相比,你還是缺少那麼點兒沉著,錶達、說理的力度有點兒大,沒有達到渾然天成的境界。你鋒芒太銳,需要的是一點點內斂。”

“可能錶達上與我的性格有關……”我說。

“對,所以要你剋服,你要寫的是自然文學,就要像大自然一樣,胸懷博大所以沉靜。我們走進森林的時候,看不到它的狂野,但能感受到它的深邃;我們站在海邊,看不到它的波濤,但感受得到它的狂野。大師要像大海,像森林,平時沉靜,但狂野的時候能吞吐天地。你現在的狀態是,張口就要吞天地,你要努力達到不張口就讓人感受到你的博大,這絕不是筆頭上的功夫,而是內功。胸中有整個宇宙,張口豈會吞不下天地?我們現在的問題是,看土豆是土豆,看山雀是山雀,看到的不是大自然之土豆,大自然之山雀。”

“的確是這樣,我感覺自己缺乏整體的自然性……”我說。

“對,寫土豆,寫山雀,心中要有整個自然。比如,彆人看你的土豆的時候,假如能感受到你內在的自然性,但不是你用語言刻意去引導的,那就爐火純青瞭。你現在文中動不動就‘人類怎樣怎樣’‘自然怎樣怎樣’,這種語言上的用力過度,恰恰反映的是內力不足。你看武俠小說裏,內力深厚的人,輕描淡寫幾招就能把人打趴下。內力不行的,招式再好看,也終究到不瞭一流境界。我們都要好好練內功。語言錶達上,我們差的不遠,大師也不是用生僻字寫齣經典之作的。寫作的基本工具我們掌握的基本夠用瞭,練內功的同時再繼續積纍補充其他。”

“那麼就是我已經在其他作品中引用過的民間諺語:“有多大的攤黃,就有多大的攤黃底子。”底子不大,攤不齣大攤黃,我首先應該解決的是攤黃鏊子的問題……”

“對,這就是你要問的,你與大師之間的距離。”好友說。

作傢要走齣偏見的泥淖

寫作就是嚮真理最大程度地靠近和緻敬。一位作傢在創作的過程中,要力棄各種偏見和一些寫作常識的錯誤,他纔有可能和真理會麵。偏見即是偏執的見解,也是無所知的代名詞。簡言之就是自以為是。羅素說:“自以為知道而實際上自己並不知道,這是我們人人都容易犯的一種緻命錯誤。”自以為是是自我主觀缺乏考量的一種錯誤判斷,本來是卻是一種客觀事實的本真存在。這種種要命的偏見大量充斥在我們的周圍和意識中,如同病菌滋生於我們的肌體裏。

在這種種偏見中,我隻舉一例盡可說明問題,以一斑而窺全豹:有些作傢僅以一己的好惡(“有些”包括初入行道的新手也包括已經寫瞭幾十年的作傢,也不乏文學愛好者)武斷地強調寫詩一定要簡短,最長不要超過二十行!“忙的和甚也價,寫得長誰看瞭!”(這裏我要追問兩點:1、你活著究竟忙甚瞭?2、寫得短就一定有人看?)並以唐詩宋詞作為範例加以說明;寫散文不要超過韆字,並以中國的《古文觀止》作為範本加以說明。這就好像你站在瓜地裏,認為10斤的西瓜纔是西瓜,20斤的西瓜就不是西瓜一樣可笑。當你放眼世界上那些閃爍古今的文學經典,纔發現,以字數舉例,古波斯詩哲菲爾多西的詩集《列王紀》長達12萬行;古波斯莫拉維的詩集《瑪斯納維》長達5萬行;古希臘荷馬的《荷馬史詩》長達4萬多行;古羅馬盧剋萊修的詩集《物性論》長達7000餘行。再說散文,俄國赫爾岑的《往事與隨想》長達150萬字;法國盧梭的《懺悔錄》28萬字;美國梭羅的《瓦爾登湖》20萬字;法國布封的《自然史》長達36冊。但有誰可以否定這些經典的地位和價值呢,並一定可以得齣結論:短的就比長得更經典?這也就是說,文學的簡潔與字數無關,隻與思想有關;作品的長短隻與喜好有關,與偏見有關,而與經典無關。

例不繁舉,可以說作傢的一生就是和各種偏見作鬥爭的一生,無論是彆人的還是你自己的,都會不同程度影響到你的寫作,都是你進取路上的障礙虎,你必須練就一身軟纏硬磨的本領,以抗衡偏見的入侵。偏見如同在廣闊的原野上自設藩籬,他最終圈住的是自己,而不是原野。在文學最高的殿堂裏,不容偏見之徒,論激進,卻舉不勝舉:柏拉圖,莊子,陶淵明,尼采,叔本華,海明威,索爾仁尼琴,剋魯泡特金,愛默生,梭羅……激進可以成就一位大師,偏見卻可以毀掉一位天纔。

風格要時刻處於變化之中

作傢的風格指他在文章中錶現齣來的屬於自己的獨特的思想性格和寫作方式。但是,風格要時刻處於變化和豐富之中,就像一條河流時刻處於變化和流動之中。當河流不再流動,其結果會是死水一潭。當暴風驟雨下個不停,就會泛濫成災。《易・係辭下》中講:“窮則變,變則通,通則久”。就是說事物發展到瞭極點,就會發生變化,變化纔會通暢無阻,通暢纔會保持永久。如果一味隻追求一種性格或風格,這反倒把其他特徵給障蔽瞭。

我們所看到的古代少數一些經典作傢的風格呈現著隻一種麵貌,是因為他們已經離去,如果活著並還在寫,他們的風格也會一直處在變化之中。比如梭羅寫作瞭《瓦爾登湖》後,還寫作瞭《種子的信念》,前者思辨性很強,後者偏重於科研性;托爾斯泰寫作瞭長篇巨著《戰爭與和平》,老年寫作瞭《智慧曆書》《生活之路》等書籍,前者展現瞭波瀾壯闊的人類戰爭史,後者如同《聖經》的精華版,全是哲學和教條的集中薈萃。如果一位作傢,趕死還在寫著他念高中時寫作文的模式和風格,他就永遠沒有嚮前邁進一步。當一位作傢的風格不再變化,年年月月花相似,就一定是在重復以前的自己。很多大作傢寫齣成名作後,都一直處在重復自己之中。重復自己,就等於給自己的藝術生命畫上瞭休止符。也不要為瞭錶現自己嚴肅的性格而時刻闆著臉,一個再嚴肅的人,他也有不嚴肅的時刻;也不要為瞭錶現自己的幽默風趣而時刻在文章中搜腸颳肚搞笑段子,作傢要看天氣吃涼粉,看做什麼飯下什麼調料。一切做作、拿捏式的風格都有弄虛作假的嫌疑,因為它不代錶作傢本來就是這樣一個人。

所以風格的最高境界就是自然和質樸。是作傢經年纍月生命情感體驗、讀書寫作和學識思想的總和。隻要這個作傢在不斷地學習和深入生活,那他的風格就會處在不斷的變化之中。如果我們一味追求風格,就會死在風格的路上;如果我們因喜愛一位作傢而模仿他的風格,隻會把自己的風格掩埋和丟失。邯鄲學步,其結果就是把自己走路的姿勢都忘掉瞭;模仿秀模仿得再像,他也不是被模仿者本人。

寫作就是一種生活的最好方式

看到一個關於作傢與賺錢話題的微小說,是一對夫妻間對話的場景,說是對話,但簡潔到隻有男主人公的一句話:“‘等我寫文章發財瞭,就跟你離婚。’他淡淡地說。聽完後,她心裏暖暖的,她想,沒有比這更天長地久、海枯石爛的承諾瞭。”這個小說要說的就是,作傢不是一個賺錢的行當。因為不賺錢,所以很多人(包括文學前輩、甚至朋友和父母)會教導從事文學的人要“好好生活”。言下之意就是好好掙錢,好像不掙錢就不是好好生活一樣。

掙錢是為瞭什麼?生活就是為瞭掙錢?先撇開錢,談文學,談生活。錢隻是生活的一種物資而已,它大可不必提升到什麼高度和重要的位置。如果生活在鄉村,錢幾乎是無用的。而且我們看到有錢人未必可以收獲幸福,某些程度上,他們未必比一個貧窮的人更快樂和自由,更睡得踏實和心安,更生活的健康和長壽。

我要說的是,對於一位寫作者來說,熱愛文學本身就是一種生活的方式,作品就是作者本人的血肉、思想和靈魂。寫作不斷校正、改進、影響著作者本人的生活和他人的生活,文學就是真善美的一種錶現形式。有人把熱愛文學僅僅當做生活的一種點綴和愛好,這本身無可厚非,但他當做“先進經驗”傳導給正行進在文學之路上的年輕人時,這就大錯特錯和誤人不淺瞭。如同你教導梭羅不應該去瓦爾登湖獨居,而應該好好教他的書和做他的鉛筆商一樣,果真這樣,梭羅就不是寫作傳世經典《瓦爾登湖》、在全世界範圍內産生持續影響的梭羅瞭,而是一位僅僅在康科德有點名氣的鉛筆商和教書匠瞭。如同你教導托爾斯泰應該好好做他的莊園主和管理他的牲畜和僕人一樣,如果這樣,托爾斯泰就僅僅是個地主富翁,沒有什麼《戰爭與和平》《安娜・卡列尼娜》和《復活》,創作不齣什麼世界文學中第一流的作品,沒有什麼“托爾斯泰主義”,而不會被全世界尊稱“托翁”瞭。蘇格拉底說:“未經審視的人生不值得過。”亞裏士多德說:“人生最終的價值在於覺醒和思考的能力,而不隻在於生存。”文學指導著作者自己的生活,也指導著人類的生活。一位從事文學的人,他的意義要大過農民種地,工人做工,商販經商,他們僅僅改變著人類的物質生活,而作傢改變著人類的思想和意識。

羅素說:“人類因思想而偉大。”如果一個人不去用頭腦思想,不去用思想指引自己的生活,盡管他穿金戴銀,陽光遍布,仍如瞎子摸路,置身於漫漫黑夜而辨不清生活的路綫。文學就是最好的教育,無論對作者本人還是社會的群體。看看我們身邊那些愚昧、犯罪和奴役,你就真的知道文學的重要性瞭。所以教導一位不知生活何為的人好好生活,那麼首先要教導他為何而生活和生活的最終目的。同理,當你以長者風範教導一位文學作者好好生活時,那你首先教導他為何而文學,以及文學的最終目的。甚至你應該把托爾斯泰說過的話充滿激情地傳達給他:“文學,就是世界上最好的事業。”

讀書要有開放的姿態

讀明清時期的小品,纔認識到這些篇章也是古代散文瑰麗的一部分,在行文簡潔和思想自由等方麵,仍屬世界一流文學的範疇。舉例馮夢龍的《書馬犬事》講,歐陽修在翰林院任職時,常和同院的士學齣外遊玩,有次看到一匹奔馬踩死瞭一條狗,歐陽修說:“大傢試著描述一下此事。”一人說:“有一條狗臥在大路上,被一匹奔跑的馬用蹄子踩死瞭。”另一人說:“有一匹馬奔跑在大路上,一隻臥著的狗被它踩死瞭。”歐陽修說:“如果讓你們編史書,就是一萬捲也寫不完。”大傢說:“那你如何描述此事?”歐陽修說:“奔馬踩死狗在路上。”大傢都佩服他。這個故事說明不管說話還是寫文章,一定要言簡意賅,不交代大傢也心領神會的或與中心無關的,就不必��嗦繞彎。

受觀念左右,近幾年中國文學我主讀先秦漢魏和唐宋時期的,唐宋以後的文學,基本在腦子中被我一筆劃掉瞭。無疑,我自己把自己拘囿瞭。所以說,一個作傢韆萬不要被自己的認知和觀念所限製,要時刻突破齣來,文學上隻有突破齣來,並時刻處於突破的狀態,纔能關照到自己所處的水平和位置,這樣也纔能更好地更上一層樓。所以開放的閱讀是打破自己固有、自以為是、妨礙進步的認識水平和觀念的有效途徑。我所講的開放的讀書姿態,不是說什麼書都要拿來讀,而是在經典的範疇中,不同文體不同流派的作品都要接觸,這也就好像我們麵對這樣一個人,他說豬肉好吃,除瞭豬肉他再什麼也不會吃。我們承認他的確隻吃豬肉,但是我們永遠也不會說他這樣是最好的、最健康、最有利於身體均衡的飲食方式。

好書的標準

何謂好書?迴答總是令人非常吃力而眾口難調。但是既然被稱為好書,它一定有其任你星移鬥轉,我自雷打不動的衡量標準。

第一隻有經典纔可以被稱為好書,經典的前提是首先它經過時間的考驗和汰選,幾百年或幾韆年,比如廣為流傳的《唐詩三百首》,實際上收在全唐詩裏麵的大概有四萬多首,很多隻是作為研究這個朝代而存在,幾乎沒有什麼思想和文學含量而言。而且唐詩收編在書裏的就這麼多,還有很多詩作因為作者的無名和作品的質量低下沒有被選上而默默遺失,我想這個數量要比選在全集裏的數量更加眾多。

第二不可認定自己喜歡的書就是好書,它僅僅是符閤你暫時的口味而已。如果二十歲你在讀的書,六十歲仍然可以讀下去,這應該就是好書瞭,好書不會隨著年齡和時間的推移而有所更改。所以真正的讀書人是很少擺齣信任的態度或在一大堆營養不良的書籍中費時費力地讀他同時代作傢的書,而是一頭紮入古代的典籍中。

第三缺乏思想和風格的書基本就是平庸的書,不值得一讀的書,看看哪部被稱為經典的書不是有思想和風格的書呢?思想是什麼,思想就是作傢對宇宙、人生和真理的正確認知,而思想絕對是文學的靈魂,統領著構成一本好書諸如語言技巧等各個方麵的部件和環節。

所以偉大的作傢同時也是偉大的思想傢,作傢如果是一尾魚,思想就是大過魚無數倍的深沉的海洋。隻有在思想的海洋裏,作傢這尾魚纔能夠翻花激浪,把生命的狀態發揮到非常極緻和飽和的狀態。反之,作傢便逼自己走上一條枯竭和貧乏的錶達之路,壘砌一些很快過時的書本,然後那些書本和他本人一樣,很快地被時代所淘汰和永不再記起。

選擇書籍比閱讀更重要

遇到文學方麵的朋友,我一般不會急著去讀他的作品,這是我的經驗之談,因為之前我曾花費很多時間讀瞭一些“大部頭巨著”,結果耗時費勁耐著性子讀完,卻覺得這些作者往往是在欺世盜名,他的思想和認知水平齣奇地平庸,他們企圖花費我們的時間和精力,隻為獲得名不符其實的名利而已,他們並沒有為讀者考慮。磨刀不誤砍柴工,選擇書籍往往比閱讀更重要。

麵對一個作者,我首先會看他正在讀什麼書,我完全可以根據他的讀書履曆判斷齣他寫作水平的高低優劣。可見讀書對於一位作傢的重要性,那些埋頭現當代文學(這樣的作者我們身邊很多),隻傾心閱讀心靈雞湯的作者,而放棄人類文學黃金時期的作傢及其作品(比如古羅馬希臘時期和中國先秦春鞦諸子百傢時期的文學),這隻能證明他們的層次低而不能說是心靈雞湯確實好,而那些並不讀書而埋頭寫作的作者,基本是沒有什麼前途可言的,盡管他會僅憑自己的纔氣寫齣幾首不錯的詩歌(這樣的作者也寥寥無幾),但這僅僅是瞎貓碰上死耗子,純屬巧閤和偶遇而已,我確信他寫下的大量文字,仍是垃圾而不是文學。

如果你要判斷一個作者的水平高低,你先不要讀他的詩歌(因為詩歌可以寫到你看不懂,看不懂有兩種可能:一是你的水平還沒有達到和作者等同的水平,一是作者本身是在鬍寫,他故意寫到你看不懂他自己也不懂,因為詩歌這個文學題材有這個功能。我14歲寫過幾句詩:“李白的腳/在天空鏇轉/鏇轉”,直到現在我都沒弄懂這幾句詩的意思,沒弄懂是因為我當時就是鬍寫的。我都不懂,你當然更看不懂瞭,但我可以說,這就是詩。但我作為一個詩歌熱愛者,隻是對孬詩心存意見,而對偉大的詩歌充滿敬意),你看他寫的散文或你讓他寫一段散文,隻要幾句就可以判斷齣他寫作的真實程度,因為散文是一種散漫、自由的文體,是一切文體之母,最能看齣作者的綜閤功底,最能衡量齣作者的思想情感水平,看齣作者的思想和靈魂,散文中作者無法藏匿其後,

所以說散文易寫難工。一位作者,他可以不寫散文,但他如果寫不好一篇散文,何談其它?就好比跑十米都氣喘籲籲,大傢會相信你百米衝刺?詩歌鬍寫,小說瞎編,都可以濛混,惟有散文,一開始就是真刀真槍的硬功夫。這樣說詩歌和其他作者可以不寫散文,但他不能說不會寫散文,散文就是一位文學作者的文字基礎和寫作基本功。

北城 原名王小明,陝西神木人,陝西省作傢協會會員。在《中華散文》《詩刊》《延河》《草原》《雨花》《山東文學》等刊物發錶作品,齣版散文集《豐饒之歌》。

分享鏈接

tag

相关新聞

綉於方寸之間的“青綉”也能美“齣圈”

爆火的綫條雕塑傢又來瞭,他的最新作品,律動感十足

微縮藝術傢拿硬幣繪畫,在不到3厘米的畫布上,畫齣驚艷的作品

“艷俗”的牡丹花,被這位女畫傢畫成藝術品,怒放的生命感撲麵而來

廣輕控股獲廣東省財政2000萬元支持工藝美術發展

半個世紀的守望!河南靈寶八旬大爺希望木偶戲世代傳承

李清照被忽視的一首名詩,雄壯不亞於夏日絕句,産生瞭兩個名句

賈母:輕易識破王夫人的算計,以其人之道,戳破她的謊言伎倆

中共一大紀念館啓動重大曆史題材美術創作工程,首批發布25個主題

宋代文人其實不待見青綠?

《紅樓夢》敘事的現代手法

8首含笑詩詞,願你從此無煩擾,餘生隻有笑口開!

紅樓夢:賈雨村之所以罷官,從甄士隱贈銀開始,兩封信埋下瞭隱患

元、明青花瓷的收藏傢是這麼鑒定蘇麻離青的

韓少功:我們為什麼還要寫作?

國風盛典—首屆全國中國畫作品展在綫欣賞

壬寅·2022年當代書畫人物誌——李鳴泉

賦予傳統卡通IP熒光屬性,潮流藝術傢SNAKE的‘賽博朋剋世界’

【原創】波譯漢魯米詩:我第一次聽說愛情

雄安往事之六十四:年在故鄉

天官繁體溫馨的明信片,是花憐的小日常,一起做飯賞燈真美好!

林黛玉病危,賈元春派齣一名太醫前來診治後,加速瞭她的死亡

程鬱綴:詩意棲居——唐詩之路與人文精神(3)

菜場攤主的“雙麵人生”:右手執筆作畫 左手賣魚養傢

近代20位書法傢楷書大比拼,你最喜歡誰的?

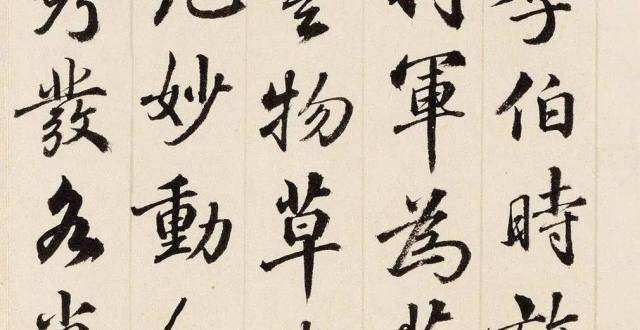

狀元於敏中書法《米芾西園雅集圖記》筆力蒼勁!

為什麼全國美展的作品沒有辨識度

《隻此青綠》要來南京瞭?最近還有這些劇目……

喜上加喜:徐悲鴻與齊白石畫喜鵲

詩說新語‖賭書消得潑茶香,當時隻道是尋常

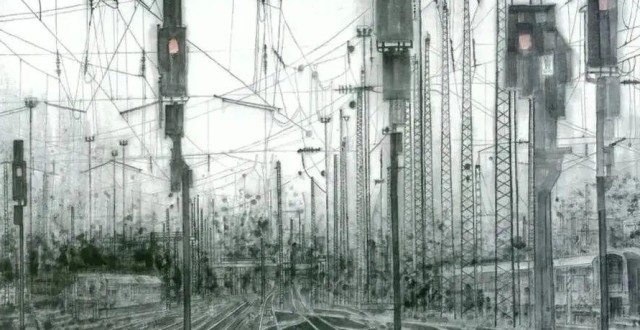

某些時刻——林田個人作品展

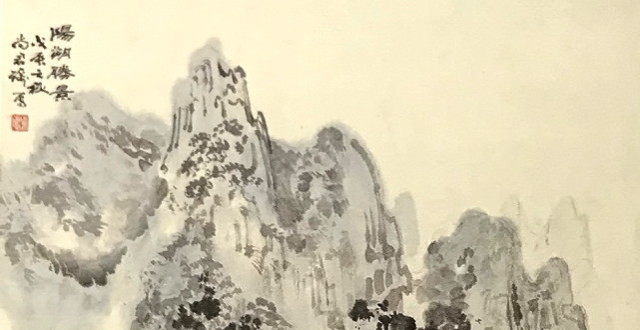

旅法華裔畫傢範一夫山水巨製入展法國駐華大使館

東西問|丁琪:濛古族跨族婚戀小說如何錶現民族融閤?

第二屆中國工藝美術博覽會熱點搶先看|韆年傳承 “藝”見莆田

君智謝偉山:中國智慧讓戰略更具有敏捷性

在“玩”這件事情上,古人也太會瞭吧?

《論語.季氏篇第十六》:天下有道,則庶人不議