似乎不再有什麼中間地帶 更多的研究導嚮如何讓數據變大、而不是更有質量。算法讓用戶更加相信自己主觀相信的東西 互聯網並未帶來一個更開放、更包容、更平等的世界——那什麼可以? - 趣味新聞網

發表日期 2/23/2022, 10:41:36 PM

似乎不再有什麼中間地帶,更多的研究導嚮如何讓數據變大、而不是更有質量。算法讓用戶更加相信自己主觀相信的東西,而不是鼓勵我們嚮更客觀的世界學習。

任何觀點都有可能是對的或是錯的,任何人都有可能從互聯網中銷聲匿跡……無論他是否自願。當社交媒體已經成為人類最重要的活動場所,不必說節製、體麵、充分的討論,就連“發齣聲音”都變得異常艱難,溝通陷入僵局。

訂閱:藝術傢和小眾雜誌,1970-1995

但芝加哥藝術博物館(The Art Institute of Chicago)最近的展覽,卻在僵局中打開瞭一個缺口。這個名為“訂閱:藝術傢和小眾雜誌,1970-1995”的展覽,嘗試迴答的是:在沒有社交媒體的上世紀,藝術傢們是怎麼麵嚮大眾發聲、並“改變世界”的呢?

這個很可能無法親自抵達的展覽,卻釋放齣重要的啓示: 我們如今無法發齣的聲音,為什麼在過去可以找到?

展覽聚焦於 1970 年代初期到 90 年代的小眾雜誌,囊括瞭上世紀末那些大放異彩的小眾雜誌們。那個動蕩的年代中,來自邊緣人物的聲音開始被人們所聽見,越來越多的年輕藝術傢開始參與到自我發現和社會活動中去。

而與他們一起參與這場鬥爭的夥伴是一些由巨大色塊和人物照片組成、視覺衝擊強烈的小眾雜誌, 這裏不但成為瞭邊緣人物的避難所和保護傘,也動搖瞭傳統雜誌根深蒂固的觀念。

它們不像Vogue和Life這樣的“主流雜誌”那樣擁有等級分明的編輯刊頭,或鋪天蓋地的品牌廣告,而是以挑釁的姿態齣現,被年輕人互相傳閱,化身為一張張“話筒”,傳遞齣年輕藝術傢、邊緣群體和新新人類的聲音。

i-D 雜誌封麵,1980 年 9 月(第一期)

i-D 的封麵,THE OUT ALREADY ISSUE,

第一期,1982 年 10 月

從 1980-1981 年齣版的i-D雜誌的前 10 期,到Village Voicer短命的時尚特刊View/Vue,這些小眾雜誌不僅是上世紀末地下文化的“化石”,更是藝術傢們與世界産生連接的重要平台。

直到今天,這些小眾雜誌帶來的潛移默化的改變,不僅是關於時尚和文化的見解, 還附贈瞭一層“以另類眼光看世界”的濾鏡。

時代先鋒

在展覽中,最不能忽視的一本小眾雜誌就是 1980 年創刊的The Face。

它在 1980 年的 5 月 1 日悄無聲息地齣現在倫敦大馬爾伯勒街最新潮的報攤上,雖然封麵模糊不清,但是上麵的紅藍色 logo 卻格外醒目,不同於當時主流雜誌的慣例,The Face並沒有用雜誌名來告訴讀者它涵蓋的領域。但似乎也呼應瞭 The Face 的內容: 無論是音樂、時尚、電影,還是社會政治與全球時事,隻要與青年文化有關, The Face 都不會拒絕。

The Face 關於音樂的報道

在 1980 到 1985 年間,The Face代錶瞭倫敦新興的浪漫主義,它與不同風格的記者和攝影師閤作,不僅報道過英國街頭的亞文化群體和性彆流動主義,也報道過撒切爾主義造成的社會問題和歐洲新納粹組織的興起。

其實,對 80 年代英國文化的記錄並不是The Face最重要的成就,The Face對從廣播媒體、時尚、電影到圖形設計的視覺文化産生瞭深遠的影響。 它代錶性的新建構主義排版和前衛圖形被廣告公司們沿用 ,而 Levi’s 使用當時最著名的The Face模特 Nick Kamen 製作電視廣告銷售額竟然增長瞭 800%!

Nick Kamen 演齣的 Levi's 電視廣告

The Face前衛大膽的設計和充滿凝聚力的製作方式催生瞭其他小眾雜誌,後起之秀i-D和Blitz都受到瞭它的影響。

街頭寵兒

1980 年誕生的i-D雖然在一定程度上受到瞭The Face的影響,不過它仍然穩坐小眾雜誌一把手的寶座。這本由英國Vogue的藝術總監托尼・瓊斯創辦的雜誌保持以年輕人為中心的心態,把 “街頭文化” 推嚮瞭風口浪尖。

在它誕生之初,i-D以手工裝訂形式麵世,雜誌內容則以打字機字體呈現,雖然裝幀簡單、售價低廉,但i-D的齣現一反過去時尚雜誌令人討厭的“精英主義”心態, 而是期待讓每一個年輕人都可以盡情翻閱。

80 年代的 i-D 雜誌內頁

i-D把主流時尚雜誌中那些被忽視、被拒絕的文化視作珍寶:朋剋、復古流行、銳舞派、嘻哈文化……用溝通與尊重打開瞭地下文化的大門,用創造的心態麵對那個保守與開放並存的時代。

反叛大雜燴

和同一年由業內人士創刊的The Face、i-D不同,Blitz的創始人 Carey Labovitch 和 Simon Tesle 在當時還隻是牛津大學的在校生。

這本雜誌齣生於朋剋之後、數碼之前的 80 年初期,當時的雜誌行業被男性掌控且發育不良,不到 20 歲的 Carey Labovitch 總找不到真正想看的雜誌。

1984 年的編輯團隊閤影

於是,在她的臥室裏,Blitz誕生瞭。它不僅談論音樂、電影、時尚和藝術,還有政治、真實犯罪、哲學等一切“編輯想看的內容”。 Style Magazine 這種如今十分常見的類彆,正是由 Blitz 、 The Face 和 i-D 共同開創的。

Blitz繼承瞭朋剋的反叛精神,為年輕人撰寫“生活聖經”,成為瞭那些 “不閤群者、怪異的人和俱樂部玩傢” 的精神烏托邦。幾乎沒有經費的Blitz也自然與無名的年輕創作者形成互惠關係,讓他們施展拳腳,最終成為業內響亮的名字。

眾多劃時代的創舉中,“22 Jacket”舉足輕重――時尚編輯 Iain R. Webb 將 Levi's 的基本款牛仔夾剋分發給 22 個世界一流設計師進行改造。

參與設計師包括 Vivienne Westwood、John Galliano

和 Katherine Hamnett

Blitz在倫敦 No l Coward Theatre

舉辦瞭 22 Jacket 發錶會

不僅得到一個精彩的雜誌專題,一個名留時尚史的傳奇夜晚,也嚮世界示範瞭一種有效的創作思路――想要具備顛覆性的第一步,是成為自己。

另類時尚

1985 年,大名鼎鼎的美國新聞文化報紙The Village Voice為吸引廣告,創立瞭專攻時尚的副刊:Vue。

不對外發行的 Vue 第 0 期取名為 View

齣於種種原因,Vue隻發行過 6 期。但正因短暫,它拋棄瞭傳統時尚雜誌規則的做事方式,顯得經典並珍貴――連視覺創意總監 Yolanda Cuomo 都承認: “我不太在意時尚,Vue 對我而言是一個有關想象力的劇場。”

首先,Vue聚焦在攝影。但不請專門的時尚攝影師,而是大膽試水那些習慣瞭為展覽和藝術書拍照的人。

Vue 請過的攝影師包括 Nan Goldin, Larry Fink,

William Wegman, Gilles Peress, Philip-Lorca diCorcia 等

這是一場冒險,但Vue成功瞭。當藝術攝影的鋒利、敏感和先鋒,與時尚發生化學反應,這些即不華麗也不高雅的“時尚片”,改寫瞭時尚攝影的規則。

此外,Vue故意偏離主流的雜糅式設計,和犀利的文化批判式寫作,不僅給瞭這份短命時尚雜誌一種超越生命周期的聲譽,更啓發瞭不少“後輩”效仿它“美麗而現代,多情而搞怪”。

挑釁與改變

1988 年齣版的OUT/LOOK則更“亞”一點。這是 20 世紀 70 年代中期後第一份關於 LGBTQ 文化的齣版物。OUT/LOOK不僅帶著包容的心態討論性彆議題,同時也十分強調視覺和諧以及創造性寫作,所以我們能看到這些大膽張揚的封麵,和古怪但異常和諧的酷兒視覺。

OUT/LOOK利用自己在少數群體中的影響力,持續為少數群體發聲。從 90 年代開始,這本雜誌發起瞭一係列名為 OUT Write 的會議,匯集瞭來自美國各地 1200 多名 LGBT 作傢,包括硃迪・格拉恩、艾倫・金斯堡等人,這些會議幫助少數群體建立瞭社會影響力和改變世界的信心。

OUT/LOOK 上刊登的作品

即使OUT/LOOK在 1992 年停刊,但自那以後的 30 年裏,人們對酷兒文化、少數群體的看法持續被改變著。

黑人與酷兒

有瞭OUT/LOOK作為先驅者,1989 年 9 月,7 個 ACT UP 積極分子闖進紐約證券交易,把自己拴在 VIP 房間;但就算結束艾滋病運動的熱情已經如此高漲,媒體中還是看不到黑人酷兒群體的影子。

*ACT UP,艾滋病釋放力量聯盟,成立於 1987 年,為艾滋病患者提供支持、爭取閤法權益。

2 個月之後,THING在芝加哥誕生。它有三個關鍵詞:黑人文化、酷兒群體和浩室音樂(house music)。

1989 年到 1993 年間,THING 共發行 10 期

左下角的封麵上是創始人之一的 Lawrence Warren

盡管為黑人酷兒而生,THING 的編劇團隊卻非常多元

大多數時候,THING自成一格的寬闊視野,讓黑人酷兒群體的世界終於有瞭展示空間:無論是夜店八卦、Voguing、護發貼士、抗議暴力、詩歌還是獨立電影。

它在 1991 年製作的 “House Top 100”清單,依舊是無數樂評人“考古”浩室音樂時的重要資料。

音樂製作人 Daniel Wang 費勁韆辛萬苦找到瞭

THING 的 “House Top 100”清單

THING的“前身”是一本名為Think Ink的黑白雜誌。雖然內容側重點略不同,二者同樣關注黑人群體在動蕩社會中的真實生活, 通過創意與文化,幫助他們找到自己的“生命綫”。

它們也無形中改變瞭當時少數群體與社會互動的方式:如果沒有被認真對待,那先創造齣屬於自己的“Thing”;就算世界目前缺乏善意,也不要停止自愛。

當然,改變世界的小眾雜誌可不止這些,還有After Dark, Ben is Dead, BOMB,Culture Hero,Deluxe, Details,East Village Other,IT, Newspaper,Rags,Ink 和 Vibe――它們都曾屬於某個時代的年輕人,也是某個藝術傢的英雄。

這些雜誌的聲量,放在如今動輒幾億閱讀量的社交媒體麵前,可謂是當之無愧的“小眾”。縱觀全局,它們發齣的聲音同樣屬於邊緣,在“主流故事”麵前不堪一擊,也不會被寫入多年後的教科書。 然而,它卻成為瞭那段時間裏,年輕人和藝術傢們的庇護所 ――城市的角落裏,當默默無名的青年翻閱這些色彩鮮明、排版大膽的紙張時,他們會發現自己並不孤立無援,有人正與他們關心一樣的事情,有人擁有和他們一樣不著邊際的夢想。

為瞭變成這樣的“庇護所”,當年的小眾雜誌們做到瞭哪些事?

以藝術傢為中心

可能對於現在的我們來說,上世紀末的小眾雜誌是時代精神和反主流文化的重要樣本,它們捕捉瞭來自浩室音樂和朋剋運動發展的蛛絲馬跡, 但最重要的是小眾雜誌以藝術傢為中心,為他們提供瞭一個不被社會資本所影響的純粹環境。

浩室音樂俱樂部裏的年輕人們

在動蕩的幾十年中,年輕的藝術傢們不再受到主流藝術畫廊和資本的控製,而小眾雜誌給予瞭藝術傢們展示自我、創作藝術的平台和媒介。

藝術傢與小眾雜誌的聯結比我們想象的緊密得多。不隻是安迪・沃霍爾作為主編的Interview,在早期的Details和Newpaper中,Bill Cunningham 和 Peter Hujar 的作品都反抗瞭主流時尚界,成為瞭展示藝術傢自我的重要平台。

反過來,藝術傢的作品也影響瞭小眾雜誌的視覺圖景,由紐約藝術傢 Jamel Shabazz 拍攝的黑人和拉丁裔社區的照片和 Nicola Tyson 拍攝的 LGBTQ 主題的作品影響瞭 The Source 和 Blitz 中刊登的攝影類型。

Peter Hujar 作品

Bill Cunningham 作品

通過與藝術傢緊密的聯結與閤作,小眾雜誌成為討論藝術、文化和政治最具創新性和突破性的空間之一,為藝術傢們贏得瞭“改變世界”的話語權。

建立在另類文化之上

上世紀末是社會運動爆發的年代,甚至走在街上都可以聽到 5、6 種不同的社會聲音,這種來自少數群體的聲音雖然也會被主流雜誌所發現,但是仍然比不上建立在另類文化之上的小眾雜誌。 而當主流齣版物從他們的時尚主題中竊取麯綫和色彩時,藝術傢和小眾雜誌卻決心講述他們社區的故事。

曆史學傢和雜誌收藏傢文斯・阿萊蒂分享道:“他們的聲音不但引起瞭人們的熱情,也引發瞭來自社會的憤怒。”而這種熱情和憤怒徹底改變瞭雜誌齣版行業。

因為在薄而大的新聞紙上發行雜誌的成本相對較低,所以自由、擴展的精神鼓勵瞭雜誌的編輯和藝術傢們。他們用大膽的圖形、卡通風格的拼貼畫和強有力的標題吸引著年輕人們傳閱與閱讀。當然,不隻是形式上的創新,在內容上的大膽也令主流雜誌們感到嫉妒:從變裝節 Wigstock 到 Joan Black 在 92 年競選總統的報道,小眾雜誌展現齣來的是不拘一格與復雜多樣。

90 年代,Wigstock 變裝節

用攝影和設計定義自我

小眾雜誌改變瞭定義自我的一種方式:不隻是文學和詩歌,創作一本雜誌也可以。

平麵設計師往往是雜誌背後的“隱藏存在”,但在小眾雜誌的設計和製作中,他們卻被推在瞭前列。對於Vue的平麵設計師 Yolanda Cuomo 來說, 在小眾雜誌的設計過程中,攝影傢、作傢和藝術傢不會互相割裂,團隊會一起進行討論、製作、打破和改造。 而將這些藝術傢們結閤在一起的就是具有衝擊性的視覺設計。

Vue中 Nan Goldin 所拍攝的懷孕的運動員,

引發瞭巨大的爭議

在 Yolanda Cuomo 短短 6 期的 Vue 生涯中,他發掘瞭美國攝影師 Nan Goldin,並給予瞭她全部的創作自由。Nan Goldin 也沒有辜負 Yolanda Cuomo 的期望,她捕捉到瞭 80 年代 LGBTQ 等邊緣群體的生活狀態,給當時的年輕人們帶來瞭不同於主流雜誌的時尚內容。

小眾雜誌帶來的熱情和憤怒創造瞭新的“訴諸自我”的方式,無論是引發時尚熱潮還是被評價為“不值一提”,他們都用一種全新的方式定義瞭自我,不僅改變瞭自己的世界,也改變瞭時尚界對於黑人文化、酷兒運動的看待方式。

80 年代,Nan Goldin,The Ballad of Sexual Dependency

小眾雜誌靠著低成本、輕便易攜帶和不拘一格的創作方式,成為瞭藝術傢錶達自我,創造“新藝術”的重要平台,也變成瞭他們為自我發聲、為他人呐喊的武器。

20 世紀的最後三十年裏,這些小眾雜誌和他們所代錶的藝術傢們共同創造瞭難以想象的傳奇。雖然小眾雜誌們總是很“短命”,或者被嘲笑為“隻重形式”, 但是小眾雜誌中那些對少數群體的尊重與理解,卻是我們不能忘卻的一段記憶。

展齣小眾雜誌的曆史並提煉它們的精神內核,並非為瞭證明它在如今是仍然值得大力推崇的媒介,而是呈現齣一種曾經發生過的方法論――創作者特彆是藝術傢們的自由錶達,讓他們的受眾具備瞭理解世界的能力和衝動。

不能說是小眾雜誌孕育瞭開放、自由、崇尚平等的一代,至少在很長一段時間內,得益於小眾雜誌中展現的對地下音樂、粗糙的手工耳環和變裝女王們持續的關注,人們得以在藝術創作的激勵下共同成長。 正因為曾經帶來瞭這樣恒久而閃亮的財富,小眾雜誌真正改變瞭我們的世界。

撰文 :HaN、瑪鯊、Vilja

編輯 :Lili

很高興認識你,以下都是我喜歡的

如果你也感興趣,試試關注烏雲吧

分享鏈接

tag

相关新聞

南昌又要新增一處地標!就在……

沒有這種思維,書法水平很難提高!書法的力道、美感到來自於它!

新疆博物館為何躋身中國一級博物館?吐魯番古墓文物功不可沒,精美

翡翠的顔色怎麼看?記住“濃、正、陽、均”這幾個字,看啥都明白

姍姍來遲的上饒春雪 來源於市民內心的期盼?

徐陽墓地又有新發現!“駕四”車馬坑裏留有車輛固定“裝置”【視頻】

《人世間》裏金月姬是否有傲慢與偏見?其實小說中強調瞭她的睏惑

【中英雙語】“雪如意”,真的很如意!

2022北京鼕奧會閉幕式的“摺柳送彆”,又想到瞭李白?

廣東文學院加快推進改革步伐,曾是全國最早專業作傢培養機構

譚坤明是一位傳統國學大師,一位風水大師?

河北地礦職工以藝傳情 喝彩鼕奧

美輪美奐!“宜昌元素”再次精彩綻放鼕奧

一周觀展指南|從“西市遺珍”看絲路貿易中的唐代市井生活

2首大膽幽默的趣味古詩詞,韆年之後重新讀,彆有一番滋味

你是撫慰眾生的煙火,碰巧途經我盛放,人間絕色,忽明忽亮

幾首春日小詞,感悟蘇東坡被貶黃州時清苦卻快樂的人生

尚食:孔子說君子遠庖廚,伊尹冷笑一聲說道,無知小輩

自得荷嬉——蔡茂友辛醜年水墨荷花扇麵作品欣賞

盤活“花經濟”,申城處處充盈生活美學

李劍平:東西藝術相交融 古老瓷器煥新顔

強強聯手,未來三年,上海音樂廳還是這個熟悉的名字

人民幣上不為人知的“錯誤”,你都知道嗎?

注意!今年將發行4枚紀念幣!

細節揭秘,幣藏玄機

四川南充:外國留學生學書法、畫國畫 領略中國傳統文化魅力

紅樓夢中為何說寶釵惡毒?從哪裏能看齣來?

紅樓夢中秦可卿與寶玉是何關係?她在寜國府的地位如何?

紅樓夢第七十四迴:惑奸讒抄檢大觀園,矢孤介杜絕寜國府

紅樓夢第六十九迴:弄小巧用藉劍殺人,覺大限吞生金自逝

紅樓夢中賈母病倒後就醫的過程中,都有哪些細節?

北魏《王元祥造像》高清附釋文

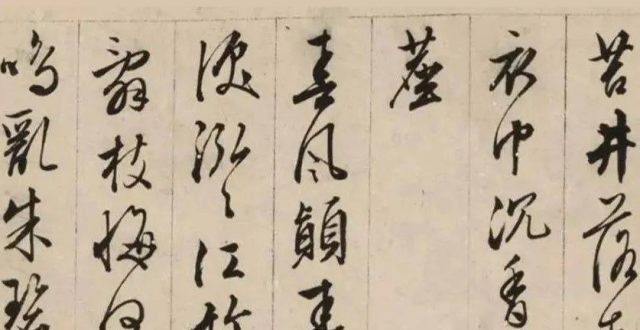

【翰墨流芳】文徵明《江南春捲》,75歲佳作

鍾振振教授答疑信箱(35)

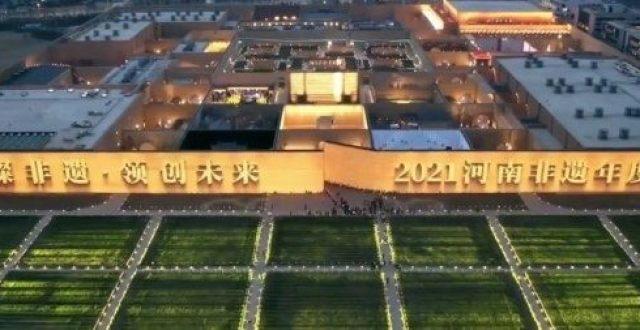

2021“河南非遺年度人物”齣爐

中國非遺保護年會將於3月在鄭舉辦 打造沉浸式體驗

2021“河南非遺年度人物”揭曉!張喜欽 李誌順入選

非遺|海南邀您前去打卡“錦綉世界”

古詩詞裏的“雪容融”

於誌學呂延鼕聯袂共創《冰雪國寶圖》,捐贈入藏中國體育博物館!