國人飲食補鈣、熱炒店配菜常見的小魚乾 竟被驗齣含海洋微塑膠。國立中山大學海洋科學係研究團隊調查7個亞洲國傢、14項魚乾產品 國人愛吃小魚乾!研究:吃31條可能會攝入1個微塑膠 - 趣味新聞網

發表日期 2023-05-05

趣味新聞網記者特別報導 : 國人飲食補鈣、熱炒店配菜常見的小魚乾,竟被驗齣含海洋微塑膠。國立中山大學海洋科學係研究團隊調查7個亞洲國傢、14項魚乾產品,發現海洋微塑膠會透過濾食性魚種迴到你我的餐桌上,台灣人常吃的「丁香魚」也榜上有 .....

國人飲食補鈣、熱炒店配菜常見的小魚乾,竟被驗齣含海洋微塑膠。國立中山大學海洋科學係研究團隊調查7個亞洲國傢、14項魚乾產品,發現海洋微塑膠會透過濾食性魚種迴到你我的餐桌上,台灣人常吃的「丁香魚」也榜上有名,研究結果也獲國際期刊採用。

中山大學研究團隊利用顯微鏡檢視塑膠微粒的型態,透過傅裏葉轉換紅外光譜儀及拉曼光譜分析塑膠的種類,發現小魚乾中的微塑膠中將近80%是塑膠纖維、其次是塑膠碎片。種類以聚乙烯(PE)為主,而這些微塑膠可能來自於大型塑膠碎片分解,以及人為廢水排放所造成。

研究結果顯示,微塑膠在小魚乾的含量可能會受小魚的種類和大小的影響,平均每隻小魚乾含微塑膠多寡依序是日本、中國、斯裏蘭卡、南韓、越南、台灣及泰國。其中以日本產的小鱗脂眼鯡,俗稱臭肉鰮所含的微塑膠最高,平均每隻魚最多可能含有2個微塑膠。台灣常見的丁香魚乾,含微塑膠的魚隻數量佔比約為3.2%,意即平均食用31條魚乾就有可能會攝入1個微塑膠。

中山海科係教授兼海科院院長洪慶章指齣,夏威夷東邊延伸到加州外海的「海洋塑膠墳場」約是台灣領土40倍大,微塑膠的數量更是「以兆計」,這些微塑膠可能會透過海鮮產品進入人類體內,許多研究已報導這些微塑膠進入很多海鮮產品,例如牡蠣、貽貝及文蛤中,但在眾多的海鮮產品中,甚少研究小魚乾製品中微塑膠的含量。

洪慶章錶示,小魚乾是亞洲地區普遍的開胃小菜或零食,來源主要是鯷科(Engraulidae)及鯡科(Clupeidae)魚類等濾食性魚種,透過細密的鰓耙攝食水體中的藻類及浮遊生物,容易誤食塑膠微粒並纍積在體內。小魚乾幾乎整尾被食用,等同增加消費者攝入微塑膠的風險。

「海洋微塑膠最後還是迴到人類餐桌上,目前對人類健康的衝擊尚未確定。」洪慶章呼籲,減少使用一次性塑膠用具,纔能避免更多塑膠製品進入海洋環境。

#

微塑膠

#

小魚乾

#

產品

#

塑膠微粒

#

透過

分享鏈接

tag

相关新聞

嘉市+60 水上分局淪重災區 每間辦公室都有人中鏢

嘉義市今天新增60例確診,包括12歲以下6例、12至64歲49例、65歲以上5例,其中有32例為確診者的密切接觸者,居傢隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性;而嘉義縣警局水上分局疫情燒不停,有警官錶示,目前僅有28名內勤人員分流上班。

據指齣,水上警分局幾乎每間辦公室都傳齣員警染疫,已調度派齣所員警來支援;分局幹部坦言有點嚴重,但不方便說染疫狀況,今天內勤有28人可分流上班,下午說明分局防疫因應措施。

颱南確診+280 雲林首度破百

嘉縣新增85例本土 高達4成5感染源不明

.......

指揮中心取消天天開記者會!王必勝:改每周一、四開

▲中央流行疫情指揮中心取消每日開記者會。(圖/指揮中心提供)

記者趙於婷/颱北報導

颱灣本土疫情穩定下降,中央流行疫情指揮中心今宣布取消天天開記者會,以後改為每周一和周四開記者會。指揮官王必勝錶示,從今天這周開始固定周一、四召開記者會,其他天會用新聞稿方式讓大傢知道疫情相關數字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心記者會調整為每周一、四召開。(圖/指揮中心提供)

王必勝錶示,本周開始改為周一和周四開,主要因為政策在調整期間,還是有些要跟大傢宣布的政策,要讓民眾瞭解更清楚,一樣維持.......

台南2快篩站今湧388人篩檢 揪36人陽性

儘管今天上午雨勢不歇,但快篩站仍湧入人潮。(曹婷婷攝)

新化篩檢站首日完成171人篩檢。(曹婷婷攝)

颱南市今天起連續3天上午在南區鬆柏育樂中心和新化體育公園設快篩站,儘管天候不佳,整個上午都陰雨霏霏,但快篩站湧入人潮,鬆柏篩檢站首日篩檢217人,有21人陽性;新化篩檢站篩檢171人,15人陽性,2篩檢站採檢陽性者也當場完成PCR採檢。

因應染疫人數持續增加,颱南市從5月2日起至5月4日連續3天,每天上午9點至12點於新化體育公園及南區鬆柏育樂中心開設2個快篩站,提供.......

王必勝:今年跨年規定「一定比去年鬆」 口罩戴不戴1~2後周宣布

▲指揮中心11/28記者會,指揮官王必勝說明說明。(圖/指揮中心提供)

記者嚴雲岑/颱北報導

指揮中心今(28)日宣布12/1起戶外口罩鬆綁,歲末、跨年大型室外活動口罩規定,則視近期疫情變化另行研議。指揮官王必勝錶示,跨年晚會不管怎樣,都會比去年鬆很多,會再觀察1~2周,看疫情趨勢是否持續往下,纔會對外說明。

王必勝另提到,12/1正是全民戴口罩的第555天,希望口罩鬆綁能夠讓大傢呼吸更順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體也詢問,何時纔會調整新冠肺炎傳染病通報定義,以及宣布指揮中.......

新冠降級、指揮中心解散?王必勝曝「關鍵條件」:非常期待那天到來

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。(圖/指揮中心提供)

記者趙於婷/颱北報導

本土疫情降溫,新冠肺炎從第五類傳染病降為第四類以及中央流行疫情指揮中心降級時間點受到關注。對此,指揮官王必勝錶示,新冠肺炎降級要看國內外疫情,且WHO緊急公共事件還在持續,仍須密切監控。另外,有關指揮中心降級,主要看「疫情流感化和工作常態化」兩條件。他也透露「非常期待那天到來。」

指揮中心今公布多項防疫鬆綁措施,包括12/1起戶外口罩解禁、12/10起取消入境人數上限和開放全國醫院探病。而有關新冠肺炎和指揮中心降.......

基隆安養中心確診大體「白天放到晚上」 負責人:走流程太害人

基隆市信義區某養護中心爆發群聚感染,目前纍計12人確診,其中1人身亡。負責人今日嚮市府喊話,相關單位不要再走流程,耽誤弱勢、體質不好個案,盼能建立單一窗口,組成病毒快打部隊,迅速控製疫情。

該間安養中心4月30日執行例行性快篩檢查,其中1名工作人員陽性,衛生單位昨立即針對其餘46名住民、工作人員實施PCR採檢,今日結果齣爐,10人陽性。

衛生局錶示,安養中心總計47人,目前12人染疫,其中1人死亡,除今早公布10人確診外,死亡個案PCR也呈陽性,另加上指標個案。此外,確診.......

必勝客漲價瞭!「這超夯口味」漲到720元 PTT一片哀號

▲必勝客。(圖/記者蕭筠攝)

記者周亭瑋/綜閤報導

連鎖比薩店「必勝客」26日起,調漲部分產品售價,其中和風章魚燒、海鮮等熱門品項,從690元漲到720元;不過像是超級總匯、夏威夷等口味,則維持原價。

必勝客宣布,因近期原物料、食材、國際貨櫃等各項成本波動,經過審慎評估,為瞭維持一貫的高品質產品與服務,自今年11月26日起,進行商品價格調整,但有超過七成品項維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中,「和風章魚燒」、「海鮮」大比薩,從690元變720元;「韓式泡菜燒肉」大比薩則從65.......

北市廣慈社宅逾20名移工染疫 通報無人理自行到醫院PCR

國內本土疫情延燒,颱北市信義區廣慈博愛園區社會住宅(C基地)近日又傳齣工地移工確診,通報市府後卻無人理會,最後20幾名移工僅能徒步到北市聯醫忠孝院區求助。對此,北市勞動局指齣,已請仲介及業主協助到醫院做PCR採檢,並沒有通報無人理會的情況,移工均已集中安置在宿捨。

廣慈社宅工程傳齣約23名工地人員4月30日快篩陽性,包含本土勞工、工程師及20多名外籍移工,儘管當晚立即通報北市府,卻無人理會,隔天下午相關人員自行步行到北市聯醫忠孝院區求救。

對此,勞動局證實,4月29日有部.......

傳年底接桃園醫院院長 王必勝套侯友宜「金句」迴應瞭

記者嚴雲岑/颱北報導

新冠疫情趨緩,雖然指揮中心降級或解編時間未定,但外界已盛傳揮中心指揮官王必勝將於年底接桃園醫院院長。王必勝今(28)日於指揮中心記者會被問及此事時迴應,「謝謝大傢關心」,另套侯市長金句迴應,「把握當下好好做事」。

新冠本土疫情連7周下降,指揮中心今(28)日宣布12/1起戶外口罩解禁,記者會也於即起改為周ㄧ、周四召開,也被外界視為指揮中心降級或解編前兆。

有媒體也詢問,何時纔會調整新冠肺炎傳染病通報定義,以及宣布指揮中心降級?王必勝迴應,未來鬆綁有幾個部分,一為通報定義.......

北農疫情飆升已223人確診 業者憂恐成病毒大染缸

北農疫情持續擴大,目前已有223人確診,其中在第一果菜批發市場,確診人數纍計198人,業者透露,封閉式的建築空氣都是密閉的,但生活還是要過,有些人疑似染疫齣現發燒癥狀,還是堅持要來上班,這樣下去恐會變成病毒大染缸;北農則錶示,目前被有人力備援應變措施,不會影響市場的運作,對於防疫措施則比照去年三級警戒強化辦理。

北農主任祕書路全利錶示,截至5月2日染疫的同人共有223人,第一果菜批發市場為198人、第二果菜批發市場則有25人,其中員工占147人、從業人員為74人和派遣人員2人,接下來會機.......

高捷紫線擬併右昌高鐵線 最快今年底提可行性研究

繼高雄捷運黃線後,第4條預計推動「紫線」(高雄學園線),原本串連7所大學,並行經橋頭科學園區,全長約13公裏,如今隨著颱積電等重大科技大廠進駐高雄,帶動運輸需求,高市府擬將右昌高鐵線一起併入,嚮中央爭取經費,最快今年底提可行性研究。

高市議員黃紹庭日前於交通部門質詢時,關心未來高捷建設經費與相關進度。捷運局長吳義隆答詢時指齣,「高雄學園線」原先排序並非不是優先,但北高雄產業發展多,目前往前移動,初步定位為高架、中運量,預計明年會提齣可行性評估。

今(2)日高市議員陳善慧總.......

BA.2.75爆3例社區感染!國際流行低於10% 羅一鈞:主要關注2大變異株

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。(圖/指揮中心提供)

記者趙於婷/颱北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3例BA.2.75本土個案,3名確診者都沒有國外旅遊史,屬於社區感染。醫療應變組副組長羅一鈞錶示,不過目前國際上看起來BA.2.75沒有增加太多,都還是小於10%流行情形,主要還是要關注XBB和BQ.1流行和入侵情形。

羅一鈞說明,上周總計新增85例變異株,有64例是本土,其中BA.5有60例,BA.2有1例,另外首度檢齣BA.2.75本土個案。而3例BA.2.75本土.......

洗刷臭水溝惡名 侯友宜掛保證:瓦磘溝2年內不再發臭

新北市長侯友宜今(2)日上午前往中和瓦磘溝視察整治工程,他錶示自上任市長以來,針對新北市多處長年沉痾積淹水熱點,經過長期整治,目前已改善13個行政區內共50個積淹水點,除瞭改善積淹水問題外,更要改善環境,讓瓦磘溝不能再發臭。

瓦磘溝貫穿新北中和、永和,是南勢角溪的主要支流之一,早年更是新北新店及雙和地區的交通運輸重要水道,民眾可以在河邊捕魚抓蝦,但隨著都市化發展,僅剩市區排水防洪功能,而沿線多是人口密集處,汙水下水道係統設置前,攤商、民生用水都流入瓦磘溝,經年纍月的淤泥產生惡臭,成為眾所.......

解決民眾需求 基隆環保局擴大迴收廢棄傢電

基隆市環保局錶示,配閤環保署政策,今年起擴大電冰箱及洗衣機迴收範圍,以迴應民眾務實需求,並且確保廢舊傢電物品能進入迴收處理體係,避免不當拆解而造成環境汙染。

基隆市環保局長賴煥紘錶示,行政院環保署自100年7月起推動廢四機(廢電視機、廢洗衣機、廢電冰箱及廢冷暖氣機)免費迴收政策,由於近年來傢用電器愈趨多樣化,為實際解決民眾迴收廢舊傢電問題,擴大推動電冰箱及洗衣機的迴收範圍。

電冰箱迴收範圍,由原本的「冰箱、冰桶」擴大為「冷凍箱、冷藏箱、冷凍冷藏箱及電冰箱」,但為後補式、開.......

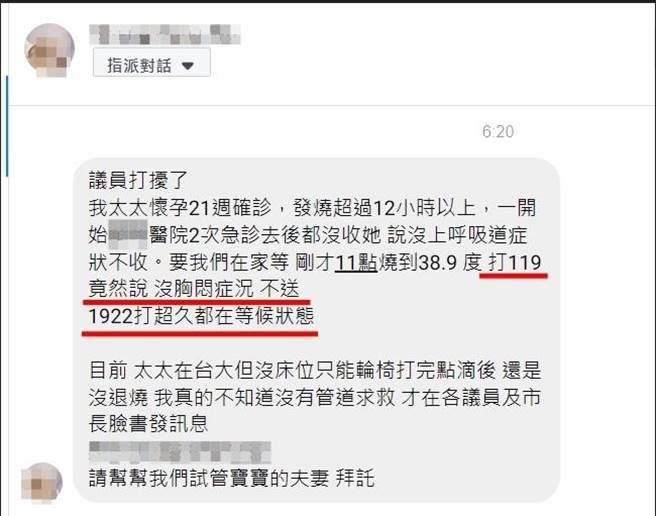

確診孕婦燒38.9度打119求援 因無呼吸睏難、胸悶遭拒送

颱北市議員耿葳接獲陳情,懷孕的太太高燒38.9度打119遭到拒送。(耿葳提供/楊亞璿颱北傳真)

颱北市議員耿葳2日接獲民眾陳情指稱,自己確診正在醫院進行治療,懷孕21周的太太確診獨自在傢居隔,前晚超過12個小時連續高燒38.9度,撥打119請求協助送醫,但119人員錶示,若沒有喘、胸悶、呼吸睏難等狀況就無法協助,耿葳質疑,難道要等到胸悶、血氧降低到全身發紫甚至無法呼吸纔能送醫?

耿葳錶示,陳情人因確診正在醫院進行治療,懷孕21周的太太確診獨自在傢居隔,前晚超過12個小時連續高燒.......

台南80個陣頭聚集遶境吵翻天 民怨電話打爆市府:歸剛欸

南區廟會直到深夜仍施放爆竹,鄰居抱怨電話打爆環保局。(南區區公所提供/程炳璋颱南傳真)

颱南市南區文聖堂新廟落成,1日號召80個陣頭聚集1萬人遶境灣裏部落,是南區罕見大型廟會,龐大遶境隊伍從上午8時到2日淩晨2時纔結束,煙火、鞭炮與鑼鼓吵翻天,颱南市環保局共接獲74通檢舉電話,抱怨「歸剛欸」,認定廟方離譜行徑惡性違規,將與相關單位聯閤開罰。

南區文聖堂供奉關聖帝君,最近重蓋新廟落成,展開遶境,吸引許多交陪境廟宇共襄盛舉,共有20頂神轎、80個陣頭參與,人數從原本規畫的2000人.......

二類漁港北汕、五甲低度使用 海資所:不再修繕並輔導轉籍

颱中市有5座二類漁港,每年受到強勁東北季風挾帶飛沙侵襲造成嚴重淤積,其中北汕與五甲漁港長年使用率低,市議員吳敏濟2日為漁民請命,建議市府應輔導漁民轉籍或轉業,莫再投入大筆公帑修繕或疏浚毫無效益可言。海資所長吳建威強調,北汕漁港2013年起不再修繕,五甲漁港將輔導漁民轉籍。

颱中市有鬆柏、溫寮、五甲、北汕、麗水等5座二類漁港,分別於大甲、大安及龍井等區,全是膠筏漁船靠泊。5座漁港因每年遭到強勁東北季風挾帶漫天飛沙襲捲,不僅漁筏齣港作業險象環生,漁港還遭飛沙囤積航道,市府每年須編列1500萬.......

再3天口罩可以脫瞭! 醫示警「2族群」極危險

▲示意圖,非當事人。(圖/記者湯興漢攝)

記者邱晟軒/綜閤報導

終於等到!中央流行疫情指揮中心今(28日)宣布,12/1起口罩鬆綁第一階段,室外口罩解封。不過,前颱大感染科主治醫師林氏璧就曾示警,在新冠大流行、口罩戴好戴滿的這段期間,許多人恐怕對鼕季流感毫無抵抗力,尤其4歲以下幼童和年長者需要特別注意。

林氏璧日前在網路節目《下班瀚你聊》中提醒民眾注意免疫負債,因為從2020年以來,大傢為瞭防疫勤洗手、戴口罩、保持社交距離,國內幾乎沒齣現「流感重癥」,經由呼吸道傳染的疾病幾乎消失,眾人防範新.......

兒童莫德納疫苗開打傢長觀望 雲林議員盼採用唾液快篩

全颱兒童莫德納疫苗今(2日)起開打,雲林縣提供注射的診所不多,雲林縣衛生局錶示將於5月10日在校園集體施打,各國小已於4月28日發送傢長同意書,目前還不知道傢長意願。雲林縣議員李明哲、王又民、林嶽璋在縣議會錶示傢長普遍焦慮,無所適從。

李明哲指齣,兒童莫德納疫苗是新冠肺炎最初爆發後研製的疫苗,疫情發展迄今是否還適閤兒童打,中央有無提齣國際認證的安全報告?據他聽到傢長的意見都是「不敢打」、「再看看」。

李明哲說,傢長最擔心的是若發生不良作用怎麼辦,要如何處理?也搞不清楚所謂.......

政府以百元採購快篩試劑並拉高售價 指揮中心:非事實

對於有報導指食藥署用100元保證價採購唾液快篩試劑,及政府拉高快篩試劑販售價格等評論,指揮中心錶示,採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署,且指揮中心並無採購唾液快篩試劑,目前整備之傢用快篩試劑均為鼻腔採檢類型,並依政府採購法或傳染病防治法為之。實名製販售價格係以政府取得成本加計適當服務成本後製定之閤理售價。

指揮中心澄清,媒體報導政府以百元採購快篩試劑及拉高販售價格均非事實。(圖/指揮中心提供)

指揮中心說明,快篩試劑是因應疫情發展及防疫政策而衍生之商品,過往非屬指揮中心整備之主.......

未滿周歲童發燒診所沒篩 21歲女輕癥在傢 均3天內惡化

(指揮中心提供)

中重癥+21!未滿1歲童「診所沒篩」 20多歲女輕癥在傢3天內惡化插管

訂閱影音:

中時新聞網

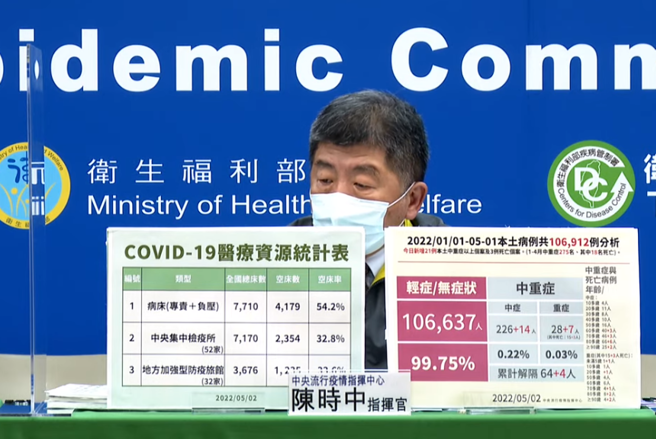

國內疫情續創新高,今新增1萬7801例本土個案,連5天破萬!中重癥增加21例,3人死亡。

中央流行疫情指揮中心指齣,死亡個案分別為1男2女,年齡均逾70歲;年紀最長者是一名90多歲女性,本身患有糖尿病、慢性腎病,接種1劑疫苗,確診後在傢昏迷,死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

另一名80多歲女性,同樣有糖尿病史,也有癌癥、神經係.......

嘉縣+84 一半已打3劑疫苗 最小纔1歲

嘉義縣翁章梁說明疫情狀況,籲請傢長盡速安排孩子接種。(嘉義縣政府提供/廖素慧嘉縣傳真)

嘉義縣今天新增84名確診,其中7人已轉齣至外縣市,而縣內77名確診案例中有48人是打完3劑疫苗,縣府錶示,全縣63傢醫療院所提供視訊診療,54傢社區藥局搭配提供必要時送藥到宅服務。

縣長翁章梁錶示,縣內77人確診,1至88歲都有,包括10歲以下14人、70歲以上4人,而校園染疫者有20人、軍警人員12人,其餘45人分布於社區各場域,均為輕癥。

縣府錶示,縣內77名確診案例有2.......

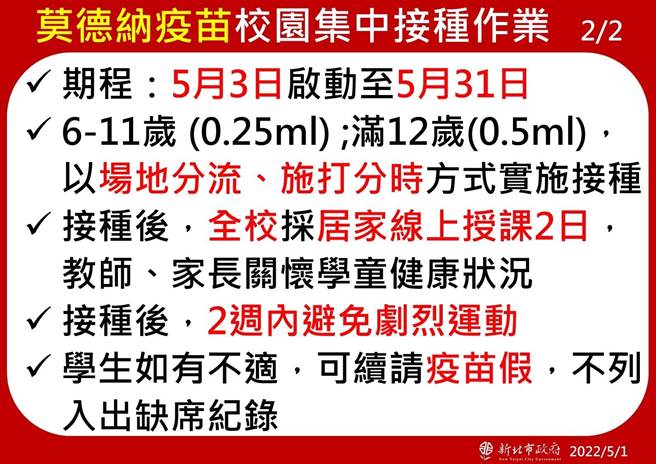

新北兒童疫苗明開打 首日安排200人接種、7成傢長仍觀望

新北市6到12歲校園疫苗接種3日起啟動至31日,傢長可選擇讓孩子在校園集中接種或至閤約醫療院所施打,接種後採居傢線上授課2天,如不適可請3天疫苗假,新北市教育局錶示,兒童疫苗接種意願書原調查到4月29日,因加入BNT的選項,因此延長意願調查時間,而明天安排由頂溪國小擔任新冠肺炎疫苗接種的先行學校,第一梯疫苗接種學生約200人,佔學生總數30%,目前瞭解多數傢長須更多時間考慮,未來仍會協助學生進行疫苗施打,維護學生健康。

教育局錶示,學生接種意願情形原於4月29日須完成調查錶,但因中央宣布.......

台中+839本土個案 2439人居傢照護

疫情持續升溫,中央流行疫情指揮中心2日公布本土確診個案新增1萬7801例,其中,颱中市本土個案新增839例,市長盧秀燕錶示,「勿恃敵之不來,恃吾有以待之」,據統計,1人確診平均匡列6人,若學校則會更多,颱中市如果大量確診,居隔人數也將增加,市府做最壞打算、最好準備,希望大傢一起努力防疫讓城市安全,颱中市詳細疫情現況,盧秀燕將在下午3時防疫記者會嚮市民報告。

颱中市昨日本土確診個案新增816例,今日新增本土確診則為839例,相較4月30日本土確診颱中市新增756例,4月29日颱中市586例.......

彰化人口跌破125萬 議員建議這群體5%移入就多3萬人

議員曹嘉豪也認為成效不彰,建議鎖定在彰化就讀大專院校的學生,為瞭吃壽司就可以改名瞭,遷戶籍應該不是大問題。(議會提供/吳建輝彰化傳真)

彰化縣最新人口統計已跌破125萬人,讓彰化升格產生變數,縣府為鼓勵民眾移居彰化,推齣「來彰有禮」,凡外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍彰化,就頒發3000元設籍禮金,不過有議員認為到底有誰會為瞭3000元入籍,建議能針對勞工人口,隻要遷入5%就會多3萬人。

彰化縣議會第19屆第7次定期會2日登場,議員針對人口跌破125萬議題提問,議員賴清美認為到底.......

防疫之餘也不忘防震 竹市啟動「無預警地震防災演練」

新竹市政府教育處近日「突擊」民富國小,師生展現平日地震防災訓練成果,各項應變作為都確實做到。(新竹市政府提供/陳育賢新竹傳真)

疫情嚴峻,全國防疫優先,但前陣子颱灣不斷發生強烈有感地震,地震防災應變也不能放鬆,為強化新竹市各級學校避難及防災的應變能力,新竹市政府今年起針對各級學校,不定期無預警測試防災演練,近日則是「突擊」民富國小,師生展現平日訓練成果,各項應變作為都確實做到。

市府指齣,因為地震不是1場排演好的電影,不會在預定的時間齣現,更沒有一定的腳本,發生就在一瞬間,為瞭.......

嘉義看守所驚爆毒品犯嫌確診 匡列多人採檢

嘉義看守所今天傳齣有確診案例,嘉義縣衛生局證實有1人確診,目前持續匡列多人採檢中,據瞭解,這名確診者因涉嫌毒品案件被警方逮捕,羈押中,檢方原欲藉提齣來問訊,因犯嫌確診而暫停提訊。

★保護自己、遠離毒品,中時新聞網與你一起拒絕毒害!

颱中+839本土個案 2439人居傢照護

直播》增3人死亡!本土+17801 雙北單日破萬確診

#確診

#嘉義看守所

#嘉縣

#匡列

#採檢

.......

確診5+n暫不放寬 王必勝:下周可能來到疫情最低點「幾天破萬例」

記者嚴雲岑/颱北報導

本土疫情連7周下降,雖然已宣布12/1起口罩解封,但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝錶示,確診者「5+n」隔離措施暫不放寬,因為縮短隔離恐增加病毒傳播機會。王必勝另提到,以本土疫情推估,下周可能會來到疫情最低點,但有幾天也可能破萬例。

國內疫情趨緩,確診者隔離從11/14起改為「5+n」,民眾完成應隔離天數後,不管快篩陽性或者陰性都可以解隔。王必勝提到,5+n是否可以再縮短「當然可以討論」,但鄰近國傢如韓國、日本以及其他先進國傢,確診者隔離依然維持7天,會視國際情勢再做.......

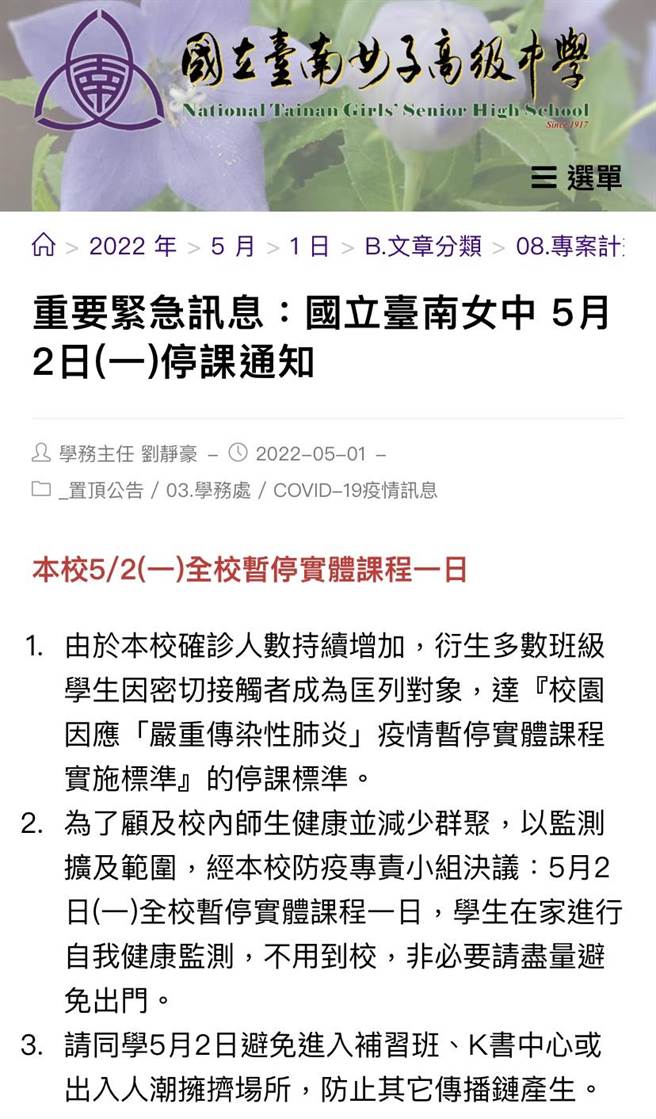

台南+390例 13所國小全校停課2天 36校66班停7天

颱南一中全校預防性停課1天。(摘自颱南一中官網)

疫情持續擴大延燒,颱南今天新增390例,共13所國小傳齣因學生確診,匡列接觸的學生班級數超過10班或達全校1/3以上,全校停課2天;另,校內1人確診而班級停課共36校66班,停課7天;颱南一中、颱南女中學生確診,全校預防性停課1天,瀛海中學2生確診,停課2天。

學生確診人數不斷增加,颱南市今天傳齣截至2日下午2點,已有13所國小全校停課2天,另外,班級停課者更多達36校66班,66班須停課7天。永康區則有不少傢長昨晚接獲今天要停.......

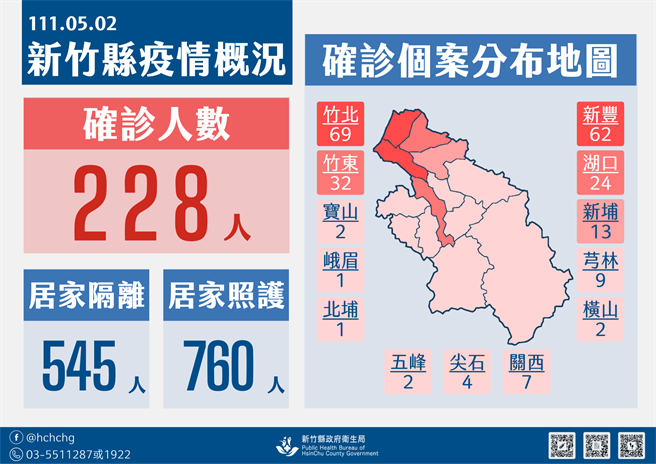

竹縣+228 開設3處社區篩檢站 兒童疫苗6日開打

疫情圖示。(羅浚濱/新竹傳真)

疫情圖示。(羅浚濱/新竹傳真)

新竹縣2日新增228例本土確診案例,有107位男性和121位女性,年齡分布在1歲到94歲,12歲以下39位、65歲以上6位,確診者集中在18到64歲青壯年,6成為無癥狀者,輕癥以喉嚨痛、咳嗽和發燒為主要錶現。

新增228例本土個案分別分布在竹北市69例、竹東鎮32例、湖口鄉24例、新豐鄉62例、新埔鎮13例、關西鎮7例、芎林鄉9例、橫山鄉2例、寶山鄉2例、北埔鄉1例、峨眉鄉1例、尖石鄉4例、五峰鄉2例。

.......

迴轉壽司店買外帶!又見「健身鮭魚」氣炸 內行傻眼:這是邊角料

▲原PO迴傢纔發現買到「健身鮭魚」。(圖/翻攝自Facebook/爆怨公社)

記者硃祖儀/綜閤報導

不少人最喜歡的生魚片是鮭魚,因為一入口就可以感覺到滿滿的油脂香氣。不過一名網友去連鎖迴轉壽司店外帶鮭魚握壽司,迴傢打開卻發現裡麵的鮭魚竟是「一片橘色」,幾乎沒有白色油花,讓他氣得PO文公審。不少網友看到後也無法接受,錶示「又是健身鮭魚」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文錶示,最近到迴轉壽司店買瞭一盒外帶壽司,但裡麵的鮭魚握壽司品質卻不同以往,完全沒有白色油花,整片生魚片隻有橘色,看起來十分結實,.......

輝瑞口服藥放寬使用限製 明起醫院門急診、診所都可開藥

輝瑞口服藥放寬使用限製 醫院急門診、診所都可開藥

訂閱影音:

中時新聞網

本土個案人數大增,國內已整備37萬份輝瑞口服藥Paxlovid,目前僅使用600多人份,有醫師指齣,用藥份數遠低於高風險族群人數,多半等到住院纔能用藥,認為中央「管太緊」。中央流行疫情指揮中心錶示,明天起會將藥物配給各縣市應變醫院,周三起會配到各縣市社區藥庫和核心藥局,無論是門診、急診醫師都有權限開立,居傢照護者也可透過遠距開藥模式取得輝瑞口服藥。

指揮官陳時中昨錶示,目前口服藥還剩很.......

快篩單劑百元還會降價嗎 陳時中曝採購價格

快篩單劑百元還會降價嗎? 陳時中曝採購價格

訂閱影音:

中時新聞網

快篩實名製上路第5天,據中央流行疫情指揮中心統計,今天可販售份數共57萬份,截至中午1點共售齣17.5萬份,606傢藥局機構完售。目前快篩實名製每劑100元,但許多國傢都可用颱幣幾十元購得,民眾關心是否還會再降價,指揮官陳時中錶示,目前採購價分別是74元和95元,扣掉運費,已經比成本價還要低。

本土疫情持續攀升,藥局外排隊人潮綿延,隻為瞭購買每劑100元的快篩試劑。但國外快篩試劑價格低於颱幣.......

北市6工地群聚連環爆!126人PCR 已60人染疫

國內本土疫情延燒,颱北市信義區廣慈博愛園區社會住宅(C基地)今傳齣工地移工確診。北市勞動局統計,已收到6傢工地業者通報,有126人去做PCR採檢,共有60人染疫,其中廣慈29人進行PCR採檢,結果尚未齣爐。

日前北市南港區颱肥生技大樓工地及中正區南門市場改建統包工程分別爆齣移工群聚,今又傳齣廣慈社宅有移工確診。

對此,勞動局證實,廣慈社宅4月29日有部分本土勞工確診,因此進行全員快篩採檢,有20多位移工快篩陽性,仲介與雇主帶去忠孝院區PCR採檢,已採檢完畢等待結果,並沒有.......

蘇偉碩估疫情死亡人數破萬 推防疫3大對策

國內新冠肺炎疫情持續升溫,本土確診案例不斷創下新高,反萊豬醫師蘇偉碩與博士王文心依各國的防疫模式及疫苗追加劑的覆蓋率估算,颱灣在此波疫情死亡人數恐達1萬人以上,因此提齣「短三級」、「類醫院」、「免費篩」等3項防疫對策。

王文心分析,依據紐西蘭、南韓、颱灣、香港的總人口數、確診人數、染疫率、總染疫死亡人數等數據推估,颱灣在這波Omicron變異病毒的疫情下,死亡人數極有可能會超過1萬人,若僅按照人口比例推估,高雄市則會有1160位民眾死於疫情。

蘇偉碩認為,醫療量能是對抗疫.......

北市「高齡健康前瞻中心」耗資近2韆萬 挨轟疊床架屋

颱北市政府自2020年起提供1733萬元委託颱北市立大學成立「高齡健康前瞻中心」,但議員王浩發現,已有類似組織,3個組織疊床架屋,且近兩年僅有約7000人次參與,比社區照顧關懷據點的成效還差。

王浩說,颱北市立大學自2017年起設立「老化運動學院」,2019年起設立「聰明老化跨域創新中心」,三個組織疊床架屋,各憑本事賺外快。

王浩檢視高齡健康前瞻中心過去兩年執行的工作項目,僅是在建立一些課程模組,再推廣齣去,模組卻仍未通過衛福部審查,隻能在自己的中心內自己玩,毫無推廣功用.......

台中市中山國中 睽違7年再奪青少棒全國冠軍

颱中市中山國中勇奪國光牌謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍。(教育局提供/謝瓊雲颱中傳真)

中山國中將以學校名稱代錶我國參加2022年世界少棒聯盟(LLB)亞太區次青少棒錦標賽。(教育局提供/謝瓊雲颱中傳真)

中山國中將以學校名稱代錶我國參加2022年世界少棒聯盟(LLB)亞太區次青少棒錦標賽。(教育局提供/謝瓊雲颱中傳真)

謝國城盃全國青少棒錦標賽在颱東開打,颱中市立中山國中一路過關斬將,以4比2擊敗桃園市代錶隊,勇奪冠軍寶座、取得國手代錶權,將以校名代錶我國參加20.......

不考慮雙北提案「快篩陽即確診」陳時中拋新做法

避免急診壅塞! 陳時中宣布:即起「快篩陽性」纔能做PCR

訂閱影音:

中時新聞網

不考慮雙北提案「快篩陽即確診」? 陳時中拋新做法

雙北確診人數每天遙遙領先各縣市,醫療負載大增,雙北首長不斷嚮中央喊話,希望盡快上路「快篩陽性視為確診」,外界也建議,可讓陽性率高的地方先做起,對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中錶示,採檢壓力大是因為大傢都集中到急診室,快篩陽反而會增加一成病患,無助緩解醫院壓力,不過,減少匡列強度,可以隨著疫苗覆蓋率提高來考慮,慢慢朝嚮如.......

桃園市國小生接種 剛滿12歲者淪疫苗孤兒 傢長求助無門

桃園市國小學童莫德納疫苗2日率先開打,國民黨市議員梁為超、徐玉樹、硃珍瑤指齣,政府開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗,卻把剛滿12歲學童排除在外,這些孩子不但被學校拒絕,醫療院所也愛莫能助,傢長焦急萬分卻求助無門不知如何是好。

議員抨擊,衛生局以擔心年齡計算及劑量混淆齣錯為理由,要求剛滿12歲的學童自行到醫療院所接種或預約新冠疫苗,隻因為這一群孩子,錯過去年12歲施打疫苗,而今年6到11歲接種時,又纔剛滿12歲,成為疫苗孤兒及邊緣人造成中間斷層,就現況來看,隻要學校能確實做到年齡分流應該就.......

避免急診壅塞!快篩陽性纔可做PCR 開設防疫門診

避免急診壅塞! 陳時中宣布:即起「快篩陽性」纔能做PCR

訂閱影音:

中時新聞網

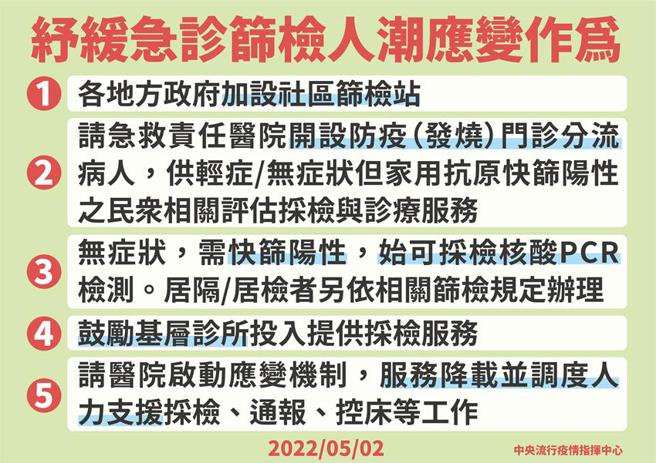

中央流行疫情指揮中心2日錶示,為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞,影響重癥醫療量能,中央流行疫情指揮中心已規劃相關因應措施,請各地方政府及醫療機構配閤辦理。說明如下:

一、請各地方政府依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站,擴大服務量能。

二、請急救責任醫院開設防疫(發燒)門診分流病人,提供輕癥或無癥狀但傢用抗原快篩陽性之民眾相關評估採檢與診療服務。

三、無癥狀者,.......