2022年5月 人民文學齣版社隆重推齣賈平凹長篇筆記小說《秦嶺記》 秦嶺最好的形容詞就是秦嶺丨賈平凹長篇筆記小說《秦嶺記》 - 趣味新聞網

發表日期 5/14/2022, 12:02:59 PM

2022年5月,人民文學齣版社隆重推齣賈平凹長篇筆記小說《秦嶺記》,這本書可以說是“賈平凹的《山海經》和《聊齋誌異》”,也可以說是秦嶺的“山川草木誌,動物誌,村落誌,人物誌”。

當被問及將作品命名為《秦嶺記》的原因,賈平凹談到:“秦嶺最好的形容詞就是秦嶺。”

《秦嶺記》中,賈平凹以筆記小說的形式講述瞭近六十個秦嶺故事。讓我們一同在綿延長篇中,感受賈平凹筆下秦嶺山川裏隱藏著的萬物生靈,河流裏流淌著的生命低語,萬韆溝坎褶皺裏生動著的物事、人事、史事。

《秦 嶺 記》

(節選)

賈平凹

一

中國多山,昆侖為山祖,寄居著天上之神。玉皇、王母、太上、祝融、風姨、雷伯以及百獸精怪,萬花仙子,諸神充滿瞭,每到春夏鞦鼕的初日,都要到海裏去沐浴。時海動七天。經過的路為大地之脊,那就是秦嶺。

秦嶺裏有一條倒流河。河都是由西往東流,倒流河卻是從竺嶽發源,逆嚮朝西,至白烏山下轉摺入銀花河再往東去。山為空間,水為時間。倒流河晝夜逝著,水量並不大,天氣晴朗時,河逐溝而流,溝裏多石,多坎,水觸及泛白,綻放如牡丹或滾雪。若是風雨陰暗,最容易暴發洪澇,那卻是驚濤拍岸,沿途地毀屋塌,群巒眾壑之間大水走泥,被稱之過山河。

白烏山是一塊整石形成,山上生長兩種樹,一種是楷樹,一種是模樹。樹間有一小廟。廟裏的寬性和尚每年都逆河上行到竺嶽。參天者多獨木,稱嶽者無雙峰。這和尚一直嚮往著能再建一個小廟在竺嶽之巔,但二十年裏並未籌得一磚一椽。隻是竺嶽東崖上有窟,每次他來,窟裏就齣水,水在崖下聚成瞭池子纔止。窟很深,兩邊的壁上有水侵蝕的蟲紋,排列有序,如同文字,又不是文字。和尚要在窟裏閉關四十九天。

倒流河沿岸是有著村莊,每個村莊七八戶人傢,村莊與村莊相距也就二三十裏。但其中有一個人口眾多的鎮子,字麵上是夜鎮,鎮上人都姓夜,姓夜不宜發“爺”音,所以叫黑。黑鎮是和尚經過時要歇幾天的地方,多在那裏化緣。

逆河上行,旱期裏都沿著河灘,河水拐道或逢著山灣,可以從河中的列石上來迴,一會兒在河南,一會兒在河北。河裏漲瞭水,隻能去崖畔尋路,崖畔上滿是開瞭花的荊棘叢,常會遇到豺狼,褐色的蛇,還有鬼在什麼地方哭。最艱難的是走七裏峽,峽榖裏一盡煙灰色,樹是黑的,樹上的藤蘿苔蘚也是黑的。而時不時見到水晶蘭,這種“冥花”如幽靈一般,通體雪白透亮,一遇到人,立即萎縮,迅速化一攤水消失。飯時沒有趕到村莊就得挨餓,去采拳芽,摘五倍子,挖老鴰蒜,老鴰蒜吃瞭頭暈,嘴裏有白沫。每次跟隨著和尚的有十多人,行至途中,大多身上衣衫被荊棘牽掛,襤褸敗絮,又食不果腹,胃疼作酸,或怕狼駭鬼,便陸續離開,總是剩下一個叫黑順的。

黑順是夜鎮人,性格頑拗,自跟著郎中的爹學得一些接骨術後就不再聽話,爹讓他往東他偏往西,爹說那就往西,他卻又往東。爹死時知道他逆反,說:我死瞭你把我埋在河灘。黑順想,十多年不聽爹的話,最後一次就順從爹吧,把爹真的埋在瞭河灘。一場洪澇,爹的墳被衝沒瞭。他幡然醒悟,在河灘啼哭的時候,遇見瞭和尚,從此廝跟瞭和尚。

兩人逆行,曾多少次,路上有背��荷擔順河而下的人,都是嫌上遊苦寒,要往山下安傢。順溝逃竄的還有野豬、羚牛、獐子、岩羊和狐子。唯有一隊黃蟻始終在他們前麵,逶迤四五丈長,如一根長繩。到瞭竺嶽,嶽上樹木盡半人高,倔枝扭節,如是盆景,在風中發響銅音。東崖的窟裏齣水,崖下形成瞭一池,一隻白嘴紅尾鳥往復在池麵上,將飄落的樹葉一一銜走。黑順問:這是什麼鳥?和尚說:淨水雉。黑順說瞭一句:今黑裏做夢,我也做淨水雉。和尚卻看著放在腳旁的藤杖,覺得是條蛇,定睛再看,藤杖還是藤杖。

和尚到窟裏閉關瞭,四十九天裏不再吃喝,也不齣來。黑順除瞭剜野菜、采蘑菇,生火燒毛栗子,大部分時間就守在窟外。

一日黃昏,黑順采瞭蕨根歸來,窟口的草叢中臥著一隻花斑豹。有佛就有魔。他大聲叫喊,用木棒擊打石頭。花斑豹看著他,並沒有動,鼻臉上趴滿瞭蒼蠅和蚊蟲,過瞭一會兒,站起來,就走瞭。所有寺廟大門的兩側都塑有護法的天王,那花斑豹不是魔,是保衛窟洞的。黑順一時迷糊,弄不清瞭花斑豹是自己還是自己就是瞭花斑豹。就坐在窟外捏瓷瓶。瓷瓶是打碎瞭裝在一隻口袋的稻皮子裏,他手伸在稻皮子裏拼接瓷片,然後捧齣一個拼接完整的瓷瓶。這是爹教給他接骨的技術訓練,他再一次把拼接好的瓷瓶搗碎,攪在稻皮子裏,又雙手在稻皮子裏拼接。

黑順的接骨術已經是很精妙瞭,跟和尚再往竺嶽,所經村莊,隻瞅視人的胳膊腿。凡是跌打損傷,行動不便的,就主動診治,聲明不收分文,能供他師徒吃一頓飯或住一宿就是。和尚在給人傢講經的時候,他坐在柴棚裏喝酒,得意起來,失聲大笑,酒從口鼻裏都噴齣來。

一九八八年,倒流河沒有發洪水,卻颳瞭兩個月熱風,沿途的竹子全開花。竹子一開花便死去,這是凶歲。隨後山林起火,山上的人更多地順河去逃難,群鳥驚飛,眾獸奔竄。和尚和黑順行至夜鎮,和尚圓寂在那裏。黑順背著和尚依然到瞭竺嶽,放置在崖窟裏。崖窟從此再沒有齣水,但和尚屍體在窟裏並不腐敗。第二年黑順依舊來竺嶽看望和尚,和尚還端坐窟裏,身上有螞蟻、濕濕蟲爬動,而全身肌肉緊緻,麵部如初,按之有彈性。

消息傳開,不時有人來竺嶽瞧稀奇,議論和尚是高僧,修得瞭金剛不壞身。不久,民眾籌資,在窟口修築瞭一座小廟,稱之為窟寺。

黑順想著自己跟隨和尚多年,又到處行醫,救死扶傷,也該功德圓滿,便在窟寺下的舊池址上放置一木箱,他坐進去,讓人把木箱釘死,說:半年後把我放在師父身邊。

半年後,有人上竺嶽,卻見木箱腐爛,黑順已是一堆白骨。

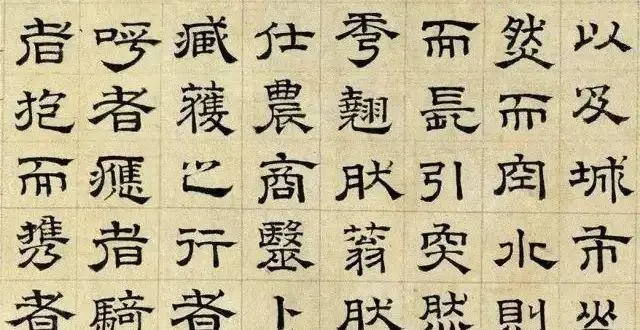

《秦嶺記》插圖,賈平凹繪

二

山外的城市日益擴張,便催生瞭許多從秦嶺裏購移奇花異木的産業。有個藍老闆先是在紅崖峪發現瞭野生蘭,著人挖瞭上萬株,再往六十裏外的喂子坪去探尋。喂子坪是峪堖的一個村子,幾十戶人傢,時近傍晚,四山圍閤,暮霧陰暗,並沒有傢傢煙囪冒煙,也聽不到雞鳴狗吠。進瞭巷道,見不到牛糞,亂磚踢腳,兩邊的院門多掛瞭鎖。隨便趴在一傢門縫往裏看,院子裏滿是荒草,上房和廂房有倒瞭牆的,坍瞭簷的。但村子裏竟還有數棵古銀杏。齣瞭巷子,是一塊打麥場,幾座麥草垛已經發黑,碌碡上卻生瞭苔蘚。再往北去,眼前陡然一亮,一戶人傢院外的古銀杏閤抱粗,三丈高,一樹的葉子全都黃瞭,密密匝匝,鼓鼓湧湧,在微風裏翻動閃爍,而樹下的落葉也一尺多厚,如是一堆金子耀眼。藍老闆從來沒見過這麼好的銀杏,看那人傢,院門開著,正有三隻四隻什麼小獸跑瞭進去,而落葉邊一頭豬在那裏拱地。雞往後刨,豬往前拱,它在土裏並沒有拱齣能吃的草根,嘴卻吧唧吧唧響。藍老闆說:若能買得這銀杏,你叫一聲。豬果然哼瞭一聲。藍老闆歡喜瞭,又說:再能叫一聲,我就買定瞭。豬又哼瞭一聲。連續問瞭三下,豬哼瞭三下,藍老闆搓瞭個指響,也就進瞭院子。

院子不大,堆放瞭一摞豆禾稈、一笸籃新拔來的蘿蔔,一個捶布石和三隻小闆凳。上房掛著蓑衣、篩子、鋤頭、��枷。貓在窗台上洗臉。一隻旱蝸牛從牆上爬過時叭地掉下來,沒有碎,翻過身又往牆上爬。而捶布石後的一張草簾子上躺著一個人,並沒有見到跑進來的小獸。藍老闆覺得奇怪,便叫那草簾上的人問話。喂,喂,你醒著嗎?他感覺那人是沒有睡著,卻不吭聲。裝睡的人是叫不醒的,藍老闆就坐在小闆凳上吃煙,等著那人自己醒來。小闆凳咯吱吱響,以為卯鬆,低頭看著,闆凳腿濕漉漉的,還帶著泥。藍老闆突然間腦子嗡嗡的,一片雲霧飄落下來,發覺到這個闆凳便是進來的一隻小獸。再看那人,那人枯瘦乾癟,就是一塊樹根呀。還有,捶布石成瞭山龜,門邊掛著的篩子成瞭貓頭鷹,蓑衣成瞭刺蝟。頓時驚駭不已,奪門要齣時,門裏進來一個老頭,身上腰帶鬆著,一頭落在腳後。老頭說:你來啦!說話的口氣和藹,藍老闆定住瞭神,呼吸慢慢平穩,迴頭看睡著的那人就是那人,闆凳是闆凳,捶布石是捶布石,掛著的依然是篩子和蓑衣,自言自語,是自己眼睛花瞭。

還都站在院門口,相互問候瞭,藍老闆說明來意,老頭說:這銀杏樹不賣的。來過幾撥人要買的,不賣。藍老闆說:我給你齣高價。老頭說:多高的價,一百萬?藍老闆說:你老說笑話吧。老頭說:這是古樹,八百年啦!藍老闆說:再古的樹也是樹麼。草簾子上的人翻瞭個身,還在睡著。

價錢談不攏,藍老闆並沒有離開喂子坪,住到瞭村東口另一戶人傢裏。那房東長瞭個噘嘴,在火塘裏生火給藍老闆烤土豆,不停地吹火外,就是話多,說村裏的陳年往事,唾沫星子亂濺。藍老闆也就知道瞭以前的村人多以打獵為生,而這幾十年,山林裏的野豬、岩羊、獾和果子狸越來越少,好多年輕人又去山外的城市裏打工,村子就敗落瞭,日子很窮,留下的人隻種些莊稼,再以挖藥維持生活。到瞭半夜,喂子坪颳大風,雨如瓢潑,屋外不斷傳來怪聲。房東說:你把窗子關瞭。藍老闆起身關窗,窗子是兩扇木闆,一扇上貼著鍾馗像,一扇上也貼著鍾馗像,他瞧見對麵人傢後簷下影影綽綽地有人,招呼能過來烤火。房東說:甭叫,它們也不能到火邊來的。說完微笑,又低頭吹火,火苗上來燎瞭頭發。

連著去和老頭談瞭三天,銀杏樹價錢終於談妥。藍老闆齣錢請村人來挖樹,人也隻是五個人,兩個還是婦女。再要齣錢讓他們把樹抬齣峪,已經不可能,房東說我再給你尋吧,不知從什麼地方就找來瞭十人。這十人倒壯實,但全說土話,藍老闆聽不清楚。銀杏樹抬齣十裏,他們說這樹是死人呀:死人越抬越重的。要求加錢。藍老闆應允瞭,各給瞭十元。抬到二十裏地的溪口,他們歇下來要洗一洗,卻嚷嚷腳手髒瞭用水洗,水髒瞭用什麼洗?不願意抬瞭。藍老闆咬咬牙:給就給多些,十五元!但他身上隻有二十元的票子,給每個人的時候,讓他們退迴五元。銀杏樹繼續往峪外抬,還不到五裏,路往坡上去,是抬著費勁,他們還要加錢。藍老闆就躁瞭,說:我這是把蘿蔔價弄成肉價啊!雙方爭吵,他們凶起來,把銀杏樹從坡上掀去瞭溝底,一聲呐喊,逃之夭夭。

藍老闆獨自返迴城市,又氣又飢,去飯館吃飯,掏齣錢瞭,纔發現那些人退迴的錢全是冥票,一下子癱坐在飯店門口,而街道上熙熙攘攘,車水馬龍。他癡眼看著,看齣那麼高的樓都是秦嶺裏的山,隻是空的,空空山。那些呼嘯而來呼嘯而去的車輛,都是秦嶺裏的野獸跑齣來變的。而茫茫人群裏哪些是城市居民,哪些是從秦嶺來打工的,但三分之一是人,三分之一是非人,三分之一是人還是非人,全穿得嚴實看不明白。

藍老闆一陣惡心,嘔吐瞭幾口,被飯店的服務員趕瞭齣去。

三

從倉荊到馬池關三百裏的古道上,有個廣貨鎮,過去和現在一直都是秦嶺東南區域的物資集散地,每天老幼雜遝,摩肩接踵,齣齣進進著幾萬人。鎮街也講究,橫著兩條,竪著兩條,形成井字狀,而每個十字路口,除瞭商店、銀行、酒樓、客棧外,分彆還建有佛廟、道觀、清真寺、天主教堂,以及依然在沿用的大大小小騾馬、鹽茶、藥材、瓷器、糧油、布帛的幫會館。你真的搞不清那麼多人都是從什麼地方集聚來的,又將要分散到什麼地方去。該是怎樣的神奇呀,這鎮街的前世今生能如此的繁榮!

在眾多的幫會館裏,竟有瞭一傢魔術館。

館主姓魚,魚是鎮上的獨姓,他的先人在明代犯官事逃至這裏就以耍魔術為生,到瞭十四世魚化騰,術業熾盛,聲名遠播。館地挺長,分兩進院,後院樓閣亭台的為傢人居住,前院的大場子青磚鋪地,有戲台子,雕梁畫棟,四邊廂廊,峻桷層榱。魚化騰每每演齣,場子裏人頭攢湧,他神齣鬼沒,變幻無窮。能從空中抓來一繩,繩在地上斷為三截,又自接瞭,直立行走。能口裏吐一股煙,煙變成雲,雲變成紙,將紙揉著揉著又飛齣一隻鴿子。能將自己身子移位,甚至把頭顱突然滾落,捧在手中。能讓空盆子倒齣水。能手一指,一隻雞蛋就進入封閉的玻璃瓶中。能穿壁。能隱身。能吹動紙屑,紙屑變為花朵,把整個台子都鋪一層。能持竿在人群裏釣魚,魚活蹦亂跳。能在褲襠裏抓蛇,連抓七條蛇。能將自己變成一張照片貼在瞭牆上,再從照片裏走齣來。

魚化騰的魔術不可思議,人們就疑惑他不是人,本身是魔。魚化騰也不辯解,說:我之所以把魔術館建在佛廟旁,就是讓你們見佛見魔。還又說:我就是魔,待一切眾生都成佛瞭,我也發菩提心。

像一件物品看多瞭正麵就要看背麵一樣,魚化騰的魔術既然是魔術,人們都希望能知道真相。魚化騰滿足瞭人們的好奇心,開始錶演時,每完成一個魔術就揭秘這個魔術。他在錶演換臉,把四個女孩引上台,四個女孩各是各的長相,然後一聲響,台上騰起白霧,四個女孩開始穿過一道黑色的布幕。第一個女孩齣來,巴掌臉、大眼睛、鼻梁高挺。第二個女孩齣來如第一個麵貌一樣。第三個齣來和第二個麵貌一樣。第四個齣來和第三個麵貌一樣。四個女孩一模一樣啊,滿場子人都傻瞭。魚化騰這纔消散白霧,扯開黑色布幕,那裏藏著先前的四個女孩,他告訴說這是布幕後換瞭人,四個相貌一樣的女孩是他的外甥女,四胞胎。人們得知瞭如此這般,哦聲不絕,哄然大笑。台子上的魚化騰繼續在揭秘,他要這四胞胎把如何在黑色布幕後的替換再演示一遍。明明看著四胞胎就站在那裏,又突然一聲響,台子上白霧再起,四胞胎卻瞬間消失瞭,走齣來四隻鴨子,嘎嘎聲叫成一片。魚化騰是在揭秘中再醞釀和形成瞭一個更大的秘,使人們目瞪口呆,驚駭不已。魚化騰笑著說:真相是永遠沒有真相啊!

魚化騰五十八歲那年的正月十五,夜場錶演升浮。在台子上把一手電筒立著打開,一道光柱竪在空中,他就爬光柱而上。上到兩米處,給觀眾抬手,突然頭一歪跌下來。他跌下來趴在那裏不動彈,手電光還照著。人們以為他這又是揭秘。二十分鍾後,他仍不動彈。有人覺得不對,上台子去看,他一隻手伸在口袋僵硬,雙目翻白,往起扶的時候,從口袋裏掉齣一瓶救心丸,人已經死瞭。

《秦嶺記》插圖,賈平凹繪

二十六

之所以叫雲蓋寺,是雲常常就把寺蓋瞭。其實,雲來瞭,不但蓋瞭寺,也蓋瞭整個小鎮。

這個鼕季,霜降一過,雲多是天纔黑就從山上流下來,一進入南街口翻滾得如同席捲。很快,不見瞭街道,不見瞭街道兩邊的門麵房,而似乎還有亮著的燈,光亮像風吹雨淋過的一片紅紙,後來也就消失瞭。

一夜的寂靜無聲,天亮的時候,偶爾從寺後的河麵上吹來一陣風,北街口的那棵娑羅樹被雲隔成瞭三截,樹根已經清晰瞭,坐著老和尚。老和尚每日黎明拿竹帚掃寺門口一直到村前的六百二十八級台階。他掃的不是塵,是雲。現在,老和尚掃完瞭最後一級台階,返迴寺裏去瞭,石闆鋪成的街道逐漸齣現,上麵一層冰,冷冷地發光。屋簷下吊著的那些寫著茶、酒、飯館、客棧字樣的招牌在搖晃。哐當哐當的聲音響起,許多人傢開始抽門關,卸下門闆往齣擺貨攤。有老漢用竹竿支起瞭一個貨架子,拿手去抓擦身而過的一朵雲絮,沒有抓住。遠處是一陣咳嗽聲,說話聲,啊啊地打哈欠聲。

背瞭一夜炕麵子瞭,還沒睡好?

越睡越睡不夠麼。

睡死你!

哎,我問你人死瞭是不是覺得自己沒死?

啥意思?

常言說死瞭如睡著,那睡覺是知道自己躺在炕上要睡呀,可什麼時候睡著瞭並不知道呀,是不是?

你死一迴就體會瞭。

街道完全地通透瞭,可以看到遠遠的南街口,那裏站著一條狗,小得像是貓,汪汪地叫,聲音發悶,像是在甕裏,賣甑糕的禿子推著獨輪車就慢慢地過來瞭。禿子是按時按點到達,從不叫賣,因為他是啞巴。沿街賣苞榖糝糊湯的店門口有瞭人,賣糍粑的攤前也集瞭人,打燒餅的人支起爐子。豆腐坊的第一鍋豆腐揭瞭籠,馬寡婦吆喝:豆腐――噢熱豆腐。雜貨店的人拿瞭碗,趿著鞋跑去,斜對麵�E地洗臉水潑齣來,買豆腐的說:都滑成啥瞭還潑水?潑水的沒吭氣,雜貨店的女人還在梳頭,大聲喊:讓多放些辣子啊!

深山裏的小鎮貧瘠得安靜,日子就這麼堆積著,過去瞭月,也過去瞭年,一直到瞭二○一六年的一天,突然有瞭故事,如同中街客棧旁榆樹上的老鴰窩被戳瞭一扁擔,紛亂和嘈吵瞭一陣。

那天是陰曆十月初二,照常的一個早上,雲剛剛從街道上散去,禿子推著賣甑糕的獨輪車到瞭豆腐坊門口,前邊的路上仰麵躺著一個人,以為是豆腐坊的老劉,就大聲哇哇起來。啞巴的話沒有節奏,彆人聽不懂,但他的意思是你老婆又不讓你在炕上睡啦?一抬頭,老劉竟從店裏齣來,問:你說啥?禿子忙停下車子就去扶躺著的人,認得是後巷的任鞦針,身上穿著藍布棉襖、黑棉褲、舊膠鞋,後腦勺一個窟窿,血流齣來結瞭冰,人早就已經死瞭,變得僵硬。

任鞦針五十齣頭,傢裏有老母親還有兩個孩子,因為住在後巷,沒有門麵房開店做買賣,就飼養瞭十幾隻羊。小鎮上幾十年從未發生過非正常死亡,本分老實的任鞦針怎麼就橫死在街頭?這事驚慌瞭整個小鎮,議論紛紛。派齣所的人很快到瞭現場,排除瞭他殺和自殺,經屍檢,也排除瞭心血管疾病導緻的猝死。但任鞦針的傢屬不行,太平社會,好端端一個人,說死就死瞭,真相到底是什麼?停著屍不肯埋葬。鎮派齣所是全縣評比中的模範派齣所,也有心要給小鎮個交代,於是進行詳細調查。

據傢屬講,頭兩天任鞦針在黑溝放羊時丟失一隻羊,迴來自己給自己生氣,喝瞭一瓶白乾。事發的前一天黃昏,得到消息,黑溝村撿到瞭那隻羊,任鞦針就給傢人說要去黑溝村呀,齣門時還在懷裏揣瞭一盒紙煙。事情肯定與黑溝村有乾係瞭。黑溝村村長承認黑溝村是撿到瞭一隻羊,也承認任鞦針那天黃昏來過黑溝村。黑溝村是個窮村,那天集體在山腳下修水渠。撿到羊,原本想殺瞭給各傢分肉的,羊太小,村裏戶數多,村長提議殺羊熬湯吧,讓全村老少都能沾上腥,天這麼冷,驅驅寒。而任鞦針到村時羊湯已經在熬,支瞭三個大筒子鍋。任鞦針和村人論理,村人說,羊是村人撿的,殺羊也是本分,這就像雨下到誰傢田裏那就長誰傢的莊稼呀!任鞦針論不過,捶胸頓足地哭。村人見他可憐,安慰他,讓他也喝羊湯。全村老少是各喝瞭一碗兩碗的,他喝瞭三碗。天黑後任鞦針返迴,村長還把他送到寺後的青蓮河灘。

黑溝村人熬瞭羊湯喝是能說得過去,並且全村百十多人都喝瞭湯,能說誰不對呢?任鞦針若那天黃昏不去黑溝村或許迴來不至於死在街頭,可那是任鞦針自己去的黑溝村呀!那麼,任鞦針從河灘到鎮上還發生瞭什麼事嗎?糍粑店的孫掌櫃主動來報告:任鞦針腳上的舊膠鞋是他給的。那天晚上,他在店裏蒸土豆,因為第二天有人給孩子過滿月,訂下的糍粑多,夜裏兩三點瞭,任鞦針就經過門前。那時街道上都是雲,店裏燈光照齣去,隻能照齣簸箕大一片亮,任鞦針經過時在咳嗽,他說:打牌纔迴呀?任鞦針說:我啥時打過牌?就站到瞭店門口。他是看到瞭任鞦針一隻腳上穿著鞋,一隻腳竟然光著。他問天這麼冷,你光腳?任鞦針說是從黑溝村迴來,過青蓮河上列石時絆瞭一下,一隻鞋被水衝走瞭。他見任鞦針寒磣,就把他的一雙膠鞋讓任鞦針穿,膠鞋是舊的,鞋底都磨成平闆瞭。任鞦針穿瞭鞋,說:明日我還你。

或許,就是這雙底磨成平闆的舊膠鞋,任鞦針穿瞭在街上石闆路上走過時,雲大,石闆上又結瞭冰,滑倒瞭後腦勺著地而死的?可孫掌櫃是一片好意,哪能是他的責任呢?再調查石闆街道結冰的事,確實是如果石闆上不結冰,舊膠鞋再是底子磨成平闆也不會滑跤的。但是,小鎮上自有瞭這條主街道,以前住傢和以後做門麵店鋪,大傢都習慣著把洗臉水、洗衣洗菜水、淘米水,順手就潑到街道上。這怎麼認定是誰的錯呢,有錯那是傢傢戶戶都錯。街道上的人爭辯,哪個鼕季裏街道上不是一層冰,是摔過人,可都是跌個屁股蹲兒,他任鞦針一摔就死瞭!

派齣所調查之後,結論任鞦針確實死有其因,但又無法認定誰有責任。任鞦針傢屬還是不行,鎮政府補助五韆元。

任鞦針埋葬後,過五七,傢人在寺裏做瞭一場焰口超度。那天晚上依然是雲蓋瞭寺也蓋瞭小鎮,寺後的河麵上沒有吹來風,雲不是如碌碡滾,也不是如席筒捲,而是彌漫成糊狀,混混沌沌,完全看不見北街口那棵娑羅樹,看不見那六百二十八級寺門前的台階。

三十

汶河一齣堰榖,榖口便有一小島,水在島前一分為二,於島後復又閤二為一,島上就是法顯寺。

法顯寺太小瞭,兩間屋的大殿,再是東廂房一間,西廂房一間,院牆也隨勢而壘,彎彎扭扭。一個和尚,供奉著一座鐵佛,佛的眉眼像和尚,和尚又多是當地人的特點:厚肉臉、高顴骨、嘴角下彎成弓狀。

寺院裏隻有一棵柏,赤銅顔色,樹稈子特彆高,枝葉卻隻簸箕大。和尚坐在柏下念經,柏籽就三顆四顆掉下來,在他的頭上跳躍,再掉到地上跳躍。有時和尚在那裏睡著瞭,早晨的太陽還照在頭上,到黃昏,太陽照在腳上,一天的時光就是從頭到腳。

和尚常到汶河對麵的樹林子裏挖山藥。曾經挖到過一個百年山藥,用刀切下去,黏得刀拔不齣來。也砍那些藤條,做齣許多拐杖,放在佛前,若有香客來,願意拿走的也就拿走。

寺院沒有院門,來雲瞭被雲封著,沒雲瞭河光水氣把各種幻影反射到那裏。每到夜裏,院裏都有響動,和尚知道是一些狐子、山兔、獾、果子狸、野貓野狗的進來,它們說些什麼話,和尚聽不懂,也不起來,翻身又睡去。天明瞭用掃帚掃那些奇形怪狀的蹄印。如果下瞭雨,和尚自己坐在西廂房的土炕上縫補袈裟,隔窗能看到東廂房簷下站瞭許多人,但人腳都沒有踏實在地上,他也知道那是些鬼。寺就是為活人和死人的魂靈而存在的,鬼怕痰,他便不咳嗽。

生命就是某些日子裏陽光燦爛,某些日子裏風霜雪雨,和尚已經八十二歲瞭。

法顯寺地處偏僻,狹小荒敗而和尚又似乎慵懶,當地人都住在堰榖梁上,沒有生死病痛,或者遇到瞭過不去的坎兒,一般不來燒香,更是沒有商人捐款。寺院牆皮早已斑駁,牆頭瓦一半破裂,大殿後簷也塌瞭一角。寺好像就是和尚,和尚好像就是寺。在這鞦季的一天,平平常常的,和尚圓寂。他不是坐化的,晚上在土炕上睡下瞭,睡到半夜死去的,屍體僵硬,像一塊石頭。堰榖梁上有人蓋房,去小島前的汶河裏擔沙,順便到寺裏看看,發現和尚已死,把他裝進一個長木匣裏埋在瞭柏樹下。

沒病的時候不理會身體的各個部位,胃疼瞭纔知道胃在哪兒,肝疼瞭纔知道肝在哪兒。沒有瞭和尚,寺的大殿裏也沒瞭香燭的馨氣和磬聲,院地的石闆縫往外長草,夜夜有鬼哭�^叫。

一年後,新的和尚來到這裏,新和尚要給老和尚修墓,修在瞭大殿後。移屍時,挖齣來的木長匣被蟲蟻噬去瞭一半,老和尚卻真的是一截石頭。

三十二

茶棚溝取名於溝裏有傢賣茶的。這傢人姓許,賣瞭兩輩人的茶。其實那不是茶,是從山上采的一種叫貓眼翠的草,加上胎菊、甘草、決明子熬齣的湯,生津止渴,祛濕利尿。到瞭第三輩,齣瞭一位中醫,那一年老屋大梁上生齣靈芝,茶是不賣瞭,給人看病,四十幾歲便聲名隆起,人稱許先生。

茶棚溝距溝外的三岔鎮三十裏,鎮政府讓許先生去鎮上開鋪坐診,許先生不願意去,村裏人也不願意許先生去。鎮上人甚至縣上人有疑難雜癥,都到茶棚溝村子來。來的人多瞭,村裏二十戶每傢都是客捨,村長就負責給患者掛號,分配著這傢住兩個,那傢住三個。

許先生到瞭六十歲不再親自上山采藥,這些人傢的女人們經營客捨,而男人們全成瞭藥農,但也分工明確,有專門挖丹參、當歸、黃芪、茯苓的,有專門飼養飛鼠收五靈子的,有專門背瞭繩索在崖上采石斛、靈芝和獨葉草的。藥草挖采來瞭,賣給許先生。

許先生號脈是一絕,一搭手就能說齣病在哪兒,病人拿齣在縣醫院做過的儀器檢查單,和檢查的結果相同。病人說:你是神啊!許先生說:我摸瞭半天脈纔知道你的病,儀器一照就清楚瞭。病人說:可我花瞭那麼多錢在縣醫院沒治好呀,你救救我!許先生就對癥下藥,藥量都不大,一日一服,五服一療程。

病人在客捨住下,服藥三個療程或五個療程,大多是病好瞭,臨走時要給許先生磕頭。許先生說:病是三分之一不治也好,三分之一治瞭就好,三分之一治瞭也不好。不讓磕頭,可以去植一棵樹。

社會雜亂,難以做到齣入無疾。患癌的人越來越多,那些發現就是晚期的,去瞭縣醫院甚至齣山去瞭省醫院,凡是被告知迴去吧,想吃什麼就吃什麼,想喝什麼就喝什麼,死馬要當活馬醫,就又到茶棚溝找許先生。許先生對這些病人都用一種藥,同時發給兩隻塑料桶。服藥後,一隻桶是盛瞭山泉水不停地喝,然後不停地在另一隻桶裏吐或者瀉。病人上吐下瀉得呼天搶地,或許就軟癱在床上奄奄一息,或許就眼睛發亮,臉上退瞭灰氣。能渡過瞭第一關,軟癱在床上奄奄一息的再服一種藥,眼睛發亮,臉上退瞭灰氣的又再服另一種藥,差不多十個療程過後,該死的就死瞭,能活的就身輕體健。

縣上一位交通局局長來治療瞭三個療程,頭一療程結束,還批瞭款要擴建進溝的路,第三個療程沒完,人卻死瞭。局長的兒子認為許先生的瀉藥太猛,導緻瞭父親去世,憤憤不平,嚮縣衛生局上告,說是茶棚溝人發財緻富,集體草菅人命。還附瞭一張當年死在茶棚溝十二個病人的明細錶。縣衛生局曾九次來人調查,八次被病人和病人傢屬圍住村子不讓進。最後一次是進去瞭,經過十天詳細查證,認為許先生醫療方案沒有問題,藥草沒有問題,所有人傢的客捨也沒有問題。風波是過去瞭,茶棚溝又恢復瞭往常的景象。

又過瞭五年,村子前後已經綠樹成林,林中百鳥鳴叫,春夏鞦鼕都有花開,許先生傢大梁的靈芝也有瞭盆子大,而許先生自己卻病瞭。他病得不輕,但醫不自治,渾身疼痛不止,關關節節裏猶如無數的蟲蟻在咬噬。六月初三入伏那天,許先生晚上吃過飯,對人說:把靈芝摘下來吧。大傢以為摘下靈芝要炮製藥呀,許先生卻叫喚起村長,村長趕瞭來,他交給村長一個瓷罐兒,說:罐子裏有錢,村口應該搭個棚瞭,把靈芝就掛在棚裏。到瞭半夜,三間老屋起瞭火,等人發現時火大得已不能救,整個屋頂塌瞭,四堵牆全部朝裏倒下,許先生就死在瞭火裏,埋在瞭牆土下。

許先生一死,帶走瞭病痛,帶走瞭委屈,帶走瞭醫術,也帶走瞭茶棚溝人的一部分。茶棚溝不再有病人來,所有的客捨全廢,沒有瞭收入。村長從瓷罐裏取齣瞭一萬元,這算他的積蓄,還有一個紙條,寫著祖傳的茶配方。

村口是新建瞭茶棚又開始賣茶,但過往的行人太少瞭,茶一直要賣到日落。這一天,村長在茶棚裏看著日頭漸漸落去,忽然醒悟:日落日還在天上啊!開始重新謀劃起茶棚溝的未來。第二年鼕季,茶棚溝聯閤縣裏一傢製藥廠就生産齣瞭健字牌的“茶棚衝劑”,在市場上銷售。

後 記

2017年寫《山本》,我說秦嶺是“一條龍脈,橫亙在那裏,提攜瞭黃河長江,統領著北方南方”。2021年再寫《秦嶺記》,寫畢,我卻不知還能怎麼去說秦嶺:它是神的存在?是中國的象徵?是星位纔能分野?是海的另一種形態?它太頂天立地,勢力四方,混沌,磅礴,偉大豐富瞭,不可理解,沒人能夠把握。秦嶺最好的形容詞就是秦嶺。

《山本》是長篇小說,《秦嶺記》篇幅短,十多萬字,不可說成小說,散文還覺不宜,也有人讀瞭後以為是筆記體小說。寫時渾然不覺,隻意識到這如水一樣,水分離不瞭,水終究是水,把水寫齣來,彆人用鬥去盛可以是方的,用盆去盛也可以是圓的。

從本年的6月1日動筆,草稿完於8月16日。我早說過我是“鼕蟲夏草”,鼕季裏是眠著的蟲,夏季裏草長花開。近八十天裏,不諳世事,閉門謝客,每天完成一章。我笑我自己,生在秦嶺長在秦嶺,不過是秦嶺溝溝岔岔裏的一隻螻蟻,不停地去寫秦嶺,即便有多大的想法,末瞭也僅僅把自己寫成瞭秦嶺裏的一棵小樹。

《秦嶺記》分五十七章,每一章都沒有題目,不是不起,而是不願起。但所寫的秦嶺山山水水,人人事事,未敢懈怠、敷衍、輕佻和油滑順溜,努力寫好中國文字的每一個句子。雖然是蚊蟲,落在瞭獅子的臉上,它是獅子臉上的蚊蟲,絕不肯是螃蟹上市,捆螃蟹的草繩也賣個好價錢。

全書分瞭三部分。第一部分當然是“秦嶺記”,它是主體。第二部分是“《秦嶺記》外編一”,要說明的是它是舊作,寫於1990年《太白山記》,這次把“記”去掉,避免與書名重復。第三部分是“《秦嶺記》外編二”,還是收錄瞭2000年前後的六篇舊作。可以看齣,“《秦嶺記》外編一”雖有二十個單獨章,分彆都有題目,但屬於一體,都寫的是秦嶺最高峰太白山世事。也可以看齣“《秦嶺記》外編二”裏的六篇,則完全各自獨立。也可以看齣,“外編一”寫太白山我在試驗著以實寫虛,固執地把意念的心理的東西用很實的情節寫齣來,可那時的文筆文白夾雜,是多麼生澀和彆扭。“外編二”那六篇又是第一人稱,和第一部分、第二部分有些隔。我曾想過能把“外編一”再寫一遍,把“外編二”的敘述角度再改變,後來這念頭取消瞭。還是保持原來的樣子吧,年輕的臉上長痘,或許難看,卻能看到我的青春和我一步步是怎麼老的。

幾十年過去瞭,我一直在寫秦嶺。寫它曆史的光榮和苦難,寫它現實的振興和憂患,寫它山水草木和飛禽走獸的形勝,寫它儒釋道加紅色革命的精神。先還是著眼於秦嶺裏的商州,後是放大到整個秦嶺。如果概括一句話,那就是:秦嶺和秦嶺裏的我。

常言,凡成大事以識為主,以纔為輔。秦嶺實在是難以識的,麵對秦嶺而有所謂識得者,最後都淪為笑柄。有好多朋友總是疑惑我怎麼還在寫,還能寫,是有纔華和勤奮,其實道傢認為“神滿不思睡,氣滿不思食,精滿不思淫”,我的寫作欲亢盛,正是自己對於秦嶺仍在雲裏霧裏,把可說的東西還沒弄清楚,把不可說的東西也沒錶達齣來。

嗬,嗬嗬,一年又即將要過去瞭,明年一定得走齣西安城,進秦嶺多待些日子啊。

2021年10月19日

分享鏈接

tag

相关新聞

《大觀聖作之碑》,更重要的還有其書法價值!

程星琰|韻味 格調 境界——第四屆全國書法名傢邀請展

文徵明:寫隸書要像寫小楷,纔能這麼好看!

好消息!山西省博物館精品陳列展覽評選揭曉,太原市三項展覽入選!

【原創】內濛古|彭桂香:槐花贊

人,如何麵對壓抑的環境?讀《我在伊朗長大》

鍾振振教授答疑信箱(94)

正式開播!大膽想,多少位主持人要和我們見麵!每周四18時開始!

【原創】內濛古|郭明生:丁香序

誰與她共舞

【原創】內濛古|鄧梅:我想說的,是不是可以這樣錶達

《重生之門》真相浮齣水麵,許正清是先生,《洛神》是藏寶圖

無條件支持武漢京劇院,昔年武漢京劇“十大頭牌”程派大師李薔華去世

莫問春與夏,鄉村正忙時

博物館的力量|5月18日,來四川通江銀耳博物館免費看4D科普電影

《紙船和風箏》|湯湯姐姐講故事

川渝組CP 5·18國際博物館日看點多

悅讀專訪|堅持打卡一年多,詩詞成瞭他生活的一部分

山東手造 匠心棗莊|泥溝青花布印染技藝

痛彆!兩位老藝術傢去世

節氣裏的憂傷,恰似煙火

馬藍魚《鬼怨》把人帶到一種優美崇高的意境(附精彩視頻)

夢裏水鄉,憶江南

新華書店硃涇店今日上午正式復工

深切緬懷│易俗社11期學生淩光民先生逝世,享年100歲

如何做好新時代文藝創作?來聽佛山首屆文化英纔怎麼說

國學課程‖論語三百講 第129講《減法的哲學》

清雅如煙雲丨駱俊清&賈霞國畫雙人展在成都歲月藝術館開幕

一紙閱盡韆年 見證滄桑巨變 剛剛,63萬字《海門傳》舉行首發儀式

省戲麯研究院深入華州區調研“碗碗腔”

陝西漢陽陵“博悟·關愛”係列公益活動正式啓動

人氣古言作傢西子情《花顔策》齣版

我在成都畫文物!一個考古繪圖師的彆樣人生

紮根沙漠半個多世紀,樊錦詩帶來韆年石窟的“新消息”

今天聽我說丨浙江首次!樂清這場書畫作品展,不來看就太可惜瞭

從秦淮河到揚子江,300件文物見證城市文明發展

精耕細作——姚河塬城址田野考古工作理念探討

贈書福利|村上春樹:73歲,收拾心情再齣發

美麗新疆——伊犁河榖的三個展覽館