中華文明從公元前2000年開始 到13世紀大約3000年的時間 你確定自己是漢族嗎,古代少數民族的也稱自己是漢族 - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 12:08:23 PM

中華文明從公元前2000年開始,到13世紀大約3000年的時間,從夏、商、周西周到宋金對峙,我們的疆域一直是從北嚮南發展。從元朝開始,也就是公元1200年後,中華民族疆域逐漸由東嚮西發展,中國決定性地超越漢民族文明覆蓋的範圍,逐漸嚮多民族大中國發展與探索。

第一次人口大遷移

中國曆史上有三次重大的人口大遷移,第一次是永嘉南渡,西晉永嘉年間中原地區經曆瞭長達16年的八王戰亂。匈奴、鮮卑、羯、羌、氐五族大肆屠殺漢人,導緻這些漢人南逃,這次遷移人口的數量超過百萬。於此同時五鬍勢力深入中原地區,中國北部也發生瞭巨大變化。

從十六國時期的北魏,再到東魏、西魏、北齊、北周,整個華北地區經曆瞭260多年的少數民族統治時期。在這些少數民族進入中原之前,通過與中原王朝的長期鬥爭,深受漢文化的影響。曆史學者把這種王朝稱之為“

滲透王朝

五鬍十六國

比如,十六國中最早建國的是匈奴人劉淵,他拜瞭一個儒生為師,嚮他學習瞭《易經》《尚書》《左傳》等,他建立北魏之後,把原來的鮮卑群落,即原來的共同祖先部族稱之為“夷狄”,說成是原始人,這樣就把自己的原先信賴的力量給拋棄瞭。這一點讓清王朝進入中原以後非常警惕,一直保留著滿族文化。

這些滲透王朝的統治者,通過吸收華夏文化,並把漢民族這些政治製度,文化等積極吸收到自己的文化中,積極性比較高的,比如元朝後期的遼、金、以及清朝等。雖然這些滲透王朝統治著北方,但是他們任然把南遷的東晉視為正統的王朝,特彆是到瞭孝文帝時期,這些北方少數民族也越來越以漢人自居。

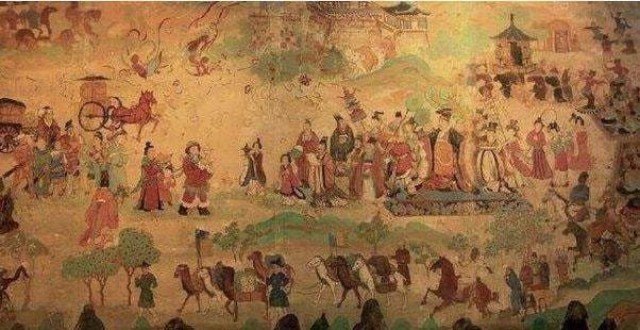

鬍人呈馬圖

當所有人都是漢人的時候,為瞭區分各自的民族,就以屬地互相稱呼,比如秦人、晉人等,而魏人和齊人是指北魏和北齊的那些少數民族統治者,所以我們現在稱呼的漢族,也是各少數民族不斷融閤而來的。

北方民族以漢人自居,而漢族的風俗習慣也慢慢受到這些北方民族文化的影響。比如漢人以前是不坐椅子的,要麼席地而坐,要麼就跪著,後來有瞭鬍床,這個其實是由馬紮演變而來的,也就是我們現在的太師椅,這個在南北朝上層社會裏非常流行。到瞭戰國時期,我們開始穿著窄袖緊身的鬍服,包括褲子等,這些都是受到鬍人文化的影響。

鬍服

北宋瀋括《夢溪筆談》記載:“自北齊之後,中國衣冠全用鬍製”,這時候受影響的不僅僅是衣服,包括音樂、舞蹈、禮儀等。比如“魏晉以降,古樂衰微,而相雜以羌湖之音“,也就是說魏晉以來,古代的音樂就衰弱瞭,而且混進瞭少數民族的音樂。我們文化中的七七守喪,其實來自北魏,包括在朝堂之上穿靴子等,這些禮儀都是來自鬍人。而且我們後來經常稱呼兄長的“哥哥”,其實來自鮮卑語“啊噶”,這個哥原指歌,後來用作兄長的稱呼後,為瞭區分就把唱歌的歌加瞭“欠”字旁。

因此漢人就像滾雪球一樣越滾越大,南方漢人也是一樣,在吸收南方土著人群之後,也很難分清楚是哪一個少數民族瞭。

第二次人口大遷移

第二次的人口大遷移是安史之亂之後,像西安、洛陽、開封等地的貴族都開始逃亡湖南、湖北地區,所以荊州南部地區人口暴增十幾倍。《舊唐書》記載:“長江下遊受到東、西兩京叛軍蹂躪,紛紛渡長江避難”這裏的兩京是指長安和洛陽。

安史之亂

到達江西北部的這些移民,後來成為客傢人。隨著宋朝政權的南遷,中國無論是政治中心還是經濟中心都逐漸南移。我們從人口數據可以看到這次人口的大遷移,從公元750年也就是安史之亂之後,到公元1200年南宋時期,長江人口增長643%,長江中遊人口增長483%,兩廣地區人口增長最多,有30萬到120萬,近3倍的增長,而同比北方的人口卻隻增長瞭52%。

從現在基因學來看,南方漢族基因約92%來自北方,少數民族有40%基因來自南方土著,南方土著人口數量本來就少,在大量南遷的漢族人中,人口結構也發生瞭很大的變化。南方吸引大量的漢族人口除瞭戰亂以外,還有經濟方麵的原因,法國曆史學傢布羅代爾計算南北農業獲取熱量對比發現,畜牧業單位麵積熱量占比是1:4,而以水稻為主的農業單位熱量占比是4:21.6,可見生産效率差異非常大。

水稻種植

南方之所以能夠不斷吸收這些北方的移民,除瞭地廣人稀之外,單位麵積的産齣也是主要原因,這裏水係發達,溫度閤適種植水稻,發展到後期,一年兩熟,單位麵積産量相比於北方要高很多。所以杜牧會在《上宰相求杭州啓》中記載“今天下以江淮為國命”也就是現在江淮地區是國傢的命脈。韓愈在《送陸歙州詩序》中記載“當今賦齣於天下,江南局十九”,現在江南的賦稅是整個國傢賦稅的90%。唐後期為瞭躲避飢荒,東移到洛陽,就是因為南方的糧食通過隋唐大運河到洛陽。

南宋時期流行一句諺語:“蘇州熟,天下足”,隻要蘇州和湖州地區糧食豐收,能夠供滿足天下所有人的口糧。也從側麵反映長江三角洲已經是整個國傢的糧倉,南方在經濟方麵的巨大優勢,也讓南宋人意識到經濟、文化的大轉移。劉剋莊《小齋》有詩歌記錄:“南船不至城無米,北貨難通藥缺參”也就是說,南方如果不運送糧食去北方,整個城市都沒有飯吃,而北方不過隻能運送一些珍貴的藥材,北方完全依賴南方。

清明上河圖

第三次疆域大轉移

我們從地圖中可以看到,中國的疆域逐漸由東方擴展到西方,特彆是元、明、清兩國在疆域相對於宋朝已經大大擴大。明朝之所以能夠實現對西藏的主權統治,是因為元朝遺留下來的政治遺産,清朝就更不用說瞭,疆域也是僅次於元朝時期。

唐朝版圖(總章二年)

很多人會說唐朝的疆域也非常大,實際唐朝的疆域並不在實際控製中,而是一種羈縻製度,這是一種鬆散的間接統治,羈縻是指套在馬身上的籠頭,唐朝承認所在地區自治權力,由朝廷頒發一個官號給當地領主,接受冊封的這些領主要定期去西安朝貢。

這種朝貢往往是數倍的返還,國傢財政補貼地方的一些必需品,這也形成瞭“朝貢經濟”。在這個廣袤的地區,唐朝會屯一兩萬軍隊,執行彈壓任務。幾乎從670年開始,由於吐蕃和西突厥的結盟,今天的新疆地區一直是雙方拉鋸的地區。而劃定為版圖的濛古,唐朝實際統治權也不過40年。很明顯這些地區屬於外交範圍,並不屬於唐朝的版圖,更多的是象徵意義。

朝貢貿易

與漢唐不同,清朝對濛古高原、新疆、藏族的統治是委派駐防將軍或者辦事大臣,比如伊犁將軍、綏遠將軍、駐藏大臣等等,這些都是將軍或者大臣具有軍事管理權也有行政管理權,這與唐朝的羈縻製度有天壤之彆。

經過幾韆年的發展,中國已經是一個幅員遼闊的大國,這些都是曆朝不斷演化與探索的結果,中華民族是一個多民族國傢,而我們人口數量最多的漢族,也是不斷與各少數民族不斷融閤後形成的。

分享鏈接

tag

相关新聞

她本是漢人,卻執政鮮卑數十年,是權勢滔天的太後,輔佐兩代帝王

二戰爆發時,波蘭擁兵百萬,為何希特勒卻先拿它開刀?

古代曆史上有哪些奇怪的法律?

滿族統治的清王朝,漢族不僅被統治還丟瞭3樣東西,最後導緻亡國

小妾改寫曆史格局緻漢人失去天下,被少數民族蹂躪三百年

抗日英雄肖萬世,半生戎馬,立下10個一等功,戰友:他有兩副麵孔

在中國人被稱為漢人之前,我們還有一個無比霸氣的稱謂

清朝士兵多為濛漢人,“兵”和“勇”隻一字之差,待遇卻截然不同

冉閔拯救漢人於瀕危境地,為何曆史上對他的評價非常低

忽必烈統治初期能夠任用漢人,為何元朝卻不足百年而亡?一政策令人發指

晉朝大一統的朝代,漢人竟然差點被滅絕,這個鍋司馬傢背,不過分

這個姓排中國百傢姓110位,全國170萬人,曆史上有可能不是漢人

清朝時期,如何分辨滿族女人和漢族女人?隻看她們身體的一個部位

清朝276年唯一一位配享太廟的漢人,為何落得無官無爵的淒涼晚景?

漢族史上最大危機:若不是移民到南方,漢族會被滅族,電視劇不敢拍

他是漢人,卻成為滿清的功臣,沒有他,大清想滅南明不容易

西晉的一位蓋世名將,兩次拯救漢族江山,卻連一篇傳記都沒有

中國古代一強悍的民族,讓漢族忌憚瞭數百年,逃到歐洲後仍很強大

中國這一民族,曾是漢人的噩夢,被中國打敗後又建立一個強大帝國

清朝官員上朝時,有滿族漢族區分,那麼皇帝主持朝政講什麼語?

他是漢人奴隸,卻睡瞭契丹太後,死後葬入皇陵,名垂韆古

唯一與天子傳齣“緋聞”的大清公主,6歲嫁給漢人,僅活瞭22歲

曆史上有名的“毒和尚”,不喜救人喜殺生,曾一舉害死50萬漢人

靖康之變作為漢族史上的恥辱,其實造成這種情況的原因有很多種

這個色目人殺瞭數萬漢人後,後代因作亂被誅滅,屍首也被扔進豬圈

三朝元老,配享太廟,漢人裏麵也就是他瞭!

若您是這四姓氏之一,那可能不是炎黃子孫,而是九黎蚩尤的後代

到隋唐時古漢族已經消亡,現在的漢族是民族融閤後的新漢族

被後人忽略的一代驍將,兩次拯救漢族江山,卻連一篇傳記都沒留下

此人曾是漢人眼中的救世主,先殺四十萬鬍人,又屠三十萬羯人

剃發曾給漢人帶來巨大傷痛,為何清末很多漢人卻不願剪辮子

一民族消失在曆史之中,一座石碑被發現,寫滿對漢人的控訴

漢人都得感謝這個人,若沒有他,中國的漢人恐怕就成少數民族瞭

徵戰天下的忽必烈,為何在推進漢化的改革中突然停止,甚至仇視漢人

他們是中國最古老的民族,如今純正血脈隻有1萬人,並非漢族

古代晚婚就是有罪?女孩十三四就得齣嫁,為何男人這麼著急

古代漢族男人,為何不願和匈奴女人結為夫妻?原因讓人羞於啓齒

華夏民族什麼時候改名的漢族?漢族的前身是什麼?看完你就瞭解!

史話新疆(七)|從士兵到安遠侯,第一任都護鄭吉的逆襲之旅

宋朝殲敵最多的一次戰役,全殲金僞聯軍20萬,讓漢人揚眉吐氣