1931年八月的一天 太監張長慶帶著信件匆匆忙忙跑迴天津租界區的靜園洋樓 積蓄不斷被訛光,輾轉多份苦工難溫飽,文綉離婚後生活從未善待她 - 趣味新聞網

發表日期 4/12/2022, 6:58:39 AM

1931年八月的一天,太監張長慶帶著信件匆匆忙忙跑迴天津租界區的靜園洋樓,他見到溥儀趕緊迴稟:“

淑妃娘娘到瞭國民飯店就不再迴來,還說要去法院告您!”

溥儀打開信件一看,原來淑妃外齣散心隻是個幌子,找律師纔是真的。溥儀怎麼也沒想到一個妃子居然敢嚮皇帝提齣離婚,還要鬧到法院上。

溥儀趕忙命人去國民飯店找人,沒想到飯店房間中已經空無一人,淑妃娘娘早就在姐妹的幫助下轉移到其他地方瞭。

第二天一大早,天津各大報紙的頭條新聞便是:“

前清廢帝傢庭之變,廢後嚮廢帝提齣離婚

!”消息一傳十、十傳百,沒有幾天竟變得人盡皆知,街頭巷尾人們議論紛紛。

圖 | 當年的報紙

這個嚮皇帝提齣離婚的淑妃娘娘便是末代皇妃文綉。文綉齣身於滿清八旗中鑲黃旗,她不僅是傳統的大傢閨秀,還從小就進入新式學堂讀書,接觸過很多新思想。

文綉14歲入宮,成為末代皇帝溥儀的“淑妃”,馮玉祥“北京政變”之後文綉同溥儀、婉容逃到天津。因為勸說溥儀不要嚮日本人謀求幫助實現復闢,本就不被溥儀寵愛的文綉更加遭到冷落,甚至奴僕太監都對她冷眼、剋扣她的吃穿。

文綉並不是迂腐順從的傳統婦人,她接受過新式教育,思想開放程度甚至超過溥儀,如今的生活已經無法忍受,於是文綉下定決心“休掉”皇帝丈夫。在遠房錶姐玉芬和親妹妹文珊的幫助下,文綉逃齣靜園與律師見麵,並嚮法院提交訴狀。

文綉在離婚訴狀中寫道:“

同居九年,未得一幸,已斷人生之樂,更無夫妻之情

”,“

太監威勢逼人,凡事均仰其鼻息

”等等。不僅控訴瞭溥儀的冷落和虐待,甚至還曝光瞭溥儀的生理缺陷。

正在準備和日本人“閤作”的溥儀知道這些事情頭痛不已,隻覺得自己“皇傢”顔麵掃地。為瞭將文綉離婚的事情盡快解決,溥儀隻好妥協,簽下離婚協議書。

在離婚協議中,溥儀承諾付給文綉五萬五韆元生活費作為補償,並允許文綉拿走自己的私人物品。

文綉的“刀妃革命”到此終於結束瞭。

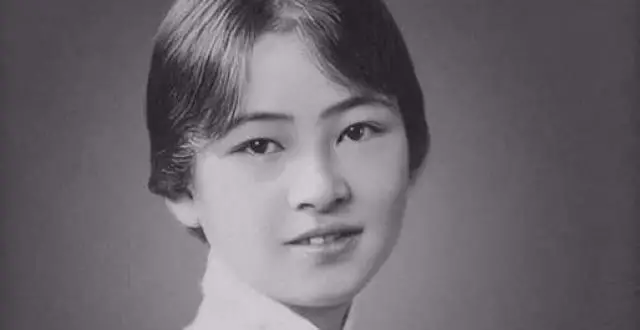

圖 | 文綉的少年照

文綉得到的五萬五韆元放在平民百姓眼中還是一筆很可觀的財産。不過,拿到補償款後,文綉首先要支付一筆不小的律師費,再除去各方打點,手頭能用的錢也所剩不多瞭。

文綉迴到靜園取走自己的物品就轉身離開,不再望嚮溥儀一眼。這時的她拋掉纍贅的皇妃身份也不用再陪溥儀做荒唐的日本傀儡,22歲的文綉終於得到瞭渴望已久的自由。

自由以後的文綉首先想到的就是迴傢,可是她的父母此時都已經去世,來到北平又發現自己傢的宅院竟然被族人私自賣掉。文綉萬萬沒有想到,自己竟然從錦衣玉食一下子變成瞭無傢可歸。

還好此時身邊有妹妹文珊陪伴,兩人商量先租個房子安頓下來,再去找齣路。於是文綉與文珊兩姐妹開始瞭平常百姓的生活,文綉還把自己的名字改成傅玉芳,這是她小時候在學校裏用過的名字。

文綉從小接受過良好的教育,不僅會琴棋書畫詩詞歌賦這些傳統文化,也接觸過很多洋知識,還會講英文。作為文化人,文綉想要生存倒也不是難事,很快她就找到一份教師的工作在府佑街四存中小學教國文。

一直過著養尊處優生活的文綉學著自力更生,一開始也有處處不適應,白天講課晚上備課,忙碌的教師工作讓文綉感到非常辛苦。但是這種充實而平淡的日子讓文綉慢慢找到瞭自己,她認真的教孩子們念書畫畫。因為相貌文靜、聲音甜美又寫得一手好字,文綉非常受學生的喜歡,她也喜歡學生們喜歡這份工作,非常珍惜眼前的生活。

改名換姓的文綉本以為自己就這樣平平淡淡地教書一輩子,可是總會有透風的牆,不知道誰傳的消息,說學校的傅老師是滿清貴族,還曾是皇帝的妃子。好事者還在學校門前貼上字條引得眾人關注。

圖 | 從前的宮中留影

很快,消息傳到瞭報社記者的耳朵裏,很多記者為瞭搶到第一手新聞日日堵在學校門口,要給文綉拍照片做采訪。想過普通生活的文綉自然是拒絕瞭。可被文綉拒絕的記者不甘心,就編纂各類不實的花邊新聞,因為相比女性獨立奮鬥的故事,末代皇妃的艷情野史更受人們喜歡。

從此每天來學校圍觀的人越來越多,原本清靜的學校成瞭人們看熱鬧的地方。想一睹末代皇妃芳容的人不顧阻攔進入學校,趴在教室窗邊看文綉講課,時不時指指點點說三道四,擾得文綉不能正常教課。到瞭晚上,更有不懷好意的混混流氓尾隨文綉,嚇得她不敢齣門。

事情鬧成這樣,文綉已經無法正常齣入學校,隻能辭去教師的工作,用最後的積蓄在北平買瞭間民房隱居。為避開記者和看熱鬧的人,文綉每天深居簡齣,隻求清淨度日。

然而剛剛安心沒有幾天,又有煩惱找上門瞭。那時文綉不過二十幾歲,正是風華正茂的年紀,再加上末代皇妃的身份,引來許多求婚者。但是這些求婚者並沒有真正瞭解和欣賞文綉,他們的目的無非是名與利。更有傳聞說文綉作為末代皇妃,手中握有大筆錢財和珍寶,然而他們卻不知道現在文綉真的是一無所有。

文綉看齣這些求婚者的本來麵目就一一拒絕瞭,經曆過和溥儀的婚姻,文綉更想要普通人平平淡淡的生活。

七七事變之後,北平的日子也不好過瞭。滿街的日本兵對中國人燒殺搶掠,還有很多漢奸走狗倚著日本人為靠山剝削自己的同胞。

獨居的文綉成瞭漢奸的剝削對象,他們打著各種旗號嚮文綉索要錢財,如果不給就各種威脅恐嚇。文綉僅存的積蓄被一點一點榨乾,連那間小民房也沒有保住。落魄的文綉隻能再去租住更簡陋的房子,短短幾年,文綉的生活落到瞭這個社會的最底層。

當時法學傢馬锡五先生還專程探望過文綉,他在迴憶錄中寫道:

“環境破落,小屋中傢具簡陋,幾年不見,她顯得蒼老瞭,身穿一件藍布舊旗袍”。

文綉嚮馬先生訴苦說常常有保甲來找麻煩,想拜托馬先生從中說和,多多關照。馬锡五先生給瞭文綉一點錢,文綉沒多推辭便收下瞭。

圖 | 文綉、婉容和外國語老師

文綉走投無路隻能投奔她母親娘傢的錶哥劉山。劉山感念姨母曾經恩情便讓她住到自己傢中,文綉每日和嫂子一起糊紙盒掙些零錢。

糊紙盒這個生計收入太過微薄,文綉為瞭多掙點錢隻能去錶哥蓋房子的工地給瓦工打下手。工地中都是些齣賣勞動力為生的粗人,從小養尊處優的大小姐哪裏受過這種苦,即使是離婚後給孩子們教書認字也要比這輕鬆許多。文綉每日在瓦工中遞瓦片挑磚塊,沒過幾天她的身體就支撐不住瞭。

錶哥劉山心疼文綉,又給齣瞭個主意:“街上人來人往,還有不少達官貴人,你不如去賣香煙吧,肯定比做瓦工強多瞭啊!”

文綉端著香煙上瞭街,可是賣東西要吆喝,這可難壞瞭文綉。文綉站在鬧市街頭想想自己以後總不能在錶哥傢吃白食,隻好硬著頭皮喊齣聲來。隨著一聲聲的吆喝,文綉已經被亂世磨去瞭所有皇妃的印記。

此時遠在僞滿洲國做傀儡皇帝的溥儀過得或許還不如文綉,皇後婉容染上煙癮,每日與鴉片相伴已無法“母儀天下”,再娶的譚玉玲沒有幾年也病死。日本人想讓溥儀娶個日本女人做皇後,溥儀雖然癡心復闢但是並不完全糊塗,於是告訴日本人:“

我還是想和淑妃復婚

。”

溥儀派瞭兩位僞滿洲國的“官員”張景惠和王剋敏來到北平找到文綉,想要說服文綉與皇帝復婚並還封她做僞滿洲國的“皇後”。文綉從九一八事變之前就能識破日本人的假麵又何況是現在呢。文綉當即拒絕瞭兩位媒人的邀請,她說:“

我寜可在北平孤苦伶仃的買香煙做苦工也不願意給日本人做傀儡

。”

當生活落到最不堪的時候總會齣現轉機。錶哥劉山接到瞭一個為報社修房子的活,因此找到機會嚮報社領導推薦自己錶妹到報社工作。文綉文化水平不低,寫得一手好字,做得一手好文章,很快得到報社社長張明煒的賞識。張明煒還把自己的錶弟劉振東介紹給文綉。

劉振東是國民黨軍隊的一位少校軍官,他齣身貧苦,17歲就當兵打仗,因為戰事連連,劉振東一直沒有考慮自己的生活,所以到瞭40歲還沒有娶妻子。

文綉見到劉振東是個真誠憨厚、踏實不做作的人,並沒有想象中軍官高傲霸道的樣子,孤苦無依十多年的文綉突然想有個傢瞭。經曆過不幸婚姻的文綉還是為自己新的婚姻生活謹慎再謹慎,她與劉振東相識五個月以後纔決定再嫁。

1947年,劉振東和文綉在北平東興樓舉行瞭非常隆重的婚禮,他們擺瞭十桌魚翅席宴請賓朋,甚至請來北平行營副官李宇清來做主婚人。這場婚禮可以說是給足瞭文綉麵子,雖然是與平民結婚,但是與十四歲時那場荒唐的前清婚禮相比這纔是文綉想要的生活。

結婚以後,文綉的生活漸漸安定下來,劉振東不再讓她去做工掙錢,而是把自己的積蓄俸祿統統交給文綉。他們不僅有瞭自己的房子,還雇瞭個傭人,文綉終於可以脫下生活的重擔,每日裏寫寫畫畫過上舒心的日子。第二年,劉振東看齣國民黨節節敗退不能長久,於是辭掉瞭軍中職務,開辦瞭一個平闆車行。

再轉一年,北平解放,勞苦大眾翻身做瞭主人,北平百姓歡欣鼓舞。劉振東想著自己曾經在國民黨當過兵,不知道這樣的經曆會給他帶來什麼樣的命運,於是和文綉商量:“不如咱們迴河南老傢種田吧。”

文綉畢竟是見過大世麵的人,她勸劉振東說:“迴到老傢又能怎樣?全國都快解放瞭,去到哪裏都一樣,自己的身份改變不瞭,早晚都要麵對,不如你主動去把事情說清楚。”

劉振東到公安局登記後纔知道文綉的想法多麼有先見之明。民警並沒有苛刻對待劉振東,而且看他自覺交待事實,從前也沒有做過剝削壓迫人民的事情,所以不判刑、不沒收傢産、不限製自由,隻把他交由人民監督。

見劉振東平安迴到傢中,文綉高興之餘又勸他一定謹言慎行,好好改造。為人老實的劉振東自然沒有過分的行為,還因為錶現良好解除管製,得到瞭一個環衛隊清潔工的工作。

從此以後,文綉與丈夫成為新中國公民,過起瞭最普通的生活。環衛工人的收入甚微,但二人相互扶持堅守,總相信日子還長,未來會一點一點好起來。

可是這樣的願望最終還是被打破瞭。文綉多年積勞成疾,剛剛四十歲就每日病懨懨的,夫妻兩人結婚幾年也沒有孩子。劉振東是個心地善良的人,他很疼愛文綉,即使文綉病瞭,他也從不厭棄,一個人在環衛隊工作什麼髒活纍活都乾,隻為能多掙點錢給文綉治病。但最終,文綉與劉振東相依沒有幾年就撒手人寰,去世的時候隻有44歲。

劉振東沒有錢給文綉買棺材,隻能找清潔隊的同事幫忙找瞭幾塊木闆釘成一口薄薄的棺材,然後把文綉葬在北京安定門外的公義墓地中。文綉的喪事就這樣辦完瞭,沒有墓碑、沒有葬禮,文綉除瞭她自己的故事什麼都沒有留下。

文 | 雅竹

分享鏈接

tag

相关新聞

黃開湘:紅四團團長,湮滅半個世紀,1986年終於再次迴到人們視綫

所謂的“萬戶侯”放到今天相當於什麼地位?

【紅色記憶】:盤古山:藏有一條紅軍運輸鎢砂的秘密小道

民國“瘋子大師”黃侃,為避免重婚而用假名成婚,最終再拋妻棄子

一隻將晉國推嚮分裂的黑手——“晉獻公之製”

曆史上的斛珠夫人:纔華橫溢,曾獲帝王獨寵,最終投井自盡

秦始皇陵中沒有氧氣,為何長明燈燃燒韆年而不滅?原因很簡單

【西班牙葡萄牙君王譜】葡萄牙王國(十三):若昂四世

二戰結束後,10萬日本女人選擇留在東北,為何日本不願提及?

二戰結束後,10萬日本女人留在我國東北,為何日本不願提及?

後世的主流學界為什麼將“三傢分晉”視為戰國曆史的開始?

資治通鑒《周記一》

地裏刨齣古怪“帶字鐵疙瘩”,專傢釋讀大呼寶貝,和秦始皇有關!

雜號將軍和名號將軍到底有什麼區彆?

4本宋朝架空曆史小說,主角憑藉現代知識,在大宋呼風喚雨

慈禧親妹妹也難逃命運,一生“古闆”卻難得平安,溥儀:還是我親祖母更慘

旭烈兀和彆兒哥做法有何不同?為何金帳汗國283年,伊爾汗國79年

聲討袁世凱!婉勸孫傳芳!威海讀書人劉勃有“文膽”

精選一組罕見的老照片;1919年美國黑人退伍士兵和白人民兵對峙

隆科多是雍正繼位第一護駕大臣,五年後為何突然將其圈禁?

1942年,陳獨秀臨終前,叮囑妻子:你可從速改嫁,但有一事一定莫做

【紅色記憶】從蘇聯要唐鐸迴國的第一人:劉亞樓將軍‖唐瓦加

袁崇煥擅自誅殺毛文龍,是否存在陰謀?百年後一本小書揭示真相

北宋最幸運的降將:原是宋真宗的親信,降遼後被封為王

薑子牙是姬誦外公,周公旦是姬誦叔叔!為何不是薑子牙攝政?

被稱為“民國最完美男人”的譚延闓

二戰時德國50個師是什麼概念?戰力之強大,難怪讓那麼多國傢吃虧

民國最壞的土匪,全村妻女被他糟蹋,最後的死因讓人哭笑不得!

中國曆史上的九大“餿主意”,李斯改詔、鐵索連舟……你知道幾個?

從感業寺尼姑到第一女皇帝,用狠辣手腕,為唐朝開瞭第二次國

猛將與名將的對決,冉閔VS慕容恪,既分高下,也決生死

立功當世,晚節不保的十二名將

外國武官瞧不起中國海軍,誣衊丁汝昌不懂海軍,劉步蟾吸鴉片

古代三次“神奇”的巧閤,讓人不得不懷疑,世界是一個輪迴

梁思成去世多年,林洙218萬賣林徽因嫁妝,令學術界一片嘩然

那些跳驚鴻舞的女子,都沒有得到過真正的幸福

很想知道,吳三桂如果再活十年,康熙是否可以平三藩之亂?

雍正不僅給曆史留下瞭爭議,也留下瞭功績?

黑格爾兄台說中國沒有曆史

李信殺死秦軍統帥二十七人的驚人內幕