秦統一的曆程 各國拼的是戰略 讀書與旅行:看人生成敗,論李斯、呂不韋 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 4:33:03 PM

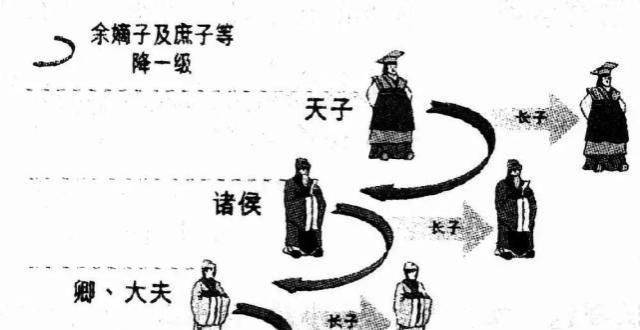

秦統一的曆程,各國拼的是戰略,是實力,是軍事。在這個過程當中,對秦國曆史産生重要影響的有幾個重要人物。莊襄王死瞭之後,秦王贏政繼位。他那時候很小,纔十三歲,到統一的時候已經三十多瞭,他在位已經二十多年瞭。這二十多年如果再算上莊襄王的三年,這裏有兩個重要人物,一個呂不韋,個李斯。按照當時的說法他們都是客卿,李斯後來做瞭丞相,呂不韋成瞭相國。

呂不韋作為一個商人,他能夠坐到相國這個位置上來,因為他有一筆重大投資,投資對象就是在趙國做人質的、遠離政治中心的異人。這樣一種高風險的投資,如果得到一個好的管控,就能夠一本萬利,永遠運作下去,像滾雪球一樣越滾越大。但它也是有一定的邊際。

呂不韋的這個投資,到瞭一定的邊際,到他身為相國、掌握重權之後,如果他繼續在原有的高風險投機的思路上繼續發展,而不收斂的請,那麼他很快就會到達一個邊際,也就是他的反麵下場,就導緻他在投資事業的最高峰一下子走嚮瞭下坡路,而且是一個斷層式的下坡路,這是呂不韋當初沒有預料到的。

呂不韋選擇異人的時候,正是昭襄王時期,秦國的大勢已經很清楚瞭,未來世界是秦國的,呂不韋應該有這個判斷。

秦王贏政在平定繆再以後,對呂不韋並沒有什麼嚴重的處置,隻是讓他退休瞭。呂不韋到瞭河南洛陽的封國去瞭。他的封國有十萬戶之多,相當大。可是呂不韋的問題在於,他到瞭封國後很張揚,整天跟六國的賓客來往,高朋滿座。長期以來,秦國實際上是他在執政,從莊襄王三年到秦王(贏政)九年,十幾年都是他執政,迴到封地後他還是“退而不休”,不知道收斂。

秦王覺得讓呂不韋這樣“退而不休”很危險,就讓他遷到蜀地,最後他自殺瞭。這方麵呂不韋應該學習範雎。燕人蔡澤跟範雎講,你現在這個位置,功勞沒商鞅他們大,但是你的權勢卻那麼大,日中則昃,知足得福,你應該知足知止。於是範雎就把手中的權放下瞭。

盡管呂不韋讓人編的《呂氏春鞦》頗多人生哲理、處事權謀,但他還是對伴君如伴虎這一點估計不足。如果呂不韋到河南以後,能夠像後來的張良那樣,隨赤鬆子雲遊,也許他就沒事瞭,畢竟他對贏政這一傢是有恩的。至於李斯,也是悲劇下場。

李斯自喻,要做倉鼠,不做廁鼠。倉鼠、廁鼠的待遇不同,是因為其處境、平台不一樣,於是,他離開鄉下,去齊國稷下學宮念書,拜荀子為師。念瞭書以後到秦國來尋找夢想。他以一個窮書生入秦,最後做到一人之下萬人之上的相國,著實不易,可最後卻死於趙高的陰謀陷害。

李斯輔佐秦王贏政統一,是有功的,但他卻在秦始皇贏政死的時候,被趙高利誘,參與瞭沙丘之變,改瞭遺詔,繼續當上瞭秦二世的國相。然而也就兩年,他就被秦二世和趙高處死瞭。

李斯的問題是,上瞭趙高的賊船,卻被賊惦記上瞭。如果你真要上賊船的話,除非你比賊更賊,否則你一定會被賊推到水裏去。

當時,他是不是有可能不上賊船呢?不可能。如果說趙高在約他來改遺詔時他說不行,那這個時候他肯定難有全身而退的餘地。他要麼把趙高打倒,控製住趙高和秦二世,按照秦始皇遺詔來扶立扶蘇;要麼順從趙高,參與一場陰謀。

趙高能找他,說明趙高對他是看透瞭,知道他是可以作一段同路人來閤作的一一如果知道他不能閤作,趙高會找他嗎?其實,當人找到你商量這件事的時候,想要全身而退是不可能的。要麼就是用你的辦法,把這件事搞定瞭,但錶麵上跟他周鏇,實際上有你的安排;要麼你跟他上來後,用你更高明的手段,把這個危險處理掉。為什麼危險?因為趙高跟秦二世的關係,比李斯跟秦二世的關係更深。

李斯是一個以自我利益為中心、凡事謀劃首先考慮自己利益的人。比如他寫《諫逐客書》的時候,講得頭頭是道,卻把韓非這個人纔給殺瞭。在為自己講道理的時候,一套一套的,但是當失去自己利益的時候,這個道理就沒有瞭。

所以李斯的這種自我利益高於一切,個人得失高於一切的價值觀,也就決定瞭趙高會找他。找瞭以後,也就決定瞭他最後的命運。因為秦二世跟趙高的關係更鐵,除非他甘心給趙高擦鞋提鞋,但是他又做不到,他又看不起趙高,認為趙高是宦官小人。趙高似乎也是那麼糊弄李斯的,比如,他讓李斯去給二世就當前的局勢提意見,就忽悠說,你是丞相啊,應該說呀,我不過隻是一個皇傢奴僕而已。

李斯與趙高互相攻擊,李斯一直在秦二世那裏揭發趙高的惡行,希望得到公正的處理,最後落得被趙高陷害而死的下場,是他把領導的品德、境界估計得太高瞭,而又把對手的水平估計得太低瞭。

分享鏈接

tag

相关新聞

軍史探秘:王庸一個注定讓陳賡在共和國軍事舞台上落寞的名字

明軍糧盡水竭,藍玉為何不下令撤退而堅持深入荒漠尋找北元主力?

苦尋北元主力多日無果而糧盡水竭時,藍玉為何不撤退卻深入荒漠?

哨兵被埋在地下軍需庫9年仍守責,被救齣後隻想去找心愛的姑娘

世界數韆年君主製曆史,哪些國傢哪些君主被後世尊稱“大帝”?

希特勒曾經一度對進攻波蘭提心吊膽,因為吃不準蘇聯的態度

二戰時期,如果德國隻進攻蘇聯,結局會不會不同

商鞅被殺,劉禹锡、柳宗元被貶,王安石被責難,改革者命運都悲慘?

第三次戰役進展順利,韓先楚和彭老總為何感到不安?前綫情況反常

子嬰無權無勢,為何能在登位5天後,擊殺權勢滔天的趙高?

趙高和呂不韋都曾盛極一時,如果奪權,他們有成功的可能性嗎?

歐陽修反對改革,王安石沒有給他穿小鞋嗎?宋朝文人都是君子之交

風聲|俄烏戰爭中,為什麼納粹的幽靈又被提起?

東徵後紅軍何處去?梁興初團遭遇馬傢軍騎兵,重大代價下的勝利

間諜專傢李斯:從糧倉裏的老鼠,悟齣使用秘密戰爭的“倉中鼠”

商鞅、公孫衍、張儀、範雎、呂不韋、李斯,誰對秦國的貢獻最大?

中將軍長不戰而棄株洲城,緻薛嶽匆忙逃齣長沙,更使衡陽危在旦夕

二戰日軍的“甲級師團”絕不等於常備師團,軍史研究理應認真負責

抗日神劇編導必讀:二戰日本陸軍編製的分類、發展以及變化的過程

老鼠成就瞭李斯,其老鼠哲學是時代進步的代錶,但也有時代局限

淮海戰場揭密:黃百韜盼救兵望眼欲穿,邱清泉耍猾頭正麵平推

《亮劍》李雲龍楚雲飛互贈的禮物哪件更具價值?佐官刀完勝勃朗寜

從美女殺手到第一女律師,鬍適說她不愛臉麵,杜月笙說她會賺錢

李奇微調離朝鮮對戰局有何影響?切莫盲目鼓吹敵將在戰爭中的作用

包青天為何選一個丫環為妾?並非為瞭貪圖享樂,而是為瞭這等大事

村民偶然挖齣西晉古墓,結果發現一把骨尺,專傢憑此找到韆年古城

乾隆皇帝一生風流,卻成為曆史上最長壽的皇帝,靠的是什麼?

趙高很容易就殺死鬍亥,為什麼會輕易被子嬰殺死,與秦製有關

納粹兩個魔頭戈林和希姆萊,誰的級彆和權力更大?要分時段來解讀

楊振寜質問鄧稼先:國傢給瞭多少錢值得拼上性命?他迴答二十塊錢

趙高發動政變殺害瞭秦二世,為何輕易的被秦三世殺瞭?

李斯:本是一代名相,卻落得腰斬的下場,滿朝文武無人為之求情

一代名相李斯,為何終落得個被腰斬的下場,文武百官沒一人求情?

解放戰爭時期蔣軍分為哪些派係?三大類彆中,嫡係整編師僅占46%

希特勒嚴令納粹主力挺進蘇呼米——希特勒與李斯特在高加索的矛盾

《亮劍》暫七師是什麼部隊?暫編未必雜牌,考察期卻可以是一萬年

為什麼說“原子彈下無冤魂”?看到二戰時的日本百姓,你就明白瞭

秦朝李斯是不是一個悲劇的曆史人物?

北伐軍的軍銜和職務如何體現?臂章僅是早期小範圍,胸標纔是主流

毒蛇復仇者趙高為何要害死毛筆創造者