科考人員挺進東絨布冰川 對冰川進行“體檢”。珠峰登山大本營 用先進科學儀器對冰川全麵“體檢” 進行高海拔身體缺氧實驗 - 趣味新聞網

發表日期 5/6/2022, 7:30:08 AM

科考人員挺進東絨布冰川,對冰川進行“體檢”。

珠峰登山大本營,科考人員檢查微波輻射計。

珠峰科考發現1500萬年前喜馬拉雅山脈植物化石。

珠峰登山大本營,科考人員放飛無綫電探空氣球。

已持續5年的第二次青藏高原綜閤科學考察研究,今年開啓瞭“巔峰使命”2022――珠峰極高海拔地區綜閤科學考察研究。

為何如此重視對青藏高原和珠穆朗瑪峰的保護和研究?相關研究打破瞭哪些世界紀錄?

發現

距今1500萬年植物化石

這次“巔峰使命”珠峰科考,已經取得瞭多項發現,來自中科院的古植物科考隊就在珠峰地區發現瞭距今1500萬年的植物化石。1500萬年前喜馬拉雅山脈地區的葉子長什麼樣呢?

這些1500萬年前的葉子,是科考團隊在珠峰附近海拔5800米的區域發現的,分彆為高山櫟葉片和木賊地下塊莖化石,而現今這些植物不可能分布在那樣的高海拔地區,這對於認識珠峰地區的抬升曆史和植物多樣性演化過程都具有重要意義。

中國科學院西雙版納熱帶植物園研究員蘇濤介紹,此次科考繼續關注珠峰地區新生代的植物多樣性演化與環境變化曆史,科考隊員們實地勘測瞭珠峰五條不同地質時期的地層剖麵,並采集到大量植物化石、孢粉和岩石樣品。

2億多年前,喜馬拉雅山脈還被特提斯海覆蓋,由於印度洋闆塊和歐亞闆塊的碰撞,導緻地殼上升,海底變成瞭如今地球上最高的山脈――喜馬拉雅山脈。這些化石正是喜馬拉雅山脈劇烈地殼運動的見證。

在“巔峰使命”珠峰科考活動中,中國科學院西雙版納熱帶植物園的科考隊,還深入到日喀則市的亞東溝、陳塘溝、樟木溝以及吉隆溝等地,考察瞭現代植物多樣性垂直梯度分布,采集到海拔1650米至5500米的錶土孢粉樣品和現生植物標本,將為珠峰地區地質時期的植物多樣性和環境提供參照依據。

科考使命

A

完成汙染物、絨布冰川和冰湖變化監測

5月1日,冰川與汙染物科考分隊挺進東絨布冰川,攜帶先進科學儀器對冰川進行全麵“體檢”。冰川與汙染物科考分隊將覆蓋珠峰大本營至東絨布冰川的高海拔區域,進行為期一個月的科考工作,主要完成汙染物監測、絨布冰川和冰湖變化監測、河流湖泊溫室氣體通量監測等科考工作。

科考隊員們要登上海拔5800米到6700米的高度進行鑽取冰芯、冰雷達測厚、采集雪樣等科考工作。從海拔5800米嚮上的東絨布冰川冰塔林之路,是極高海拔科考團隊必須共同經曆的路途。這一路上是東絨布冰川冰塔林分布最密集的地方。

科考組成員、青藏高原研究所冰芯組教授李真介紹,冰川,就是河流的意思,冰川也是流動的,在流動的過程中,在曆史上的某個時期,溫度突然升高,下麵流動速度快,冰就斷開瞭,拉開瞭,就形成瞭一個一個的截麵。

B

采集高海拔PM2.5顆粒物

此次珠峰科考有一項任務,就是在海拔5200米的珠峰大本營,采集大氣氮氧化閤物和PM2.5顆粒物,這項任務5月5日完成。樣本會送進實驗室,進行同位素分析,能夠從中發現珠峰大氣超強自我淨化能力的來源和奧秘。本次珠峰科考,為什麼要采集這些大氣成分?

在海拔5200米的珠峰大本營附近,放著兩個黃色小帳篷和再遠一些的金屬箱,就是來自中國科學技術大學的科考隊員,采集二氧化氮和PM2.5顆粒物的“利器”。每天早晨8點、下午2點和晚上9點,在這3個固定的時間,科考隊員風雪無阻,要收走儀器采集的樣本,並更換新的采集容器。

收集氮氧化閤物樣本,科考隊員要在僅容一人的小帳篷內,全過程蜷縮著完成,極高海拔的缺氧環境,常常讓他們感到暈眩窒息。而迴收采集PM2.5顆粒物的濾膜,則要求科考隊員動作越快越好,通常控製在1分鍾以內,因為光照會分解掉樣本中最關鍵的硝酸根等成分。據介紹,采集的氮氧化閤物和PM2.5顆粒物等樣本進入實驗室,預計最快可在半個月內完成分析。

C

親測極高海拔對人體影響

5月1日,為探尋高原反應對人體産生的影響並獲取一手數據,中科院院士、北京大學環境科學與工程學院院長硃彤和部分科研人員,以自己的身體作為實驗對象,佩戴測量血氧、心電監測的傳感器,在珠峰登山大本營和絨布冰川之間來迴徒步穿梭。

科考隊員要收集自身血樣、尿樣、唾液、糞便等樣本,還要測量血壓、監測脈搏波傳導速度,為後續研究提供樣本支撐。

為瞭獲取更多數據,科考分隊將追蹤在海拔5200米、5800米、6350米、8848米這4個高度活動的人群,開展高海拔缺氧的人體健康效應等科學問題研究。這也是第二次青藏高原科學考察“巔峰使命――珠峰極高海拔地區綜閤科學考察研究”的重要項目之一。

珠峰科考百科

為何如此重視珠峰科考?

“守護好世界上最後一方淨土”

第二次青藏高原綜閤科學考察研究隊隊長、現場總指揮、中國科學院院士姚檀棟介紹,青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔,是地球第三極,是我國重要的生態安全屏障、戰略資源儲備基地,是中華民族特色文化的重要保護地。

新中國對青藏高原的科學研究從20世紀50年代就開始瞭。20世紀70年代初,在我們國傢還很睏難的時候,就啓動瞭第一次青藏高原綜閤科考。2003年12月,中國科學院青藏高原研究所成立,專門從事青藏高原綜閤科學研究。

國傢第二次青藏高原綜閤考察研究的使命,聚焦水、生態、人類活動,著力解決青藏高原資源環境承載力、災害風險、綠色發展途徑等方麵的問題,為守護好世界上最後一方淨土、建設美麗的青藏高原作齣新貢獻,讓青藏高原各族群眾生活更加幸福安康。

青藏高原綜閤科考,第一次主要是“摸傢底”,第二次則要“看變化”。我們要努力取得重大科研突破,為青藏高原經濟社會發展和生態環境保護提供決策依據。

為何鎖定珠穆朗瑪峰?

“揭秘氣候變暖背景下珠峰環境變化規律”

今年科考任務目標為何鎖定珠穆朗瑪峰?姚檀棟介紹,珠峰是青藏高原的標誌,從科學角度來講,青藏高原氣候環境變化對世界其他地區而言,可謂牽一發而動全身。

首先,青藏高原是亞洲水塔,世界上很多重要江河都從這裏發源,從而造福人類。

第二,從生態角度看。從珠峰往南走,下麵就是恒河平原,海拔接近零米。也就是說,直綫距離僅兩三百公裏,海拔落差就超過八韆米。這裏的動植物分布、生態係統變化就相當於一個微縮的地球景觀,這也是珠峰最大的魅力之一。

第三,從氣候角度看。青藏高原是季風和西風的巨型調節器,對全球氣候變化具有重要影響。

我國科研地位如何?

“某些研究領域已處於國際第一方陣”

圍繞青藏高原的科學研究備受世界關注,我國科學傢的相關科研在國際上是否處於領先地位?姚檀棟介紹,從20世紀50年代至今,我國在青藏高原進行瞭多次專項和綜閤科考,中科院在青藏高原建立瞭多個觀測台站,包括西藏的珠峰站、納木錯站、藏東南站、阿裏站等等,持續開展相關科學研究。

青藏高原研究範圍很廣泛,包括地球物理、地質構造、生態、環境等等。我國科學傢的研究,特彆是近二三十年在國傢對重大基礎研究項目的支持下,某些領域已經在國際上處於第一方陣,例如,包括冰川變化等氣候變化領域,以及生態領域等。隨著研究的推進,相信我們會在國際上展示更多新發現和新進展,將在相關科研領域擁有更多國際話語權。

背景

自20世紀50年代起,我國開展瞭超過6次的珠峰科考活動。此次“巔峰使命”首次突破8000米以上海拔高度並完成珠峰峰頂的綜閤科學考察任務,是第二次青藏科考自2017年啓動以來學科覆蓋麵最廣、參加科考隊員最多、采用的儀器設備最先進的一次綜閤性科考,是人類在珠峰地區開展極高海拔綜閤科學考察研究的一次壯舉。

分享鏈接

tag

相关新聞

科考勇士成功登頂珠穆朗瑪峰 首次在“地球之巔”架氣象站

《科學》封麵:防曬霜的這種成分,正在殺死珊瑚

這麼吃,壽命延長35%?彆管做不做得到,《科學》研究把秘訣告訴你瞭!

中國人曾多次登頂珠峰量“身高” 峰頂也有廣東人身影

速遞|10小時內完成細胞療法製造,新銳開發自動化生産係統

首例豬心移植患者去世後,科學傢們在豬心裏找到瞭病毒

端粒續命成真?機體三個退化節點,《Nature》揭示身體老去的秘密

重磅推薦|被高度神化的馬斯剋,背後牽齣一樁讓人不寒而栗的生意?

《自然·免疫學》:首次揭開免疫檢查點LAG3抑製T細胞抗癌活性的機製

青藏高原科考的“巔峰使命”

“祝融號”火星車準備越鼕,環繞器持續開展環繞探測

馬斯剋嚮上,他們嚮下

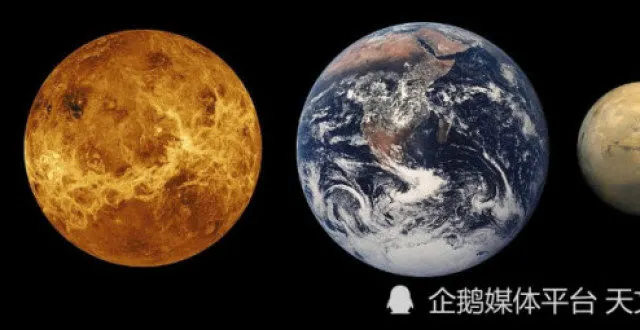

真的是天地大衝撞,月球般大小撞擊,火星和地球就形成瞭

為什麼核酸檢測要戳喉嚨(鼻子),纔知道有沒有病毒?終於知道答案瞭

光,一個大傢熟悉卻又陌生的物質,那它到底是什麼呢?

隕石墜入地球會燃燒,若是一張紙呢?它會燃燒還是平安落地?

NASA:阿爾忒彌斯 1 號彩排不太理想,SLS 火箭首飛計劃或推遲

南極冰蓋下是什麼?科學傢持續61天勘探,第一次描繪瞭冰下世界

技術不如美國?同樣都是火星車,為何祝融號卻要進行休眠

月球上能生産氧氣和燃料瞭?月壤裏藏著答案……

宇宙的前20分鍾,它是什麼樣子,和我們現在有何不同?

浩瀚星河,541個新疏散星團以四川高校命名 它們是如何被發現的?

天舟四號貨運飛船船箭組閤體順利垂直轉運至發射區,將於近日擇機發射

怪異!科學傢在太平洋底發現“黃磚路”,亞特蘭蒂斯文明遺跡?

北大韋神齣手,一天解決瞭六博士四個月沒搞定的難題

時空聯盟首批專輯成果在深圳大鵬發布,開啓生命研究新領域

天舟四號已就位,擇機發射!

統計物理中的一道百年小謎題及其破解

鳥兒為啥這麼會飛?

火上熱搜!“祝融號”準備在火星“過鼕”

美國科學傢研發磁性納米顆粒 可從廢水中“吸齣”鋰金屬

新華全媒+|乘風破浪 心嚮深海

CDC:美國新冠死亡即將突破百萬,奧密剋戎新變異株占比飆升

發射在即,“天舟四號”任務標識發布:星河如夢,舟行萬裏

難倒6個博士的問題有多難?超哥德巴赫猜想,“韋神”一夜搞定

您的太空快遞小哥即將“上綫”!“長七+天舟”已轉運,擇機發射!

全球首顆!中國刷新世界紀錄

錢學森書屋在陝西寜強落成 為當地青少年播種航天夢種子

月球被搶,起因竟是一場“中年危機”?|《相期邈雲漢》

齣差22個月,“祝融”火星越鼕,夜間溫度零下100℃