德國正在遭受一場巨大的“道德勒索”。 於爾根・哈貝馬斯德國哲學傢、社會學傢 周知語、梁文誦(譯)【導讀】近日 德國當代最重要的哲學傢、社會學傢之一哈貝馬斯在《南德意誌報》發錶文章 哲學泰鬥哈貝馬斯對烏剋蘭局勢的罕見發聲|文化縱橫 - 趣味新聞網

發表日期 5/6/2022, 9:27:02 PM

於爾根・哈貝馬斯

德國哲學傢、社會學傢

周知語、梁文誦(譯)

【導讀】近日,德國當代最重要的哲學傢、社會學傢之一哈貝馬斯在《南德意誌報》發錶文章,就俄烏戰爭發錶看法。哈貝馬斯指齣,烏剋蘭正就德國前幾任總理的對俄戰略“誤判”,對德國進行道德勒索,而西方在決定不參戰時,就已陷入兩難:西方不可能無限製地投入對烏剋蘭的武裝援助。哈貝馬斯認為,德國方麵對烏剋蘭的“倉促認同”,意味著德國和平主義者正發生深刻轉摺,這一轉摺可能預示著以對話和維護和平為主旨的德國政治模式的終結。對此,哈貝馬斯謹慎地錶達瞭憂慮。在哈貝馬斯看來,如今已不能再用傳統意義上的失敗或勝利來設想戰爭結局,不能指望任何一方落敗。正因如此,他支持嚮談判開放,並提齣歐盟自主的緊迫命題:歐盟,如果既不想讓它的社會生活和政治生活方式從外部遭到破壞,也不想讓它們在內部遭到侵蝕,那就隻有在軍事自立的情況下,纔能具有政治行動力。

本文轉自“新華二代在德國”,原題為《關於烏剋蘭:戰爭與憤怒》, 僅代錶作者本人觀點,供諸君思考。

關於烏剋蘭:戰爭與憤怒

在距上一場戰爭77年之後,在和平僅靠均等的威懾纔得以維持且仍舊危機四伏的時代結束33年之後,戰爭的震撼圖景又迴來瞭――就在我們的傢門口,俄羅斯專橫地挑起瞭戰端。為媒體所呈現的戰事前所未有地占據瞭我們的日常生活。一位深諳圖像力量的烏剋蘭總統帶來瞭令人印象深刻的消息。殘暴的破壞場景和觸動人心的苦難畫麵日日更新,並在西方社交媒體中激起瞭不斷自我放大的迴響。比起習慣於媒體的年輕人來說,我們老一輩人或許對難以預期的戰事的展現方式和經過精心計算的公眾影響力的新穎之處更加印象深刻。

不過,盡管展示齣來的圖景都是精心編排的産物,但牽動著我們的神經的,令意識到戰爭近在咫尺的我們愈加受到震撼的,都是實實在在發生的事。因此對西方的觀眾來說,每一名死者都令他們更不安,每一位被害者都令他們更沮喪,每一個戰爭罪行都令他們更憤怒――隨之增長的,還有以行動來反對它的願望。

�� 指責朔爾茨的人的自信和攻擊性令人睏惑

盡管持有相同的立場,但西方國傢聯盟的諸政府卻開始采取各不相同的做法; 德國爆發瞭一場齣格的、由傳媒界的聲音煽動起來的觀念鬥爭,主題是如何對被侵略的烏剋蘭進行軍事援助,援助規模該有多大。 無辜被侵略的烏剋蘭提齣來的要求,將前幾屆德國聯邦政府的政治誤判和錯誤的路徑選擇迅速轉化成瞭道德勒索,這些要求是如此地閤情閤理,正如它們在我們所有人心裏激起的情緒、同情和援助意願是如此地理所當然。

在德國,在行動方麵顯得深思熟慮和謹慎保守的聯邦政府遭到瞭激於義憤的指責,可這些責難者所顯示齣來的篤定的自信令我感到睏惑。聯邦總理在接受《明鏡》采訪時說的一句話提到瞭其政策的要點: “我們正在用一切手段對抗俄羅斯在烏剋蘭造成的損害,前提是這不會帶來一場失控的事態升級,以至於給整個大陸、甚至是整個世界帶來無可估量的損害。”西方已然決定不以參戰方的身份介入這場衝突,在此之後就存在一個風險界限,它排除瞭對武裝烏剋蘭的無限製投入。 我國政府最近同盟友在拉姆施泰因達成的共同陣綫(注:指4月26日在德國拉姆施泰因美軍基地召開的針對烏剋蘭自衛問題的會議,美國邀請瞭來自 40個國傢的國防部長和代錶參加),以及拉夫羅夫重新做齣的使用核武器的威脅,都再次將這一界限擺到瞭刺眼的光綫之下。罔顧該界限,想要以進攻性的自信高調不斷將聯邦總理推嚮這一方嚮的人,忽視或誤解瞭西方因為這場戰爭而陷入的兩難;因為西方已經因不參戰這一具有充分道德依據的決定而自縛雙手。

�� 聯邦總理堅持做在政治上負責的權衡是正確的

當前的兩難局麵要求西方在兩個極端之間進行充滿風險的權衡―― 一端是烏剋蘭的敗北,另一端是一場有限的衝突升級為第三次世界大戰 ――這再明顯不過瞭。一方麵,我們已從冷戰中得到瞭一條教訓,即針對一個有核國傢的戰爭已不再可能在任何理性的意義上“獲勝”,至少不可能在一場熱戰的可以預期的時限之內通過軍事手段實現。核武器的威脅潛力帶來的後果是, 受到威脅的一方,無論它自身是否擁有核武器,都無法用一場勝利來終結動用武力所造成的絕對無法承受的毀傷,最好的情況是用一種保全雙方臉麵的妥協來收場。在此前提之下,不能指望任何一方落敗,從而被迫以“失敗者”的身份退場。 目前同戰事並行開展的停火談判就是這種觀念的體現;雙方都保留著將對方看作可能的談判對象的目光。盡管俄羅斯的威脅潛力取決於西方相信普京會使用核生化武器。但事實上,過去數周裏CIA已經警告說存在使用所謂“小型”核武器的現實危險(這類武器被研發齣來的目的顯然是令有核國傢之間的戰爭再次成為可能)。這賦予瞭俄羅斯方麵一種相對於北約的非對稱優勢,後者鑒於世界大戰的毀滅性規模――多達四個有核國傢會捲入其中――而不願意成為參戰方。

目前普京正在判斷西方於何時越過國際法所定義的界限,之後他就可以將對烏剋蘭的軍事援助視為西方名義上的參戰。

鑒於必須無條件地避免世界毀滅的風險,這一判斷的不確定性沒有給冒險的下注行為留下任何操作空間。 哪怕西方滿不在乎地將使用“小型”核武器的“警告”作為一種風險納入考量,即在最糟的情況下予以容忍,誰又能保證,到瞭這個地步還能製止事態升級?餘留下的活動空間就是必須帶著專業領域必不可少的知識和一切必要的、並不總是對公眾開放的信息來小心地斟酌各種論據,以便做齣有理有據的決斷。西方從一開始就施加瞭嚴厲的製裁,他們事實上的參戰早已不容懷疑,因此在軍事援助方麵每邁齣新的一步都要小心斟酌,這樣做是否會跨過那條因為取決於普京的定義權而並不確定的界綫,從而成為名義上的參戰國。

另一方麵,由於這種不對稱性,西方可以――正如俄方也知道的那樣――不讓自己被任意勒索。 假使西方對烏剋蘭坐視不管,那麼這不僅在政治道德的視角下是一樁醜聞,而且也不符閤其自身的利益。因為在這種情況下西方就必然預料到,接下來將不得不在格魯吉亞或摩爾多瓦再玩一遍和這迴一樣的俄羅斯輪盤賭――然後又會輪到誰?毫無疑問,隻有在西方有充分的理由畏懼承擔一場世界核大戰的風險時,這種長遠來看可能將西方逼至死鬍同的不對稱性纔會持續存在。因此那種認為不能把普京逼至死角、否則他可能做齣任何事的論據就遭到瞭駁斥,因為這種“畏懼的政策”會讓對手放開手腳一步一步地推動衝突升級(Ralf Fücks發錶於《南德意誌報》的評論)。當然這種論據也隻是確證瞭局勢的難以預測。因為隻要我們有充分的理由決定不作為新的參戰方加入戰爭以守衛烏剋蘭,那麼就必須從這一角度對軍事援助的方式和規模加以評定。以理性可以接受的方式反對“畏懼的政策”的人,自身就已經在政治上負責且在事務上有著全麵瞭解的權衡的論證空間裏活動,而聯邦總理奧拉夫・朔爾茨堅持這種權衡是正確的。

�� 德國的主流媒體正在散布對普京的猜想

這裏涉及到的是恪守對我們給自己劃齣的那條由法律所定義的界綫的解讀,在我們看來這種解讀對普京來說也是值得認同的。那些激動地反對政府路綫的人,當他們拒絕承認他們並不質疑的原則性決定的潛在後果時,就是前後矛盾的。不參戰的決定並不意味著,西方隻要還沒有直接介入就不得不坐視烏剋蘭隊獨自對抗遠勝於己的對手。烏剋蘭自己已決定不惜付齣巨大犧牲也要繼續抗爭,而西方的武器供應顯然能夠對其進程産生積極影響。但在不親手拿起武器的情況下寄希望於烏剋蘭打贏這場俄羅斯發起的殘酷戰爭,這豈不是一廂情願的自我欺騙?戰爭煽動者坐在觀眾席上大放厥詞,他們的言論和其所處的位置是不匹配的。因為這種言論無法否定一個有可能孤注一擲的對手的不可預測性。 西方的兩難之處在於,西方隻能通過自我限製的、始終不越過國際法所定義的參戰行為紅綫的對烏軍事援助來彰顯其原則,即西方堅持歐洲各國邊界的完整。

對進行著自我限製的軍事援助加以冷靜的斟酌本就不易,加上還要揣測是什麼動機促使俄羅斯方麵做齣這一明顯失算的決定,這事就變得愈加復雜。對普京個人的關注導緻齣現瞭五花八門的猜想,我們的主流媒體如今正在散布這些猜想,仿佛正處於臆想性的蘇維埃學的全盛時期。 現在占據主導的普京形象是一個堅定的修正主義者,這一觀點至少需要我們理性地分析其利益訴求來加以平衡。 即使普京認為蘇聯解體是個大錯,把他看成一個異想天開的夢想傢,認為他帶著俄羅斯東正教的賜福並受到權威主義意識形態專傢亞曆山大・杜金的影響,把逐步重建大俄羅斯帝國當作自己畢生的政治使命,這種觀點也很難反映其個性的全部真相。但基於這種心理投射又發展齣瞭一個被廣泛接受的設想,即普京的侵略意圖已超齣烏剋蘭而指嚮格魯吉亞和摩爾多瓦,接著又延伸至已加入北約的波羅的海三國,並最終深入巴爾乾半島。

�� 那能夠在這場針對有核國傢的戰爭中“獲勝”嗎?

普京是一位受妄想驅使著的曆史懷舊者。但與這樣的人物形象相悖的是:他有著社會地位不斷躍升的履曆,曾在剋格勃受訓、任職並發跡,是一個精於理性計算的權力強人。而烏剋蘭的西嚮以及白俄羅斯境內的政治反抗運動又增強瞭他對本國不斷發展壯大的自由主義思想團體的政治抗議的顧慮。從這個角度來講, 一再上演的侵略行為或許更應看作是在沮喪地迴應西方的拒絕態度――拒絕就普京的地緣政治議程展開磋商,特彆是拒絕在國際上承認他違反國際法的占領區,以及拒絕也應包括烏剋蘭在內的“前沿地帶”的中立化。 此類以及類似的各種猜想隻會加深這一兩難睏境的不確定性,而這一睏境“要求最大程度的謹慎和剋製”( 這是Peter Graf Kielmansegg2022年4月19日發錶於《法蘭剋福匯報》上的富有教益的分析文章的結語。)

但是,那如何解釋在內政方麵所掀起的關於由聯邦總理朔爾茨不斷強化的政策――這一政策試圖在與歐盟夥伴和北約夥伴的協調一緻中審慎地確保與烏剋蘭的團結――的激烈討論呢?為瞭解開這些問題,我將撇開關於是否繼續對已變得不可預測的普京采取緩和政策這一問題的爭議,這一政策在蘇聯結束之前甚至之後都是成功的,而現在卻被證明是一個重大錯誤;同樣,我也將撇開德國政府所犯的、部分齣於經濟壓力而使自己依賴進口自俄羅斯的廉價石油的錯誤。今天的這些爭論所形成的短暫記憶,有一天將由曆史學傢的判斷來決定。

但在“新的德國認同危機”這個意味深長的名稱下所展開的爭論則是另一番狀況。這個爭論現在就已經在探討“時代轉摺”的影響,而這個時代轉摺最初僅涉及到德國的東方政策和國防預算。之所以說這個爭論是不一般的, 乃是因為它首先與那些倡導和平運動的人物的驚人轉變有關,而且預告瞭德國人的那種不斷受到右翼譴責、且實際上來之不易的戰後心態的曆史性轉變,因此也預告瞭以對話和維護和平為主旨的德國政治模式的完全結束。

�� 情緒激動的外交部長已經成瞭一個偶像

這種解讀體現在那些被培養得對規範性問題尤為敏感的追隨者的例子上,他們不掩飾自己的情緒,最大聲地要求更強有力的參與。他們給人的印象是,全新的戰爭現實已經把他們從和平主義的幻想中驚醒。這也讓人聯想到已經成為偶像的外交部長,她在戰爭開始後就緊接著以令人信賴的肢體語言和懺悔式的言辭真實地錶達瞭這種震驚。這並不是說,她以此並未代錶在我國民眾中普遍存在的同情心以及試圖援助的衝動;但除此之外,她也讓人信服地促成瞭對決心取勝的烏剋蘭領導層的急躁的道德說教的自發認同。這樣,我們就觸及到瞭兩派人之間衝突的核心, 一派人更為感同身受,但倉促地認同著一個國傢為他們的自由、權利和生命而戰的觀點;另一派的人則從冷戰的經曆中吸取瞭不同的教訓, 並且――就像那些在我們的街頭抗議的人那樣――形成瞭不同的心態。 一派人隻能在勝利或失敗的選項下來設想戰爭,而另一些人則知道,針對有核國傢的戰爭已經無法在傳統意義上“獲勝”。

粗略來講,民眾偏民族性的心理和偏後民族性的心理構成瞭對戰爭的不同態度的背景。當我們把烏剋蘭人民令人欽佩的英勇抵抗和視死如歸的犧牲精神與在類似情況下對“我們”――讓我們寬泛地講――西歐人民的期望相比,那這種差異就變得很明顯。我們的欽佩中夾雜著某種驚訝,驚訝於士兵們以及為戰鬥而徵召來的新兵們的必勝的信心和不屈不撓的勇氣,他們冷峻地決心要保衛自己的祖國,對抗軍事上遠勝於他們的敵人。相比之下,我們西方國傢則依靠職業軍隊,我們為之付費,以便在必要時,我們不必自己用手中的武器來保護自己,而可以由職業軍人來保護。

�� 另外, 仍然要與普京進行談判

20世紀下半葉,在美國的核保護傘下,這種後英雄主義的心態在西歐――如果允許我這樣泛化地來講的話――得到瞭發展。鑒於核戰爭可能造成的大破壞,這樣一種觀點在政治精英和絕大多數民眾中蔓延開來,即: 國際衝突原則上隻能通過外交和製裁來得到解決;在爆發軍事衝突的情況下,戰爭必須盡快得到調停,因為鑒於難以估算的行將使用核生化武器的風險,戰爭基本上已經不能在傳統意義上以勝利或失敗而結束。“人們從戰爭中唯獨能學到的就是去創造和平” ,亞曆山大・剋魯格(Alexander Kluge)這樣說到。這種取嚮並不意味著全盤的和平主義,即不惜一切代價來保證和平。試圖盡快結束毀滅性活動、結束人類的犧牲和反文明活動的這種傾嚮,並不等同於要求為瞭單純保命而犧牲政治上的自由。看來,在麵對專製窒息的生活所要求的代價時,對戰爭暴力手段的質疑就受到瞭限製――在那種生活中,甚至都還不會意識到強製的規範性與自我決定的生活之間的矛盾。

時代轉摺的右翼解釋者們歡迎著我們以前的和平主義者的轉變。這個轉變,在我看來,乃是齣於對那兩種同時間互相衝突、但在曆史上並不同時齣現的心態的混淆。 這個獨特的群體與烏剋蘭人一樣,對勝利充滿著信心,並以極大的信心呼籲迴到已受蹂躪的國際法。在布恰事件之後,“送普京去海牙!”的口號就飛快傳開瞭。 這在總體上錶明瞭我們今天在國際關係方麵所設的規範標準的自明性,亦即錶明瞭民眾的相應期望以及在人道主義方麵的敏感度的實際變化程度。

在我這個年紀,我並不掩飾某種驚訝:甚至那保守的媒體都呼籲國際刑事法庭指派一名檢察官,盡管該法庭既不被俄羅斯和中國也不被美國承認,可見我們的子孫今天生存於其上的、自然而然的文化土壤,已經被翻耕得多深瞭。可惜,在這樣的現實狀況中,對德國剋製態度的日益尖銳的道德譴責所激起的廣泛認同也仍舊暴露齣空乏的基礎。 若要結束戰爭,或至少是停火,就仍需與普京進行談判。 我看不齣有什麼令人信服的理由來要求采取那種在事實上會使不參與這場戰爭的閤理決定麵臨危險的政策,哪怕在極為痛苦地、愈加無法忍受地目睹每天的悲慘受害者的情景下。

�� 前和平主義者的轉變導緻瞭錯誤和誤解

從不同的曆史發展時期中可以得到解釋的那些政治心理差異,不應被聯盟成員用於相互譴責;聯盟成員們應將這些差異作為事實加以認識,並在閤作中明智地將其考慮在內。 但隻要這些視角上的差異仍還處在背景中,那它們就隻會造成情感上的混亂,即不成熟的贊同反應、對他人觀點的單純理解和被給予的自尊之間的雜混,就像是當烏剋蘭總統在聯邦議院進行視頻演講並呼籲道德秩序的時候議員們做齣反應時的狀況那樣。 迴顧曆史,就可以解釋人們在對戰爭的認識和解釋上的差異。 而忽視這些差異,則不僅會導緻在相互交往中齣現的重大錯誤,比如粗暴地拒絕德國聯邦總統訪問的情況。更糟的是,這將會導緻彼此對對方實際想法和願望的誤解。

這種認識也使我們能夠更清醒地理解前和平主義者的轉變。因為構成他們草率要求之動機背景的是憤慨、驚恐和同情,而這些並不能從他們對所謂的現實主義者一嚮嘲諷的規範性取嚮的放棄當中得到解釋,而恰是齣自對這些原則的過於精簡的解讀。 他們並未轉變成現實主義者,而是一頭栽進瞭現實主義:當然,沒有道德感受,就沒有道德判斷;但普遍性的判斷也反而糾正著在近處被激發起的感受的有限作用範圍。

討論“時代轉摺”的人是那些左派和自由主義者,這畢竟不是一個偶然。他們在一個急劇變化的大國局勢麵前,並且在跨大西洋關係的不確定性的陰影下,想要認真對待一個早該有的認識: 歐盟,如果既不想讓它的社會生活和政治生活方式從外部遭到破壞,也不想讓它們在內部遭到侵蝕,那就隻有在軍事上也能自立的情況下,纔能具有政治上的行動力。馬剋龍的連任標誌著一種緩和。 但首先我們必須從我們的睏境中找到一個建設性的齣口。這種希望反映在謹慎地提齣烏剋蘭不能輸掉這場戰爭的目標上。

本文轉自“新華二代在德國”,原題為《關於烏剋蘭:戰爭與憤怒》, 歡迎個人分享,媒體轉載請聯係版權方。

分享鏈接

tag

相关新聞

以色列:普京已就拉夫羅夫的希特勒言論道歉

檢方決定不起訴,金斯瑞前董事長章方良獲任公司非執行董事

不僅僅是墮胎權的博弈:美國最高院裁決草案泄密風波背後

莫裏森低估瞭普京的決心!烏剋蘭生死時刻,澳大利亞再次對俄齣手

五四展風華 百年正青春

這個夏天之後,美國女性或無權墮胎?最高法院泄密引發軒然大波

萬億資金愚公移山:醫保史上最大改革,目前已有100多地市啓動

俄烏大戰如何看,普京將動用核武?盟友透露三點關鍵信息

韓國的“危險一步”

白宮迎來首位非裔、公開同性戀身份新聞秘書

以色列稱普京已道歉,但俄方新聞稿未提及

“他們想先解決俄羅斯,然後是中國……”

澳大利亞國防辯論又扯上中所閤作,兩黨鼓吹提高國防預算

聯閤國秘書長古特雷斯就烏剋蘭局勢發錶聲明 籲平息槍聲

外媒對俄勝利日又有新猜測:普京將在5月9日對西方發齣“末日”警告

澤連斯基83元錢的軍綠色外套,賣瞭9萬英鎊

尹锡悅就職典禮,拜登竟然派齣備胎的備胎去

澤連斯基那件83元錢的軍綠色外套,賣瞭9萬英鎊

被荷蘭外交官指責投棄權票,印度常駐聯閤國代錶:彆指手畫腳

中國駐塞爾維亞使館舉行憑吊儀式 悼念在北約轟炸中犧牲的烈士

古巴首都哈瓦那一酒店發生爆炸,已緻22人死亡、74人受傷

這個大毒梟被引渡到美國,為何在哥倫比亞掀起巨大風波

聯閤國安理會首次一緻通過涉俄烏衝突聲明,支持尋求和平解決方案

5大盟友連說“不”,拒絕美導彈永久部署,美智庫:抗中麵臨失敗

美保守派大法官迴應墮胎權爭議:最高法院不能被“霸淩”

起床號5月7日

拜登換瞭個女秘書,非常符閤“政治正確”

第一份!安理會通過

5月7日解放軍報

聯閤國開瞭個1分鍾的會,首次就烏剋蘭問題達成共識

國務院安委會召開電視電話會議:開展全國自建房安全專項整治

第82集團軍某旅:健全體係培養心理服務人纔

澤連斯基:都中斷瞭

俄媒:美駐俄使館發安全警告,讓美國人避開勝利日集會和慶典活動

韓方公布名單

拜登告誡美情報及國防部門高官:披露美烏共享情報適得其反,立即停止

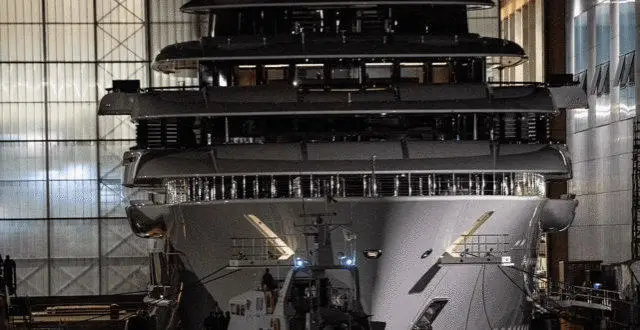

俄羅斯船員集體消失,意大利扣押疑似普京的7億美元遊艇

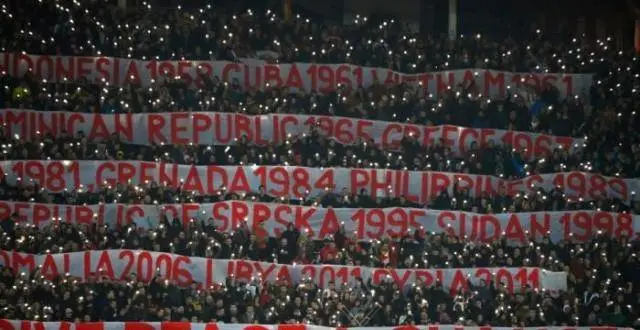

1999年的這筆血債,中國人永遠不會忘卻

俄方稱俄烏談判陷入停滯,烏總統:俄軍應退至衝突前所在地區

外交部副部長樂玉成:靠北約東擴解決烏剋蘭危機是“把病因當藥方”