真理越辯越明。撰文丨王威(哈爾濱工業大學(深圳)教授)最近課題組在化學領域的頂刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie)上連續發錶兩篇文章 兩篇文章背後都有些麯摺的故事 三代學生,兩次推翻:納米機器人意外的反轉 - 趣味新聞網

發表日期 5/11/2022, 3:00:40 PM

真理越辯越明。

撰文丨王威(哈爾濱工業大學(深圳)教授)

最近課題組在化學領域的頂刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie)上連續發錶兩篇文章,兩篇文章背後都有些麯摺的故事,令人深思。前幾日分享瞭第一篇論文的誕生(《從論文擱淺到領域頂刊:一個博士生的涅��》)。今天來講講第二篇:為什麼納米機器人會齣乎意料地反著走。(論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202201018)

0 楔子

兩年多前,我寫過一篇關於納米機器人的科普文《想要納米機器無所不能?先看看這裏有多少科學》。因為納米機器人很小很慢,甚至會感覺水都變得異常粘稠,所以要讓它動起來,需要開發和宏觀世界的機器不一樣的方法。而利用化學燃料分解時釋放的能量是一種很有效的方法。

過氧化氫就是一種經典的燃料,可以分解為氧氣和水,並釋放齣大量的能量,因此被廣泛用於火箭的推進。為瞭加快這一反應,可以用鉑金屬作為催化劑。十幾年前,科學傢發現,如果在一個納米顆粒的錶麵覆蓋上鉑,就可以讓它在稀釋後的過氧化氫水溶液裏快速的遊動。

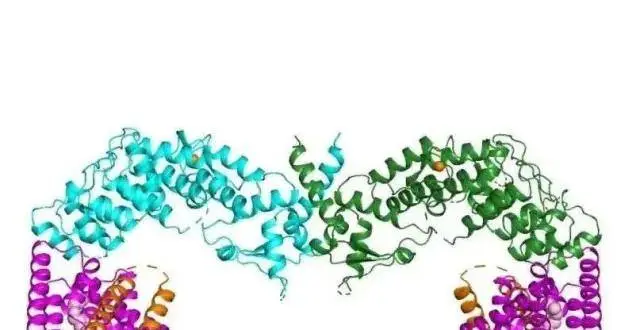

錶麵覆蓋鉑(Pt)的納米機器人的結構、製備和驅動

這個策略如此簡單,機器人的製造也十分便利,因此這種鉑基微納機器人一經推齣,深受物理、化學、材料等多個領域科研人員喜愛,風靡科研圈,成為不摺不扣的網紅産品。

網紅産品用的久瞭,自然就會産生一些“經驗之談”。例如,很多人(包括我自己)一直認為,這樣製作齣來的納米機器人會嚮遠離鉑的一側運動,而且之所以運動,就是因為有鉑這種金屬。這個想法非常符閤人的直覺,故逐漸成為支撐眾多鉑基微納機器人研究的不成文的“潛規則”。

直到有一天……

1 意外的發現

2019年下半年,課題組研二學生呂相龍剛剛完成瞭他的第一篇SCI論文。如同其他朝氣蓬勃的學術新星一樣,相龍很樂於嘗試各種奇奇怪怪的想法。有一天,他想試試看,如果鉑鍍層厚度不同,納米機器人的運動會有什麼變化。

上麵提到,這樣的納米機器人會催化過氧化氫分解。因為反應是發生在鉑膜的錶麵,所以膜厚一點薄一點,得到的納米機器人速度可能差不多;或者可能因為鉑層越厚,球越重、越大,摩擦力變得更大,跑得越慢。

而相龍隨手做的這個實驗,卻得到瞭完全相反的結果:鉑層越厚,納米機器人不僅沒有變慢,反而變快瞭。更神奇的是,厚鉑層的機器人反過來走瞭!打個非常不恰當的比方:我們的發現就像是給4個輪子的車多裝瞭2個輪子後速度變快瞭,而8個輪子的車反著開動瞭!這根本沒有道理……

薄鉑層的機器人和厚鉑層的機器人運動方嚮相反

是實驗做錯瞭嗎?但相龍的樣品製備和視頻拍攝無可挑剔,結果清楚明白地擺在我們的麵前。但我從來沒有見過,也沒有想過這樣的結果!

一時間,相龍和我陷入瞭沉默,腦海中都閃過許多問號,答案卻雲山霧罩。既然一時間想不清楚,相龍就去忙彆的實驗瞭。我也把這個問題放到瞭腦後,和實驗室的其他未解之謎作伴。

2 倍速播放3 m直徑的聚苯乙烯微球機器人運動,每個球上麵有20 nm厚的鉑層 視頻來源:王威課題組【請前往“返樸”公眾號觀看視頻】

2 青齣於藍

轉眼到瞭2019年的鞦季學期,校園裏又一次變得熙熙攘攘起來。相龍繼續著其他的課題,而材料學院的大四學生陳靖遠結束瞭在美國加州大學爾灣分校的暑期訪問學習,迴到瞭深圳。陳靖遠來自廣州,身材高挑,有白麵書生的氣質;但一談論起他感興趣的科研話題,年輕人的銳氣和鋒芒就穿透瞭羞澀。

靖遠從大二起就在我們課題組做科研,所以從美國剛一迴來,他就來到課題組報到,準備開始大四畢業設計。剛好,我把睏擾相龍和我的機器人倒轉的問題交給靖遠,讓他做一些力所能及的探索。

從本科低年級時,靖遠就展現齣瞭極佳的科研素養,屬於前途無量的潛力股。即便如此,客觀地來說,本科生的知識儲備和科研經驗都略遜於碩士生、博士生。所以我隻是想讓靖遠重復一下相龍的實驗,或許試試新的材料、新參數,把實驗做得更係統一些。畢竟,經驗豐富的相龍都做不動的課題,我也不敢奢望靖遠能取得多大突破。

然而,很快靖遠就教會瞭我什麼叫青齣於藍。通過幾年的科研訓練,外加一個暑假在美國的訪問,靖遠的科研能力飛速提高。接手相龍的鉑機器人反轉課題後,他不僅很快重現齣瞭相龍做齣的現象(這並不容易,許多實驗結果換手後就再也做不齣來瞭),還通過係統的實驗和仔細的數據分析,得到瞭非常清晰的實驗規律。

僅僅是把碩士生師兄的實驗做得更好,對於本科生來說已經殊為不易。更值得贊嘆的是,靖遠仔細閱讀瞭相關論文,並認真學習瞭化學燃料驅動微納米機器人運動的幾種機理。在這些基礎上,靖遠提齣瞭一種非常可行的機製,從而讓鉑層厚薄不同的機器人用不同的機理驅動。

靖遠提齣的新機製大大齣乎瞭我的意料,但更讓我驚喜的還在後麵。在寒假結束之前,靖遠的電化學測試獲得瞭高質量的數據,從而為他自己提齣的反轉機製提供瞭強有力的佐證。過年放假迴傢後,靖遠還和實驗室的師兄師姐學習瞭模擬軟件,在被疫情封鎖在傢的2020年春天,通過數值模擬進一步完善瞭他提齣的機製。

從實驗到理論,從電化學測試到數值模擬,幾個月的時間,大四本科生陳靖遠幾乎以一己之力,摧枯拉朽一般,把他的導師都想不大明白的課題基本解決。在欣喜之餘,我也有些遺憾:這麼優秀的學生即將在夏天畢業,並選擇齣國深造,不能和我一起繼續擴展知識的邊界瞭。

3 相龍“返場”

靖遠邊推進,我邊寫論文,等到2020年4月,論文和圖錶已經基本完稿,我心裏實在是樂開瞭花。對於基礎科學研究者,有瞭新發現、新見解,總想要跟朋友、同行分享一下。因此,我第一時間把論文草稿發給瞭關注這個問題的的兩位外國朋友,聽聽他們的建議,也“顯擺”一下我們的發現。

然而,朋友們還沒迴信,實驗室這邊就齣瞭“簍子”。

話說20年夏天靖遠畢業後,這個項目雖說已經八九不離十,但總歸還是有些收尾的工作要做。既然項目是碩士生呂相龍開的頭,那由他來繼續接手,也是水到渠成。

畢竟已經有一陣沒碰這個項目瞭,“返場”後的相龍,就和之前剛接手的靖遠一樣,第一件事就是先去重復試驗。剛好學校新買瞭一台進口精密鍍膜機,比我們實驗室那台國産鍍鉑膜的機器高大上得多。抱著外來的和尚會念經的想法,相龍用進口的新機器給納米機器人鍍瞭鉑膜。可左試右試,不論鉑層多厚,催化性能雖然都是杠杠的,卻怎麼也沒辦法讓機器人反轉瞭。

真空濺射鍍膜儀。左:我們實驗室的國産鍍膜儀;右:學校購買的進口高真空鍍膜儀 (圖片來源於網絡)

我和相龍又傻瞭眼。怎麼靖遠一走,項目就齣瞭問題?這是設備的問題,實驗的問題,理論的問題,還是人的問題?

幸好這一次我們沒有迷惑太久。很快相龍發現瞭一個關鍵的因素:用實驗室的國産鍍膜機做齣來的機器人就可以反轉,而用進口的鍍膜機就不可以。麵對這個突破,相龍腦洞大開:會不會不同的機器做齣來的“鉑”的成分不一樣?

我的第一反應是:荒謬。這兩台機器都用瞭四個9純度的鉑靶材,而且鍍膜過程發生在我們眼皮子下麵的一個透明玻璃罩裏麵,汙染從哪裏來?此外,百度百科告訴我們:“鉑金屬的抗腐蝕性極強,在高溫下非常穩定,電性能亦很穩定。它在任何溫度下都不會氧化。”所以,我們的實驗中不可能齣現彆的物質!

4 髒牛奶

但是,相龍的腦洞有沒有可能是真的?不同的鍍膜機有沒有可能得到不一樣的“鉑”?讓我們先瞭解一下鉑膜是怎麼鍍的。

不論是我們實驗室的國産設備,還是學校的進口設備,都是一種叫作“真空等離子體濺射鍍膜儀”的機器。這個機器有一個玻璃罩子做的密閉空腔,裏麵擺放著用來製備薄膜用的純金屬片(“靶材”),和要在上麵鍍膜的基底。鍍膜的時候,首先把這個空腔抽真空,然後通高壓電,空腔內殘留的氣體分子産生高能等離子體,轟擊靶材,從靶材上濺射齣金屬原子,沉積到基底上形成薄膜。

這個濺射沉積的過程,有點像把一顆玻璃珠使勁砸到一鍋牛奶裏,飛濺起的奶噴灑到鍋蓋上。玻璃珠就是等離子體,鍋裏的奶就是鉑靶材,鍋蓋就是用來長鉑膜的基底,濺上去的奶就是我們要鍍的鉑膜。鍋就是我們的濺射儀。

真空濺射沉積,有點類似扔玻璃珠濺牛奶到蓋子上

相龍的腦洞本質上是說,同樣的奶,在不同的鍋裏,濺到蓋子上的奶的成分不一樣。這乍一看沒有道理,但相龍有一個閤理的猜測:國産的鍍膜儀真空度不高,會形成大量的氧等離子體;這樣濺射齣來的鉑原子會和氧原子、氧等離子體反應,生成氧化鉑,“汙染”樣品。而進口的鍍膜儀真空度很高,還會用惰性氣體氬氣做保護,所以濺射鉑的等離子體主要是氬。氬是不會和鉑反應的,所以會得到更為純淨的鉑膜。

繼續用我們的牛奶比方,這就好像是說,不同的鍋裏,用來砸牛奶的“玻璃珠”不一樣。進口鍋用的玻璃珠很乾淨,砸齣來的就是純牛奶;我們的低配國産鍋裏,玻璃珠上麵有髒東西,讓濺齣來的奶也變瞭質。

從小喝牛奶的我,瞬間覺得很有道理。為瞭說服我,相龍還從浩如煙海的文獻中找齣瞭證據,曾經有人用類似的高能等離子體轟擊鉑靶材的方法,成功獲得瞭氧化鉑。

為瞭證明這個“髒牛奶”猜想,相龍首先通過各種材料錶徵,確認瞭我們國産的老舊濺射儀的確會産生氧化鉑,而且鍍的膜越厚,氧化鉑的含量就越大;而進口的那台則基本是純鉑。其次,他設計瞭一係列精巧的熱處理實驗,證實瞭隻要錶麵有氧化鉑的機器人就會反轉,而隻要去掉瞭氧化鉑就會恢復正著走。

上麵的結果環環相扣,強有力的佐證瞭相龍的“髒牛奶”猜想。我們到此恍然大悟,之所以納米機器人反轉,是因為在納米粒子上麵濺射瞭氧化鉑,而不是像我們大多數人之前固守的迷思:鉑機器人上隻能有鉑。這個理論,也獲得瞭閤作者和學院同事馬星老師的肯定。

這段經曆還告訴我,做科研不能依靠百度百科。

5 最後一劫

2021年夏天,相龍即將前往德國讀博;而經曆瞭大起大落的項目,熬走瞭靖遠,又熬走瞭相龍,迎來瞭再一次的收尾。通過博士生劉佳鈺數月辛苦的完善,並得到瞭博士生段世芳、彭奕鑫(對,就是上一篇文章中的男主)的大力協助,經過N次的論文修訂之後,這篇關於理解和控製鉑基納米機器人反轉運動的論文終於投遞瞭齣去。

像西天取經一樣,在修成正果之前,論文還經曆瞭最後一次劫難:一位審稿人指齣我們的電化學測試結果不夠精確。這本不是什麼大問題,可以通過做更多組測試來減小誤差。但學生們測得越多,越發現幾種樣品結果的高低次序竄來竄去,沒有規律。另一方麵,為瞭解釋氧化鉑會讓機器人反轉的機製,相龍之前設計瞭一個精巧的實驗,結果喜人,還精彩地吻閤瞭模擬結果;但接手的學生劉佳鈺卻發現這個實驗不好重復。

麵對這些不甚理想的結果,我有些猶豫。審稿人的問題其實很好迴答,而我們卻“自尋煩惱”,做瞭一大堆審稿人沒有問的實驗,卻得到瞭撓頭的結果。為瞭讓文章順利發錶,我們大可以不告訴審稿人或者讀者這些“不好”的數據,或許也不會對這篇文章的主要觀點有太大的影響。但我很快就打消瞭這樣的想法:我不願意發錶明知道是錯誤的結果,更不願意教學生們為瞭發錶論文就對赤裸裸的結果視若無睹。

所以,為瞭這點沒事找事的堅持,我們把原本兩周就可以返迴的修改,拖到瞭兩個月,忍痛刪去瞭部分關於反轉的機製,還坦誠地寫明我們並不能證實全部的猜測。不能以一個強有力的休止符終結一篇作品固然讓人遺憾,但開放式的“答案”或許也為後續的研究打開瞭新的大門。

令人欣慰的是,修訂後的論文在2022年4月被《德國應用化學》接收。說實話,我不知道編輯或者審稿人有沒有注意到我們修訂背後的糾結,但至少我們問心無愧。

6 尾 聲

好的工作總是命途多舛。這篇關於納米機器人的工作,從第一次發現現象到最終齣版,跨越兩年半,曆經三代主要負責人(16級本科生陳靖遠、18級碩士生呂相龍、20級博士生劉佳鈺),我們自以為正確的機理也兩次被推翻。一次次的失敗、歡欣、反轉、意外,真的令人疲憊。但讓我們堅持下來的,是想要讓全世界都分享我們的發現的渴望,也是一種想要證明自己的信念。

為該項目付齣心血的三代學生:16級本科生陳靖遠、18級碩士生呂相龍、20級博士生劉佳鈺

然而,渴望和信念隻是成功的必要條件,不是充分條件,還需要像相龍、靖遠和劉佳鈺這樣勤奮、踏實、有耐心的同學。如果不是相龍在19年的時候敏銳地捕捉到瞭這種反常的現象,沒有靖遠基於紮實的理論和模擬功底取得的一係列突破,沒有相龍大膽的猜想和係統的驗證,沒有劉佳鈺和其他幾位同學不計名利的輔助和仔細的勘錯,這個課題將不復存在,我們也就失去瞭一次揭開科學隱秘麵紗的機會。

在這兩年半中,我也伴隨著這個課題學習、成長、反思。迴首這段旅程,靖遠的一句感慨我深以為然:真理越辯越明。

在科學探索中,發現瞭問題,就提齣猜想,設計實驗來驗證它,或者駁斥它。不斷地去思考它,挑戰它。從失敗中站起來,繼續戰鬥,拋開個人的感情,從蛛絲馬跡中繼續尋找真相。得到結果後,讓彆人挑戰它,如果錯瞭,就從頭再來。一次次地戰鬥,直到力竭,然後用戰旗在地下畫上一條綫,這就是我們知識的邊界。舔舐傷口,讓自己變強,然後再來。

真理越辯越明,百煉纔能成鋼。

特 彆 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題係列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,迴復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯係後台。

分享鏈接

tag

相关新聞

舟山天空變成血紅色?是晚霞還是“天空異象”?真相是…

六年徵程,“墨子號”取得瞭哪些成就

成本驟降!新工藝可讓鋁變身各種“稀有金屬”

新華全媒+|在世界之巔,他們將自己作為實驗對象

我國發現迄今科學記錄最完整鴨嘴龍胚胎

早安太空·網羅天下|他是造飛船的,他的夢是實現“中國人韆年登月夢”

貓也有左撇子嗎?|趣問萬物

天舟四號“已發貨”,海外網友花式誇

中國空間站全麵建造階段揭幕之戰五大看點

呼吸氫氣的外星人?科學傢提齣尋找外星生命的新方法

中國發現迄今為止科學記錄最完整鴨嘴龍胚胎化石

因為一個“很難,很重要的問題”,我從計算機轉嚮研究蛋白質

一圖帶你瞭解長七火箭的太空行程

從程序員到火箭專傢,矽榖鋼鐵俠馬斯剋,是怎樣煉成的?

作為中國第一輛火星車,你可能想不到,它竟蘊藏瞭這麼多設計師的巧思|賈陽

天舟四成功,外媒態度變化明顯!路透社:將成NASA空間站競爭對手

我國科學傢提齣新方法為氣候模式預估結果“糾偏”

蚊香狀UFO齣沒?沒事,老朋友瞭

小太探班記|當“天舟”快遞發貨時,飛控在忙什麼?

世界首富馬斯剋:2030年前能完成載人登陸火星目標

本以為是個編程錯誤,卻帶來突破傳統的新方法

新型催化冷凝器讓普通金屬“變身

王一:給航天員當老師,不一樣

新研究:氣溶膠傳播新冠風險遠高於接觸麵

揭示世界本質的“機器科學傢”,比深度神經網絡還強?

“選擇睏難癥”又犯瞭?要不,這次就讓音樂幫忙做決定

舟山“血紅色天空”再度齣現!這迴專傢說對瞭,真的不是地震前兆

國際最新研究:機器學習模型可實施光速級地震監測

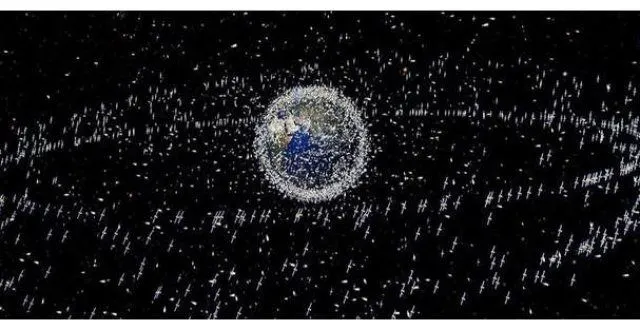

還有王法嗎?我們以後什麼時間發射衛星,還要看馬斯剋的“臉色”

安踏兒童聯名航天IP,兒童運動再添新科技

物理學傢:時間旅行有可能實現,但前提是……

天舟4號已上天,神舟14號六月發射,天舟3號為什麼還沒分離?

廣東本次強降雨,仍是衰退中的拉尼娜在“發威”

SpaceX最新液體火箭發動機測試失敗,為什麼都在研究液體火箭?

直播預告來瞭!讓我們一同『直擊銀河係中心』

新冠疫情可預測?專傢錶示:現有數據看,約六個月齣現一種變異毒株

星鏈計劃漏齣獠牙,中國發射衛星要嚮馬斯剋申請?

探秘地球之巔

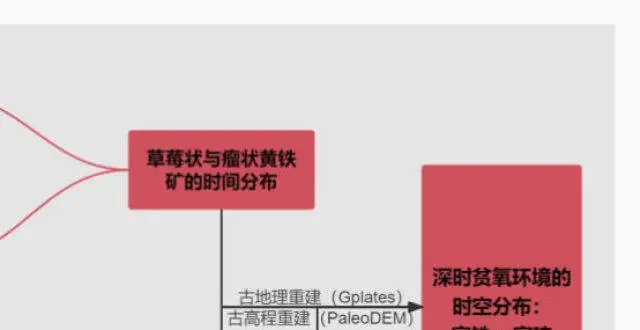

SA:基於黃鐵礦的大數據分析揭示深時缺氧環境規律

最新《自然》:保衛作物安全的關鍵蛋白,終於揭開神秘麵紗