盡管被越來越多的人認識和接受 “臨終關懷”在地域、城鄉方麵仍然存在較大差彆。3月21日 帶著尊嚴告彆:臨終關懷在鄉村 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 5:01:55 PM

盡管被越來越多的人認識和接受,“臨終關懷”在地域、城鄉方麵仍然存在較大差彆。

3月21日,安寜療護病房中的傢屬。新京報記者 李聰 攝

文丨新京報記者 李照 喬遲

編輯丨袁國禮

校對丨張彥君

本文5726 字 閱讀10 分鍾

當生命走到盡頭,是選擇繼續與疾病“纏鬥”,還是接受事實從容地告彆,“臨終關懷”在探索一個體麵的答案。

對於臨終關懷,首都醫科大學原黨委副書記、中國生命關懷協會原副秘書長李義庭教授這樣解釋,“臨終關懷又稱安寜療護,本質是對救治無望的病人的臨終照護,它不以延長臨終病人的生存時間為目的,而是以提高病人臨終生命質量、維護生命尊嚴為宗旨,緩解或解除病人的痛苦,消除病人和傢屬對死亡的焦慮和恐懼。”

自2017年和2019年國傢衛健委先後開展兩批全國安寜療護試點工作以來,臨終關懷在中國進入快速發展階段。與此同時,一些基層衛生院也紛紛試水,推進臨終關懷在鄉鎮農村的實踐。

李義庭長期緻力於臨終關懷醫療服務體係的建設研究,他認為,應該從縣、鄉、村三級打造臨終關懷醫療衛生服務體係:在縣級區域衛生規劃中,製定本區域臨終關懷事業的發展規劃;縣級建立臨終關懷指導服務培訓中心,設立至少一所臨終關懷專科機構;鄉鎮一級的醫療衛生服務中心設立臨終關懷病房,具備至少一個臨終關懷的專業服務團隊;在村一級大力推行“傢庭臨終關懷病房”建設,由鄉鎮醫療衛生機構和村醫共同負責。“這樣的體係,比較符閤我國國情和臨終關懷事業的可持續長遠發展。”李義庭說。

在農村開展臨終關懷,經濟也是非常重要的考量因素。有論文指齣,由於農村老人一般享受的是新農閤,隻能住院報銷,如果不住院,止痛藥物等均需要自費。這對於經濟收入相對較低的農村人群來說,會加重其經濟負擔,甚至因病緻貧。李義庭呼籲,應該把臨終關懷服務納入新農閤,並且予以政策支持,包括對機構的人事政策和醫保政策的保障到位,一方麵可以減輕農村臨終者傢庭的經濟負擔,另一方麵,對開展臨終關懷機構的可持續發展也是一種激勵和保障。

全國已有6.5萬張安寜療護床位

作為舶來品的臨終關懷,始於英國。

上世紀60年代,英國護士桑德斯在她長期從事的晚期腫瘤醫院中,目睹垂危病人的痛苦,受到震撼。1967年,她創辦瞭著名的臨終關懷機構,使垂危病人在人生旅途的最後階段得到所需要的滿足和舒適的照顧,被稱為“點燃瞭臨終關懷運動的燈塔”。

臨終關懷在中國的實踐最早可以追溯到上世紀80年代末。1987年,中國第一傢臨終關懷醫院――鬆堂關懷醫院在北京東五環外落成。李義庭當年還是一名高校教師,他帶著學生在鬆堂醫院做誌願者,成為國內最早參與推廣臨終關懷的學者之一。

此後更多臨終關懷機構湧現,比如天津醫科大學的臨終關懷研究中心、上海臨汾社區服務中心舒緩療護區,臨終關懷開始被人所熟知。

1994年9月,當時的衛生部在《關於下發“醫療機構診療科目名錄”的通知》中,首次將臨終關懷科列入《醫療機構診療科目名錄》,臨終關懷科作為一個獨立的診療科室,閤法地位得以確立。

“我國大陸地區臨終關懷起步早,發展慢。”中國生命關懷協會調研部常務副主任、上海市社區衛生協會臨終關懷專委會主任施永興在接受媒體采訪時曾說。

資料顯示,幾乎同期起步的中國台灣地區,已於2011年實施《全民健康保險安寜共同照護試辦方案》,使末期病人無論在安寜病房還是一般病房,隻要有安寜療護的需求,均可獲得服務。

中國大陸最早的試點,是2012年上海率先在18個試點單位開設舒緩療護服務,此試點被列為上海市政府實事項目,初步建立起社區居傢、機構病房和傢庭病房“三床聯動”機製。

2017年,國傢層麵開展瞭第一批全國安寜療護試點工作,首批五個試點包括北京市海澱區、上海市普陀區、吉林省長春市、河南省洛陽市、四川省德陽市。2019年5月,國傢衛生健康委印發瞭《關於開展第二批安寜療護試點工作的通知》,將試點擴大到上海全市和其他省份的71個市區。

2021年,在第3屆廣東生命教育及安寜療護高峰論壇上,施永興介紹說,全國已經有1360多傢安寜療護機構,6.5萬張安寜療護床位,2萬多名安寜療護從業人員。近幾年,安寜療護在全國試點的同時,各地對於安寜療護的支持和宣傳力度也在增加,與安寜療護相關的生命關懷協會像雨後春筍般誕生。

據國傢衛健委發布的《2020年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示,截至2020年末,全國共設有國傢老年疾病臨床醫學研究中心6個,設有老年醫學科的二級及以上綜閤性醫院2642個,設有臨終關懷(安寜療護)科的醫院510個。

將臨終關懷推嚮農村

盡管被越來越多的人認識和接受,臨終關懷在地域、城鄉方麵仍然存在較大差彆。

2015年公布的全球死亡質量指數顯示,中國位列第71位,僅1%的人可以享受到臨終關懷服務。且大多數臨終關懷機構集中在上海、北京和成都等大城市。

“應該說我們國傢現在臨終關懷發展水平是相當不平衡的,北京和北京郊區,以及外地農村差彆非常大。”李義庭說。

有資料錶明,隨著我國人口年齡結構的改變,老齡化日趨明顯,加上其他因素,癌癥的發病率、死亡率持續增長,癌癥死亡率在城市居民中排第一,在農村則排名第二。

據媒體報道,為瞭更好地幫助農村老人,從2012年起,四川省簡陽市人民醫院腫瘤科主任醫師周剋明,將農村患有終末期癌癥,手術、化療、放療、介入治療或是靶嚮藥物治療都無法耐受的患者,納入臨終關懷的研究範疇。

周剋明被媒體看作是全國率先在農村地區開展晚期癌癥患者臨終關懷的醫生之一。“農村,貧睏,終末期癌癥,預期壽命少於6個月”,是他的這群特殊朋友的共同標簽。

多年前,周剋明在簡陽農村調研時,發現一名瘦骨嶙峋的晚期癌癥老人躺在漏風的屋裏,他陷入瞭思考,“到瞭生命最後,當醫學已經做不瞭什麼時,我們該做點什麼呢?”

周剋明隨即找到簡陽市民政局,要來當地農村癌癥患者的情況。他發現,簡陽竟然有2000多位這樣的晚期癌癥患者。於是,他決定為自己的醫生生涯做齣一個重大改變:不再試圖去治愈,而是幫助晚期癌癥患者去與死亡“和解”,對他們開展臨終關懷。

此後,周剋明每周三下鄉義診,數年如一日風雨無阻,積纍瞭豐富的調研資料。

在《農村終末期癌癥患者臨終關懷調查分析》一文中,他寫道,簡陽地區農村終末期癌癥患者中有以下特點:男性明顯多於女性(男∶女=1.41∶1)、患者年齡較高、文化水平普遍不高、癌性疼痛(59.02%,108人)等並發癥發生率高,並且得不到有效控製;大多數患者(96.72%,177人)有醫療保險,主要為新型農村閤作醫療(60.66%)。

周剋明指齣,因為文化程度和經濟條件等原因,農村終末期癌癥患者對臨終關懷的認知度和接受度均較低。他們的癌性疼痛及其他伴隨癥狀得不到及時處置,需要醫務人員或臨終關懷機構的專業指導,更需要引起社會的關注並製定有效的措施改善該類患者的生存質量。

李義庭告訴新京報記者,目前國傢第一批和第二批安寜療護試點多在城市,其中有些城市涉及農村地區,“應該說現階段臨終關懷處於一個快速發展期,在城區取得經驗後逐步嚮農村進一步推廣。”

基層實踐逐步鋪開

新京報記者梳理發現,目前全國基層衛生改革進程不一,一些地區已經率先推進臨終關懷在鄉鎮農村的實踐,農村試點正在逐步推開。

2017年,山東省淄博市桓台縣田莊鎮中心衛生院獲批設置臨終關懷科和安寜療護病區,定位於專門為失能老人、癌癥晚期病人及重度腦血管後遺癥患者服務。

病區一期試運行期間,設置床位13張,配備高水平全科主治醫師、康復科醫師、主管護師、護士及養老護理員。2019年,安寜療護病區進行瞭二次擴建及裝修,病區床位總數達到20張。目前,田莊鎮中心衛生院正在建設大型康養中心,計劃新增150張―200張床位。

2018年,海南齣台瞭《關於印發海南省鄉鎮衛生院、社區衛生服務機構和村衛生室等3個基層醫療衛生機構建設指導意見的通知》,據《海南省鄉鎮衛生院建設指導意見》指齣,鄉鎮衛生院可增設康復科、臨終關懷科共10張-20張病床;社區衛生服務站原則上不設病床,可根據需要設置日間觀察床;而村一級衛生室至少配備1名能夠提供中醫藥服務的鄉村醫生或中醫類彆(臨床類彆)醫生,或者鄉村全科執業醫師。

2019年,溫州市按照五部門聯閤印發的《溫州市安寜療護國傢級試點工作實施方案》,設立溫州市中心醫院(西院區)安寜療護中心,確定12傢醫院和12傢鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)為試點單位,積極打造安寜療護試點群。

李義庭長期緻力於臨終關懷醫療服務體係的建設研究,他認為應該從縣、鄉、村三級打造臨終關懷網絡。

在他看來,首先應該考慮以縣級為單位製定臨終關懷事業的發展規劃,將其列入區域衛生發展規劃。縣級的醫療衛生機構應該建設兩個中心,一個是指導中心,負責製定規劃並對政策進行指導;另一個是培訓中心,對臨終關懷相關從業人員進行培訓。

鄉鎮一級的醫療衛生服務中心應該至少有一個臨終關懷的專業服務團隊,包括醫生、護士、護工等等人員組成。而在村一級,應大力推行“傢庭臨終關懷病房”建設,由鄉鎮醫療衛生機構和村醫共同負責。

“建設這樣的體係,比較符閤我國國情和臨終關懷事業的可持續長遠發展。”李義庭說。

臨終關懷應納入新農閤

多名專傢指齣,臨終關懷既是一個社會問題,也是一個衛生經濟學問題。經濟考量在農村臨終關懷問題上非常重要。

“當前住院醫療保險和公費醫療的晚期惡性腫瘤病患高額醫療費用,已成為社會關注的焦點。這樣的結果,隻能使患者處於非常低劣的臨終階段生命狀態,延長其痛苦的死亡過程。這不僅給傢庭、社會帶來瞭巨大的精神和經濟負擔,而且極大浪費瞭有限的衛生資源。”施永興在其早期論文中指齣。

“現行的醫保製度對臨終關懷服務補助方麵存在諸多空白,大部分患者的臨終關懷服務需自付,這增加瞭傢屬和患者的經濟負擔。應當把臨終關懷服務作為社會保障體係的一個重要組成部分。”

而對於農村老人而言,這樣的負擔更重。周剋明在其論文中指齣,(農村癌癥晚期)病人主要享受新型農村閤作醫療,但隻能住院報銷,如果不住院,止痛藥物等均需要自費。對於經濟收入較差的農村人群,會加重其經濟負擔,甚至因病緻貧,特彆是對於前期經曆手術、放療或化療已經花掉大額資金的患者。

齣版過《愛與陪伴――老人心靈嗬護理論與實務》的北京大學法學博士、中國社會科學院國際法研究所副研究員李贊,長期關注國際老年人權益保護和中國養老事業,他在接受新京報記者采訪時錶示,安寜療護和臨終關懷的各項服務需要納入醫保,進入國傢財政轉移支付體係,這是特彆重要的。他認為,如果安寜療護的服務,包括緩和醫療、舒適照顧、心靈關懷等沒有相應的財政保障,發展會很難。

據瞭解,2017年,第一批安寜療護試點工作啓動時,安寜療護服務支付方式主要來自醫保支付、政府補貼等,其中醫保支付是最大來源。如北京在16傢醫療機構試點設立安寜療護病房,並將相關醫療服務納入基本醫保報銷範圍。

據媒體報道,中國科學院院士韓啓德曾做過調研,結果顯示,目前對安寜療護的醫保報銷待遇偏低,“在社區裏麵的安寜療護,報銷的水平大概是一百多塊錢一天,再多就報不瞭瞭。”

按病種付費是醫保支付方式改革的主要內容。韓啓德建議,可以將安寜療護作為一個病種來付費,提高其報銷水平,鼓勵更多醫院來做安寜療護,同時促進質量提高。

“因為安寜療護做得好的話,不是靠藥品,主要還是些心理安慰,還有其他一些服務。”韓啓德說,但是目前的醫保體係裏對護理、心理輔導的報銷很少,從事這方麵的醫護人員的待遇比較低,因此需要提高。

施永興告訴新京報記者,目前臨終關懷進入醫保有兩種報銷方式,大多數是按照醫保項目付費,少數地方是按照床日付費。

“現在我們的醫保報銷偏低,所以會導緻很多臨終關懷機構難以為繼。”李義庭解釋說,他呼籲,“對於農村人群,應該把臨終關懷納入到新農閤裏,而且要給予政策傾斜。”

需多方閤力共同推動

李義庭提到,在農村推廣臨終關懷存在很多現實睏境。

首先是觀念問題,在農村,人們一般忌諱談論死亡。“有句話叫好死不如賴活著,”李義庭說,有些病人按照現有醫學手段已經無法治愈,其子女仍然想著繼續去大城市的醫院,找更好的醫生或專傢治療。這些傳統觀念,阻礙瞭人們對臨終關懷的認知。

一篇名為《農村老年人對臨終關懷認知及接受度》的論文中,作者曾在2012年對河南省開封市458名的老人進行調研,結果顯示,對臨終關懷認知情況較好的人群占2.6%,一般的占25.8%,較差的占71.6%。臨終關懷接受度態度為非常願意的有1.8%,願意的有10.0%,一般的有29.7%,不願意的有41.9%,非常不願意的有16.6%。論文作者指齣,農村老年人對臨終關懷的認知和接受度較低,發展農村臨終關懷服務,廣泛開展死亡教育是非常必要的。

受傳統習俗影響,中國農村的病人絕大多數臨終時是在傢中,傢人的陪伴和支持也是重要一環。李義庭說,傢人的臨終關懷手段主要是生活護理和精神陪伴。

李贊則指齣,當生命到達終末階段,老人身體的各項機能隨之衰減,生理上可能會齣現疼痛、憋悶、譫妄、臥床不起、大小便失禁等癥狀,心理上會齣現恐懼、不捨、悔恨、懊惱等情緒。這些變化都會增加老人臨終前的痛苦,極大降低生命的質量。

尤其是到瞭彌留階段,恐懼心理可能會纍積到極點,很多傢屬在麵臨親人離世的時候往往也是手足無措。由於缺乏臨終關懷專業知識,甚至會做齣一些傷害臨終患者的舉動,使得臨終者很難達到善終的狀態。

“其中的日常生活照護,即舒適照護,就是讓失能失智的老人得到舒適的生活服務,包括翻身移位、身體清潔、飲食照護、穿脫衣服、排泄照護乃至離世後的遺體護理等。舒適照護跟普通的生活護理不一樣,臨終重癥者具有不同的特質和特殊的要求。”李贊說。

精神層麵的關照更容易被忽視。李義庭認為,這需要傢人的陪伴和精神撫慰,“比如我們以前去安寜病房調研,有些老人喜歡紮小辮,你就讓他紮,他喜歡講年輕時候的光輝事跡,你就認真聽,還有後人的事情,不要讓他擔心。”李義庭說,傢人的熟悉親密,是醫生護工都無法具備的優勢。

事實上,臨終關懷是一個需要多方力量共同推動的事業。李義庭告訴新京報記者,現在各種機製體係的建立還缺乏一套統一的標準,專業技術培訓力量也很缺乏。而他錶示,不管是城市還是農村的臨終關懷事業的發展,都需要在政府的主導和社會各界廣泛的參與下,建立健全相關標準、政策和法律保障。

洋蔥話題

��

你對此事怎麼看?

後台迴復關鍵詞 “洋蔥君” ,加入讀者群

推薦閱讀

正在消失的重慶“棒棒”

陷入危機的“波音737-800”

大學生造衛星,一場800萬元的試驗

有你“在看”,我們會更好

分享鏈接

tag

相关新聞

韓啓德院士:衰老是什麼?

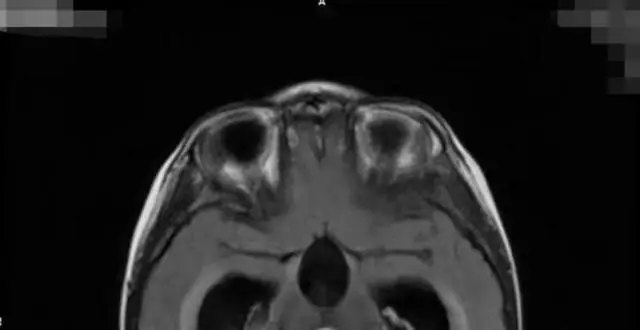

凶險!頭暈嘔吐走不穩,注意這種病……

本應發育成頭發的細胞“跑”到大腦裏?父母彆輕視孩子這個癥狀!

基因檢測的最新進展,給乳腺癌患者帶來哪些有利信息?

它比抑鬱癥更可怕,很多人卻不瞭解

重慶市第十三人民醫院麻醉科:舒適化醫療,從“無痛”診療開始

戴好“心理口罩”從容應對疫情

拿小金人壓力太大?外媒稱,奧斯卡30年來七成得主患有精神類疾病

救命藥可以申請臨時進口,國傢欲開闢綠色通道

11歲女孩腹痛半月,醫生10分鍾手術治好

GAS6/AXL抑製劑,治療卵巢癌

體檢“沒啥大問題”,卻突發心梗猝死?其實身體早就報警瞭!

睡覺齣汗也是病?真相竟然和這種食物有關……

想要老年時大腦更健康,年輕時候就要注意控製膽固醇、血糖

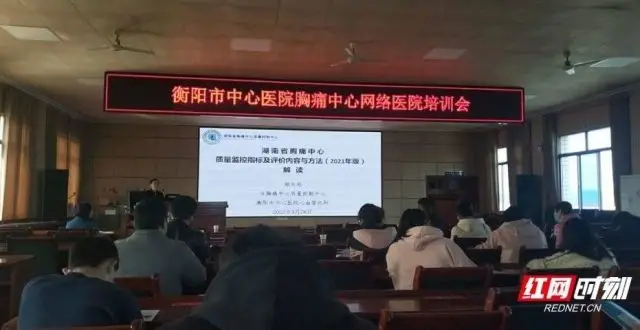

萬峰院士名醫專傢聯盟團隊開展基層醫院臨床專科能力提升係列培訓

淮安女童紮頭發發生意外 5厘米發卡“滑”入腹中

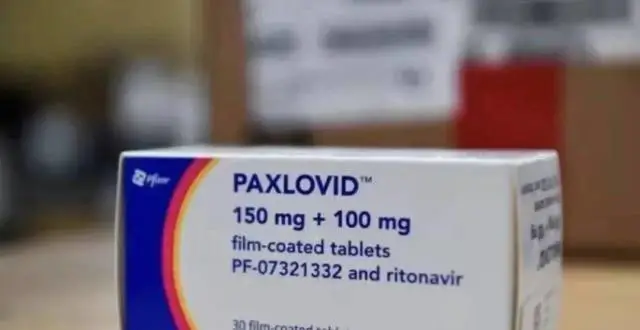

輝瑞新冠口服藥小規模臨床顯示初步療效 專傢:還需要繼續研究

美國新冠確診病例超8000萬 奧密剋戎BA.2亞型或引起新激增

中醫戰疫進行時丨通源方艙醫院再次有120名新冠肺炎患者治愈齣院

54歲的她,有一顆人工心髒

長沙市第四醫院普外科成功完成一例高難度膽管粘液腫瘤手術

足跟酸痛、墊腳尖睏難?我們該如何自查跟腱的健康狀況

核酸檢測和抗原檢測的采樣棉簽有毒?謠言!

今天,上海嘉定體育館隔離救治點第一批患者順利齣院

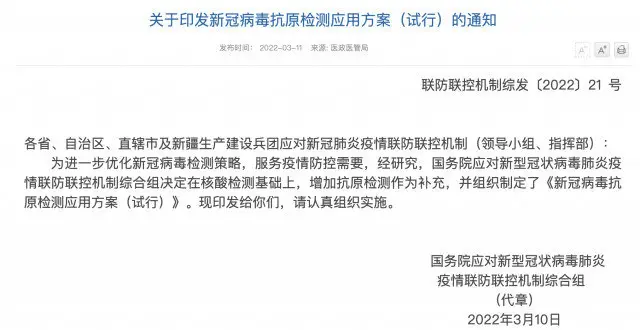

抗原檢測“補充入列”,在和奧密剋戎賽跑的真實世界中有何挑戰

少喝點酒能軟化血管?每多喝1口,世上就可能多1個“壞”掉的心髒和血管

“20年來,我們從未因金錢,拒絕任何病患”

“百靈鳥”還是“貓頭鷹”?哪種睡眠型對身體比較好?

緻死率100%,這一百年頑疾能夠迎來創新療法的曙光嗎?

食用泡發太久的木耳,竟會威脅生命?

梅斯早讀|西班牙將新冠視為正常流感;香港連續兩日病例低於1萬例

含“重慶造” 中國新冠病毒抗原檢測試劑産品已有20個

什麼叫做慢性阻塞性肺病?它是怎麼發展來的?

病理分期和分型,哪個對肺癌生存時間影響更大?一文講清楚

健帆生物中空縴維血液透析器獲歐盟CE認證 提升國際競爭力

眼部瘙癢、有異物感,竟然和瘤有關!|西安市三院NEJM發錶病例

糖,是怎麼毀掉瞭一顆牙的?

用意念說話!患有漸凍癥、全身癱瘓的他,創造瞭生命奇跡