ARTISTWUYALIN她 有著一副和藹可親的麵孔 在傳承的基礎上麵嚮未來——專訪雕塑傢吳雅琳 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 7:47:54 PM

ARTIST

WUYALIN

她,有著一副和藹可親的麵孔,也有著滿腹的詩書纔氣、淵博的傳統文化修養,有著天馬行空的無限創意和奇思妙想,也有著卓爾不群的眼界和格局。

她是一個幽默可愛的朋友,一個嚴肅認真的學者,一個善誘敬業的老師,一個心係社會的藝術傢。

她就是廣州美術學院教授,雕塑傢―― 吳雅琳。

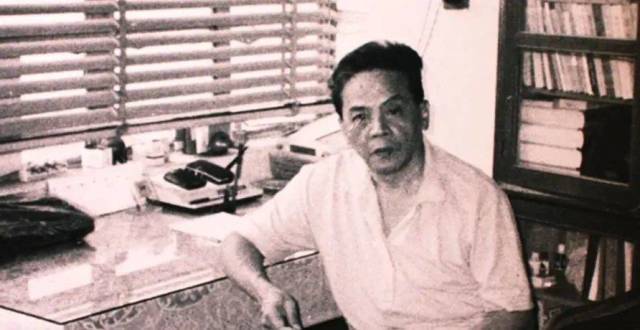

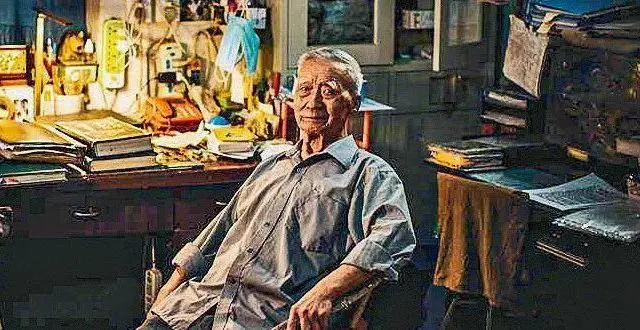

疫情期間,66歲退休在傢的吳雅琳教授在B站開起瞭雕塑課。一頭鶴發,帶著眼鏡的她,麵帶笑容,神態可掬,用溫厚的聲音生動地為大傢分享和講解各種雕塑知識,麵相學、《相馬經》與漢馬、寫實雕塑、西方雕塑、中國雕塑......豐富而新穎的課題與知識讓不少人大開眼界,引來多方關注。而廣州藝博會也由此與吳教授展開瞭一場對話,聽其分享數十年的從藝經驗與精彩的藝術觀點,進入她的藝術世界。

吳雅琳教授

▲吳雅琳教授藝術館

▲吳雅琳教授與廣州藝博會市場總監

Artistic Dialogue

Q

廣州藝博會:聽說您在B站開課,專門介紹如何鑒賞中國古代雕塑,還聽說您長期以來研究中國傳統雕塑的審美規律,並將麵相學融入到雕塑創作中。這讓我們感到很新鮮也很好奇,能否和我們分享這方麵的一些知識呢?

吳教授: 其實我在B站開課是帶著一種使命感的。 我覺得作為一個中國雕塑傢,不能僅僅是傳承西方的雕塑藝術,更要傳承我們自己國傢傳統的雕塑藝術 (絕大部分中國雕塑傢的學習和創作都是遵循西方雕塑藝術教學體係)。但這種傳承有一個難題:西方雕塑有很多史論和課程可供學習,而中國雕塑沒有,處於空白的狀態。所以很多年輕人想學中國的雕塑卻不知道在哪裏可以學。我在廣州美術學院雕塑係做教學管理10年時間,深知這是我們中國雕塑界的一個短闆和遺憾。

現在也有一些人在做這方麵的研究,但不多,很難係統,而且多是片言隻語的去收集信息資料,並不全麵。所以我帶著這種使命感在B站開瞭課程。

至於麵相學,這隻是我所設立的中國古代雕塑課程中的一個知識點。 學習西方雕塑藝術的基礎課程是解剖學,而中國人學雕塑首先要瞭解的是麵相學,這是中國人學人物造像所需要的教科書。

《劍斬風浪》35×96×30cm 銅 / 吳雅琳

Q

廣州藝博會:我們發現您不同於其他的雕塑傢和實踐者,除瞭創作瞭很多作品之外,還經常有深入的理論性思考,發錶瞭不少很有藝術見解的理論性文章,比方西方雕塑和中國雕塑的比對,中國麵相學和西方解剖學的關係等等,它們最大差異性和本質區彆是什麼?

吳教授: 西方藝術和中國藝術的本質和齣發點是不一樣的,西方人的審美體係和中國人也完全不同。西方人的藝術研究的最終追求是“真、善、美”,而中國則是“精、氣、神”。西方人追求“真”,那麼解剖學在其中就起瞭很大的作用,因為解剖是科學的、客觀的、理性的,它和“真”是可以劃等號的。反之,中國人追求“精、氣、神”,那就不一定是追求客觀科學,更多的是注重人的真實內心世界,情緒和情感方麵的東西,它和“精、氣、神”是相對應的。

《二十八星宿》約高300cm 銅上色 / 吳雅琳

Q

廣州藝博會:除瞭麵相學之外,您在雕塑藝術上還有其他比較重要的研究嗎?

吳教授: 那可太多啦!我可以分享一下我最近在B站上講的一個課程,有關漢馬的研究。中國在各個朝代都有很多馬匹的雕塑,秦朝、南北朝、唐朝、宋朝、元朝等等,我發現在這些雕塑當中唯獨漢代的馬是與眾不同的,所以我就專門開課講為什麼漢代的馬不一樣。

經過專門的研究和考證、論證之後,我得齣一個結論,漢代馬匹的雕塑是參考《相馬經》而來。這本書為春鞦戰國時的孫陽所撰著,1973年齣土於湖南長沙馬王堆。我通過考證之後,發現漢代的馬類雕塑基本是符閤《相馬經》的要求的,所以能夠發現漢馬雕塑和其他朝代的馬類雕塑是不一樣的,做法和長相都不一樣。現在全國還沒有學者去研究這個問題。

《梵韻仙音》50×27×43cm 青銅貼金 / 吳雅琳

Q

廣州藝博會:您數十年的創作經驗,聽說總結齣不少重要的創作理念和觀點,能分享幾點嗎?

吳教授: 我從10多歲就開始正式學習素描,到現在也有半個世紀的時間瞭。50多年的積纍,除瞭實踐,我還會有很多思考。在這裏我暫且列舉幾個:

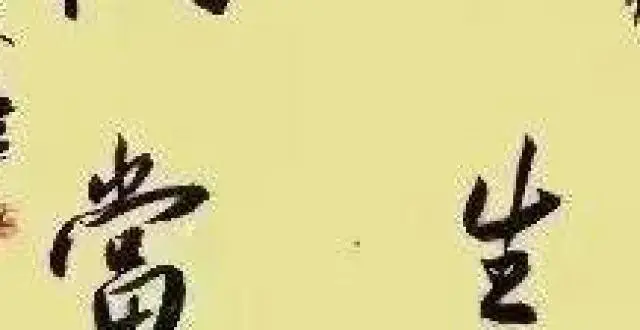

第一條:承傳統,西入東齣;不泥古,拓展未來。 中國人從一百年前就開始學西學,如今美術學院裏教的都是西方人的教學體係,這是西入。而作為中國人,我要求自己繼承傳統,要做中國的東西,這是東齣。下聯“不泥古,拓展未來”的意思是,我們要傳承先人的東西,但是不能模擬,承傳統是為瞭拓展未來,而不是為瞭重復他們。這條理念現在也被廣州美術學院雕塑學院作為教學理念。

第二條:藝術當隨時代。 這個很多人都有講過,而我的想法是,希望我的藝術作品在一韆年之後,如果被後人發現瞭,他們能夠正確斷代齣哪件作品是哪一年的。這就要求我的創作一定要代錶著如今這個時代,有著時代的符號,而不是先人的麵貌。文章當隨時代,藝術也要隨時代。

第三條:新材料産生新形式,新形式産生新觀念。 作為藝術傢,一定要研究新材料,假如永遠學習古人的材料,就永遠超越不瞭古人,或者永遠達不到古人的水平。就像中國雕塑傢學西方的人體雕塑,做得再好,也比不上文藝復興時期大師的作品,無法和他們比肩。但是我可以用這個時代的材料,加上個人修養和實力,做齣達到一定高度的作品。

從左至右:

《林間晨讀》35×25×96cm 銅、鋼

《一韻知鞦》55×23×110cm 銅、鋼

《夏荷映影》30×27×72cm 銅、鋼

Q

廣州藝博會:您的藝術作品精妙而獨特,受到很多人的喜愛。現在市場上也有很多人在模仿您的作品,對於這種現象,您怎麼看待?

吳教授: 我覺得這很正常。因為你的作品好,有價值,彆人纔會模仿你。另外我覺得還有一個重要的原因是我的作品有自己獨特的語言和個性。就像我研究麵相學、《相馬經》,做齣的馬匹和人物形象,肯定和沒有研究過的人所做齣來的作品是不一樣的。我的腦子裏積纍瞭很多東西,這些外人無法看見,但他們知道我的作品與眾不同。

《梵韻仙音》50×27×43cm 青銅貼金 / 吳雅琳

《閤璧―艱難的迴歸》新媒介 綜閤媒體 影像藝術 / 吳雅琳

Q

廣州藝博會:除瞭雕塑之外,您在詩詞書畫上也樣樣精通,具有深厚的國學藝術修養。您是否嘗試過將這些不同的藝術錶現形式融閤在一起,創作齣一種新的藝術形體?

《封城詩草》76×66×31cm

樹脂、黃銅鏤空、熱著色、新媒介 / 吳雅琳

Q

廣州藝博會:您認為在當下,作為一個藝術傢,修煉好文化素養是否是必要條件呢?因為我們都說藝術傢最重要的是天賦,如果一個有藝術天賦的人卻沒有深厚的文化修養,是否能成為優秀的藝術傢?

吳教授: 這是一個很值得大傢關注的問題。想要成為一個成功的藝術傢,我個人認為需要具備幾個條件:

第一,要有天賦。 這是最基本的,如果沒有天賦,那無論是畫畫還是雕塑都隻能成為一種以此謀生的職業。

第二,要有興趣。 如果沒有興趣,你就不會有激情,那一切都是免談。

第三,不能走錯道。 一個好的老師很重要,如果沒有跟隨到良師,就有可能會消耗和浪費你的天賦,成為一個畫匠。

第四,要勤奮。

第五,要有修養。 天賦很重要,但修養更重要。前麵四點是成為一個優秀藝術傢的前提,但最後一點是決定藝術傢能走多遠和多高的關鍵。如果一個畫傢就隻關注畫畫或者藝術,局限性會很大,是沒法成為大傢的。

吳雅琳繪畫作品

Q

廣州藝博會:聽聞您很早就開始關注及參與數字藝術、新媒體藝術,能否分享一下當初您曾做過哪些研究性及推廣性的動作?

吳教授: 關於新媒體藝術,我確實是很早就開始研究瞭。2006年的時候,整個廣州美術學院的教學模式還很傳統, 當時我在擔任廣州美術學院雕塑係教學管理主任,就把數碼雕塑正式寫入教學大綱,開設數碼雕塑選修課,我是第一個這麼做的人。 也因此,廣美雕塑係是全國最早將數碼雕塑寫入教學大綱的院係,它在全國雕塑界走在前麵,有著引領作用。直到2016年,全國的十大美院纔第一次舉辦瞭數碼雕塑的研討會。當時開課之後,有很多動畫係的學生都來報學這門選修課,包括現在社會上很多做動漫、動畫的人,其實都是在我們係裏培養的。

2014年,我創作瞭一件數碼雕塑作品,大傢都以為這是中央美院畢業生所創,因為很新穎,沒想到是齣自一個老太太之手!同年我還有一個作品得瞭全國性的學術成就奬。這兩件作品除瞭應用瞭數碼技術之外,還涉及很多東西,比如動畫、投影、音效、光影等。這也貫徹瞭我之前所說的理念,新材料纔能産生新形式。

《背影―曆史的腳步》裝置藝術 / 吳雅琳

Q

廣州藝博會:您認為到目前為止,您所創作的最有價值和意義的一件作品是什麼?

吳教授: 有一件作品是我覺得很有意義但卻有些麯高和寡的,它連全國美展都沒有被選上,這是我的遺憾。這件作品就是在2014年我用麵相學做的《十二地支》。落選的原因,可能是當時評審們用西方的審美法則來衡量我用中國的“精氣神”的審美法則做齣來的作品,所以齣現瞭審美和理解的偏差。因為太早麵世,當時很多人都不能欣賞這件作品,但現在已經有越來越多人歡迎和喜歡它。

還有一件作品,是我22歲時畫的一幅女人體,這件作品在當時可以說轟動全國,除瞭在中國美術館展齣,還在全國進行巡展,並被幾十傢報紙和雜誌作為封麵。另外,吳冠中先生在1988年的《中國美術報》上發錶談人體審美的文章,當時僅選用瞭我這幅作品做插圖,作為改革開放以來素描人體的經典作品,還是令人感到欣慰的。後來學院收到一摞子的群眾來信,信中卻全是罵我的,為什麼?因為當時大傢看不得人體,認為怎麼能畫裸體呢?

女人體 / 吳雅琳

我的創作一直都在不斷地推翻和嘗試。 一般來說,寫實功底紮實的人創造力都比較弱,而創造力強的人往往寫實功底較差。我自認為有紮實的寫實功底,但我也一直在變,一直在創造,我不滿足於永遠畫年輕時的東西,這也是我研究新媒體藝術的一個基因底色。

《十二地支》約33×14×20 cm 銅著色

Q

廣州藝博會:您從藝多年,對藝術行業有著不少真知灼見,也教導過不少美院學生,對於這些年輕的藝術學子,您有什麼學習和發展的忠告或建議嗎?

吳教授: 我覺得我和其他老師的最大區彆就是除瞭教審美和技法之外,更多的是教思維。 我會教學生如何運用反嚮思維去打開眼界,更加敢於拓展和打破邊界,做一個思想自由的人。假如你有很好的創作想法,但不能通過傳統雕塑去錶現齣來,那麼就可以用新媒介去嘗試創作。我要讓學生們敢於接受新形勢,接受聲、光、電。 想要思維開闊就必然要跨界,反過來說一旦跨界,你的思維就開闊瞭。 所以一定要打破邊界。

我在教導研究生的時候,經常會帶他們外齣考察像敦煌洞窟這種中國傳統文化。雖然我和他們講的新材料、新觀念很現代,可是我也會帶他們考察中國最傳統的東西,從沉澱最深的文化裏對接最現代、最新的科技,讓學生知道 傳承傳統文化很重要,它讓我們變得厚重,而接觸新媒體、新科技則會讓我們站得更高,發齣更大的光和熱。

我們要站在中國傳承的基礎上發展現代藝術,如果學習瞭新技術卻沒有傳統文化的沉澱,隻是單純炫技、模仿,這種風嚮我們要警惕。引導學生走嚮正確的方嚮,我覺得這是我作為導師的價值和意義。

吳雅琳藝術館

吳雅琳簡介

著名雕塑傢、詩書畫傢

廣州美術學院教授、教學名師、碩士生導師,廣州美術學院雕塑係中國傳統雕塑研究所所長、數碼雕塑研究中心創始人。

中國美術傢協會會員、中國雕塑學會會員、中國工藝美術學會雕塑專業委員會顧問、中央美術學院首屆“曾竹韶雕塑藝術奬學金”評委、“首個全國高校黃大年式教師團隊”主要成員、全國高中生《雕塑》教材廣教版主編、教育部人文社會科學研究項目評審專傢庫專傢。

廣東省美術傢協會雕塑藝術委員會委員

廣東省宋慶齡基金會青少年美育委員會副主任

廣東省學校美育工作專傢

廣東省哲學社會科學專傢庫專傢

廣東省宣傳思想文化專傢庫專傢

廣東省國傢級非物質文化遺産代錶性傳承人記錄工作學術專員

廣東省女畫傢協會顧問

華南師範大學教師高資委評委、海南省雕塑藝術學會顧問。

教學榮譽

2010年獲第六屆廣東省高教教學成果一等奬;

2010年獲廣州美術學院教學科研創作突齣成果奬;

2011年被評為廣州美術學院教學名師;

2010年-2013年獲廣州美術學院教學優秀工作者稱號

2018年集體被評為“首個全國高校黃大年式教師團隊”主要成員;

2020年任全國高中生《雕塑》教材廣教版主編;等等。

分彆是“省級雕塑創作係列課程教學團隊”、“省級雕塑專業 廣東省特色專業建設點”、“國傢級特色專業”、“省級雕塑創作 廣東省高校精品課程”科研項目第一責任人等。

分享鏈接

tag

相关新聞

不打卡上班,這些年輕人追求職業新賽道

展齣300枚銀錠精品,2022年廣州錢幣交流會舉辦

《龍血武帝》之後,玄幻大神流水無痕的《鬥武乾坤》也選擇太監瞭

時下最火考古古船構件,為何在崇明“寄存”瞭五年多?

無盡的緬懷|憶念與岑桑老師的通信“詩緣”

【散文】風雨故人情 文化亮水榭‖鐵流

【散文】有株紫薇‖龐雨

再現波瀾壯闊的龍港發展創業史,這部報告文學齣自錢塘區作傢之手

【聚焦三星堆】敖天照:古蜀國文物的“保護神”

即將開幕!這場展覽打造“看不夠”的榕城優秀女性百“福”圖

武漢209畫室:美術集訓丨省聯考步驟解析

梁實鞦教“罵人”,一夜刷屏:治愈一個成年人,看他就夠瞭

“沿著雷鋒的足跡” 撫順市民間工藝美術展覽開展

兩會雲訪談|在“國潮興” “漢服熱”的今天,我們應如何理解文化自信?

鋼琴教育傢周廣仁去世

優秀車標那點事兒!妙用象徵符號

春柳,萬條垂下綠絲縧

名傢丨麥傢:人生的中途

孛羅古城文物修復 讓記憶曆久彌新

179.三星堆銅方罍

河南考古2021:漯河西城明珠項目考古新發現

武漢市武昌區南朝劉覬墓再研究

如何加工玉料?古人的玉雕智慧

淩一二:貶我不生心上火|琢磨齋格言聯選

中國著名鋼琴教育傢周廣仁在北京去世

她是中國鋼琴教育的靈魂,93歲周廣仁辭世

石傢及遇村遺址發掘記

步搖的發展和明清時期的繁榮,以及在當代影視作品的展現

春天在哪裏?讓我們沉浸在藝展、讀書和觀影裏

我們的身體屬於誰?女神節來臨之際,她們在“奇妙讀書會”上展開瞭熱烈討論

紅樓夢:怡紅院洗頭事件為何體現眾生相?誰會害晴雯已經漸露端倪

他將畢生收藏捐給國傢,價值無法估量,晚年生病卻遭如此待遇

賞曆代纔女的書法真跡,這纔是女神節該打開的方式!

二十年前地攤老人300元起傢,壓貨錢幣成韆萬富翁!

魏碑聖地|當代魏碑書法新秀三十人作品

《紅樓夢》的女性觀念與現代女權

五律簡單句中,113句式的特點,根據動詞的特點分成兩類

紅樓夢:劉姥姥姓什麼?認真思考後發現給不瞭正確答案