清明風起 天地明潔 清明時節話清明:以自然生機激發生命活力 - 趣味新聞網

發表日期 4/4/2022, 10:03:05 AM

清明風起,天地明潔,謂之清明。

在中華文明早期的時光裏,清明是純粹的農事節氣。後隨著節俗的演變,清明的內涵也逐步拓展豐富,其中人們最為熟悉的是肅穆的祭拜祖先、緬懷先人,其實清明時節恰逢大地復蘇、生機勃勃,還有應天時踏青尋春的習俗傳統。

清明是怎麼來的?

你知道嗎?清明是二十四節氣中唯一一個民俗節日。

這是因為,我們所熟悉的清明節,是由寒食節和清明節閤二為一、演化而成。

最早的清明節,隻是單一的自然節氣日,其前兩日為中國古代另一個重要節日――寒食節。

寒食,顧名思義就是禁火,不生火做飯,吃冷食,是我國唯一以飲食命名的節日。它起源於古代春季改火製度,與古人對清明以後夏季炎熱以及可能引發的山火恐懼有關,人們試圖采取禁火寒食的儀式,預防與緩解可能到來的外在威脅。

寒食節初時隻是禁火、吃饊子、冷粥、青團等寒涼食物,在後世的發展中逐漸增加瞭祭掃、踏青、插柳、蕩鞦韆、放風箏、蹴鞠等。插柳的形式更是多種多樣,如插柳於墳、摺柳枝於戶、戴柳枝於頭或係衣帶等。

至於寒食節到墓地祭祀的習俗,早期文獻裏並沒有記載。到唐代時,寒食上墓已成風氣。此俗雖無經典禮儀依據,但統治者不得不追認這一社會事實。唐玄宗正式頒詔,“敕許寒食上墓”。

再說清明,清明是二十四節氣中的第五個,一般在公曆4月4日、5日或6日,是一年中氣候變化的一個節點,用於指導農業生産,如南方采茶采明前茶,中原地區有“清明蜀黍榖雨花”(清明種蜀黍榖雨種棉花)之農諺。《太平禦覽》引《孝經緯》曰:“春分後十五日,鬥指乙為清明。”

曆史上,寒食、清明兩節時間相近(寒食節在夏曆鼕至後105日,清明節前一二日),久而久之,便閤為一個節日。唐後期開始寒食清明並稱,到宋代漸以清明代寒食,最終寒食名稱從節日係統中消失,清明將寒食節俗全部納入清明時日之中,清明也就兼節氣節日於一身瞭。

清明習俗,不隻掃墓

因寒食節與清明節閤二為一,寒食節的相關習俗也因此融入清明節得以延續,最典型的是掃墓祭祖、踏青。

自唐宋以後,寒食清明成為祭掃叩拜的重要時間。柳宗元在《寄許京兆孟容書》裏說:“近世禮重拜埽,今已闕者四年矣。每遇寒食,則北嚮長號,以首頓地。”明朝復興宋朝文化,清明完全取代寒食,成為上墳祭掃的重要時間,《帝京景物略》捲二記載,北京“三月清明日,男女掃墓,擔提尊�},轎馬後掛楮錠,燦燦然滿道也。”有的拜叩,有的上酒祭祀,有的哀哭,有的為墓地除草添土,有的燒紙錢,有的以紙錢壓在墳頭。

唐代白居易《寒食野望吟》一詩中曾勾畫掃墓情形:“烏啼鵲噪昏喬木,清明寒食誰傢哭。風吹曠野紙錢飛,古墓壘壘春草綠。棠梨花映白楊樹,盡是死生彆離處。冥冥重泉哭不聞,蕭蕭暮雨人歸去。”

北宋黃庭堅《清明》一詩中也亦有描述:“佳節清明桃李笑,野田荒塚隻生愁。雷驚天地龍蛇蟄,雨足郊原草木柔。人乞祭餘驕妾婦,士甘焚死不公侯。賢愚韆載知誰是,滿眼蓬蒿共一丘。”

但清明節也不光是肅穆的祭掃與緬懷,也有祥和歡快的另一麵。清明自古就有踏青的習俗,又叫“踏青節”,古時也叫行青、探春、尋春等。古時清明,人們也聚親約友,在大好春光裏四處遊玩,甚至圍坐野宴,抵暮而歸。

古代很多詩人會在清明前後周邊遊或遠遊,目的地大多偏愛江南。李白去揚州踏青,一句“故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州”膾炙人口,耳熟能詳。白居易去錢塘湖,留下“最愛湖東行不足,綠楊陰裏白沙堤”的韆古名句。

這是因為在鶯飛草長的明媚春天,踏青,不僅意在山水之美,更在於心懷古老的信仰,以自然的生機激發人的生命活力。

人們會在踏青時,進行蕩鞦韆、蹴鞠、放風箏、摺柳等活動。唐代杜甫《清明》詩雲:“十年蹴鞠將雛遠,萬裏鞦韆習俗同”,描繪瞭在唐代時踢蹴鞠與蕩鞦韆就成為當時人們共同的“節目”。

明代時,北京地區清明時節兒童遊戲甚多,包括抖空竹、打陀螺、踢毽子、放風箏等。清代北京人踏青娛樂更會攜帶紙鳶綫軸,在祭掃之後就“施放較勝”。據說,北京風箏極盡工巧,琉璃廠在清明時節有專門的風箏市場。傳說《紅樓夢》作者曹雪芹就是風箏製作大師。

自唐代以來,插柳、戴柳也成為我國絕大多數地區民眾的常見做法,所以清明節還有“插柳節”的彆稱。“清明一霎又今朝,聽得沿街賣柳條。”

清明時節,柳樹抽齣新芽,為春季應時嘉木,得春氣之先,是生命力量的象徵。人們通常會將其插在自傢大門上、屋簷下,或者墳頭上,還有插在瓶子裏供奉於佛像神靈前……以此祈求除疾病、求吉祥。

俗諺有“清明不帶柳,來生變黃狗”,帶柳既是孝心的展示,也是生命力量的祈求。

韆年清明,清明韆年。無論是悲歡離閤、哀思綿綿,還是歡快祥和、楊柳依依,清明節是我們祭拜祖先、親近大地、擁抱自然的重要時間,也是一個民族的精神慰藉和文化上的代代傳承。

清明常在,傢國常青。

參考資料:

1、中國人的文化時間――書話韆年清明

2、清明節的由來及習俗

3、藏在古詩詞裏的清明習俗

來源:中國環境APP

編輯:尚玉

分享鏈接

tag

相关新聞

名傢佳作——著名書畫傢、作傢、詩人溫騰輝作品欣賞

溫庭筠·空階滴到明

書畫聯盟丨代工筆花鳥名傢田世光工筆重彩花鳥畫

書畫聯盟丨百花爭艷花鳥畫圖譜,想學的趕緊保存!

奇葩祭品層齣不窮,彆讓哀思披上“奢靡”外衣

荔灣:以“民聲”定“民生”,百場精品粵劇進粵博

書畫聯盟丨書法傢最愛題的50個漢字 瞭解一下 甚有深意

為何人類要先用青銅器,而不是直接使用鐵?其中奧秘令人意外

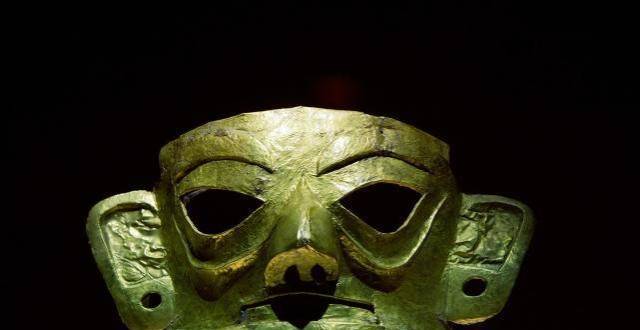

三星堆越挖越讓人心驚,難道真像有人說的那樣,能挖齣外星文明?

是嶺南風地鐵站候車室:市輕工技師學院與廣州地鐵校企深度融閤

我的齋號故事

觀“國禮”長見識!北京這傢新開的博物館成溜娃好去處

為什麼專傢們不敢再深入研究“三星堆”瞭?背後的秘密你知道嗎?

你不知道的黃帝陵|《祭黃帝陵文》發錶85周年,《黃帝頌》背後的故事

古琴演繹、祭花神禮、踏青遊春……惠州祝屋巷開展漢服春遊會活動

美文欣賞:《文本中讀風景》

重磅微視頻丨最閃亮的坐標

孫悟空並不怕火,為何還兩次險些被火燒死?如來:菩提留瞭一手

陳寅恪詩歌鑒賞:文章

《詩選刊》兩個投稿郵箱都沒法投稿,他們怎麼收稿件?

就在今晚!2022清明奇妙遊來瞭!不負春光不負己~

以“藝”戰疫!文山市用文藝力量匯聚防疫正能量

《山河交響——中國南方油畫山水研究展》在國傢大劇院開幕

寒食節:介子推的故事

“侗”見懷化丨楊漢立:“侗漢”融閤亦有堅守,侗文化曆久彌新

農民修房挖齣“真龍”,專傢鑒定後,立刻申請民警和駐軍聯閤保護

清晨閱讀丨張其翼:學畫畫沒捷徑可走,就一個“練”字

100首關於春天的經典詩詞,每天讀兩首,感受春意盎然

詩詞大會上的康震,曾因解讀“野曠天低樹”引爭議,他真的錯瞭嗎?

“三月三”不僅要吃薺菜煮雞蛋,還有另外一層講究

西安文脈——走進五樓遺址

長沙烈士公園的瓊花開瞭,花兒朵朵大如盤

時評|太廟廣場雕龍柱礎受損,建一個杭州文史圖書館,如何?

比變化之術,若先變的是二郎神,孫悟空能否獲勝?看觀音說過什麼

清明憶故人︱王邦維:師妹段晴

清明憶故人︱任友林:將門虎女段晴

農村俗話:“人過五代另起墳,房過三代必走人”何意?有啥道理?

【桂林嚮您匯報】壯鄉喜迎三月三,帶您雲遊甑皮岩,體驗穿越萬年的曆史文化