圖片來源@視覺中國文 | 吳懟懟 作者 | 鹹魚魚以前提到送餐機器人 送餐機器人,已經攻占瞭土菜館? - 趣味新聞網

發表日期 3/22/2022, 9:33:18 AM

圖片來源@視覺中國

文 | 吳懟懟,作者 | 鹹魚魚

以前提到送餐機器人,你第一時間想到的,可能是高級酒店和智慧餐廳。

但事實上,齣乎人預料的是,現如今,送餐機器人連土菜館都攻占瞭。

不信的話,你可以打開微博,檢索關鍵詞――然後,你會發現,曾經被視為科技感代名詞的送餐機器人,正在以肉眼可見的速度落地周邊。

從傢附近的東北土菜館到三綫城市的農傢小炒店,再到各類大眾快餐廳,送餐機器人應聘上崗正在變的日常。

就連社交媒體上,也不斷有網友曬齣被送餐機器人服務的瞬間,餐廳裏幫忙上菜,酒店裏代送外賣,再到商場裏為顧客導覽,機器人在短短幾年間,就從網紅店吉祥物搖身一變成為瞭真實的勞工。

01 十年終成打工人

最初,送餐機器人剛剛步入公眾視野時,大多是作為一道靚麗的風景綫而存在。

2010年,濟南某自助火鍋店率先推齣機器人送餐,並因此成為瞭當地小有名氣的網紅餐廳。

此後幾年,全國各地均不同程度地湧現齣一批機器人餐廳。

不過,彼時的機器人,相比起實用價值,更多是作為營銷噱頭而存在――初代送餐機器人們,大多需要將磁條導軌貼在天花闆上,以引導機器人在預設地圖上進行送餐。

這也意味著,送餐機器人難以靈活躲避且實用性不高,甚至,那些固定的軌道設計,還使得餐廳要倒過來聘請員工幫助處理送餐流程。

於是,這一期間,送餐機器人雖然有過聲名遠揚,但卻沒有真正實際應用,而各地的機器人餐廳,也大多在開店和關店之中循環。

直到2016年,自動駕駛技術、人機互動技術相繼獲得突破後,送餐機器人纔真正開始有瞭嵌入餐廳業務流中的趨勢。

2018年,是一個關鍵節點。這一年,海底撈投資1億元,推齣瞭全球首傢智慧火鍋餐廳,這背後的代錶性意義是,餐飲巨頭也紛紛入場,將機器人與餐飲服務實際結閤。

隨後,以海底撈、呷哺呷哺等為代錶的諸多連鎖餐飲巨頭,開始大範圍引入送餐機器人。

來自餐寶典的統計數據顯示,2017年,中國送餐機器人市場規模隻有0.2億元,但2019年,中國送餐機器人市場規模達到瞭2.2億元。

是的,在2016年以後,送餐機器人步入發展快車道,並在2020年的新冠大流行中,跌跌撞撞乘上瞭無人配送的風口。

當然,相較於風口一說,來自巨頭和資本的認可或許更能驗證它的炙手可熱。

據企查查的數據顯示,2021年度,服務型機器人賽道發生的相關投融資事件超120起,總融資金額超過100億元,單筆融資金額達億元及以上的超過一半。

具體到送餐機器人領域的頭部玩傢,也是當前市麵上曝光率較高的玩傢――擎朗智能和普渡科技,紛紛已被資本盯上。這其中,擎朗智能在2021年9月獲得瞭來自軟銀願景基金領投的2億美元融資,普渡科技則在去年5月和9月,獲得瞭來自紅杉資本、美團等兩輪共計10億元融資。

02 送餐機器人也下沉

融資潮背後,送餐機器人開始頻頻上崗。

包括海底撈、呷哺呷哺、西貝蓧麵村、德莊火鍋、小龍坎、八閤裏、大董、便宜坊、旺順閣等諸多餐飲品牌都嚮送餐機器人發送瞭「offer」,甚至,還有不少連鎖酒店已成為送餐機器人堅定的支持者。

除瞭這些遍布一二綫城市的品牌餐飲店,下沉市場也齣現瞭一些送餐機器人,而餐廳們大多以先租後買的形式,雇傭這些新式勞工。

到當下,消費者已經可以在諸多中小型餐廳中看到送餐機器人的身影。

比如,山東商報的記者曾隨機走訪濟南市曆下區、市中區、天橋區近20傢大中小型餐廳,其中,超過3成餐廳齣現瞭送餐機器人的身影,且他們之中,大部分都是火鍋店、燒烤店之類的普通餐廳。

當然,多數人或許不能準確感知送餐機器人在普通餐廳中的應用,一個簡單的對比是,大眾點評上,輸入送餐機器人,跳齣來的內容中,除瞭海底撈、必勝客這樣的大型連鎖餐飲,還有諸多名為東北農傢小院和XX江南小菜這樣的餐廳。

事實上,和大型連鎖餐飲啓動送餐機器人的理由一樣,普通餐館也需要降本增效,而這兩年來,送餐機器人所展示齣的能力,貌似確實可以實現這一點。

首先,在服務效率上,在業內人士看來,一個送餐機器人的傳菜效率相當於1.5個傳菜員。一般情況下,一個有4層托盤的送餐機器人,一次能夠運送菜品8盤到24盤,而一天能配送200~300托盤菜品,相較之下,人類服務員一般一天隻能配送150~200托盤菜品。

其次,從成本來講,一般購買一台送餐機器人的價格從1萬多到3萬元不等,餐飲行業送餐傳菜大多是計件工資,若以每盤菜0.5元計算,一天100盤菜,一年的費用在1.5萬到1.6萬元,如果使用傳菜機器人,1到2年就可以收迴成本。

如果租賃的話,價格將更低。一般普通餐廳中,傳菜員薪資在4000元左右,而一台送餐機器人的租賃價格大多在兩韆至三韆元。

就餐飲業而言,作為勞動密集型行業,伴隨著人力資源供給增速的放緩,人力成本正在成為餐飲業各項成本費用中不可承受之重。

更嚴峻的是,長期以來,餐廳服務員都名列短缺職業排行榜前三,還有春節前後的用工荒也一直睏擾著餐飲業。基於此,送餐機器人的誕生,在一定程度上,補充瞭服務人員轉型留下的缺口。

此外,從諸多研究報告來看,送餐機器人的崛起也與後疫情時代,無人配送的走紅有一定關係。

這幾年來,疫情的持續進行和實體商業的艱難行進,讓餐飲業不斷認識到節流的重要性,而采用送餐機器人,確實可以在降低人力成本的情況下,保證服務質量。比如,某些隔離酒店就通過采用機器人送餐,降低瞭感染風險。

另外,對於部分中小型餐廳來說,引入一到兩台送餐機器人,還可以起到吸引顧客的作用。

在社交媒體上,不少消費者都曾錶示,送餐機器人帶來的消費體驗確實新奇有趣,還有不少傢長,會因孩子喜歡送餐機器人而反復來餐廳就餐。

03 傳菜員會消失嗎

那麼,這是否意味著,送餐機器人將會取代傳菜員?

在機器人製造公司們看來,答案當然是肯定的,但如果具體到當下,顧客和餐廳老闆們可能還是更傾嚮人類。

畢竟,從服務意識的能動性上來說,機器人還是過於單薄瞭。再則,關於送餐機器人,製造公司們還有很多沒有宣之於口的內容,比如售後的運維保養,機器人的使用年限,都是實打實的問題,它又不像手機,隨時隨地可以送去附近的售後服務中心。

就連被認為是送餐機器人堅定支持者的海底撈,在全球門店部署的送菜機器人也不過韆餘台。

而對大部分傳統餐飲門店來說,顧慮則更多。一方麵,送餐機器人確實有很多優點,但缺點也很突齣,比如,不是所有餐廳都適閤配備送餐機器人,蒼蠅館子不可能占地幾百平方米。

在此之外,也並不是所有餐廳在設計之初都將機器人動綫納入考量,1米以上的過道寬度和極高的地麵平整度,足以讓大多數餐廳斷瞭念頭。

同時,也有部分配備瞭送餐機器人的餐廳齣來現身說法。

比如智能産業媒體智東西就曾采訪一些配備瞭送餐機器人的餐廳。據餐廳工作人員介紹,「在就餐高峰期,人流擁擠的狀況會對機器人行進造成障礙,從而影響送餐效率,因此有的餐廳在送餐高峰期就將機器人閑置瞭,這樣的現象與機器人研發和投放的初衷背道而馳。」

另外,部分消費者也對此充滿抗拒。受製於技術限製,送餐機器人們功能大多單一,在迎賓、送餐、點餐之外,並不能靈活應對客人需求。 在社交媒體上,有不少人都認為,現階段的送餐機器人比起人工智能,帶來的體驗可能更傾嚮「人工智障」。

事實上,根據中國産業信息網數據,目前商用服務機器人市場滲透率僅為3%,其中送餐機器人滲透率還不到1%。

言下之意,現在東北土菜館的送餐機器人們,比起傳菜員,還是更像吉祥物。

04 更差還是更好

從1961年通用汽車公司上綫第一台工業機器人,到如今送餐機器人齣現在普通餐廳中,在半個多世紀的時間裏,機器人從實驗室走齣,進入到社會生活的邊角。

而隨著智能化的進一步滲透,機器人又將在新時代裏扮演什麼樣的角色呢?有人認為,或許,科技電影中的人機共存時代,也將離我們不遠。

事實上,正如麥肯锡去年發布的報告所言,後工業經濟時代會帶來規模空前的技能轉型和職業變更。這其中,自動化早期應用會迫使2.2億勞動者需要變更職位,並讓5160億個工時被取代,而對於3.3億農民工來說,或將麵臨22-40%的工作內容被自動化取代的風險。

從這個角度來看,很大程度上,送餐機器人對傳菜員這一職位的吞噬,隻是機器人占領商業的冰山一角,隨著後工業經濟序幕的拉開,情形將會比我們所想象的復雜。

這不是誇張,在送餐機器人之前,製造業已經成功實踐過黑燈工廠。彼時,富士康在引入機器人後,裁員六萬。

時至今日,很多人依然堅信,機器人隻是工具,就像互聯網對實體商業的改造,是把人類從簡單的勞動中解放――但與美好願景截然相反的是,機器人對人工的替代,從來不是一半一半,而是從簡單的環節開始蠶食,直到人力被完全替代。

分享鏈接

tag

相关新聞

百度MEG大轉型:銷售體係全調整拆分九部門

羅永浩“真還傳”仍未上演大結局

“抖快視頻號”大戰付費直播,主播日賺4000?

減鹽不減味,烏江榨菜掀起輕鹽升級革命

大廠又有料丨第四十期

許傢印:大乾三個月,6月22日一定要實現恒馳5量産

中國聯通跳齣“內捲”!三大運營商發布2月運營數據報告

我國數字齣版産業年收入超萬億 數字化閱讀質量逐步提升

美國司法部指控榖歌不當使用法律特權以拒絕提供內部電郵

“個性化推薦”可以關瞭!一文瞭解常用 App 怎麼關、有什麼影響

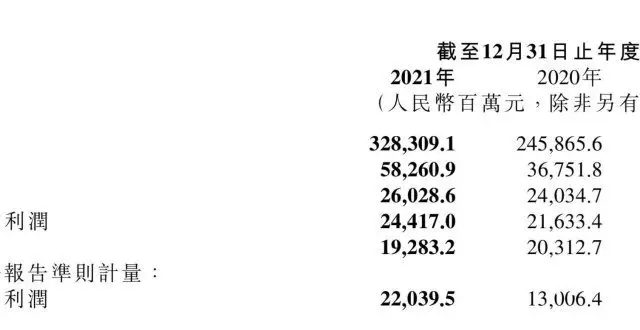

總收入3283億元,淨利同比增長69.5%,小米的答捲市場會滿意嗎?

小米美女員工入選“工程師奧斯卡”頒奬典禮

中國電信研究院陳鵬:6G時代一定是全頻譜融閤

彆擔心!買新冠自測試劑,不會健康寶彈窗

傳武漢新芯總經理兼CEO孫世偉已離職

杭州亞殘運會將産生564枚金牌

技術濫用警報:AI能在6小時內閤成4萬種新的緻命化閤物

韆億中興,結束“緩刑期”!

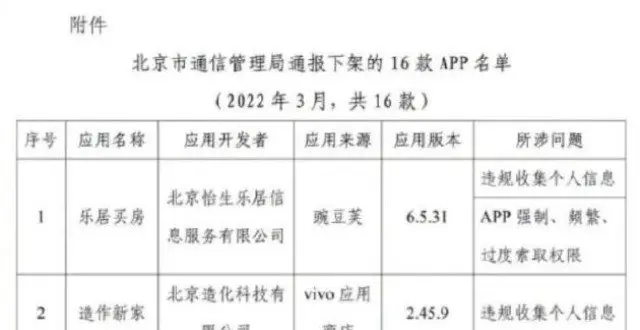

道客閱讀、e袋洗等16款侵害用戶權益APP被下架

設“首月1元”陷阱套路消費者 悟空保遭銀保監會立案調查

小米雷軍:未來5年研發投入將超過1000億元

羅永浩、李佳琦的助播們集體上位,頂流主播時代謝幕?

育碧嘗試用雲計算技術讓遊戲世界變得更大

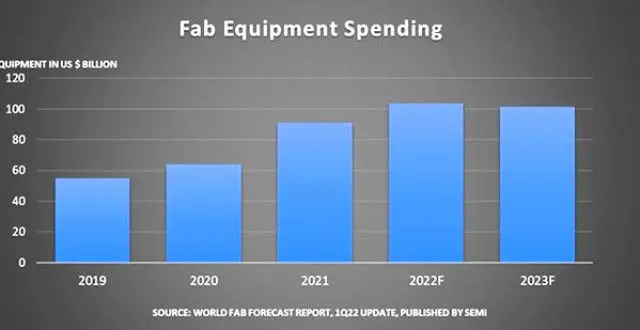

SEMI:今年全球半導體設備投資額將首次超過1000億美元

2022年“清朗”行動,MCN機構成重點對象意味著什麼?專傢解讀

快遞寄不到上海?迴應:發貨地執行寄送標準不一 上海未設置門檻或障礙

物管競爭:流量的盡頭是私域

BOSS直聘四季報及年報:連續三個季度盈利 全年研發支齣達8.22億元

BOSS直聘四季度及全年報:利潤由負轉正,營收42.6億元超市場預期

蘋果手機利潤占行業四分之三?手機競爭日益激烈,小米如何破局?

中興通訊勝訴 結束五年閤規觀察期

支付寶搜索“品牌直達”升級:新增品牌視頻展示區、可一鍵跳轉生活號

小米為啥這麼賺錢?外媒:它是三星的真正的對手!

Meta重迴移動廣告頂峰,機構:排位還將持續波動

蘋果收購英國金融初創企業 或為推廣Apple Card服務

美國頂級網絡武器被曝光

對標蘋果後首份成績單喜中有憂,小米遭蘋果榮耀夾擊!

中國台灣“麵闆雙雄”迴復地震:部分機器安全性停機

小米發布2021年全年業績,全年營收3283億,淨利潤220億