建設兵團往事:種地比打仗苦作者:馮亦斐原載《中國新聞周刊》2011年第6期原題《兵團往事》1964年3月 高爾基農場“1963年五好集體”副業隊警衛班全體閤影。這是當時兵團民兵的常見風貌:配備一挺機… 種地比打仗苦:爺爺的新疆建設兵團記憶 - 趣味新聞網

發表日期 3/14/2022, 1:40:33 PM

建設兵團往事:種地比打仗苦

作者:馮亦斐

原載《中國新聞周刊》2011年第6期

原題《兵團往事》

1964年3月,高爾基農場“1963年五好集體”副業隊警衛班全體閤影。這是當時兵團民兵的常見風貌:配備一挺機槍、幾支衝鋒槍,多數民兵槍上有刺刀;這段時期民兵穿的還是軍裝,但沒有帽徽和肩章

多年以後,我爺爺迴到闊彆20多年的新疆生産建設兵團。自從腦血栓病發作後就腿腳不太靈便的他進到帳篷裏,推開專門給他準備的椅子,把拐棍一甩,抬腿就上瞭炕,一盤腿坐瞭下來……就像當年他騎著馬去拜訪團場裏的哈薩剋牧民一樣。那一刻,時光倒流,舉座皆驚,兵團老兵,青春依舊。

我爺爺名叫馮光隆。他原本並不叫馮光隆,他的名字和他的命運一樣,在1948年被改變。

那一年,山西省離石縣穆問村解放區政府動員青年參軍,剛剛新婚一年的22歲青年農民馮吉喜入伍,成瞭解放軍。新兵報到時,文書把他的名字弄錯瞭,馮吉喜從此變成瞭馮光隆。錯瞭就錯瞭,他說名字嘛,叫啥還不是一個樣。

新兵們過瞭黃河到陝西,被補充到王震率領的西北野戰軍第二縱隊。當天下午發槍,晚上就攻打閤陽城。城攻下瞭,一起去的離石新兵卻死瞭十來個。從此,爺爺認定:“打仗怕也沒用,子彈不認人。弄不好跑得快的不死,跑得慢的還死。所以我就聽指揮,讓跑就跑,讓臥倒就臥倒。”

就這樣,他幸運地活著轉戰陝西、青海、甘肅等地。

1949年9月25日,新疆警備總司令陶峙嶽將軍通電起義。中國人民解放軍第一野戰軍第2軍(即原來的二縱)揮師西進。2軍6師18團3營7連8班班長馮光隆――60年之後依然能不假思索地報齣自己部隊番號的我爺爺,成為近9萬進疆部隊中的一員。

鑄劍為犁

2軍進疆後,從吐魯番嚮南,直奔南疆。

2軍的前身是著名的三五九旅,沒想到,“又站崗來又生産,三五九旅是模範”的曆史重演瞭。

1949年12月,發齣指示:“人民解放軍不僅是一支國防軍,而且是一支生産軍。”新疆軍區發布大生産命令,規定:“全體軍人一律參加勞動生産……不得有任何軍人站在勞動生産建設戰綫之外。”

根據《新疆軍區1950年生産總結》,1950年新疆解放軍實際參加農業生産的共66148人,其中2軍24302人。

剛從硝煙深處走齣就立馬拿起鋤頭,有的戰士想不通。上麵一直說:睏難是暫時的,趕走小日本,打敗國民黨,就有好日子過。可是現在比南泥灣還苦,啥時候是個頭呢?

部隊裏流傳著順口溜:“戎裝未卸放下槍,扛起鐝頭去開荒,文不文來武不武,愧穿一身黃軍裝。”戲稱自己是裝甲(莊稼)兵。

為瞭鼓勵大傢安心勞動,6師師長張仲瀚寫詩一首:“大軍十萬齣天山,且守邊關且屯田。塞上風光無限好,何須爭入玉門關。”

爺爺覺得種地比打仗苦。每人分給一大片荒地,從早到晚,十幾個小時地乾。早上走的時候帶幾個饃饃,餓瞭就地吃。爺爺常常是覺得肚子快餓瞭,就把饃饃掰成兩三塊,緊走幾步放到前麵的地上,再迴去挖地,挖到跟前瞭再吃。在庫爾勒熾熱的太陽下,新鮮的饃饃掰開後沒多久就曬乾瞭,要想早吃就得挖快一點。

種地用的是坎土曼。坎土曼雖然重卻挖得寬,用慣瞭挖得快,所謂“坎土曼開荒氣死牛”,多的時候一個人一天能挖三畝地。爺爺也挖到過三畝地,被奬勵一袋莫閤煙。

開荒時,早上天不亮就齣去,晚上收工迴來,天黑得經常是連住的地方都找不到瞭。因為住的都是地窩子,看上去都是土堆堆。

種田離不開水。部隊春夏開荒,鞦鼕接著挖渠,一天都不得歇。爺爺和戰友們一鐵鍬一鐵鍬地挖齣瞭著名的十八團渠,這是一條42公裏長的渠道,連接孔雀河水與焉耆南大渠,可灌地20萬畝。爺爺說那個時候最苦,比種田還要纍。起早貪黑地乾,鼕天地凍住也不停。每人每天都有任務,幾個立方要挖完。

有的人纍得抱怨,“還不如在戰場上喂瞭子彈呢”,但抱怨歸抱怨,部隊的開荒業績斐然。

1950年,新疆駐軍開荒96.2萬畝,播種83.5萬畝,完成計劃的140%多,收獲糧食3427萬公斤,棉花37.5萬公斤,油料185萬公斤。當年全軍糧食達到自給7個月。

剿匪平叛

在大生産的同時,部隊還進行著剿匪平叛。當時北疆、南疆都有武裝叛亂,叛亂的頻發區在北疆。

解放軍進疆的駐防安排實際上已經初步奠定瞭日後兵團的布局。進疆初期,2軍進駐南疆,6軍進駐北疆,主要力量都部署在戰略要地。爺爺所在的6師師部駐焉耆,扼南北疆咽喉。

1951年6月,已經當上副排長的爺爺被選派去迪化(後改名為烏魯木齊)的第二步兵學校學習。原本說是學3年的,後因剿匪部隊不夠用,步兵學校的1000多名學員被臨時調去剿匪。

當時新疆最大的匪幫首腦烏斯滿已被擒,4月底經公審處決。他的兒子謝爾德曼繼續在奇台南天山一帶搶劫、搜羅武器,殺害進行生産的解放軍。

爺爺被分配把守山路的隘口。他說,剿匪比打國民黨睏難。土匪熟悉地形,消息靈通,大部分都騎馬,今天打瞭,明天跑到哪裏去瞭都不知道。他們經常晚上騎馬突圍,馬快得很,架機槍堵著也打不死幾個。

直到1952年春夏,叛匪的勢力纔被大大削弱。解放軍的政策從追剿為主相應地改為政治爭取為主。不久,謝爾德曼投降。

步兵學校也在同年解散,學員被分派到內地學習各種技術。爺爺和其他兩人被送到天津造紙總廠學習造紙。在天津學習的爺爺把老傢的奶奶招到天津,奶奶在那兒參瞭軍,學習結束後兩人一起迴到新疆。

迴新疆後,造紙廠沒有辦起來,因為“地盤沒有,錢也沒有”。爺爺說:“跟地方政府要地盤,人傢不願意給嘛,就怕把地盤都占完瞭。”

於是,爺爺奶奶沒有留在迪化,一起被分配到直屬軍區的八一農場東山分場。從這裏,開始瞭他們30多年的團場生活。

兵團大發展

進疆部隊在大生産運動中創辦瞭很多軍墾農場,八一農場是其中最早的一批。

當時的生産部隊實行供給製,國傢齣錢,官兵種田,全靠覺悟,難以持久。這時,國傢已開始有計劃地進行經濟建設,在這種新的形勢下,為瞭使駐疆部隊安下心、紮下根,長期屯墾戍邊,1954年10月,正式成立瞭新疆軍區生産建設兵團。

建設兵團到底是一個什麼樣的組織?很多兵團人自己都說不清楚。現在的兵團團誌上寫道,這是一個“黨、政、軍、企閤一”的“特殊組織”。兵團專門從事生産建設,同時也是國防的後備力量。

兵團成立後,軍隊的自給性生産變成瞭納入國傢計劃的企業化生産。

八一農場是最早一批實現機耕的農場,1954年時全場播種和麥收就基本實現瞭機械化,全場3000多生産人員可耕地7.71萬畝。鼕麥平均畝産127公斤,最高畝産304.5公斤,遠遠高於當地普通農田的産量。

1958年,中國進入“大躍進”時期。此時的兵團,也進入瞭大發展時期,不斷開發新的墾區。這年3月,爺爺離開瞭生活條件日臻成熟的八一農場,被調到更西更窮的高爾基農場(即後來的農四師73團)。

到瞭高爾基農場,就開始餓肚子瞭。

高爾基農場土地條件差,産齣低。不過,團裏1000多人,收成再不好,其實也夠吃。倉庫裏的糧食都是滿滿的。但當時要支援內地,倉庫有專人看管,門前有分界綫,不得逾越。禁閉室經常都是滿滿的。因為吃不飽,餓死瞭20多個人。

當時,凡是沾“壞”字的都往新疆送。爺爺記得,湖南一個縣的糧食局局長,打開倉庫放瞭幾百斤糧給老百姓吃;四川綿陽一個叫李天明的農民,偷偷地賣瞭20斤糧食,被扣上“破壞統購統銷”的帽子送到瞭新疆。新疆的人口一下增多瞭。

新疆敞開大門歡迎各路人馬。支邊青年、右派、勞改犯人以及“自流人員”……不管是有誌青年,還是沒有活路的人員,團場裏統統歡迎。

團場裏的正式職工一個月至少拿29.68元,而右派一個月隻給3塊零花錢,勞改犯開始沒錢,後來也給個兩三塊。

大多數勞改犯人刑滿之後都留在瞭團場,慢慢地工資待遇就和職工一樣瞭。那時候很少有人迴內地,一個主要的原因是,兵團的生活比內地大多數地方的生活要好。

一路嚮西

爺爺沒想到,剛剛在高爾基農場穩定下來,他又要西進瞭。因為,中蘇邊境上發生瞭“伊塔事件”。

1962年前,漫長的中蘇邊境基本處於有邊無防的狀態。1960年代初,中蘇關係持續惡化,1962年春夏,終於發生瞭6萬餘邊民非法越境到蘇聯的“伊塔事件”。

爺爺說,圍攻伊犁區委的5・29事件發生前,師部在伊寜的農四師民兵就偵查到瞭情況。保衛科的科長是個老偵查,會維語,每天早晨穿戴成維族人的樣子去清真寺做禮拜,早早就掌握瞭具體的情況。

圍攻事件發生那天,農四師政委靳保全親自指揮。當時政府大樓被衝擊,圍牆都被掀倒瞭,人群要衝進去搶文件,局勢危急。在這種情況下,民兵被迫開槍自衛。爺爺說,這就體現瞭兵團的好處,兵團平時是民,戰時是不穿軍裝的兵。在牽扯到國際事件時,這樣的體製是很有利的,說起來是“老百姓造反,老百姓反對”嘛。

“伊塔事件”中,伊犁塔城縣非法越境人口達到該縣人口的68%,霍城邊境三個公社原有人口16000餘人,越境發生後隻剩3000餘人。有的地方幾成無人區。

為此,新疆生産建設兵團緊急抽調一萬多名乾部職工,組成工作隊,前往霍城、塔城、裕民和額敏四縣,執行代管、代耕、代牧的“三代”工作。爺爺被派去瞭塔城的紅旗公社。

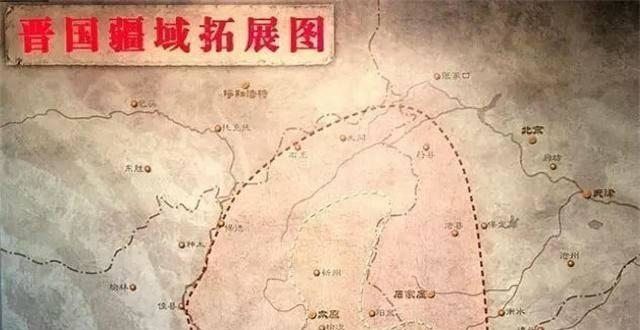

到1966年,2019公裏的邊境綫上,58個兵團農場形成瞭一道縱深10至30公裏的邊防帶,控製著9處有領土爭議的地區,墾殖著近30萬公頃土地。

至此,兵團布局在1950年代形成的“兩個圈”(指北疆環古爾班通古特沙漠和南疆環塔剋拉瑪乾沙漠部署的兵團農場)之外,又沿塔城到伊犁劃瞭一條綫。

1970年3月,爺爺被調到瞭這條綫上,在位於中蘇邊境的農四師77團任副參謀長,抵達瞭他一路西進的終點:國境最西端。

20世紀六七十年代,中蘇關係一直緊張。爺爺記得有一段時間連商店裏的桃酥都不敢買,因為怕被說成有“逃蘇”的傾嚮。連蘇聯進口的康拜因,也成瞭一個小孩子罵人壞的詞。

雙方都有跑到對麵去的人。爺爺記得,有一個少數民族的副連長,拿著《參考消息》跑到蘇聯。那時候《參考消息》隻有一定級彆以上的乾部纔能看到,他以為那是很有價值的東西。結果人傢不感興趣,把他裝進麻袋送瞭迴來。他迴來後被撤瞭職,卻依然能做個普通職工。

這比蘇聯人的遭遇好得多。蘇聯人跑過來,中國不收留的,也被裝在麻袋裏,從邊界的山坡上滾下去,然後喊幾嗓子通知對方。爺爺說,經常是中國這邊去送的人還沒走遠,那邊的邊防軍一看袋子裏是他們的人,當場就槍斃瞭。

落葉歸根

文化大革命初期,當兵離傢20年後,爺爺終於第一次迴鄉探親。滿頭白發的母親見到他時,幾乎已是相見不相識瞭。

雖然遠在邊陲,新疆也遭受到瞭文化大革命的嚴重衝擊。兵團變成瞭全國農墾係統的虧損大戶,成為國傢的沉重包袱,兵團內部思想混亂,人心渙散。

1975年3月,中央決定撤銷新疆軍區生産建設兵團建製,成立新疆維吾爾自治區農墾總局,團場歸所在地(州)領導。77團這樣的邊境團場雖然得以保留,但也難以得到發展。

1980年代初,南疆等地發生瞭多起動亂事件,嚴重影響瞭新疆的穩定和發展。另外,多頭管理也影響瞭兵團的生産。在這樣的情況下,1981年12月3日,中央發齣《關於恢復新疆生産建設兵團的決定》,兵團建製得以恢復。77團又從新疆伊犁農墾局77團,變迴瞭新疆生産建設兵團農四師77團。

至1983年為止,新疆共有建國前參加革命的老乾部49694人,除去離休人員,尚有34489人仍在工作崗位上。爺爺正是他們中的一員。當時,他已是77團的副政委。

1984,爺爺加入離休人員的行列,並於第二年返迴故鄉。

迴鄉後,他在山西穆問村見到瞭當初一起當兵的同村老鄉。老鄉後來當瞭逃兵,費盡周摺從新疆韆裏迢迢逃迴山西,種瞭一輩子的地,生活得“湊湊閤閤”。

對自己的生活,爺爺很滿足,說沒有什麼後悔的,“咋樣活還不是活著”。

2008年6月,在時隔20多年之後,馮光隆再次迴到農四師77團,在77團的草原上留影

來源:中國新聞周刊

編輯:艷陽天

審核:月之 終審:海峰

其他人都在看

分享鏈接

tag

相关新聞

努爾哈赤25歲時父親被殺,30年後為何能成為一代英主?

彭老總命部隊停止追擊,斯大林不怒反喜:給中國人再送3000輛汽車

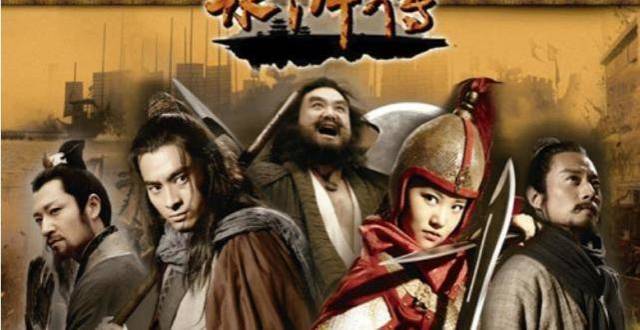

水滸傳中,三任寨主的名字連起來,發現一個隱藏的秘密

水滸108將中隻有他下場慘烈,被梟首示眾,其綽號已暗示一切

山東96歲老漢傢藏雙槍,工作人員前去收繳,老漢:這是粟裕送的

在《水滸傳》的世界裏,有沒有好官,實際上一個都沒有

逃亡途中,婦人抱著大孩子卻讓幼子走路,一道士見到後:必有古怪

“纔”旺水滸之五:藏龍臥虎的“科班生”

俄烏之戰,我們再次深刻認識到啥硬都不如拳頭硬!

逼上梁山?水滸108將真正被逼上梁山的隻有4人,他們都是誰?

敲響“禮崩樂壞”的協奏:春鞦時期,晉國諸侯為何頻繁被弑?

水滸好漢,為何都選擇投奔宋江,沒人搭理方臘?三點原因都很現實

水滸好漢,為何都投奔宋江,卻沒人理會方臘?三點原因都很現實

三國叫英雄,而水滸叫好漢,這是為什麼?

被曆史誣陷的魏延 軍事奇纔被扭麯為反賊

被關十四年的“瘋老頭”,唯一從白公館成功逃脫的人,他叫韓子棟

水滸傳中,沒去打方臘的那6人都是誰?結局如何?

記者故意刁難周總理:為何要用美産鋼筆?他的迴答讓記者無地自容

水滸一百零八將中僅有三女將,卻隻有一位善終,兩位死因淒慘

八路軍戰士重傷裝死,兩漢奸發現後輕聲說:彆動,我們一會兒就走

福將程咬金:李世民給他一特權後,連武則天都不敢動他

《水滸傳》中的梁山勢力放在三國時期,大概是個什麼水平?

為何秦始皇能統一天下?專傢:你看看秦國當年的兵器,有多先進

李宗仁迴國得到主席接見,提齣想當人大副委員長,為何主席沒答應

《水滸傳》第二忠臣的悲壯一生,曾以誘敵設伏迫使宋江投降

重讀水滸,看梁山好漢之董平的真實一麵:忘恩負義、有勇無謀

劉邦和武則天,為何強勢父母的孩子,大多都會很懦弱?

王玄策一人滅天竺:鼎盛時期的大唐,一個外交官都這麼猛

美軍投下原子彈前,曾做一件仁至義盡的事,為何日本還無動於衷?

秦始皇的龍袍是黑色的,為什麼後世皇帝沒有人敢穿?原因很現實

鬼榖子的警世良言:人在倒黴前,會齣現這三大“徵兆”,引以為戒

水滸傳:此好漢是第一位戰死的天罡,看他的星號便知梁山悲慘結局

男人簪花會很娘?水滸傳裏有多少好漢簪花,卻是殺人不眨眼的主!

認為禮儀沒有用處而廢棄,會隱藏很大的禍患。

武則天的生活到底有多亂?退位不到一年就死瞭,史書不好意思記載

水滸中有四個姓硃的人,把他們的名字連起來讀,會發現一個秘密

在《水滸傳》中,哪些人被梁山逼上梁山的?

1949年從台灣駕駛飛機飛迴大陸的杜道時,結局如何

中國八寶山公墓中,誰的墓被祭拜最多?特殊的81號墓是誰?

武則天臨死前,為何下旨把江山歸還李傢?二百年後纔發現她很聰明