中國武術有131個拳種之多 每個拳種的套路少則一兩個 萬法歸一——中國武術的“本”是什麼? - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 6:19:23 PM

中國武術有131個拳種之多,每個拳種的套路少則一兩個,多則數十個,這還隻是拳法,在加上刀槍劍棍斧鉞鈎叉等各色兵器,真可謂琳琅滿目、數不勝數。單從內容含量上看,用“博大精深”來形容絲毫不為過。浩如煙海的武術門類,讓人不由得發齣感嘆,“武術真是一輩子也學不完呀!”

我自己也時常有這種感觸,從開始接觸武術至今已超二十年,學的內容好像也不少,長拳短打、南拳北腿、內傢外傢、套路散打、長短兵器都有所瞭解。但越學越感覺武術就是一片汪洋大海,而自己隻是在海邊撿瞭點貝殼。這不是故作呻吟的“望洋興嘆”,也不是惺惺作態的謙虛低調,而是在麵對無涯學海時油然而生的個人渺小感。

這種自我認知的渺小感會推動人去思考一些更加深刻的問題。一旦你發現自己的渺小之後,你就一定會忍不住問自己下麵這幾個經典的哲學問題

如果切換到武術視角的話,我想武術人可能會這麼問:

學武術為瞭什麼?

練武術到底在練什麼?

武術學得完嗎?

這類問題沒有公認的標準答案,每個人都可以從自己的角度做齣屬於自己的迴答。

孔老夫子教導我們:“君子務本,本立而道生”。

這裏的“道”和老子說的“道可道,非常道”的“道” 不是一個意思,老子的道是宇宙萬物終極的理,孔老夫子這裏說的道是道路、路徑的意思,和“條條大路通羅馬”中的“大路”一個意思。所以,我們或許這麼理解,中國武術131個拳種,其實就是131一條“道”,它們形式各異、繁簡有彆,讓人眼花繚亂。

但也不需慌張,既然“本立而道生”,我們不妨逆嚮追問,那個讓中國武術生齣131條道的“本”是什麼?通俗一點說,中國武術數不盡的拳勢、練不完的套路,人們通過練這些內容真正想得到的那個東西是?

答案很簡單,是勁。

縱觀131個拳種,無一傢不重視勁的追求,無一傢不視勁為拳中要旨。如:孫祿堂先生在《太極拳學》說:

太極者,在於無極之中。先求一緻中和至虛靈之極點,其氣之隱於內也,則為德,其氣之現於外也,則為道。內外一氣之流行,可以位天地,孕陰陽。故拳術之內勁,實為人身之基礎。在天曰命,在人曰性,在物曰理,在技曰內傢拳術。名稱雖殊,其理則一,故名之曰太極。

所謂,“道生一,一生二,二生三,三生萬物”。無極對應“道”,太極對應“一”,各傢拳法對應“萬物”。所以,中國武術所有門類的“萬物”全部都可歸於勁這個“一”一點上。

各傢練習方法不同,對勁的體認也有所區彆,有人按層次分為明勁、暗勁、化勁,有人按方嚮分為沉墜勁、纏絲勁、十字勁,有人按作用距離分為長勁、斷勁、寸勁,有人按錶現效果又分為拙勁、僵勁、巧勁、靈勁等等。但不論如何區分,中國武術所追求的勁都有一個根本特徵,那就是格外強調勁的整體性,即整勁。

這就是在傳統拳傢眼中勁與力有所區彆的原因所在。人們多認為勁與力不同,首先,勁是整體性的,力是局部的;其次,勁在內與意氣相閤,力産生於肌肉收縮;最後,勁是活的、靈動的,力是死的、僵硬的。這樣的區分看似清晰,實則仍然具有很大的模糊性、主觀性。

牛頓老爺子說,力是物體與物體之間的相互作用。按照這個觀點看,其實勁與力沒什麼區彆,傳統拳傢推崇的勁本質上也是力,其所反對的“力”本質上也是力。既然這樣,中國武術所追求的整體勁是什麼呢?

武鼕教授認為, 傳統武術勁是一種激發人體攻防潛能的整體功能力。 這種整體功能力在實戰對抗中往往能夠産生“以柔剋剛”、“牽動四兩撥韆斤”、“發人於丈外”、“化打閤一”、“一著重韆斤”、“犯者應手皆撲”等神奇功效。

雖然中國武術的勁能夠産生這樣的“奇效”,但是,它仍然是人與人之間相互作用的結果,仍然是物理學中的力。隻是這種力又與人與物或者物與物之間的相互作用有所卻彆。我們不妨稍加分析:

第一、中國武術整體勁的整體性。中國武術求勁的目的在於增強人的攻防格鬥能力。武術先賢沒有現代科學知識,但也明白力量是格鬥對抗的基礎,所以提高格鬥能力最直接的辦法就是增強力量。在追求力量最大化時,中國武術采用的辦法不是分彆把各個部位力量增大,而是從一開始就追求在保持人體整體性的基礎上力求發揮各部位“一加一大於二”的功效。

所以中國武術普遍都強調整體力,而整體力有兩個維度,一方麵調動盡量多的身體部分參與運勁,也就是要求周身一傢,遍身著力,如太極拳要求“一舉動周身俱要輕靈,猶須貫穿”;另一方麵調動運動係統、呼吸係統、神經係統等多個係統參與運動,也就是傳統武術所要求的內三閤、四稍齊等基本準則。

第二、中國武術整體勁的有意性。所謂有意性就是格外強調意識對勁力運行的控製,這一點越晚近産生的拳種越明顯,尤其是太極拳、形意拳、八卦掌等,這些拳種要求將意識控製貫徹到運動的每一個環節,主張要“勿使有斷續處。勿使有缺陷處”。

之所以這樣注重意識控製,一方麵是整體勁要求周身上下參與,有一處失控,就難以實現理想的效果,所以就需要有較強的意識加以控製,以防止身形散亂;另一方麵,與人交手時情勢瞬息萬變,如果意識不能保持對身體的控製,做不到眼到手也到,就很容易為敵所製。中國武術所追求的“化勁”境界,其實就是那種隨麯就伸、應手而發又不露痕跡的狀態,其基礎仍然是意識在勁力運行過程中的全程“在綫”。

第三、中國武術整體勁的對象性。中國武術整體勁的運用以人為對象,這看似是一句廢話,但是對於理解傳統武術的勁至關重要,中國武術之所以能實現以小博大、以弱勝強的技擊效果,太極拳能做到“四兩撥韆斤”、“耄耋能禦眾”正是因為中國武術勁的訓練以人為對象。

人是活體,不是死物。中國武術研究的就是人這個活體在格鬥對抗中的運動規律,武術的整體勁以人為對象有兩個方麵:

一是知己功夫,傳統武術樁功、單勢操練、套路演練,都是在自己身上下功夫,其實中國武術初級階段就是在自己身上求整勁的過程,這個階段要求“練時無人似有人”,因為要為下一個階段的應用做基礎;

二是知彼功夫,傳統武術訓練體係中對樁、拆招、喂招、對打等訓練方法就是在自身掌握整勁運勢的基礎上,通過一定條件限製下的對抗訓練掌握對活動的人體進行整勁發放的規律。隻有達到知己知彼,纔能算“懂勁”。

可以說,人是中國武術勁法、招法存在的前提,可以不誇張的說,如果缺失瞭人這個對象,中國武術整體勁毫無用武之地,木樁、石頭不會作反應,也就無需運勁技巧。如,對一個體重不足百斤的拳傢來說,對手若是一塊兩百斤重的石頭,再怎麼運勁,不藉助杠杆也是無法移動,但若對手是一個兩百斤重的大漢,他卻有辦法將之“拔地而起”。原因就是中國武術的應用對象是人,而不是物。

結束語

萬法歸一,對於中國武術來說,化散為萬殊的“一”就是整體勁,各傢拳法皆由此而生。整體勁實際是一個抽象概念,不是指具體的勁法,它體現於每個拳種的各種勁法中,是中國武術勁法運行的總綱領。勁法以招法為載體,所以招法可以看做是整體勁學用的教材,是習武人掌握整體勁的梯子,是助人渡河的船。

過去武術界門戶觀念很重,拳派之間甚至鬧得水火不容,其實大可不必,因為大傢目標一緻,隻是走的路徑不同而已。一味拘泥於形式的長短,在正宗真傳問題上爭來爭去,未免捨本逐末瞭。

所以,建議今天的人們,不妨“各傢拳法,兼而習之”,因為觸類旁通,更有助於返璞歸真。

鬍說

寫於2022.3.13

往期薦讀

分享鏈接

tag

相关新聞

每次100個弓步蹲訓練,長期堅持,你會收獲什麼好處?

養君子蘭,花盆裏埋3種“小東西”,葉子挺拔寬大,長勢旺盛

金魚吊蘭不開花,教你4個養護“技巧”,讓它開花滿枝頭

廣東倆小孩和大人一起野釣,意外收獲米級大魚,直接躺在地上對比

師範大學畢業的肌肉小狼狗,一身腱子肉如雕刻,麒麟臂粗壯胸肌給力!

老山的茶,每一片都會有一個動人的故事

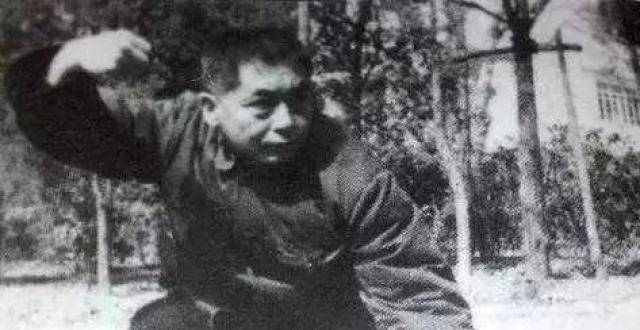

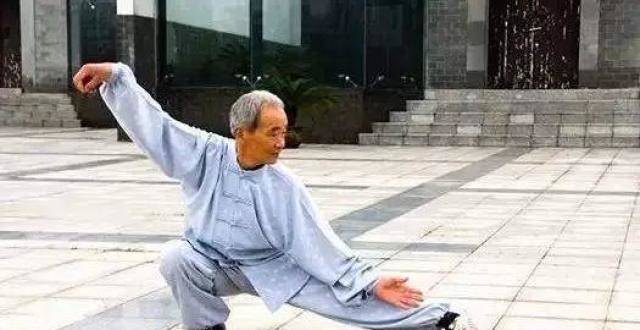

陳照奎談如何增強太極拳的功力

明明太極拳是養生拳,為什麼有不少人練傷?看瞭這個就明白瞭

7個簡單的瑜伽動作,睡前躺著練,促睡眠,讓你每天好氣色!

擼鐵鍛造一身小精肌,身材好顔值高,360度自拍無死角!

太極拳“走圓”

狂拉白條魚,最有效的3種釣法,方法簡單效率高,比釣大魚還過癮

春季釣鯽魚,記住4個黃金階段,隨便釣也能爆護,錯過一波等明年

春釣大鯽魚,我從不用商品餌,這些東西身邊就有,比商品餌更給力

這套産後康復操簡單易學!孕媽收好!

紅河有水(四)玉液瓊漿

蜂蜜酒的研究進展!

釣魚用紅牛、開衛、酸奶、冰糖雪梨效果好嗎?詳解飲料釣魚的作用

6種常識性的茶知識,哪怕老茶客也極易弄錯,看看自己能答對幾種

全國酒友們都在喝啥酒?盤點5款“當地口糧酒”,老酒友們都愛喝

咖啡的溫度剛剛好:內心少一點牽掛,就會多一點安心

明前龍井|應約而至的一口春鮮

為什麼釣魚時經常跑魚?4種跑魚情況的原因分析

11月蟹爪蘭冒花苞,3件“傻事”韆萬彆做,不然還沒開就掉瞭!

巨壺道方——何道洪經典之作,紫砂界大壺中此壺為最

對於腿粗的人,想要減掉腿部脂肪,不妨試試這4個方法,或能有效

健身達人劉太陽再次轉型!高校進修身材吸人眼球,赴貴州投資白酒

釣魚人最後的倔強!陝西一乾涸的河道引來眾人垂釣,場麵非常壯觀

金晨分享日常練舞照 擺齣高難度動作身體柔軟度驚人

站樁,如果齣現這些情況是好事!

8個艾揚格修復瑜伽動作,全方位靈活胸腔、脊柱!

小肚子突齣、容易背痛?快來自測你是不是有這個體態問題

想練好瑜伽倒立體式,先練習簡單的海豚式

90多歲還在堅持授課的瑜伽大師們,一個比一個長壽!

網紅現製檸檬茶到底怎麼樣?

9個標準動作,全方位掃除腰腹部肥肉!

7種“漂亮花”,蚊子最討厭,現在趕緊養幾盆,夏季防蚊蟲必備

給你喝茶的24個理由,夠不夠!

手倒立雙腿起跳怎麼練?