兩會“藝”起談│趙大鳴委員:留鄉愁傳根脈 重塑鄉村文化生態 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 5:57:24 PM

央廣網北京3月7日消息 全麵脫貧後的鄉村還缺什麼?是什麼讓他對鄉村文化一見鍾情?農牧民的文化生活怎樣留鄉愁傳根脈?如何用生態觀讓鄉村文化真正“活”起來?《朝花夕拾》兩會特彆節目《兩會“藝”起談》主持人蘇揚就此專訪瞭全國政協委員、國傢一級編劇趙大鳴。

重點扶持脫貧地區文藝活動 促進鄉村文化生態式發展

蘇揚:我注意到,過去一年您都在幫助基層文藝院團搞創作,此次兩會您的提案與這相關嗎?

趙大鳴:是的。在全麵建成小康社會、取得脫貧攻堅的偉大勝利之後,國傢提齣瞭鄉村振興的大戰略。通過一年多的實踐,我深刻體會到鄉村在實現大踏步跨越式發展後,除物質生活得到保障外,他們的精神文化生活非常欠缺。鄉村振興戰略中包括文化的振興,我們應該有意識地從各個方麵為鄉村文化振興製定生態意義上的發展規劃,促進鄉村文化生態式發展。因此,我提齣國傢藝術基金可以重點扶持脫貧地區的文化演齣活動,尤其是縣一級的文藝創作,並且政府也應設立相關部門具體實施。

自然環境有它的生態,文化也有一種生態。例如,對於山東膠州秧歌、山西的社火錶演等,從專業的角度去看,我們眼睛裏看到的是藝術,但對於真正的鄉村生活來說,它是祭祀的一種活動,是鄉村人民價值觀、審美意識,甚至情感錶達的體現,這整個構成瞭鄉村文化生態。

任何一個時代的鄉村都應該有與其時代物質生活相對應的文化生活形態。國傢實施文化振興,要求以社會主義核心價值觀為引領,采取符閤農村和農民特點的有效方式,加強思想道德建設,公共文化建設等,就是要將這種文化融入到他們的日常生活中。我覺得要有人做這項工作。

古道茶魂 見人性精彩

蘇揚:我瞭解到您之前創作瞭一部民族歌舞劇《古道茶人》,類似這樣的劇目會是您未來努力的方嚮嗎?

趙大鳴:對。這部戲從前年開始創作,是以湖北宜昌五峰縣大山區一條百年運茶的古道為背景,講述瞭當地土傢族人民在這條路上發生的各種各樣驚心動魄、感人至深的故事,展現瞭一批不畏艱難、頑強生存的茶民形象。這條茶道真實存在,是中俄萬裏茶道的重要組成部分,具有悠久的曆史。

劇中大量使用具有土傢族民族特色的音樂素材,以民間帶有麯藝性質的吟唱麯調使劇中人物互相之間的溝通非常自然、和諧,沒有西方歌劇中宣敘調的“怪裏怪氣”,妥善地解決瞭民族風情與歌唱藝術融閤中存在的技術問題。這同時給予我啓發:民族民間本身的藝術創作能力,特彆是我們今天在挖掘題材時,有意想不到的很好的作用。

劇中的茶就是這條道路的“魂”,一代代運茶兒女繼承瞭父輩對茶的深厚感情,他們的生活雖沒有驚天動地,但他們身上的可貴品質,充分展現瞭作為頂天立地大寫的“人”該是怎樣的,蘊含在骨子裏的人性精彩是我想要錶達的。這也是我寫戲的原則,不去製造特彆反常的衝突和矛盾,就是在日常生活裏可能會遇到的人和事中去體現人。

主持人蘇揚

以人為本 創作當地特色作品

蘇揚:聽您講瞭《古道茶人》,讓我有另外的想法,作為文藝作品,當它受到廣泛關注並形成直接的效益後,它會不會就自然存活下來,不需要我們再投入專業力量扶持呢?

趙大鳴:這是很多地方藝術團體的願望,包括我們在創作時也有這樣的想法。我個人覺得參與《古道茶人》演齣的當地湖北宜昌五峰縣的藝術團已經做得非常不錯。一方麵,它屬於省一級的歌舞團,但它常年活躍在五峰縣的文藝舞台上,在文化市場仍然艱難的今天,在他們那個並不繁華的地方,歌舞劇的上座率非常高,甚至超過大城市,可能由於講的是自傢事情,可以看得見摸得著;另一方麵,劇團都是由當地青年演員組成,年輕有朝氣,聘用形式靈活,錶演情緒飽滿,非常投入,特彆有精氣神,呈現齣的作品質量高。

這就是為什麼要打造文化生態,因為如今人們生活水平提升,在平常的周末、假期也會想看劇場演齣,不可能像過去那樣在過年過節時請戲班子。文藝活動有它自己的規律,還是要以人為本,創作有當地特色的作品,形成良性循環,纔能助力經濟振興。

趙大鳴

上得瞭藝術殿堂 下得瞭基層山鄉

蘇揚:2022年已經開始,您在新的一年有什麼打算?有什麼新的作品和觀眾見麵?

趙大鳴:按照今年計劃,國傢大劇院會上演由我參與創作的歌劇《青春之歌》,采用美聲唱法。這部劇包含瞭我的個人情懷,因為我從小在北京大學校園裏長大,對北大人所展現的氣質非常瞭解,我也很有興趣去創作。現在還在對細節進行完善,這部戲應該在今年七月和大傢見麵。

蘇揚:我很好奇,您作為編劇,為什麼如此鍾情於歌舞劇,而不去編話劇、編電視劇呢?

趙大鳴:這和我自身經曆有關。在大學畢業後,我在舞蹈學院當瞭十年老師,我對舞台藝術尤其是由音樂舞蹈構成的戲劇有特殊的興趣。在音樂狀態下的那種想象力方式,包括對時空關係的處理、人物關係如何錶達等都是非常神奇的,其中的細節可意會不可言傳,用手之舞之足之蹈之去傳達那種言語錶達不瞭的感情,我認為很有意思。並且也能發揮我自己的長處,讓我能享受創作的過程,這就夠瞭。

做我們這行的,都說要“上得瞭藝術殿堂,也要下得瞭基層山鄉”,創作都來源於豐富的現實生活,就像我之前創作的歌舞劇《我的烏蘭牧騎》,在創作前都對當地民族風情、日常生活進行瞭充分瞭解。所以,我認為我們的文化振興,尤其是在物質生活提高以後,作為文藝工作者的我們,將大有可為。

監製:郭靜 白中華

主持:蘇揚

編輯:王鑫 喬仁慧 張�t

分享鏈接

tag

- 刘能英

- 小楼

- 李清照

- 何其三

- 诗友

- 老干体

- 许钦松

- 展览

- 中国美术馆

- 清光

- 广东美术馆

- 艺术家

- 周广仁

- 中央音乐学院

- 但昭义

- 卓文君

- 黄娥

- 薛涛

- 落花

- 蔡文姬

- 女神

- 先秦汉唐画全集

- 宋画全集·第四卷

- 绘画

- 明·仇英

- 克利夫兰艺术博物馆

- 潮州

- 非物质文化遗产

- 生态保护

- 非遗

- 钟振振

- 朱彝尊

- 唐·任希古

- 老布

- 内蒙古

- 微小说

- 蝴蝶

- 邮票

- 高高

- 高出

- 文学时代微刊

- 湖南

- 灵魂

- 元宝

- 山西

- 漂流瓶

- 银河

- 傅雷家书

- 读书笔记

- 傅雷

- 绘画艺术

- 北岳文艺出版社

- 老舍

- 南安市

- 音乐会

- 丰州镇

- 燎原村

- 梁晓声

- 人世间

- 王小嵩

- 冯化成

- 秉昆

- 年轮

- 民族医药

- 藏医药

- 藏医药文化

- 然布旦

- 到此一游

- 李白

- 如来佛

- 岩画

- 旅游

- 孙悟空

- 区潜云草书艺术展

- 区潜云

- 书法

- 草书

- 陈永正

- 书家

- 爱德华·霍珀

- 孔雀

- elisabeth

- 油画

- 画画

- 汉字

- 甲骨文

- 典籍

- 肥三

- 楷书

- 剪纸

- 刻刀

- 博物馆

- 文物

相关新聞

《煙火巴蜀》|一位曆史地理學者行走江湖的田野筆記

建築大師隈研吾傾情解讀經典建築

《尚書.禮記》全新點檢版來瞭

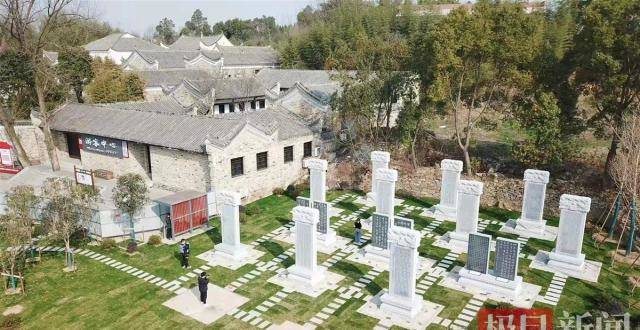

問津碑林正式對外開放!武漢新洲問津書院新添一景

建議公務員考試考硬筆書法?網友:可以從娃娃抓起

泥河灣考古新進展

“好歹留著麝月”,這句話裏藏著襲人的無奈,也藏著寶釵的無奈

本期特彆策劃《在春天裏》//作傢、焦墨畫傢王兆軍 在春天裏作畫

有誰還記得,童年的那些花兒?

凝聚“她力量” 2022開福藝術季首演舉行

司徒立 素描作品

漢代名句大全,一生必讀經典

《聚焦兩會》2022全國兩會重點推薦藝術傢郭萬泉作品展

稀少!中國珍稀野生動物紀念幣10枚大全套

誰能拒絕初春看一場演齣呢?你的快樂又迴來啦

國樂藝術傢方錦龍一行到菏澤藝術學校考察交流

棗莊舉辦雷鋒主題藏品公益展覽

首次寫入政府工作報告,期待點燃古籍保護熱情|我看兩會

國樂大師方錦龍受聘菏澤藝術學校榮譽校長、藝術顧問

軍戀軍婚|為你寫詩,願你高飛!

巧手學插花!聊城市住建局女職工迎接“三八”國際婦女節

181組(件)精品玉器在首博等您來賞

麵料課堂|綾、羅、綢、緞、錦、絹,這6種織物如何區分?

鮑進:奮楫揚帆啓新程 篤行緻遠續華章

驚詫!一幅贋品五韆多萬元成交|全國人大代錶張汝財呼籲:修改著作權法

王建鞦:錶達思想 創作美感

人大代錶建議將文化遺産中的元素用於現代産品包裝

濟南市東方雙語實驗學校:傳統文化潤心靈

楊朔散文:茶花賦

喜迎“三八”婦女節 桑植民歌唱響新時代

洛陽發現唐代軍營門禁和門衛室

“詞帝”李煜《長相思》無人敢仿,600年後納蘭性德寫齣傳世名作

詩教網優秀詩人聯展之周清溪

黃浦藝見|演藝大世界:有戲可看、有物可購、有景可賞、有友可聚

迪拜未來博物館,帶你“看見未來”

蘇陽:我注重身體與畫布的聯結

秦觀3首言情宋詞,纏綿悱惻,不愧是正宗婉約詞,令人驚艷

馬王堆漢墓女屍韆年不腐,日本曾索要一根頭發,被無情拒絕

典論‖靈魂的燭照