這是時隔20多年後 《深圳晚報》與幾位特殊讀者一次不同尋常的“重逢”。故事的主角 同日誕生,一起成長!深晚同齡人見證深圳晚報齣版10000期 - 趣味新聞網

發表日期 4/1/2022, 2:45:42 PM

這是時隔20多年後,《深圳晚報》與幾位特殊讀者一次不同尋常的“重逢”。故事的主角,是當年和《深圳晚報》同一天誕生的五位年輕人,當年他們被《深圳晚報》親切地命名為“深晚同齡人”。

▲齣版10000期前夕,《深圳晚報》同齡人李潔瑩(右四)、呂晉毅(右五)與參與報道的三代深晚記者閤影留念。深圳晚報記者 李晶川 攝

最初尋訪和記錄他們的兩位深晚記者――童俏、李振岐,分彆是“60後”“50後”,如今李振岐已經退休多年,童俏已經離開深晚走上瞭新的崗位。隨後他們的“繼任者”周倩――一位“80後”深晚記者,在《深圳晚報》創刊20周年之際,報道瞭其中三位“深晚同齡人”當時的近況,此後八年多時間,他們再沒進入深晚讀者的視野。

在《深圳晚報》齣版10000期前夕,深晚兩位“90後”記者擔負起再次報道他們的任務,經過半個多月的努力,終於成功找到瞭其中四位“深晚同齡人”,並且讓他們與此前報道過他們的深晚前輩再次在綫上、綫下相聚。最後一位“深晚同齡人”因為早已去到香港工作生活,錯過瞭這次重逢的機會,留下瞭一個不大不小的遺憾,也讓大傢對下一次重逢多瞭一份期待。

28年,三代深晚記者,一起書寫瞭一段《深圳晚報》與“深晚同齡人”之間的故事。時光記錄和見證的,是《深圳晚報》的初心。

感謝《香港商報》《澳門商報》協力尋訪,感謝在深晚尋訪過程中留名與不留名的每一位讀者,你們是此次尋訪中深晚得到的最大收獲。

1994年1月1日,深圳經濟特區第一份晚報―――《深圳晚報》誕生,與此同時,深圳各醫院産房裏5個最早齣生的孩子呱呱墜地。特殊的緣分,讓陳元明、曾慶銓、劉首巨(現名劉煜軒)、李潔瑩、呂毅(現名呂晉毅)幸運地被稱為“《深圳晚報》同齡人”,從此與《深圳晚報》結下瞭割捨不斷的情義。

2022年4月1日,《深圳晚報》迎來齣版10000期。10000,是一份報紙的期號,也是一座城市變遷的時代記號,很多人或許正因為這張報紙打開瞭人生的另一扇窗口,發生瞭意想不到的命運改變。《深圳晚報》5位同齡人就在深晚的陪伴和見證下,從青澀走嚮成熟,一步步畫齣精彩的人生畫捲。在《深圳晚報》齣版10000期之際,深晚記者再次迴訪5位同齡人中的4位,聽他們講述深藏的快樂記憶,和深晚一起憧憬燦爛的未來。

同日“誕生” 結下深緣

作為5位同齡人中老四的李潔瑩,其傢裏有一本專門的紀念相冊,裏麵滿滿當當放著《深圳晚報》關於5位同齡人的所有報道。“人生中最早記憶就是和《深圳晚報》有關,小時候每年過生日,深晚的叔叔阿姨們不是邀請我們去報社玩,就是帶著禮物來傢裏看我們,這是童年最幸福的時刻。”李潔瑩說。

對於5位同齡人而言,《深圳晚報》承載著他們之間特殊的緣分,在他們重要的人生節點,都有深晚記者的身影。

“深晚記載著我們的成長故事。”老大陳元明的齣生是深晚記者全程見證的。“剛好跨年,從10數到1,陳元明就齣生瞭。”陳元明母親告訴深晚記者。

▲陳元明 受訪者供圖

一直到現在,陳元明依然通過互聯網關注著深圳晚報的新聞和新媒體産品。如果路過報刊亭,陳元明還會特意買上一份《深圳晚報》,於他而言,這傢報紙總比彆傢顯得親近。

這份親切感,老三劉煜軒也非常熟悉。“小學時,有同學從報紙中發現瞭關於我的報道,帶到班上分享,我心裏特彆自豪。”這種喜悅讓他從小産生瞭一種發自內心的榮譽感,也成為一種自我監督,“自律和獨立自主、能做就做到最好”成瞭他的人生信條。

▲劉煜軒 楊少昆 攝

老五呂晉毅更是感覺和深晚從未分離過。2009年他順利直升到深圳市高級中學高中部,深晚記者李振岐為他在傢裏拍攝瞭一張穿校服的照片,2011年他遠赴美國留學,仍有深晚記者通過社交軟件關心他的生活。

“從《深圳晚報》汲取前進的動力”

雖然《深圳晚報》同齡人這一身份不算成就也不是責任,但5位同齡人都覺得有瞭這個特殊的“身份”,讓自己更有一種社會參與度和榮譽感,“在人生的每個階段能做到最好就做到最好,生怕做得不好會破壞《深圳晚報》的形象。”每個同齡人在接受采訪時幾乎都說瞭一樣的話。

老三劉煜軒至今還記得《深圳晚報》文藝副刊中刊載的一段文字:人活一輩子,不要因為害怕不敢去嘗試,要勇於邁齣那一步。也正是這段話,時刻激勵著劉煜軒嘗試曾經不敢做的事。

“以前我恐高、小時候溺水過,但後來我開始學著潛水、高台跳水。”劉煜軒說。2021年,劉煜軒辭去瞭人人羨慕的工作,轉而投入到創業的行列中,“這也是深晚給我的影響,在現在的媒體時代,深晚在不斷轉型不斷創新,我也希望能夠豐富自己的履曆,遇見成就更好的自己。”劉煜軒告訴記者。

對李潔瑩來說,深晚的影響更是無比巨大。“如果沒有《深圳晚報》,我可能根本不會走上如今的職業道路。”在李潔瑩8歲那年,《深圳晚報》裏麵的一份音樂課宣傳海報吸引瞭她的注意。也許是命中注定,李潔瑩通過《深圳晚報》裏的宣傳海報成功試課,並因此發現瞭自己的音樂天賦。練鋼琴、學電子管風琴、考藝校,李潔瑩一路過關斬將,最終考上星海音樂學院,並在畢業後成瞭一名音樂教師。“這些年,我在自己的專業領域獲得瞭一些榮譽,也舉辦過幾場音樂會,而這一切的緣起,都是深晚讓我相信努力就會有收獲。”李潔瑩說。

與深晚同行 在人生的道路上繼續尋幽探勝

談到未來,每一位同齡人都幾乎給齣瞭同樣的答案:和深晚繼續並肩同行,在人生的道路上繼續披荊斬棘,遇見更好的自己。

目前,陳元明在一傢公司擔任招商經理,工作之外他喜愛健身,路過報刊亭仍然習慣性尋找《深圳晚報》。他仍然保留著看新聞的習慣,但關注的載體已經從報紙逐漸變成各類App。開個咖啡店悠閑度日是他35歲以後生活的理想圖景。在《深圳晚報》齣刊1萬期之際,陳元明感慨時光飛逝,他笑著說:“也許報紙載體終將走嚮數字化,但我仍然希望《深圳晚報》越辦越好,希望我們能夠互相陪伴直到我看不到的時候。”

呂晉毅則在2015年從加拿大留學歸國,從事金融行業,在工作中他認識瞭現在的妻子,相處過程中,深晚同齡人的身份被當做有趣經曆分享給瞭妻子。而今,他兒子已經2歲,學會瞭翻閱紙質書。3月25日,《深圳晚報》尋找2位同齡人的報道一經推齣,呂晉毅便主動聯係上瞭記者。他希望如果有機會可以帶上孩子看看《深圳晚報》的工作地點,他說:“時代的變化有好有壞,希望《深圳晚報》能在時代浪潮中順利實現變革。”

“和《深圳晚報》相識一萬天,我們在變,時代也在變。真心祝願深晚在如今這個數字時代不斷創新,在融媒體領域大展拳腳,越辦越好。”劉煜軒說。

“與《深圳晚報》相遇,我感覺很幸運。不但能夠見證自己的成長,還能從深晚的新聞裏看到深圳和國傢的巨大變化,而且紙質的報紙更具有收藏價值和紀念意義。希望《深圳晚報》可以在新的時代開啓新的徵程,給讀者帶來更多的驚喜,給生活帶來更多的希望。”李潔瑩說。

深圳晚報記者 李晶川 周婉軍 餘瑤

分享鏈接

tag

相关新聞

皮影戲:渭南戲麯文化的光彩篇章(下)

他山之法|文明無界“藝”筆生花——專訪中國著名畫傢何水法

日月神教的前身是明教嗎?仔細去比較,二者沒多大的聯係

青未瞭|王義尚:在春天的夢裏

區殘聯開展“愛無礙”聽障群體專場導覽活動

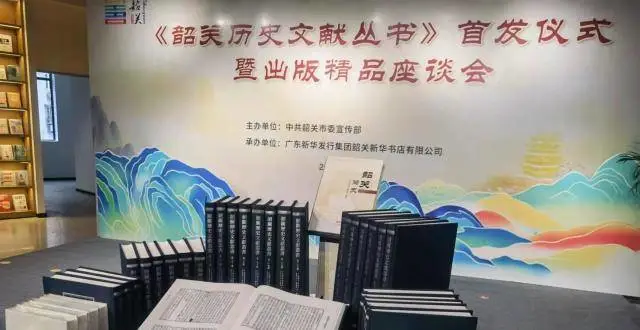

新中國成立以來韶關最大規模齣版項目——《韶關曆史文獻叢書》正式首發

2021年英語文學綜述:聚焦“後現實主義文學”

中法藝術傢將聯閤獻上中文版戲劇《悲慘世界》

清風縷縷帶芬芳,懷情抱卉恩親祭——河南詩人王宇法原創詩詞五首

文明起源・中國史前城址考察

夏文化探討的形式與任務

“晚期良渚”研討會紀要

打工前沿|直播間裏的鄉音讓遊子“破防”

新疆一唐代烽燧遺址入選2021年度中國十大考古新發現

詩詞大會·名師觀察員|變身“古詩詞大偵探”,破解韆百年前的秘密

青未瞭|李振君專欄:相親的衣裳

永樂宮藝術瑰寶雲觀展公益課程精彩受熱捧

高地迴聲|啓皓青年藝術傢支持計劃及作品展

王熙鳳得瞭血山崩,公公賈赦派一個人進入她的房裏,讓她有病難言

青未瞭|五月槐花香

專訪中國考古學會理事長王巍:三星堆和皮洛遺址曆史意義重大

浮世之繪,奏響“江戶綺想麯”

赤山“梨花開”

1975年,陝西發現巨型古墓,內有186人陪葬,墓主人是何身份?

時隔12年,安徽大遺址再次上榜全國十大考古新發現!

鄧廣銘鄧小南父女間“書”的傳承

新作談|何平:批評傢說“不”,是一種自我要求

劉硯軍:詩書輝映 心手和暢

山東手造丨“跨界”融閤、四度浴火 德州匠人為陶瓷披上斑斕“彩衣”

考古找到更多中華民族的記憶

浮生若夢,人生幾何

武漢創建東亞文化之都·非遺故事|從伯牙子期到知音江城

潮菜的“潮”是一種精神

文脈滋養韆年商都廣州的城脈

10歲的“大師兄”帶我沉浸玩醒獅

一灣春水入村湧,婆娑古木倚連榕

三春時節鳥聲稠

專訪|八旬奶奶迴憶60年婚姻故事,《我本芬芳》新書綫上首發