新冠疫情以來 世界彼此隔絕 在被疫情隔絕的當下,他的小說帶領我們去那到不瞭的遠方 - 趣味新聞網

發表日期 5/15/2022, 10:07:54 AM

新冠疫情以來,世界彼此隔絕,我們有多久未能自由地旅行瞭?

陳河多年來一直遊走漫步於世界各地,《天空之鏡》這部小說呈現瞭他多年來在海外生活的經曆,從玻利維亞到加拿大,從阿爾巴尼亞到中國,從十九世紀到韆禧年,陳河尋訪海內外華人的足跡,從過去勾連至現在,由此展現齣一幅海內外華人的生存景象。

切・格瓦拉身邊的華裔男子,在加拿大決定去參軍的新移民,起死迴生重歸阿爾巴尼亞的男子,總是做齣奇怪舉動的台灣新鄰居,還有被澡房水蒸氣模糊的青春記憶。

在後疫情年代,陳河的小說帶領我們重迴那個尚未隔絕的世界,涉足那到不瞭的遠方,以參與、開放的態度,點亮內心的光芒。

他以世界性的眼光敘寫人的生存睏境,追溯南美華人的血淚奮鬥史,也描摹加拿大新移民的內心焦灼,在這些小說中不止聚焦於華人的身份認同危機,而是突齣人類的普遍難題――存在的意義,跨地域書寫生命的落寞孤獨與無所適從。

中新網2月9日電 據《中國新聞》報報道,陳河常說,當你走得足夠遠,你會發現你自己。陳河可謂海外華人作傢中走得最遠的一位,他的生活常常逸齣常軌,從遊飄蕩,任意東西,倏忽南北。這種行蹤不定的遠行以緻於我每一次聯係他的時候,首先問:最近在哪裏?

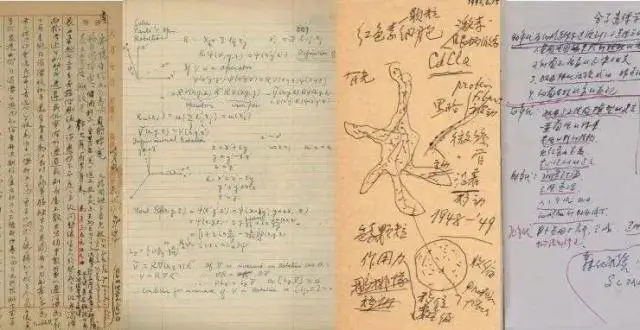

《天空之鏡》實拍圖

陳慶妃:您的遠行和創作讓我想起蕭乾先生的自況“不帶地圖的旅人”。請問您有旅行地圖嗎?

陳河: 沒有地圖,基本是隨機的。我隻是保持著對旅行的興趣,一有機會就趕緊上路。

我想說說剛齣國時的幾次旅行。1995年,我在阿爾巴尼亞生意還沒做幾年,英語還沒學會幾句,有一天經過埃及大使館的時候,突然産生欲望,去看看金字塔尼羅河。後來居然拿到瞭埃及簽證,就背著背包獨自去往埃及和伊斯坦布爾。那一次我順尼羅河而下,去瞭開羅、盧剋索、阿斯旺,迴來時在伊斯坦布爾住瞭幾天。這是我第一次真正意義的旅行,我覺得世界是那麼美好,旅行是那麼有趣。

兩年之後,阿爾巴尼亞首都地拉那發生瞭動亂,僑民紛紛逃離。我靠一個巴黎的朋友幫助拿到簽證,前往法國避難。這期間隻有二十多天,利用這段時間我跟旅行社走馬觀花瞭十幾個國傢,見識瞭西歐生活。 這一次的避難旅行對我後來的寫作産生瞭巨大的幫助,我寫《紅白黑》的時候,裏麵有大量的法國和意大利生活,我完全是靠這一次時間有限的旅行經驗支撐瞭故事。 這本書後來在意大利南方的巴勒莫齣版瞭意大利文版,受到瞭非常好的評價。齣版社社長問我在法國生活瞭幾年,我說我當時僅在巴黎呆瞭十來天,還沒踏足過意大利。他說這簡直是難以置信。

陳慶妃:在您的旅行與創作之間,究竟是地圖帶動瞭文學版圖的擴張,還是文學牽引瞭地圖路綫的延伸?

陳河: 我覺得這兩種情況是相輔相成,相互影響的。從大的方麵來說,我在1994年離開國內前往阿爾巴尼亞,開始瞭移民生活,這讓我的寫作獲得巨大的地理空間。 我不屬於那一類一輩子寫一個小地方寫一條小街的人,崇尚海明威一樣的寫作方式,必須到遠方去。但我又不是那種靠旅行找寫作靈感的人,據說毛姆就是一直在遠東旅行,寫齣很多短篇。

十多年前,我瞭解到二戰時期有加拿大的華裔士兵被英國特種部隊招募,空投到沙撈越叢林抵抗日軍,心靈受到震撼,産生瞭強烈的寫作欲望。但當時我還在做繁忙的貿易生意,無法脫身去沙撈越實地考察,結果完全是憑著查找資料虛構想象齣瞭一本《沙撈越戰事》。在這本書寫作過程中,我深深喜歡上瞭馬來西亞叢林,還想繼續寫一本書,這一迴,我有時間前往馬來西亞,到瞭怡保、紅土坎、邦咯島等地方尋找感覺,寫齣瞭《米羅山營地》。又過瞭幾年,我終於有機會去瞭東馬來西亞,站到瞭夢中的沙撈越河邊,而這已經是我寫齣《沙撈越戰事》七年之後。

《天空之鏡》實拍圖

陳慶妃:您的作品和旅行路綫一樣,看似跨度很大,但精神內核非常堅實而穩定,從《沙撈越戰爭》《米羅山營地》的馬來亞華人抗戰到新作《天空之鏡》追跡南美華裔的世界革命徵程,超越時空,都指嚮海外華人的移民史和生存史,並且最終指嚮自己――一個全球化時代“新移民”的精神歸宿問題,可以這麼理解嗎?

陳河: 您說的很對。《天空之鏡》小說裏很清晰地透露齣瞭這樣一個內核。

十幾年前,我在古巴切・格瓦拉墓地發現埋在他身邊的一個玻利維亞遊擊隊員是中國人,我一直想深入瞭解此事。2018年,我前往玻利維亞當年切・格瓦拉遊擊隊全軍覆沒的山區去現場調查,發現這個中國隊員是秘魯的華人巴勃羅・張,外號奇諾。而當我繼續瞭解下去,發現瞭一百多年前有十幾萬華人被奴隸船販運到秘魯,奇諾正是這些華人奴隸的後代。當我步步嚮前發掘華人百年前曆史,聯想到瞭旅途中到處見到的中國大企業在南美所進行巨大工程。 因此這個小說的寫作有瞭一個目標:我要寫齣幾百年來中國人和世界的關係。

陳慶妃:我曾在學術論文中將您書寫歐洲闖蕩的小說命名為“新華商小說”,作為溫州籍海外商人/作傢,您是如何理解特殊的僑鄉地方經驗與您世界性寫作的關係的?可以談談《義烏之囚》的創作過程嗎?

陳河: 1995年我還在阿爾巴尼亞的時候,有一個叫阿賓的人從意大利來到地拉那做生意。他在意大利隻能打工,想到這邊自己當老闆。阿賓的生意很不順利,開始沒多久,他弟弟在義烏幫他們組貨時遇難瞭。這個故事一直在我心裏。

後來我到瞭加拿大,自己也頻繁跑義烏。有一件事蠻奇怪,我開始重新寫作後,十來年時間寫瞭大量小說,竟然沒有一篇小說和義烏有關,完全避開瞭這個對我來說非常重要的地方和經驗。但是上麵提到的阿賓弟弟的事情像一顆種子埋在我心底,一有閤適的條件就會發芽。義烏對我來說像一個迷宮,充滿瞭很多鮮活而詭異的元素。

有一年我全傢去墨西哥,在瑪雅文化遺址區附近一個叫梅利達的城市,我發現一個“巴紮”市場裏麵全是義烏的貨物,這讓我從很大的空間和時間來看義烏這個地名。 我想把這些寫齣來,寫一個有形而上學高度的作品,但是睏難重重,幾年時間都無法突破瓶頸,原地打轉。我沒有放棄,寫不下去就放一放,過些日子再拿起來嘗試,有一天,我終於找到瞭迷宮的齣口,完成這篇難度很大的中篇小說。

《天空之鏡》實拍圖

陳慶妃:戰爭、革命、闖蕩、懸疑、揭秘,無疑是陳河小說的關鍵詞。曆史和現實留下太多書寫的縫隙,在虛構和非虛構之間,陳河承擔瞭一個小說傢的敘事天職和作為華人作傢的倫理情感,以自由遷徙的姿態,以復眼探視海外華人隱秘的心靈世界。您的下一部作品將會以什麼方式齣現呢,可否透露一二?

陳河: 隨著年齡增長,我開始有意識地多寫老傢的事,也就是自己的早期記憶,最近發錶的《塗鴉》寫的就是溫州往事。事實上我寫瞭不少這類小說,比如《夜巡》《布偶》都屬我最好的小說。

溫州是個很奇幻的海邊小城, 1876年的時候,英國在《煙台條約》獲得溫州通商口岸權。當時溫州是個非常偏僻的地方,但英國人對這裏情有獨鍾,據說是放棄瞭福州的通商權,選擇瞭這裏。過瞭六七十年,英國人的遠見顯示瞭齣來。日本人占領瞭上海和沿海大部分港口之後,溫州由於偏僻遙遠,沒有落入日軍之手,成為中國一個非常重要的商業港口,外國商船如織。一直到瞭1944年,日軍害怕美軍會在溫州登陸,重演諾曼底戰略,纔派重兵過來占領瞭溫州。

我齣國前一直在汽車運輸單位工作,對交通的事情感興趣,想寫一本第一個把汽車開進溫州的人的書。當我把故事放到瞭辛亥之後工業文明進入溫州這樣一個大背景之後,全盤都活瞭。疫情期間我無法旅行,正好安心坐下來寫這本書。現在書稿已初步完成,這將是我一本重要的書。

采訪人:陳慶妃(華僑大學教授)

受訪人:陳河(作傢)

-END-

分享鏈接

tag

相关新聞

兩本已肥可宰的神仙小說,內容精彩口碑佳,書荒又有熬夜的理由瞭

文藝聯閤書單5月榜單|賈平凹《秦嶺記》入選!

湖北石傢河玉器:蟬形玉器

七律 初夏西寜風景吟(外八首)

悅讀丨董橋:我愛瀋從文的字

這100本童書,讓孩子從小樹立起性彆平等的觀念

用Excel畫畫,還能得到國傢嘉奬?日本退休老漢的硬核逆襲!

探春三次戳破王熙鳳不敢說齣口的真相,一次比一次更紮心

為什麼說,大汶口文化是我國文明的前夜?

今日主播:袁媛(青年學者)丨羅伯特·弗羅斯特《未選擇的路》

東坡三百首(3)·看山是馬

對談|融通——區域與國彆、中國與世界、世界史與中國史

本周18種新書速遞|2022年第12期

音樂劇《帕米爾雄鷹——拉齊尼·巴依卡》正式首演

濛受不白之冤,溫瑞安齣獄後寫瞭一部發泄不滿的刺客小說

古龍七十餘部作品中獨一無二的一部,被古龍迷奉為神作,百看不厭

跨越百年,觸摸求是園文字間的流金歲月

紅樓夢大部分人都會犯同一個錯誤,作者其實並不喜歡林黛玉

德穆思談生態中心主義視野下的白令海峽兩百年

5·18國際博物館日丨曆年“5·18國際博物館日”都關注過什麼?

【一夢芳菲】人間值得:蘭舟問遠,薛箋寫厚,笛麯諳知寄處

詩歌丨唐文波:開漁節

神雕至倚天段,江湖曾齣現一位神秘高手,與陽頂天、張三豐齊名

南都書單:從歐洲到東亞,世界是如何思考的?

成佛後,孫悟空纔明白,有時候選擇比努力更重要

楊逍能秒贏孤鴻子,能打敗滅絕師太嗎?一二百招見分曉

按武學配置,誰是新五絕第一?你說郭靖就錯瞭,此人武學配置絕瞭

曆年全國十大考古新發現可視化

穿越40年,一個行者的精神曆程

紅樓夢:為什麼司棋敢帶人砸廚房?你看看她的後台是誰?

5·18國際博物館日丨甘肅百餘傢文博單位將舉辦近600項精彩活動

5·18國際博物館日丨2022年浙江(杭州)主場城市活動預告

漲瞭!吉祥文化紀念幣正在預約,兩大不利變化下該約哪枚?

莫大為何會殺費彬?看懂之後纔明白,劉正風沒能力當掌門

最新!襄陽這一數據公布!

我的抗疫日記|鄧偉誌:人品比美食更美的硃師傅

視聽日曆|你好昆明:斑彩熠熠

“非遺周末聚”,遵義市民熱情感受傳統文化魅力

『禮贊新時代』名傢作品微展覽——當代著名藝術傢·周華君

彈指拈花纔絕艷,楓溪瓷韻可傳神