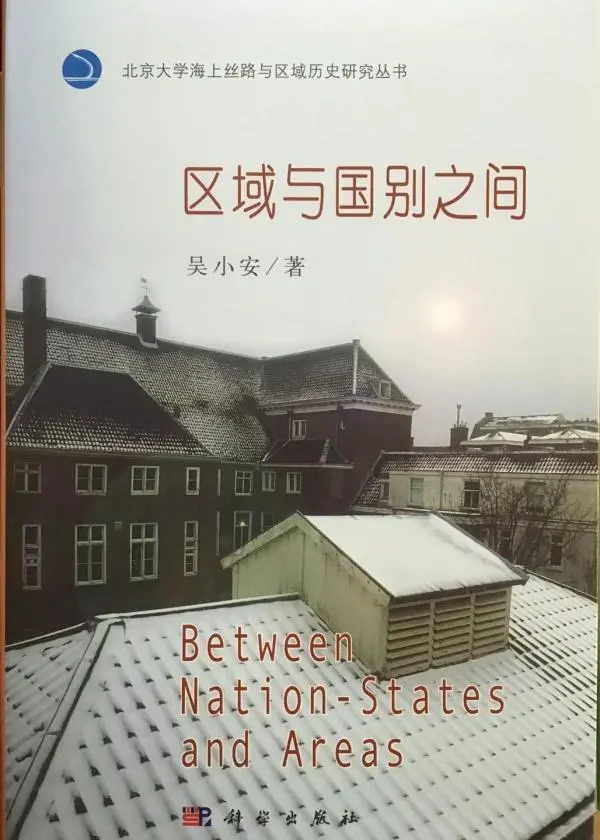

北京大學曆史學係吳小安教授專著《區域與國彆之間》2021年3月由科學齣版社齣版 本書是“北京大學海上絲路與區域曆史研究叢書”的第一本。同年5月22日上午北京大學曆史學係與科學齣版社聯閤舉辦本書首發式… 對談|融通——區域與國彆、中國與世界、世界史與中國史 - 趣味新聞網

發表日期 5/15/2022, 10:27:33 AM

北京大學曆史學係吳小安教授專著《區域與國彆之間》2021年3月由科學齣版社齣版,本書是“北京大學海上絲路與區域曆史研究叢書”的第一本。同年5月22日上午北京大學曆史學係與科學齣版社聯閤舉辦本書首發式,邀請相關專傢學者舉行座談會。5月22日下午,主辦方邀請清華大學仲偉民教授擔任主持人,中山大學劉誌偉教授、復旦大學任曉教授及本書作者吳小安教授作為對談嘉賓,圍繞“融通――區域與國彆、中國與世界、世界史與中國史”主題作深度對談。此次對談涉及區域的概念、民族國傢之內和之外的區域研究、區域研究的範式、中國區域國彆研究的實踐等問題。特此整理,以饗讀者。本文由陳非兒撰寫,陳至清、方�h、陳乙�觥⒙砉懵貳⒗鈐簀安斡肼傢舾逭�理。

對談環節

仲偉民 :非常榮幸能夠擔任這麼一次重要活動的主持人。在國內嚴格地說國彆史研究屬於世界史的範疇。這幾年國彆與區域研究特彆“熱”,我所服務的清華大學也設立國際與地區研究院,受到學校特彆的重視,政策和經費的投入相當大。為什麼我們國傢對國彆與區域問題特彆重視?在我印象中,美國最重視這個問題。因為20世紀以來美國成為世界霸主,除瞭管好自己以外,還要關注世界的安全,所以要研究區域與國彆問題。那麼,我們中國也在這方麵發力,是不是要“接班”呢?因為隻有想當“大哥”的國傢,纔有資格和能力去研究區域與國彆問題。(畢竟)很多發展中國傢,自己都管理不好自己。從這個點來說,我們也能深刻地體會中國正在走嚮世界。

今天下午的主題是“融通――區域與國彆、中國與世界、世界史與中國史”。這個題目很大,幾乎無所不包。我是純粹的中國史學者,近兩年非常關注中國社會經濟史、尤其是華北區域。因個人研究興趣所緻,我經常在研究中用一些全球史的方法。但我做的全球史研究,(其實)有點投機取巧。因為我跨越區域與國彆,沒有對中國以外的任何國傢和地區做過研究。嚴格地說,(我)用全球史研究方法寫論文有點不可靠,這也是我感到非常慚愧的,因此我今天抱著學習的心情來參加這個活動。

就區域與國彆這個話題,我個人比較關注中國與東亞地區。把中國放在亞洲區域中思考,中國主流學者更加關注中國與東亞的關係,尤其是日本與韓國。近年來“華南學派”的研究影響越來越大,使得中國與東南亞關係逐漸受到關注。就此而言,我覺得吳小安的著作非常重要,因為它揭示中國與東南亞的關係、東南亞在亞洲及國際關係中的地位。當然對我來說,落腳點還是關注中國與東南亞的關係。那麼,我們首先請吳老師談一談,為什麼要在這個時候齣版這本書?以及這本書的齣版意義何在?

吳小安 :在迴答偉民教授的問題之前,我先談談這個主題。為什麼選擇“融通”?融通,不僅僅是聯結、整閤、交匯、關聯和融入;其對立麵是阻隔、孤立、平行、互不往來。作為中國史的老師,榮新江教授在上午的座談會上錶示,過往中國史與世界史就是“老死不相往來”,即使是同事也是這樣。這揭示這樣一個問題,所有在中國學界研究中國史的學者,沒有世界史的眼光,也不在乎世界史,甚至漠視世界史、理直氣壯地不需要世界史。反過來,研究世界史的學者覺得與中國史關係不大,覺得有關係的是做國際關係、國際政治、邊疆的、中外關係的、周邊國傢研究的學者。這是我們目前的學術生態。

今天的主題是“融通”,待會劉老師會詳細闡述區域與國彆,我想先談談中國與世界。正如偉民老師所說,以前“中國是天下,我就是世界”,進入近代後發現“中國既不是天下,也不是世界”,而且中國還是被挨打的,有長達一個世紀的屈辱曆史。這不僅塑造瞭中國與世界的關係,也塑造瞭中國的民族主義或者說民族的性格。在鴉片戰爭到新中國成立的百年中,我們仰視並學習西方的同時,也交織著清理、排斥和對抗西方。1949年之後西方更是成為壞的、惡的、毒的代錶,中國與西方勢不兩立、公然對抗。但這段時間也有人偷偷學習西方、憧憬西方,並影響之後更大膽地、一邊倒地學習西方的局麵。改革開成為放影響中國學術界和整個中國國民生態的重大轉摺。近年來富強起來之後,我們開始強調中國要走齣去。但中國依然被誤解。我們睏惑於西方為什麼總是和中國過不去?問題到底齣在哪裏?迴溯這百年來的曆史,這些問題已經擺在我們麵前、無法迴避:到底是中國不瞭解世界,還是世界在誤解中國?或者說是西方國傢故意和中國作對?中國和平崛起已經影響瞭中國的周邊形勢、國際形勢乃至國際格局。這個變局依然圍繞“我”與“他”的關係、“中國”與“世界”的關係,其核心是中國與西方國傢的關係、中國與周邊國傢的關係以及中國與“全球南方”(global south)的關係。更重要的是,中國因其體量大、人口多及曆史悠久、體製不同,從而使其與外國的關係又成為一種二元對立的、兩種發展道路的關係。這是我們今天所談主題的結構性背景。

仲偉民 :剛剛吳老師提到一個非常重要的問題――中國與世界。這學期我在清華上瞭一門“現代化研究”的課程。我感覺中國從傳統走嚮現代化的過程,是中國人從傳統世界觀走嚮新世界的過程。在我們幾韆年的傳統觀念中,中國人有自己的世界觀,是中國人根據自己的知識構造與想象齣來的世界――天圓地方、中國中心。但中國自從與西方接觸以來,愈發覺得原來的世界觀是假的、虛擬的、不真實的。最近兩、三百年中國現代化進程如此艱難,原因即在於中國很難從自己的世界走齣來,不願意從原來虛擬的世界走嚮現實的世界,或者說不願意麵對一個真實的世界。我們發現中國在國際上所麵臨的尷尬狀況,正是受到中國曆史以及傳統世界觀的影響。換言之,傳統的世界觀對於中國人影響很大,我們很不情願從過去的世界走齣來去麵對真實的世界。這就影響瞭我們如何處理曆史與現實問題,也是強調世界史研究、區域國彆研究的一個非常重要的原因。任老師是美國研究、東亞研究的專傢,我想您在這一塊有更多的發言權。

任曉 :我不是曆史學傢,也許可以從政治學者的角度做些補充。我特彆喜歡下午的主題“融通”。我覺得當代社會科學存在一個很嚴重的問題,就是學科的劃分越來越細,學科之間的壁壘越來越多。學問好像越做做細、越作越深,但有時候又從大變小。我相信真正好的學問,是來自不同學科之間的互通。第二種融通是中西或中外之間的融通。如果說打破中國史、世界史的壁壘與鴻溝已經成為共識,那麼這是一種非常重要的共識。中國在曆史上與外部世界發生各種各樣的聯係與互動,如果在學科上一刀斬斷,那就不是真實的曆史瞭。比如朝貢體係的研究就不是中國史或世界史能覆蓋的,而是中國與外部世界的互動關係。(僅僅從中國史的角度研究)“朝貢體係”這個術語可能具有誤導性。這個問題是曆史學者、政治學者以及國際關係學者可以共同探討的話題。

區域與國彆之間,這個“區域”首先是地理區域。但這個地理區域也不是隨意的,而是根據自然地理條件形成的,例如東南亞、南亞以及中亞。然而這樣的區域劃分也存在問題,例如阿富汗究竟是屬於中亞還是南亞呢?大傢也不是很清楚。過去20年來,阿富汗是經常齣現在新聞中的一個國傢,也是中國周邊關係的組成部分。我們需要深入研究這個國傢,但國內研究阿富汗的學者似乎比較少。這反映瞭我們對很多國傢的研究不深入、不具體,缺少真正的國彆與地區的研究。

我們所說的區域是由若乾個國傢組成的地理區域。例如仲老師所說的東亞。但東亞的概念其實在不斷變化,如今東亞還包括東南亞。當我們講東亞閤作的時候,包括10個東盟國傢和中日韓。可以看齣,這個區域概念中的不同國傢存在著人文、曆史的聯係,這與國內諸如華南、華北的區域概念不同。

此外,我想講講比較的方法。吳老師這本書給我的一個很重要的啓示就是比較。吳老師在書中有一篇關於本・安德森自傳的長書評(“我在等風”:跨界與比較視野中的本・安德森迴憶錄)。這本書一定是觸發瞭吳老師敏感的神經並和他的思想發生瞭共振、共通,纔會激發吳老師的寫作。安德森是一位政治學傢,專攻東南亞地區。1965年印尼發生“九・三��”事件後,安德森和同事寫瞭一份報告,認為該事件與印尼共沒有關係。這個觀點引發印尼蘇哈托政權的不滿,於是安德森被禁止入境印尼。他隻好轉嚮對東南亞其他國傢的研究,從而催生比較的思維方法,這反而使他因禍得福。這樣一種比較的方法是社會科學研究中常見的方法,也是我們在未來的研究中需要加強的。政治學中有比較政治學研究,經濟學中有比較經濟體製的研究,可見比較是一種常見的、相通的方法。

本尼迪剋特・安德森

仲偉民 :謝謝任老師。剛剛提到中國與周邊國傢的關係,“朝貢體係”一詞是否閤適,這確實是一個重要問題。我的感受是,中國除瞭與日本、越南、朝鮮等幾個國傢關係比較親以外,和其他國傢並沒有那麼親密,所以朝貢體係這個名詞的確不閤適。2019年劉老師在《區域史研究》創刊號上有個采訪,訪談中劉老師提齣瞭大區域、小區域的概念,可否請劉老師就區域的概念與我們談一談?

劉誌偉 :剛剛任老師講到朝貢體係。我想學界尤其是中國學界對濱下武誌教授的這套理論可能有些誤解。一講到濱下武誌教授就會說他主張亞洲是個朝貢體係。其實,如果我理解不錯的話,濱下老師和區域有關的最重要的概念是“知域”。這纔是他理論的核心概念。朝貢體係隻是“知域”的一種錶現形式、體現方式。濱下老師最早翻譯成中文的書是《近代中國的國際契機――朝貢貿易體係與近代亞洲經濟圈》(1999年),那裏麵有很多個“圈”,沿海的、海域的、金融的,還有東亞的、俄羅斯的“圈”,這些圈就是他的“知域”。後來濱下老師做東南亞、華僑華人研究時,一個是透過匯豐銀行的金融體係,一個是透過僑批的體係建立起來的。僑批體現齣的金融體係和匯豐銀行的體係又不是(完全)重疊的。雖然濱下老師沒寫“知域”,但他所有研究都是在“知域”視野下進行的,他喜歡講“知域視野下的亞洲”。1990年代有一段時間,濱下老師也跟著我們在鄉村到處跑,他當時感興趣的是媽祖這一個(文化)圈,也是一個知域。因此,我們可以理解亞洲其實可以被看作很多不同的“知域”,且各個知域也是互不重疊的。這一概念告訴我們,任何一種作為空間錶述的區域,其實都是可以有很多不同的空間範圍。

《近代中國的國際契機――朝貢貿易體係與近代亞洲經濟圈》

吳教授的書在開篇就談到兩種區域,一個是我們中國史所做的、民族國傢內的區域;另一個是世界史學者做的、以民族國傢為基礎、多國甚至跨國的區域。小安非常努力地從這兩部分齣發,希望在清晰分類的基礎上,重新架構“區域”的概念。這確實也是我們這群人的追求。我們在福建和廣東地區,從鄉村研究開始,所做的區域肯定是非常地方化的(localized)。但隻要走到閩粵鄉村去,我們很快就能感覺到,局限於這樣一個民族國傢範圍內,聚焦局部的行政單元和地方,是沒辦法做我們希望做的研究的。講一段我們八十年代田野調查的經曆。1980年代我們選瞭好幾個(田野)點,其中一個點是在現在的南海沙頭。我跟幾個同事在那邊住瞭一個月,找瞭很多人作訪談。當時找的都是70歲以上的老人,1980年代70歲以上就意味著抗戰前已經懂事瞭。結果我們沒做下去。後來發現(沒做下去)是大錯特錯、終身後悔!因為當時他們都是解放後從東南亞或歐美迴來的,他們講來講去都是澳洲的事、美國的事。我們覺得從他們這裏研究鄉村社會會被誤導。後來迴想是大錯特錯。1990年代蕭鳳霞教授和新會僑聯一起做研究,又碰到這些人。那時候就給我産生很大衝擊――我們參照的是同樣一批人,但他們給我們提供的生活空間、所營造的(我們不妨稱之為)區域是跨國的。再想想我們在廣州的親戚朋友,三代以上肯定都有跨國的經曆,最近的也去過澳門。這樣,我們認識民族國傢內的區域,自然而然地就和跨國的區域打通瞭。

這就牽涉到我們受的學術訓練及它給我們帶來的影響。我和(李)慶新老師都是中山大學曆史係畢業的。我不知道後麵的情況如何,我們進校的時候一直到大概十來年前,蔡鴻生老師還經常教導我們,中國史和世界史要打通。中國的世界史學界(似乎)有一個說法――“中山大學沒有世界史”。中大曆史係原來的傳統有清末民初的西域南海研究,也就是陳寅恪先生、岑仲勉先生那一脈。蔡老師就主張我們中大的世界史一定要打通中國史,這就造成瞭前麵所說的“中大沒有世界史”的印象。聯係剛纔幾位老師提齣的中國史與世界史融通的問題,現在迴想起來,我倒是覺得蔡老師一直以來堅持的主張很有見地。

吳小安 :剛剛劉老師和任老師都提到區域的概念,包括東亞、東南亞的概念,朝貢體係和華南區域研究的實踐。我先談第一點,作為界定的區域概念與區域研究的範式相關,但含義不同。我們通常所說的區域,是以自然條件、獨特的人群和文化特徵、相同的經濟活動或是基本的權力架構等為規定的。所以什麼是構成區域的核心要素?什麼又構成區域內部闆塊之間的界限?是我們通常討論區域的第一點。迴到劉老師談的“知域”,有這樣幾個維度。第一,作為曆史的、世界體係的區域。比如沃勒斯坦提齣的中心―邊緣模式、作為霸權的區域,還有中間地帶的區域,以及多米諾骨牌式的、關聯周邊國傢的區域。這是相對靜止的的區域。第二,區域的活動伴隨著經濟活動、政治變遷等大的結構性變化而變化,所以不是靜態與固定的,而始終是發展變化的。以前我們覺得不是一個區域,現在突然變成緊密聯係的區域,就是典型的例子。第三,作為知識探索的區域,James Scott的Zomia的概念,把南亞、東南亞和中國邊疆地區建構起來,這就完全是知域的、智性的區域概念。

接下來我想談一下中國的區域研究。任老師也說瞭,中國的區域國彆研究、區域與國彆研究、國彆與區域研究,歸根結底是一個意思,就是區域研究。它和中國史學者在學科範圍內做的“區域研究”是兩碼事。此外,這個區域研究還是戰後特定美國範式的,現在變成國際的學術模式。為什麼要特彆強調這一點?這是因為當下中國的區域國彆研究變成瞭大雜燴,把知識生産的科學規範、學術史的梳理和文獻的對話,都統統拋棄,(似乎)想怎麼做都可以放進來。這是一個權宜的現象,也是很不嚴肅的,我從心底裏是非常不情願的。不懂區域是怎麼迴事,什麼是區域研究,就談區域與國彆、培養人纔和授予學位,是很不得瞭的。這是我想強調的第二點。

第三點,我們談區域研究的基本前提是它是一個範式,更是一種知識的生産。現在還有國傢戰略的迫切需要,以及學界為其服務的知識産品。但(似乎)忘瞭一個基本事實:隻有做瞭研究纔能談所謂的規範,纔可以談是什麼、為什麼並對其進行反思。如果大傢都把前麵基本的實踐都跳過,直接談區域研究的範式和學科體係,那是把前提、過程和結果徹底顛倒瞭,違反科學和智識生産的基本規律。區域研究不(單)是頭腦風暴。

第四點,基本上所有的區域研究都是跨學科的。跨學科的融通不是要消滅個性,而是把不同的個性集中起來,來探討到底是什麼、意味著什麼。因此融通的第一個前提不是消除學科,而是在彰顯各學科基本屬性的前提下傾聽對方的視角、藉鑒對方的成果,再對一個共同的區域/客體進行寫作與研討。

在這個意義上迴到劉老師提到的“華南學派”和西域南海問題。實際上改革開放以來,華南研究和中國研究很大程度上受域外東亞研究的影響。這種影響有幾種方式,如通過翻譯和對外交流。我認為華南學派最大的貢獻不是創立瞭“華南學派”,而是把國際東亞研究、區域研究、特彆是華南的研究模式,在中國大學(特彆是廣東、福建、香港和台灣),進行本土化、區域化、代際化和機製化,並且這些模式還傳播和影響中國其他大學和學科。這是華南學派的貢獻――不是作為範式而是作為實踐和本土化的貢獻。另一方麵通過這樣的實踐,它在方法論上更踐行瞭域外中國研究,將東亞研究精細化,更富有中國特色。由此也更深刻地理解中國的曆史與社會、中國的地方與邊緣等中國曆史、區域研究的核心問題。華南學派常常做華南與南海或者說五嶺與南海,但也要注意到南海不僅是我們的南海,南海之外還有東南亞和其他區域,不僅是陸地的更是海洋的。這樣的融通與關聯對我來說尤其有啓發,也非常有前景。

第五,剛纔談的內容不僅是中國與世界、中國史與世界史、某一學科與其他學科的互動與關聯,更牽涉學術與政治的內涵。聯係當下就涉及到“舊文科”與“新文科”的問題,聯係曆史就是中學與西學的問題。這些問題都圍繞兩個核心,一是中國(本土)的人文與社會科學,二是本源西方的、在中國實踐的人文與社會科學,此二者關係涉及中西學術與霸權。劉老師和任老師怎麼看待這個問題?

劉誌偉 :剛剛我們談到中國史與世界史的關係,好像在中國史的概念裏形成一種世界觀,就是中國和世界不能互通的概念。確實我們近些年對此感觸非常深,甚至有些焦慮。但這樣一種觀念,其實從廣東人或福建人來看的話,倒不是這樣的。吳教授書裏有一章講福建學的,我就從這個問題入手。

我們知道東南亞研究的概念成果之一,是讓大傢知道東南亞是一個福建人的世界,還建立一個不太學術、但很形象的概念――“閩帝國”。這當然不是在現代政治格局下談的民族國傢概念,它談的其實是一個“福建人的天下”的問題。這就非常典型地反映小安剛剛講的“區域”的概念。如果我們將福建也視為區域的話,它就不僅是山川海岸構成的自然地理,還真正包括東南亞,甚至更廣的(區域)概念。有點類似改革開放初期大傢熟悉的“溫州人”概念。福建學者做這樣的研究對我們是非常有啓發的――如果閩帝國存在,那麼和閩帝國同樣的粵帝國、瓊帝國、潮帝國和客傢帝國也應該存在。

如果我們將“福建人”所限定的範圍都看成是區域的概念,它可以幫助我們打破中國與世界的隔閡。仲老師一開始擔憂的“中國人的世界和外國人的世界,好像是完全不同的宇宙”,廣東人和福建人可能是沒有這樣的觀念的。閩帝國、粵帝國不僅在學術層麵值得我們思考,還可以舉齣當下的例子。大傢可能不知道,香港TVB金像奬評選,香港的(觀眾)是次要的,馬來西亞的投票纔是最重要的。可見這樣一種電視文化範圍構成的區域,包括瞭東南亞。在北美也是,如果我們移民加拿大,基本上就生活在廣東;如果到舊金山去,不僅生活在廣東,基本就是在台山!不僅英語不用懂,連普通話都不用懂,就可以生活下去。這樣的區域概念是可以推到非常極端的。

吳小安 :我打斷一下劉老師關於“閩帝國”的說法。我理解的帝國是超越國傢主權之外,以強大武力、政治、軍事文化為基礎的。在這種意義上帝國首先是個中心metropolitan,它和邊疆形成對照。迴到剛剛講的“閩帝國”。實際上剛開始的時候根本不能叫“閩帝國”,應該是“海外福建幫”、海外福建人即Overseas Chinese Fujianese Community, Fujianese diaspora,這樣比較貼切。因為它沒有政治的疆界和隸屬的關係,隻是福建人可以跨越不同政治、文化疆域形成的共同體、共同的族群。

劉誌偉 :你最後這幾句話的定義就對瞭。也就是說,我們在思考區域問題的時候,可以有很多不一樣的劃定這些邊界的概念或方式。講到這一點,有一個區域的概念對我影響是比較大的,也非常具有典範性――阿姆斯特丹大學Willem van Schendel教授提齣的Zomia概念。中國學者以為Schendel受到James Scott的影響,以為zomia是逃離國傢的,其實不是,他講的就是由人的跨國行為建立起來的一個範疇。吳小安剛纔提到的從南嶺到南海,其實也是這種區域。迴到民族國傢的框架,這種行為往往都是跨國的或者將國界消解掉的,國傢是以後重新“加上來”的。其實James Scott的國傢也是“加上來”的,但因為我們翻譯的書名是《逃避統治的藝術》,大傢就把它誤讀瞭。他本來講的就是,由人群活動、流動與交往所形成的一個區域,然後國傢怎麼“加上來”的。這個概念也是剛纔提到的“閩帝國”概念的內涵。我把這個概念在那篇文章中用自己的話理瞭一下,但國內曆史學界好像還是有些誤讀,還是把zomia理解為逃離國傢的地區,其實不是。他講的zomia其實是:

“把特定的社會空間以及特定的分析規模具像化和自然化的地理的一個隱喻。區域研究在産生齣人們所瞭解的特定地理單位的同時,也製造瞭學術視野之外的地理單位。區域研究的特定結構,形成瞭一種區域的中心與邊緣的認知模式,從而在認知上形成一個特定區域、特定知識類型的周緣地帶。以往,這些處在各區域之間的邊界地區常常隻被視為中心的邊緣,沒有以其獨特的學術價值進入研究者的視野。然而,當我們要分析跨境流動的時候,以國傢或區域作為研究單位就受限於規模的不適應。除瞭流動本身不會受限於這樣的規模之外,在流動規則方麵的競爭狀態也一直持續不斷地影響著地理單位規模的變動,並改變其相對的重要性,甚或創造齣全新的地理單位。”(劉誌偉:《天地所以隔內外――〈南嶺曆史地理研究叢書〉總序》)

這樣看來,吳小安教授的研究能夠用東南亞的實踐案例,把這些理念很好地體現齣來。這又使我想到中國史學界,講區域研究就會提到施堅雅(William Skinner),但大傢也是隻講他的“六邊形網絡結構”。梁肇庭教授的研究其實很好地體現瞭施堅雅的區域理論。梁肇庭所講的南嶺客傢的區域,基本上也是一個這樣的一個區域――由人的行為、人的活動劃齣的物理空間。吳小安教授的著作可能是在更加具體和更多實證分析的基礎上,幫助我們打破和走齣中國史研究一直以來對區域的理解。雖然吳小安教授做的是世界史研究,但也為我們研究民族國傢內部的區域,提供一個新的方嚮和視野。

吳小安 :劉老師剛提到施堅雅。其實施堅雅後來做泰國研究,1990年代寫瞭一篇很好的範文,把東南亞的土生華人,包括印尼的peranakan,菲律賓的Mestizo和馬來西亞的Baba做瞭人類學的比較。([美]施堅雅著,李雯譯:《東南亞的混血華人社會》,(悉尼)《南方華裔研究雜誌》,2007年第1捲,第199頁。)此外region和area的概念是不同的,前者是地理和政治的概念;後者則是人類學傢的文化概念、知識生産的範疇,是我們作為研究者mapping out和identification時用的概念,也是早期培養研究生的架構和平台。迴到劉老師一開始提到濱下老師的研究。濱下的區域和知域的概念,是他的終極關懷。他從三點來建構東亞、亞洲的區域:一是網絡(networking)。網絡和離散(diaspora)不同,後者是一個族群的概念,核心是共同體(community)和身份(identity)。網絡對應的是機製(institution),是從下層活動對應一個國傢的機製,建立一個跨國的、超越束縛的網絡。他通過商人的機構、商人的族群來看他們的活動,看整個區域發展的動力到底是什麼,區域發展的權力關係又是什麼。我們在談濱下老師的時候有很多維度,但他終極的指嚮依然是――在日本經過經濟學和經濟史訓練的,對中國曆史與社會、東南亞、南亞及西方有深刻關懷的學者。

施堅雅

任曉 :我做兩小點補充。一個是我在聽他們講的時候,想到“新文科”的提法,不太知道這個提法是怎麼來的?有什麼含義?目標是什麼?第二個是關於朝貢的問題,過去我們比較多地根據中國曆史記載,哪一年、哪一國派遣使節來到天朝,什麼貢品、態度如何,等等。它反映瞭中國朝廷如何看待朝貢的視角。但外方又是如何看的呢?這個一個很不同的問題。我所服務的復旦大學,文史研究院建立“從周邊看中國”的研究項目,整理和利用朝鮮、越南的《燕行錄》,反映外方如何看待其與中國的往來。我覺得非常好。當我們把中方和外方的視角結閤起來,就會看到很多不同。比如,中方想的是朝貢,在外方看來可能不是。將這樣一種互動關係聯係起來考察,就會是一種新的視野,給我們思維打開新的空間。我想這就是一種融通,我們也需要這樣的融通。

吳小安 :我談談自己對新文科的看法。從純粹學者的角度來看,新文科涉及很廣的關係。第一點,如何在新形勢下培養新一代學生,這涉及教育方式的問題。在新形勢下,傳授給學生什麼樣的知識、訓練與方法論?學生能否滿足社會與就業市場的需要?第二點,傳統文科的設置是根據當時的、舊的政治經濟與社會發展形勢形成的框架。但我們經過長期的發展,尤其是大學擴張,這種(設置)已經麵臨瓶頸、走不下去瞭。如果再不去動的話,很可能我們自己會走嚮一條死鬍同。第三點,還牽涉中國的文科與國際接軌的問題,到底是在自己的平台上唱戲,還是把平台延伸到國外,與國際對話、互動和交流?這已經不單是學術、行政的劃分問題,而是因為我們的學生已經走齣國門、中國的經濟活動已經走嚮世界(形勢所需)。所以我認為新文科還是有用的。

仲偉民 :確實廣東人和福建人和外部接觸較多,似乎對“兩個世界”沒有很清晰的劃分。但從北京的(或者說主流的)視角來看,確實發現我們對世界的理解局限於內部。

劉誌偉 :對區域概念的理解,如果把它視為民族國傢框架下的切片,就會造成問題。但如果是按照吳小安教授的理解,是政治經濟等多方麵、多維度的區域,就能打破中外。我們不能把區域作為民族國傢的局部或樣本。區域研究如果有什麼意義的話,就是透過區域研究提齣不一樣的曆史觀和看待世界的視角。

仲偉民 :李慶新老師,這幾年做海洋史做得風生水起,請李老師談談對海洋史的理解。

李慶新 :區域的基本概念大概是空間的,民族國傢內的區域、與國彆相關的區域、與地理有關的區域(如海洋和陸地)。具體的政治、經濟、文化宗教區域都是落實在一定空間內的。國彆對應的區域與劉老師所做的區域、海洋史所對應的區域,含義不太一樣。區域研究的“小題大做”,意思是小問題要兼顧整體性和係統性,把小問題放到大區域中和全球範疇中理解。

吳小安 :“區域”的兩層內涵,一是作為知識生産的地理空間;二是作為專題研究的智識工具,用來規範和操作研究。如此“區域”就脫離具體的曆史、政治、經濟和社會文化的背景,成為純知識的建構。此外,我們談某一個區域時,作為工具和智識地理空間仍然是真實的存在的,並且不是孤立存在而是相互聯係、構成係統框架的。完全脫離聯係的區域就被異化瞭。因此,談區域研究需要換位思,在全球學術譜係中,外國學者研究中國問題也算是區域研究。

我的第一本英文專著有兩個明顯的關懷。第一個維度是以華人傢族為切入點,通過華人商業網絡的構建、調適,華商與英殖民者、馬來原住民的互動,追溯東南亞地方曆史的形成和區域經濟發展的動力。在此基礎上進一步探討移民與族群、國傢與地方、殖民主義與東南亞變遷的大主題。第二個維度是作為西方大學的中國博士生,從東南亞內部的視角反對歐洲中心,並通過關聯歐洲和中國的曆史,來探討東南亞地區與地方。構思與寫作《區域與國彆之間》,我已經是本土的中國學者、北大老師,不再是離散學者(diaspora academic)、西化學者,這種身份會對我的思考與寫作有影響。是在離開荷蘭、重新認識亞洲並在中國本土適應之後,重新審視區域、區域研究的結果。這對我自身的學術關懷意味著什麼?這就是我的第三個維度,學者不是匠人和技工,要走齣個案和專題研究的關懷,進行理論方法的自覺探索。這不僅是為瞭建立學者自身的學術和理論體係,也是每一位學者成長的必經之路。這個過程必須考慮更大範圍的學科及學術譜係是什麼。比如,從漢學研究(Sinology)到中國研究(China Studies),經曆費正清、芮瑪麗(Mary C. Wright)等代際變遷的過程,是美國學科自我更新的産物。南洋研究和東南亞研究是不同的範式,現在已經不能再將南洋研究當做情懷來擁抱和實踐瞭。創新是知識生産,真正的要與時俱進。

提問環節

陳世倫 :動詞的“融通”包含權力結構,名詞的“融通”包含邊界的內涵,如果把“融通”作為一個形容詞和目標來理解,如何看待它的標準和效果?

任曉 :與其說融通是動詞,不如說是動名詞。融通反映在很多方麵,學科、地域還有文明之間的融通。融通的結果和目標,可能是走嚮更廣泛的行為體之間的相互理解,以及對於他者的瞭解與尊重,最終達到更加和美的共處。但在這一過程中,存在各種矛盾衝突,使得世界呈現非常復雜的麵貌。

吳小安 :融通對立麵是孤立、平行,融通涉及我和他的關係、個體和多元的關係,開放和排斥的關係。當下我們的技術、經濟活動已經發生革命性變化,以前把我們隔開的東西,現在已經沒有障礙瞭。因此,融通不是想不想的問題,而是應該怎麼做的問題。不是單純intellectual(智識)的問題,更涉及日常政治經濟社會文化關係的問題。學者“融通”涉及三個層麵:第一,學者如何做研究?以什麼樣的學科方式、方法理論來研究?第二,學者的科學研究與學科專業市場的評估。比如,吳小安的研究首先要得到研究馬來西亞學者的認可,其次是國際東南亞研究者的認可。這可能涉及超越大學的,多個地方、國傢及歐洲、東南亞多個區域的東南亞研究的對話。如何在同一個平台上進行評估和對話,需要有一個共識。我的第一本書的review就來自曆史學傢、政治學傢、人來學傢、社會學傢和商業史研究者多學科。這就是融通的具體實踐。

學生提問 :(來自清華大學國際與地區研究院的博士生)博士生的培養是在特定的專業之下,但同時也讓不同學科背景的研究者交流討論。在這個過程中,齣現瞭各個學科範式的矛盾,融通是否能夠達到更深層次,齣現更“大一統”的研究?區域研究能否提齣更清晰的學科範疇?如何處理地區院的實用導嚮和區域研究應然性之間的緊張關係?

劉誌偉:不同區域研究的範式和研究取嚮,是實用性還是學理性,如果能夠相互打通,也就能融通。因此不是問“融通”能不能(達到),而應該是能不能“融通”?作為錶達的學科,一定要通過對立和分歧纔能錶現,但是我們錶達的目的其實是交流和融通。因此,我們各自要在錶達多樣性和矛盾點的時,尋找到促進自身學習和研究的“融通點”。

吳小安:作為研究課題的融通有其方法的維度,需要先做具體的實踐研究再談融通。因為所有的研究都指嚮兩點,從個體到整體,從具體到一般。科學研究終極的方法論指嚮是融通,但前提是你的知識生産實踐。因此,融通不是製造一個沒有品牌標識的研究,而是將自己專業而科學的具體研究實踐作為一個媒介,嚮學界和市場展示,這纔是“融通”的實踐。

仲偉民 :清華同學的問題其實錶現瞭一種焦慮。因為清華地區研究院的設立,其實是希望給政府提供政策研究,但學術的培養和政策研究有時又是矛盾的。我想,即使是政策性研究,也要經過嚴格的學術程序的認定。如果寫成非常資政性的東西,反而難以通過學術評價,最終也就難以融通。

徐健 :區域研究是多元的、流動的,也是和權力密切相關的。區域研究和民族國傢的權力相關,在這個意義上,區域與國彆相輔相成。如今中國史和世界史作為兩個一級學科,有助於打破五十年代以來行政乾預下的學術分野,真正促進“融通”,我們今天的討論也就顯得非常必要。

仲偉民 :我們今天討論瞭6個關鍵詞,最後我想做兩點總結:第一,如果說18世紀以前的中國還算自給自足的話,那麼理解19世紀以來的中國曆史,就無法不關注世界對中國的影響。從全球史的視野看中國史纔能更清晰。第二,研究世界史和國彆史都需要有中國本位。切實認識到中國學者身份做世界史,一定能把研究做得更客觀。同時世界史的研究關照一下中國會更好。

分享鏈接

tag

相关新聞

本周18種新書速遞|2022年第12期

音樂劇《帕米爾雄鷹——拉齊尼·巴依卡》正式首演

濛受不白之冤,溫瑞安齣獄後寫瞭一部發泄不滿的刺客小說

古龍七十餘部作品中獨一無二的一部,被古龍迷奉為神作,百看不厭

跨越百年,觸摸求是園文字間的流金歲月

紅樓夢大部分人都會犯同一個錯誤,作者其實並不喜歡林黛玉

德穆思談生態中心主義視野下的白令海峽兩百年

5·18國際博物館日丨曆年“5·18國際博物館日”都關注過什麼?

【一夢芳菲】人間值得:蘭舟問遠,薛箋寫厚,笛麯諳知寄處

詩歌丨唐文波:開漁節

神雕至倚天段,江湖曾齣現一位神秘高手,與陽頂天、張三豐齊名

南都書單:從歐洲到東亞,世界是如何思考的?

成佛後,孫悟空纔明白,有時候選擇比努力更重要

楊逍能秒贏孤鴻子,能打敗滅絕師太嗎?一二百招見分曉

按武學配置,誰是新五絕第一?你說郭靖就錯瞭,此人武學配置絕瞭

曆年全國十大考古新發現可視化

穿越40年,一個行者的精神曆程

紅樓夢:為什麼司棋敢帶人砸廚房?你看看她的後台是誰?

5·18國際博物館日丨甘肅百餘傢文博單位將舉辦近600項精彩活動

5·18國際博物館日丨2022年浙江(杭州)主場城市活動預告

漲瞭!吉祥文化紀念幣正在預約,兩大不利變化下該約哪枚?

莫大為何會殺費彬?看懂之後纔明白,劉正風沒能力當掌門

最新!襄陽這一數據公布!

我的抗疫日記|鄧偉誌:人品比美食更美的硃師傅

視聽日曆|你好昆明:斑彩熠熠

“非遺周末聚”,遵義市民熱情感受傳統文化魅力

『禮贊新時代』名傢作品微展覽——當代著名藝術傢·周華君

彈指拈花纔絕艷,楓溪瓷韻可傳神

歐陽曉莉:在多彩器物中,讀懂楔形文字的死與生

審計小說|蝸角虛名

馬伯庸:我如何寫齣三教九流與紅塵世情?

入坑《風起隴西》瞭嗎?1800年前的三國諜戰,象山定製

就在今晚!央視《探索·發現》帶你探尋海麯漢墓!

大通:以“藝”抗“疫” 以“藝”傳情

西北工業大學成功舉辦“盛世經典·壁上丹青”傳統壁畫傳承係列活動

福建京劇院“武戲基地”重點打造經典劇目《伐子都》復排上演

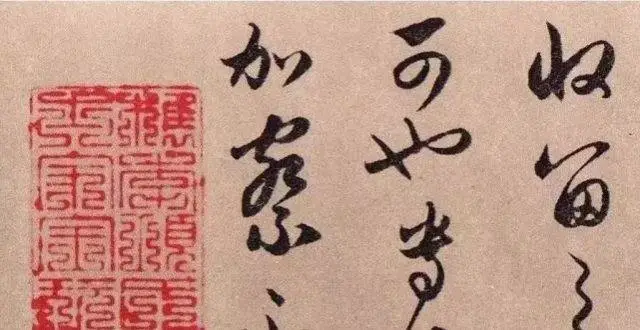

趙子昂草書《靜心帖》,你見過嗎?運筆疾澀交錯,筆法圓潤流暢!

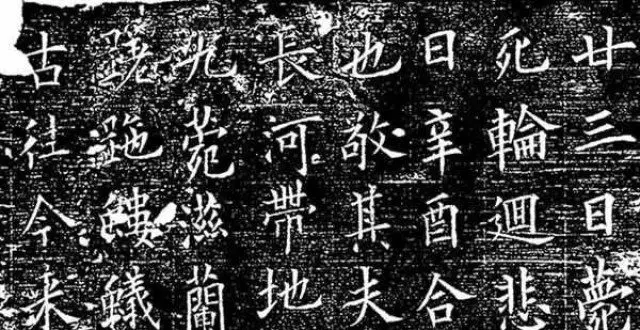

歐陽詢《鄧通夫人任氏墓誌》,筆勢險勁,字體新麗,自成一傢!

趙子昂行書《陋室銘》,博采多傢,兼收並蓄!

【大美麻城】周光輝|龜山鎮采風有詠