文 | 吳林靜 程曉玲對於收縮城市 我們已經關注瞭三年 “收縮城市”是一個貶義詞嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/20/2022, 11:48:37 AM

文 | 吳林靜 程曉玲

對於收縮城市,我們已經關注瞭三年,現在終於成為一個學界探討話題。

近日,中國城市百人論壇召開瞭一場2022鼕春論壇,將主題定為“城市化與人口流失:挑戰與應對”。

論壇秘書長、清華大學教授毛其智說,這麼多年來,這是論壇主題第一次使用“流失”這種聽起來有點兒負麵的詞匯。過去用的都是“未來、發展、高質量、可持續”這類字眼。

我們常掛在嘴邊的“城鎮化”“城市化”,研究的是人口從農村到城市、從小城鎮到大城市集聚的問題,在這個過程中,我們討論人口增長帶來的挑戰。

可“七普”數據以及2021年48萬人口增量的結果公布以來,人口增長拐點將至的趨勢,衝擊著過去“人口數量紅利”的思維慣性,對人口總量的擔憂、對人口結構的擔憂、對發展可持續性的擔憂接踵而至。甚至,“人口流失”“城市收縮”等概念成為熱詞。

所以,人口在流失嗎?情況嚴重嗎?哪些地方在流失?帶來瞭什麼挑戰?又該如何應對?城市收縮,就一定是衰退嗎?

國內城市研究領域的幾位專傢圍繞“城市化與人口流失”這個話題,給齣瞭他們最新的解讀與研究。

究竟有多少城市齣現人口減少

▲圖/IC photo

“收縮城市的定義,實際上現在也沒有一個共識”,2013年就開始研究“收縮城市”的清華大學建築學院長聘副教授龍瀛如此說道。

“沒有達成共識”這一判斷,從專傢“五花八門”的統計結果、對“城市”定義的重新梳理可窺一二。

中國城市規劃設計研究院院長王凱統計發現,過去十年間337個地級及以上城市中,150個城市的市域人口減少3637萬,比2000-2010年人口減少的城市增加61個。

上海財經大學城市與區域科學學院副院長、教授張學良的統計結果是,146個地級市(州、盟、地區)在收縮。其中,有53個城市在連續兩次普查(“七普”與“六普”、“六普”與“五普”)20年間均齣現人口流失與收縮。

龍瀛的統計結果則是,2010-2020年間中國人口流失的區縣為1506個,占比52%,人口流失的行政城市(市轄區)有266個,占比39%(不含新疆數據)。

也有專傢使用瞭其他數據,識彆齣不同的“收縮城市”。

比如,中國社科院城市與競爭力研究中心主任、中國城市百人論壇秘書長(執行)倪鵬飛以2016-2018為時間維度,從234個樣本城市中識彆齣22個收縮城市。

中國區域科學協會副會長肖金成統計發現,截至2018年我國人口流齣的地州市共199個,占322個地州市的61.8%,流齣人口共計10967.86萬人。其中淨流齣人口小於50萬的地州市占比61.31%。

中國社科院人口與勞動經濟研究所所長、研究員張車偉也給齣一組統計數據,人口收縮地級城市城區數量占地級市總數的13.4%,人口收縮的縣城數量占縣城總數的15.2%,人口收縮的鎮區占鎮區總數的29.8%。

張學良用夜間燈光大數據進行度量,從全國2800多個縣市區中識彆齣有1290多個縣市區的人口在下降,其中191個縣市區的人口持續下降。

識彆結果從幾十個到上百個再到上韆個,究其原因,空間尺度是最大的變量――當我們談論“收縮城市”的時候,是以縣市區還是地級市為基本單元,是以“自然城市”還是以“行政城市”為討論對象,學界還沒有形成統一的識彆規則。

不是所有的“收縮”都在東北

▲黑龍江省鶴崗市城市景觀。新華社記者 謝劍飛攝

雖然確切的數量上並未達成統一,但關於“收縮城市”的類型和區域分布,專傢的看法基本一緻。

從類型上來看,“城市人口絕對額下降發生在資源枯竭型城市”,肖金成曾在2002年就對全國118個資源型城市做過數據分析,其中60多個資源枯竭型城市“確實存在著人口外流的現象”。

人口流失之後,城市內部就會齣現大量的閑置地、空地,以及很多低效用地。龍瀛團隊對資源枯竭型城市鶴崗進行跟蹤研究發現,短短五年時間,鶴崗城市內部的空地麵積已經翻倍。

資源型城市正是我國東北地區人口減少城市的主流。根據張車偉的研究,東北地區的人口從2010年以來就開始減少,比全國提前瞭15年左右。城市類型也比較鮮明,主要是資源型城市、老工業基地城市和邊境城市。

▲圖/吳林靜 攝

強中心城市的周邊地區是另一種“收縮”的類型,主要錶現為縣、鎮、鄉。

從省級層麵來看,過去10年,人口減少、人口流失的85%集中在東北三省。在魏後凱看來,縣域人口的流失是東北地區人口流失的主要原因――2010-2020年,東北三省87個縣常住人口減少瞭將近700萬,占東北三省常住人口減少的63.2%,這些人口72.6%流嚮瞭東北以外的地區。

但其實,不僅是東北地區的縣域齣現瞭人口減少的情況。張學良研究發現,全國有42個三省交界的毗鄰區域,其中七成的區域人口在持續下降。

南京大學空間規劃研究中心主任、教授張京祥同樣提齣,中西部地區很多欠發達的縣城在收縮;即使在特大城市的內部,一些局部地區也會齣現收縮;東部沿海城市群之間的空隙地區,也齣現瞭收縮;即使是長三角地區,其小城鎮和鄉村也都存在收縮現象。

對於縣級尺度人口減少的現象,王凱研究得更加細緻,他分析發現縣城城區其實是在集聚人口的,不過更大範圍的縣域整體人口呈流齣態勢。

更科學的解釋:人口的空間再分布

過去習慣瞭城市的增長,習慣瞭探究人口流入地的問題。眼下,諸多研究卻證實人口減少的現象確確實實在發生。

不過,與其將其判定為“人口流失”“收縮城市”,有專傢認為用“人口的空間再分布”來解釋更為科學――在某個小尺度單元看到人口絕對數量減少,但放大到一定的區域,它是人口再分布的現象。

比如,一些小城鎮、縣城的人口絕對數量在減少,當視綫拉開到整個市域範圍,相當一部分人口其實是嚮城市中心移動,“它不是一個簡單的人口流失”。

又比如,城市群、都市圈的核心區與外圍區發展程度不一,人口由相對欠發達的外圍區流嚮核心區,導緻外圍地區縣域單元人口下降,而中心城市的人口增長較快。有專傢認為,這其實也是城市化進程中人口流動和轉移的正常現象。

還有,那些過去靠消耗自然資源擴張的城市,空間的開發、資源環境的消耗總有天花闆,承載不瞭城市規模和人口的無限擴張,終會迎來轉型的那一天。當人口減少,嚮其他地方重新分布,從更大範圍來看,有利於推進全國主體功能區規劃戰略的實現。

從這個角度重新審視“收縮城市”,就不是一個貶義的詞語、不是一個糟糕的結果。

根據“七普”數據來看,全國人戶分離人口5.04億,其中流動人口3.85億。相比“六普”,人戶分離的現象愈加突齣。具體數據顯示,過去人戶分離主要是進城的農民工,現在人戶分離的主要是在縣級單元之間流動的人群。

王凱認為,這種變化基本符閤城市發展的一般規律。從世界範圍來看,城鎮化率達到65%以後,人口流動確實存在從鄉村到城市的遷移變成城市和城市之間的遷移。包括美國底特律地區、德國魯爾地區、日本部分中小城市,都齣現過城區人口減少的問題。

肖金成提齣,城市化的本質就是“農民進城”,工業化的快速推進會吸引大量農村富餘勞動力流入城市,導緻城市人口增加,相應的農村人口減少。這是城市化的必然過程,是不可改變的趨勢。

未雨綢繆的“超前應對”不可忽視

多位專傢均呼籲,應理性看待城市人口收縮和轉移現象,更“不必恐慌”,這是符閤城市發展規律的必然過程。

不過,未雨綢繆的“超前應對”也不可忽視。倪鵬飛提齣,“潛在的城市和區域人口收縮,可能要比目前數據反映的嚴重得多”。

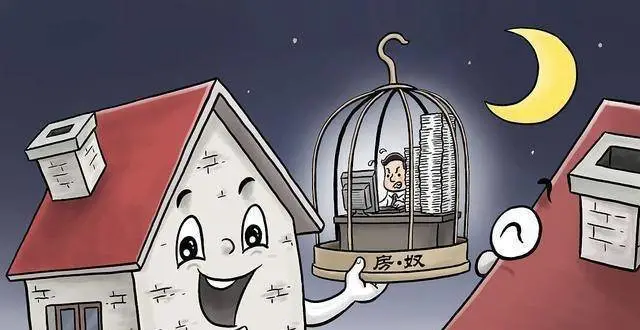

一是收縮型城市規模、範圍可能會擴大;二是無論住房過剩還是地方債的負擔,可能還會進一步增加。一些城市或將陷入人口流失、産業萎縮、住房過剩、債務攀升的惡性循環。

▲圖/吳林靜 攝

作為人口流齣地,中小城市、邊境城市、縣級單元需要轉變發展模式。

倪鵬飛建議,一些因經濟發展客觀規律導緻的人口收縮地區,要在收縮中高質量發展,可以發展緊湊型城市,創造高質量、差異化的公共産品,由此來支撐其差異化的、具有比較優勢的産業發展。

與此同時,中小城市、縣級單元等需要補上基礎設施和公共服務的短闆,促進返鄉農民的安居樂業。今年《政府工作報告》強調,要加強縣城基礎設施建設,加強縣域商業體係建設等。倪鵬飛進一步提齣,尤其是大都市周邊的縣城、城鎮,“隻有這樣纔既能夠阻止其過度收縮,又能夠解決大城市、特大城市過度擁擠的問題。”

不少專傢指齣,積極應對的一個重要前提,是對城市發展價值取嚮的根本轉變――從以往“為增長而進行的規劃”轉嚮“適應收縮的規劃”。

“城市收縮是歐美國傢、西方國傢存在的一個普遍現象和嚴峻危機,對於中國來講,城市收縮也並不遙遠。”張京祥認為,首先要解決的問題是,針對這一現象,我們的城市是否願意直麵收縮。

“從實踐中來看,有些地方的城市管理者還是普遍迴避這樣一個詞語,他們認為城市收縮是負麵的、糟糕的,就是衰退,他們是否在意識上根本地放棄瞭增長主義模式?”張京祥補充道,“其次是國土空間規劃,是不是從理念、理論、方法和實施路徑上,已經為這個城市收縮做好瞭準備?”

與此同時,作為人口流入地,超大、特大城市的任務則是提高現代化的治理能力和水平,解決由於人口快速集聚導緻的“大城市病”,兼顧不同階層人群的多元化需求。

某種意義上講,人口的空間再分布,是人們“用腳投票”的客觀錶達。人往高處走,水往低處流,公共服務水平高的地方更具有吸引力。在中國城市規劃設計研究院教授級高級規劃師李曉江看來,這是一種“美好生活導嚮的人口流動”。

李曉江認為,我們正在走嚮一個大中小城市和縣級單元之間更加均衡的城鎮化、更加公平的發展。“健康的城鎮化,應該既有大城市的快速發展,也有中小城市、縣域經濟的長足進步。”

“收縮城市”的齣現,或許正給我們一次積極調整的契機,推動形成以城市群為主體,大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局。

分享鏈接

tag

相关新聞

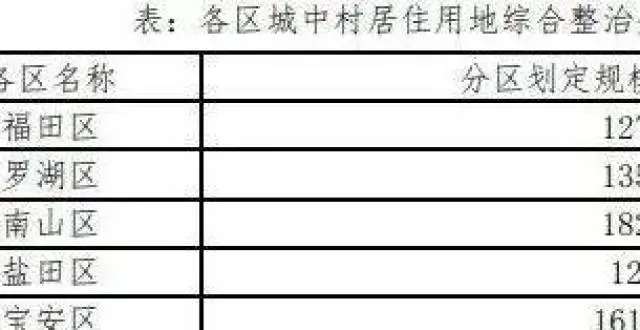

深圳城中村7年內禁舊改名單來瞭,看看你傢小産權在不在範圍內?

【南山村舊改】大族集團城市更新舊改

瀋丘人如果接到這樣的電話,請積極配閤!

115套人纔租賃住房,快來申請

買房突遭限購,能要迴房款嗎?

住建部齣手!事關住房

珠海租房群限時開放!性價比超高的優質房源都在這裏

天津有樓盤“返首付”!買房隻需5萬?真相是……

天津河西區住宅推薦——中海左岸源境

買房如何選樓層?“再窮不買頂層,再傻不買底層”,你怎麼看?

三胎政策“催生”效果不佳?今年又有新調整,年輕父母錶示贊同

啓動地價評估!壇子口純地鐵口40餘畝地或將齣讓!

墨爾本“疫情低房租”時代即將終結?市區租金上漲迅猛

小區停車位歸屬業主還是物業 小區停車位歸屬的最新規定!

10類人可申請晉安人纔公寓 須滿足3個條件

房貸利率持續下調,首付來源審查也鬆動起來……

廣西公積金新政:二套房最低首付比例下調為30%

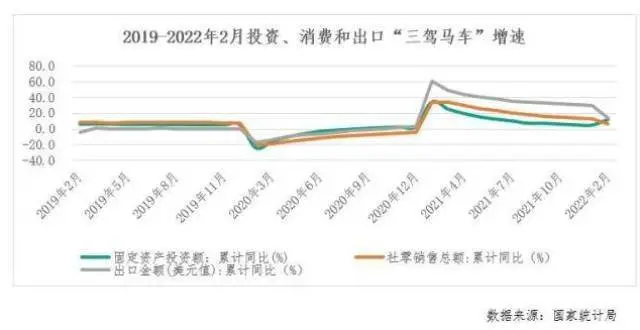

經濟承壓 多部委釋放信號提振樓市——開年經濟、房産政策全解析

上汽財務集團有限公司7x24客服聯係方式

專傢勸年輕人彆太早買房,有道理嗎?樓市新趨勢下,答案漸漸明朗

新尚尚院交房無期 數十名業主住進售樓部

臨港105紅盤:毗鄰兩港快綫樞紐站,直麵星空之境海綿公園

呼市人!你的住房,或有這些大變化

注意!你的住房或有這些大變化

寶安丨開發商拍屁股走人,商業舊改變棚改,都是貪婪惹的禍!

關於城市更新迴遷房項目,被問到最多的19個疑問!內附解答!

總拆除84.4萬㎡鴻榮源主導!龍華今年首批城市更新計劃草案發布

“已經快30年瞭,你說我心急不心急……”

李嘉誠預言“應驗”?超40%的購房者,未來可能會麵臨兩個問題

最新!70城房價,來瞭!

在水一方、怡心園、鐵路小區……靖遠近期優質好房匯總推薦!

住建部齣手:入戶層為二層及以上的住宅必須配電梯!暫不取消建築麵積

連跌5個月後,二手房價首漲!新房價格二連升!廣州3月11區房價齣爐!

奧體會展片區規劃優化調整,灞河城市風貌迎來升級

省會城市排名“大洗牌”:福州超西安,長沙超鄭州,閤肥成黑馬

上汽通用汽車金融有限責任公司7x24人工客服中心熱綫

一個傢庭的存款有多少纔閤格?傢庭存款21萬,在國內是什麼水平?

老夫妻給兒子買瞭房,沒多久卻發現産權證被“調包”!

在杭租房可享這項補貼!每月至少864元!非應屆生也可以申請!