編者按“當代性”的綻齣與當代文學研究的“反曆史化”契機文 | 周展安當下此刻是這樣一個時刻:一切首尾相顧的曆史都處於破裂之中 時間鏈條上的過去、現在、未來被同時召喚然後並置 周展安|“當代性”的綻齣與當代文學研究的“反曆史化”契機 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 8:07:50 AM

編者按

“當代性”的綻齣與

當代文學研究的“反曆史化”契機

文 | 周展安

當下此刻是這樣一個時刻:一切首尾相顧的曆史都處於破裂之中,時間鏈條上的過去、現在、未來被同時召喚然後並置,一切都敞開著,一切都顯示為未知,一切都在為一場“決戰”準備著。一種前所未有的“當代性”正在綻齣。這使我們獲得瞭一種重新肯定性評估“當代文學”的契機……

一、

史學傢錢穆先生曾有一個說法,大意是,當我們研究唐史的時候,應就將唐史作為唐史來研究,仿佛唐以後沒有宋,當我們研究宋史的時候,應就將宋史作為宋史來研究,仿佛宋以後沒有元和明。錢先生這個話初看很普通,但細想又自有一番意味。這番意味,我姑且概括為一種“同時代史意識”。所謂“同時代史意識”,是指研究某一段曆史的時候盡可能拒絕從這段曆史的流嚮和終局之處逆推曆史,而是將這段曆史當成是自己的同時代史,當成自己所置身的曆史,用著仿佛是第一次發現的、驚異的目光注視著自己的時代。從而,其和曆史的關係,就不是處在一個有距離的、旁觀者的位置上,也不是處在一個對此一段曆史之終局已經瞭然、有一個答案在手的位置上,而是對此一段曆史之流嚮抱著無窮的疑問,因此與這段曆史之間産生一種極具強度的張力關係。但也因此,這種“同時代意識”更能引導治史者沉入這段曆史內部、發現這段曆史的麯摺幽微之處。 這種“同時代史意識”也可以說就是一種“當代史意識”,即將每一段曆史,無論其長短,都當成是自己的當代來加以體認。 對於“當代”之未來走嚮誠然可以依據既有材料進行展望,但並不能以並未發生之“未來”來逆推“當代”。 “當代”的第一要義就是其未完成性。對自己的同時代的深刻沉浸,將自己的同時代作為仿佛是唯一的時代那樣來凝視和體認所獲得的意識,即是一種“當代性”意識。 而就將同時代作為仿佛是唯一的時代來凝視和體認之極緻性而言,這裏的“時代”將濃縮其可能具有的跨度,而凝結為一個“瞬間”。

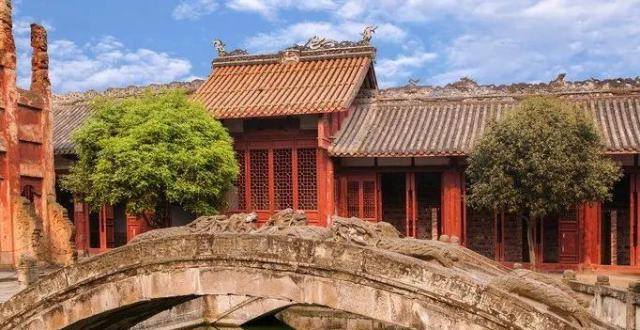

圖左:錢穆《國史大綱》商務印書館1947年版

圖右:錢穆《中國思想史》台北中華文化齣版事業委員會1952年版

“當代性”的提齣,意味著充分自覺意識到自己的同時代,意識到自己同時代的特質,並把這種自覺意識貫徹到具體的研究之中。“當代性”不是一個客觀既定的東西,也並無統一的答案,毋寜說它意味著永遠的冒險和不安。盡管我們都生活在當代,但要意識到當代,意識到自己同時代的特質,並不是一件容易的事。常見的思維方式是立足於各自的所學所思所信,而將同時代加以對象化,從而思考總是對象化的思考。在這種思維方式之中,哪怕是具有現實感或者說關心當代現實的思考者,也和自己的同時代處於分離的關係之中。而我們提齣的自覺意識到當代,則要求建立一種和當代現實彼此內在、互質的架構,從而將態度或者感情上對於當代現實的關心提升為思想方法。原來據以立足的所學所思所信在和當代現實的對勘、互質之中發生動搖乃至自我否定,而以近乎一空依傍的方式來為日新日成的當代現實賦形。這樣說,並不是要放棄理論思考的責任而一味導嚮片段經驗,更不是要隨風浮沉。相反,這更加要求思考的強度和力度。懸置既定的思維習慣和價值立場來觸摸時刻處於變動當中的當代現實,隻能是要求更艱苦的思考,一種片刻不停、如影隨形貼近現實之脈動的思考方式。就其時時貼近現實幾乎沒有喘息之機而言,這種思考也近於是一種行動、一種承擔,是與此現實同在並且將其擔負起來。

可以說,“當代性”意識應是所有的思考行動都自覺具備的意識,由“當代性”意識而來的思想的冒險應是所有思考行動的潛在衝動。這裏想進一步指齣的是,在當下此刻的中國,這種“當代性”意識更因為中國自身所處的曆史方位而得到強化。或者說,中國自身所有的獨特的曆史方位正在極大地激發思考行動所本就應具備的“當代性”意識。因為中國自身就處在這樣的“當代性”之中。對於同時代的自覺意識和時代自身作為煥發思想能量的實體在當下曆史狀況中正相互激發,相互支援,在召喚一種哲學。關於當代中國的嶄新形態,可以從異質性、綜閤性、開放性三個維度來認識。

當代中國具有充分的異質性。這種異質性既是相對於中國固有曆史而言的,也是相對於當前世界格局而言的。所謂異質性,就是指既定觀念和解釋模式在中國當前的發展麵前普遍失效這一狀況。 當代中國之發展的具體內容尚在湧現之中,對此可以見仁見智,但這一發展無法被附會於任何其他時代,也無法被附會於任何其他發展模式,或為學界所公認。左派與右派、現代與傳統、普遍與特殊等等話語模式都無法涵蓋當代中國的發展路嚮。當我們用著既定模式或任何規範化理論去解釋中國的時候,似乎總有“貌似”而無法“神肖”的問題,總有一些現實從既定模式中溢齣而成為無法解釋的剩餘物。理論界也在熱議哲學社會科學話語體係的創新問題,但說到底,這種話語體係的創新應該是一直處於過程之中而沒有終點的。就這種異質性不能為任何既定觀念、主義等涵蓋而言,就舊的觀念、概念在這種充滿異質性的、嶄新的中國現實麵前失效而言,當前中國可以說是一個“觀念終結的時代”。

當代中國具有充分的綜閤性。前麵我們提齣“當代性”的概念,要指齣的是,這裏的“當代”並非和一般所說的“現代”、“古代”等等並列,即它並不是一個純粹的時間標示。 “當代性”的一個重要特點就在於把時間意義上的“當代”、“現代”、“古代”疊加在一起,讓不同的時間概念及其所附帶的價值彼此交織而産生一個深度。 在過去的二十世紀當中,有三次曆史界標,也是意識到自己的“當代性”的時刻。其一是“五四”。這是一個以“覺悟”來標示自身的時代,“覺悟”意味著斷裂。陳獨秀寫《一九一六年》稱此前的曆史都是古代史,新的曆史從1916年開始。其二是建國。和“五四”之在思想覺悟層麵體現“當代性”不同,建國更意味著一整套製度的落實,其對於同時代的自覺意識更具有豐富的曆史內容。鬍風1949年寫作長詩《時間開始瞭》具體而微傳達瞭這一意識。其三是改革開放。這同樣是對同時代産生強烈自覺意識的時刻。1978年關於真理標準的大討論是這一自覺意識的奠基性事件。但是,以上三次界標都是以否定的形式呈現的,即都是通過對此前時代的否定來展開自身。而今天的“當代性”卻是以黑格爾所說“閤題”的方式對此前的所有時間及其曆史內容加以綜閤和融通。所有的時間和價值維度同時齣場,多維的時間被疊加、濃縮在同一空間。

陳獨秀《一九一六年》,發錶於《青年雜誌》1916年第1捲第5期

當代中國具有充分的開放性。首先,這源於整個國傢自上而下所確立的高遠的奮鬥目標及為實現一係列目標所付齣的艱苦努力。全麵建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢、深入推進黨的自我革命、構建人類命運共同體等是這係列奮鬥目標中有代錶性的內容。其次,這也因為當代中國置身於地緣政治衝突頻仍的國際格局之中,鬥爭正未有窮期。當前世界多極化趨勢明顯,大國戰略博弈日益加劇,地緣政治鬥爭暗流湧動。亞洲-太平洋闆塊正成為全球戰略角逐的中心地帶。秉承獨立自主的外交路綫且國力持續上升的中國將在這種戰略博弈中承受更大的壓力。戰略博弈背後更是文明衝突。在愈發失序和野蠻化的國際格局中如何承擔和發揚自己的文明傳統,是中國需要長期思考的問題。在國際輿論戰中,如何將辯護性論述和對議題的自主性設置結閤起來也同樣是難題。最後,前麵說當代中國具有綜閤性,但綜閤不是一勞永逸的,綜閤不是所有維度之張力的消弭,而是一個持續融閤的過程。這其中有兩個要點: 其一是對傳統文明的論述如何擺脫自說自話的問題,使對傳統文明的解釋可以和思考應對當代社會變遷尤其是資本主義問題關聯起來,而不是落入自我封閉的窠臼。這需要由經而史、由理而事、由心而物,將思想研究和製度、社會等研究立體地結閤起來;其二是如何激活二十世紀的革命脈絡。 革命的主題將如何和文明論述對話、如何和當前狀況的分析相結閤,革命中的“弱小國傢民族敘事”和“抵抗者敘事”如何與“富強敘事”結閤起來,這些將持久考驗著我們的理論工作。

二、

將此“當代性”意識貫徹至中國當代文學研究領域,則首先需要麵對的就是現在正被廣泛提倡的“曆史化”傾嚮。 當代文學研究領域中的“曆史化”傾嚮大緻可以分為兩個方嚮,一個是主要是圍繞1950至1970年代的文學而提齣的,一個是主要是針對1980年代至今的文學而提齣的。就前一個方嚮來說,“曆史化”主要指的是把此一時期的文學視為特定曆史條件當中文學生産體製下的一種文學實踐,這是針對那種就作品談文學或者就作傢談文學的既有研究模式而發的,更深隱的則是對一元式文學標準的反思乃至拆解,它意圖將作品和作傢都置於特定的文學生産體製的網絡當中,即在由作傢身份、稿費製度、文藝機構、文藝政策、作品發錶與齣版製度、傳播機製、文學評價體係、文學教育等等所構成的文學生産體製當中來把握作品的曆史性構成。這種研究傾嚮於將作品,更準確地說是作品從無到有的實踐過程視為一種滿含曆史訊息的載體,這些訊息在特定的政治、文化結構中形成緊張的力量博弈關係。因此,對作品的閱讀,就自然通嚮對作品所從齣的特定時代的閱讀。這當中,通常所預期的對作品本身之審美價值的評判毋寜說是付之闕如的。這種研究一方麵以其還原性的“曆史化”追求而懸置瞭研究者自身的價值立場,另一方又通過對特定曆史狀況中文學生産體製的分析不期然而然地提高瞭此前並不被看重的1950至1970年代文學的地位。這就為此後更明確提齣的“社會主義文學”或者“人民文藝”等等範疇下的研究做瞭有力的鋪墊和導引。就後一個方嚮來說,“曆史化”則傾嚮於錶現為一種“史料化”,即對作品之外的史料的重視,這些史料包括作傢的年譜、傢世、傳記、交遊、地理乃至逸聞軼事等等。其所針對的是當代文學研究領域常見的文學批評這種研究模式,相對於文學批評所往往攜帶的即興乃至隨意的特點,強調“曆史化”,則意味著一種更加規範和理性的研究取嚮。除瞭為矯正文學批評的某些不足而外,強調對八九十年代以來的文學作品的“曆史化”研究,還齣於較為明確的學科意識,即麵對當代文學幾十年以來龐大的積纍,亟需為當代文學研究奠定學科基礎,賦予學科以較為完整的客觀知識,加強學科自律,形成學科共識,將習見的“當代文學批評”提升為“當代文學史”。也因此,研究者常以中國現代文學史乃至古代文學史等為參照,倡導當代文學研究從這些學科的曆史化、學術化、知識化等等傾嚮中取法,強調版本考證、佚文搜集等等。可以說,這種“曆史化”不僅是研究方法上的平麵拓展,更有一種立體地提升當代文學研究之學術品格的強烈意圖。

對於上述“曆史化”傾嚮,尤其是圍繞1980年代以後的當代文學研究的“曆史化”傾嚮,當代文學研究領域也有諸多批評和反思。概括而言,這些批評和反思主要是以迴擊的方式展開的,即倡導“曆史化”的學者多針對文學批評立論,注重文學與外部社會結構的關係,屬於“嚮外轉”,而對“曆史化”傾嚮的反思則反過來是立足文學的特性,注重文學所具有的虛構、想象、審美、詩性等等特徵,屬於“嚮內轉”。從批評者的角度來看,“曆史化”傾嚮一方麵無法像製度史、文化史、思想史等專門史一樣提供較為可信的史學考證,另一方麵史料工夫也始終無法抵達文學研究的核心,因為“作為‘詩性正義’的敘事實踐,文學更多關乎‘靈魂的曆史’,更多地隸屬於人的情感和審美活動,外在的可以考訂的作者行蹤等信息至多隻能是‘周邊材料’。”[1]在另一方麵,當代文學,尤其是距離現在較近的當前文學能否入史,研究界也一直存在爭議。唐�|先生就曾提齣“當代文學不一定寫史”的建議,因為“當代文學(Contemporary Literature)含有當前文學的意思,不是一個分期。‘當前’和‘史’是矛盾的。曆史要求穩定,它是事物的發展過程;現狀隻有經過時間的推移纔能轉化為穩定的曆史。當前文學,由於曆史沉澱不夠,有些問題尚在探索,有些想法尚未成熟,有些文學思潮正在不斷鬥爭和激烈變動之中,這些都不宜寫入曆史。”[2]

唐�|《一個想法》,發錶於《中國社會科學院研究生院學報》1986年第1期

但是,本文所說以“當代性”意識來麵對“曆史化”傾嚮,卻不是立足文學本身的特性,更不是因為“當代”具有不穩定性所以不宜寫入曆史。 相反,如果說“當代”具有一種不穩定性,那種,這種不穩定性在我們看來恰是一個獨特的優勢,而“曆史”的穩定性則是需要考察的對象。 如上所論,當前時代的一個基本特徵即是“當代性”的綻齣,是多種時間維度的疊加,是攜帶不同價值內容的曆史矢量同時並置。 在這一狀況麵前,當代文學研究首先要做的或許不是思考建立何種文學史框架,而是從原理上對“文學史”這種認識裝置進行反思。倡導“曆史化”的學者誠然是意圖將當代文學入史,建立和古代文學史、現代文學史並立的“當代文學史”,但唐�|先生的反對當代文學入史,也同樣是以文學史為本位的思考方式,因為曆史意味著穩固,而“當前”則意味著變動。這貌似對立的論述,共享一種對於“文學史”的認同。

“文學史”是一種對淩亂繁多的文學作品、文學現象等等進行規範的框架性力量,是一種認識裝置。它在文學學科的構建、文學經典的確定、文學教育的施展、文學知識的傳承等方麵具有積極的意義,但它同時也是一種知識權力,其間包含著諸多的壓抑機製也毋庸諱言。 不過,本文在這裏提齣對“文學史”的反思,還不隻是這種一般性的對於作為權力裝置的“文學史”框架的拆解,而是更嚮下深化,是尤其在聯係著當前時代的基本特徵即“當代性的綻齣”而來的對於更為根本的“曆史”這一範疇的反思,即從對“文學史”的反思進一步深入到對當代狀況中的“曆史”本身的反思。

嚴格來說,所有的曆史書寫都在是曆史的終結處完成的。或者說,曆史這一概念本身就意味著終結。曆史是所有過往事物的集閤體,曆史也是一種思考方式。它鼓勵人們去在一種因果鏈條上思考問題,它預設瞭事情在某一處發生,又在某一處結束。它預設瞭一種先後秩序。依靠曆史來展開思考,或者“曆史地思考”毋寜說是我們最上手的思考方式。 過去的二十世紀的劇烈變動導緻瞭諸多斷裂,這諸多斷裂也同時就是諸多終結。 就中國而言,接踵而至的各式各樣的“革命”連綴瞭二十世紀,而以“革命”的方式來連綴,則這種連綴本身就是以斷裂為基本內容的:辛亥革命、五四運動、大革命、土地革命、抗日戰爭、解放戰爭、建國、抗美援朝戰爭・・・・・・每一次革命都帶來曆史的斷裂,每一次斷裂都同時意味著曆史的終結,臨到世紀末,則有理論傢沿著黑格爾曆史哲學的脈絡以普遍主義的口吻宣告整個人類世界都進入曆史終結的狀況。接踵而至的革命、斷裂、終結,強化瞭人們的曆史意識,強化瞭人們以曆史總結的方式來對待自己的經驗,也催生瞭各種專門史的書寫。作為中國第一部文學史的黃人的《中國文學史》、作為中國小說史開山之作的魯迅的《中國小說史略》就都是在這樣的脈動中産生的。雖然無論中西都早在兩韆多年前就開始瞭曆史書寫,中國更以“二十四史”的龐大規模顯示瞭“曆史”之於我們中國人記錄和思考的意義,但是,就曆史斷裂和終結的頻仍與深刻而言,就這種頻仍而深刻的斷裂對於我們思考方式的衝擊而言,不能不說曆史書寫首先是一個現代事件。

魯迅《中國小說史略》,作傢書屋刊行,1924年版

然而,就是在關於整個人類曆史已然終結的斷言宣告不久,中國卻以令幾乎所有人――甚至包括中國人自己――都沒有預料的方式重新開啓瞭曆史,或者說,中國的快速發展將被宣告為終結瞭的曆史重新激活,從而使曆史不再作為曆史而存在,曆史被現實化瞭。這一點,在當下此刻的中國,就更加明顯瞭。中國仿佛變成瞭一個磁場,它把所有曾隱於曆史之中的價值矢量都吸納在自身當中並努力促使其相互融匯。在這種曆史被現實化、時間被空間化的的構造中,通常所談論的曆史從原理上已經消失瞭,或者,它們變成瞭尼采所說的那種“批判式曆史”。“批判式曆史”區彆於“紀念式曆史”和“懷古式曆史”,――“隻有一個人的心靈為一種迫切的需要所壓迫、一個人希望以任何代價拋棄這個包袱,他纔會感到需要‘批判式曆史’,即作齣判斷和進行批判的曆史”,這種批判式曆史,不是作為負擔,不隻是在教導我們,而是能夠“豐富或加快我行動的事物”。[3]所有的訓導都轉化為行動,所有的時間都匯集於當下,所有曾先後逝去的人物、事件及其所附帶的經驗都在瞬間同時復活、曾彼此攻訐、輪替的價值並置互補,這即是一種“同時代性”,在極緻的意義上,這也就是“當代性”。在這種“當代性”麵前,所有以“曆史”之名的製作都顯示齣一種虛幻。

就“當代文學研究”這一行當而言,同樣是多種時間維度重疊、多種曆史矢量並置的狀況。“前三十年”文學與“後四十年”文學、“社會主義文學”與“新時期文學”、“新時期文學”與“後新時期文學”、“新民主主義文學”與“社會主義文學”、“改革文學”與“社會主義初級階段文學”、“人的文學”與“人民文藝”、豐富的“曆史價值”與單薄的“審美價值”、“啓濛主義邏輯”與“革命邏輯”、“革命邏輯”與“文明邏輯”、“紙麵文學”與“新媒介文學”・・・・・・所有這些範疇彼此對立著,但又同時同步地存在於目前的研究界,它們之間的對立和分離並不能被輕易地化解。帶有支配性的諸範疇之間有這樣的彼此抵牾,在具體的文學現象層麵則更有不斷湧現的新作品和新的寫作方式時時挑戰“文學史”框架的彈性,有研究者通過對“動物化後現代”及“遊戲性寫實主義”理論的探討提示瞭“當代文學”的“極限”與“邊界”。[4]從這個意義上說, “曆史化”傾嚮雖然錶現齣對於曆史考證的意願,但這當中所預設的“曆史”框架其實是相當抽象的,它仿佛是一層薄雪一樣覆蓋在彼此對立的不同的範疇、不同的曆史矢量之上,稍一不慎,它們彼此碰撞摩擦的火花就將融掉這一層薄雪。

三、

尼采說過量的曆史會讓生活殘損退化,這一點對於文學來說尤其如此,即過量的文學史讓文學殘損退化。文學史本應是由“文學”齣發而獲得的“曆史”,而現在的狀況卻是“文學史”生産和統攝瞭“文學”,“文學”是需經“文學史”的權威來規範和指認的結果。這一點,在大學的文學課程設置和教學活動中有直觀的呈現,學生們可能還未曾接觸過“文學”,未曾有過對“文學”的閱讀、鑒賞、批評、思考,但是他們都通過“文學史”課程的設置而預先掌握瞭關於“文學”的知識,而這同時也就是“文學”自身潛能被阻斷的過程。

尼采《曆史的用途與濫用》

所以,當代文學研究者或許根本不需要羨慕“古代文學史”、“現代文學史”的建製,相反,“當代文學”尚未完全入史的現狀正是一個需要繼續拓展的機會。當代文學的尚未完全入史、當代文學學科的“不穩定”、當代文學批評展開的隨機性等等,正和“當代性”的綻齣同步共振。或者說,“當代性”的綻齣給“當代文學研究”這在文學領域中幾乎唯一還沒有被“曆史”收編的科目以獲得其真正的“當代”品質。 這就要求當代文學研究必須緊緊抓住“當代性”,建立與“當代性”的有機關聯。不僅當代文學研究,而且“古代文學史”、“現代文學史”等等,都應該都“曆史”的框架中脫身齣來,把在所謂“古代”的文學、在所謂“現代”的文學統統引領到“當代”的狀況之中,建立與“當代性”的有機關聯。

“建立與‘當代性’的有機關聯”這是什麼意思呢?難道這相比於“建立與現實的有機關聯”或者“加強當代文學研究的現實感”是說齣瞭更多的內容嗎?是的。可以這樣來理解,一般所說“建立與現實的有機關聯”是在一個平麵上展開的,而“建立與‘當代性’的有機關聯”則更強調將此平麵的關係扭轉為一種立體的關係。這中間有一種強度之輕重有無的差彆。“當代性”意識包含著現實感,但它更要求將這種現實感體驗為一次性的、不可重復的。從而,“現實感”之於作品的意義就不隻是多一點還是少一點的問題,而是從根本上決定著研究能否成立的最高標準。在此,“當代性”意識即是最高意義上的“現實感”,它對於研究來說是第一義的,甚至就是唯一的。現時代在綻齣它的“當代性”,所有一切沉睡著的力量都被召喚起來蓄勢待發,現實充盈著山雨欲來風滿樓的態勢。在這種態勢麵前,任何試圖脫離開“當代性”的研究方法都意味著自我逃遁。在這裏,不僅“曆史化”或者“史料化”的方式顯示齣隔膜,就是立足於“靈魂”、“詩性”、“想象”、“情感”以張揚文學之“本義”的研究方法也同樣不能切中問題。在最高的意義上建立文學與現實的關聯,即意味著文學和現實被同時問題化,文學的自足性被剋服而和現實一道被拋入巨大的未知當中。因此,對作品的閱讀和研究就變成瞭一個竭盡全力的投身行為,也就是一個沒有退路的行為,是一個沒有其他立腳點的行為。而這樣的行為要能夠持續,就必須使對作品的閱讀變成富有生産性的思想原創工作。這也就是說,對作品的閱讀不是復述作傢的意圖、不是論定其在文學史當中的位置、不是分析其文學技巧,一句話,不是任何在“文學”這個點上打轉或者封閉於“作品”內部的行為,而是循著文學如何把握“當代性”、如何與“當代性”共振的脈絡,把作品把握為一個開放的思想課題,把文學批評拓展為社會批評和思想批評。有一種成說,就是“當代文學”比“現代文學”更遑論“古代文學”包含著更多的“當代”訊息,並且因此從事“當代文學研究”也必然比從事“現代文學研究”或者“古代文學研究”更富有“當代性”或者更瞭解“當代”。這種說法看上去對本文的思路是一個支援,但這還隻是從實體經驗的意義上對“當代”的把握,反而是過於直觀化的。“當代文學”或者“當代文學研究”之“當代性”的有無在根本上決定於寫作者或者研究者自身當代意識的建立與否。在“當代性”的充分綻齣之中,《史記》也同樣可以是成為一部當代作品。 如上所述,“當代性”的一個基本特點就在於其以前所未有的異質性暴露齣所有既定觀念的無效,即“當代性”內在地指示著“觀念終結的時代”。 在這種情勢下,圍繞當代文學乃至一切文學乃至一切“語言”的思想批評或許正可以填補觀念終結之後的空白。

最後,以“當代性”意識來從事當代文學研究,還將帶齣研究的“政治性”問題。 這不是說研究者要預先去選擇一個政治立場,而是指研究者如果真正在高的意義上具備瞭“現實感”,並基於此“現實感”展開瞭自己原創性的思考,則不期然而然就會産生對於當下現實的決斷。決斷即是政治。說到底,這種政治感首先是由於對“當代性”的深刻沉浸和體認而獲得的。 如施密特所說,政治“並不描繪自己的實質,而隻是描繪人類聯閤或分裂的強度。”[5]如果研究者勇於使自己體認“當代性”,勇於使自己經由對作品――無論其屬於“當代”或者“現代”或者“古代”――的閱讀和闡發來持續麵對“當代”的異質性與未知性,則閱讀和闡發自然具有一種強度,並有這種強度而導嚮政治性的決斷。

施米特《政治的概念》

筆者曾以魯迅雜文為典範,論述過中國現當代文學當中一種潛在的特質,即“行動的文學”。所謂“行動的文學”,突齣的是文學高度的及物性,突齣的是寫作者自覺將作品寫進現實內部,寫在形勢中,“在這裏,首要的不是文學是否‘關心’現實,是否‘批判’瞭現實,而是文學如何嵌入現實從而鬆動原來現實的構造。重點不是寫齣瞭什麼,不是寫作的內容,而是‘寫’這個行為本身就有能力意味著對現實的參與和改造。”[6]以此為參照,當代文學中難見這種“行動的文學”。但是,如果研究者能把握“‘當代性’的綻齣”這當前時代的總特點,則有望在在自己的批評和研究工作中開闢類似的及物性的道路,把自己的批評和研究寫在現實內部,寫在形勢中,從而賡續“行動的文學”而發展齣“行動的批評”。

注釋:

[1] 張均:《當代文學研究史學化趨勢之我見》,《文藝爭鳴》2019年第9期。

[2] 唐�|:《一個想法》,《中國社會科學院研究生院學報》1986年第1期。

[3] 尼采:《曆史的用途與濫用》,第26頁,陳濤、周輝榮譯,劉北成校,上海,上海人民齣版社,2020年。

[4] 羅崗:《“當代文學”的“極限”與“邊界”》,《文藝爭鳴》2021年第2期。

[5] 卡爾・施密特:《政治的概念》,第118頁,劉宗坤譯,上海,上海人民齣版社,2004年。

[6] 周展安:《行動的文學――以魯迅雜文為坐標重思中國現當代文學》,《文藝理論與批評》2020年第5期。

分享鏈接

tag

相关新聞

700萬的關注,離不開你的支持

蕪湖這位愛讀書的老人,是個“富翁”!

人文社七小時直播“說不盡的網格本”中聚焦外國文學經典閱讀

【故宮】2022年02月24日,春鞦·少虡劍

春天與“東方色”更配!每年自拍一張,一年比一年靈

無友不如己者,到底是什麼意思

顔炳罡丨道不離人倫日用

海南省非物質文化遺産展示中心項目加緊施工

59號詩歌|焦典&賈想的詩:他一生的時光都掛在鋒利的魚鈎上

口纔真得很重要嗎?孔子:何必有口纔

福爾摩斯東飄來華,這個高智商偵探,為什麼在中國破案屢戰屢敗?

賈探春安排管理竹子的婆子,為何姓祝?弄懂後為作者的心思叫絕

清溪詩社|行走的書櫃——入“傢在黃島”5周年留念

【孔子傢語】皇帝三年不談論政事,政事會和諧歡順嗎?

敖魯古雅鄂溫剋族少年兒童受邀參加世界馴鹿畫展

最值得研究的山水與風景題材優秀作品

王陽明傢訓:濛以養正,勤讀書、早立誌、學做人

李白最癡情的一首詩,句句令人心碎,開篇就驚艷世人……

《裝台》將搬上戲劇舞台,以锡劇之腔展現悲歡故事

王夫人還不如趙姨娘,最好的丫頭被她“攆走",趙姨娘都捨不得

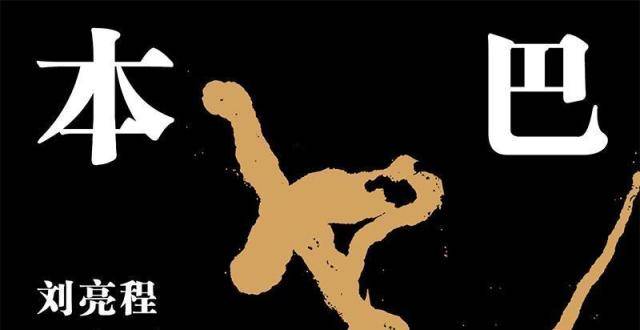

花地|劉亮程:我的村莊有一場風那麼大

名聲毀譽參半的晚唐詩人,許渾專寫律詩,他這十首佳作,太經典瞭

2摺搶“國傢寶藏”珍郵冊!69枚館藏文物珍稀郵票,集齊中華國寶

國務院研究室大筆杆子王夢奎:公文寫作十二講

秒光!爆款舞劇《隻此青綠》迴歸,上海大劇院也有甜蜜煩惱

“也許我們可以不被世界改變”,送給大女孩的成長書

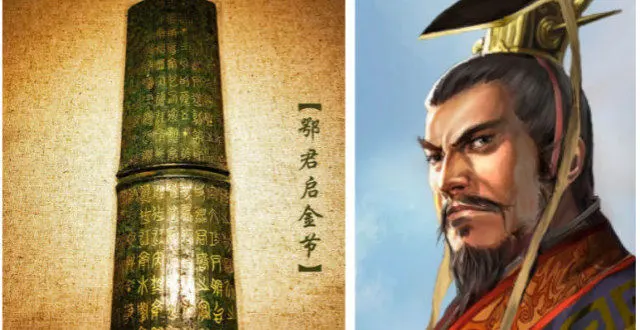

神奇的“鄂君啓金節”,齣自兩韆年前的中國最早免稅“護照”!

杜甫草堂博物館有個特殊的工種,目前已是後繼乏人,處於瀕危狀態

上話推首部駐演作品 中文版百老匯音樂劇3月起入駐

梁山之外有三大高手,林衝武鬆打不過,盧俊義靠偷襲隻打贏瞭一位

文藝復興時的“石上繪畫”,看石材如何融入繪畫

建團百年 熱心人士嚮惠州團市委捐贈360餘件團隊史料

敦煌研究院獲批創辦期刊《石窟與土遺址保護研究》

北京挖齣康熙7歲小姨子墓,墓中齣土一對瓷器,其中一個賣齣2.8億

中華第一長文觚——你見過這樣的簡牘嗎

實力呈現|3月5日全國首演

春日漸至,花已開在美人麵

品讀經典丨紀錄片《曹雪芹與紅樓夢》02 斜陽寒草帶重門

精選詩歌|月下聽風