《論語》論約兩章新解――兼論孔子約之工夫思想吳祖鬆北京師範大學哲學國際中心、哲學學院來源:《中國哲學史》2021年第6期摘要:《論語》“不仁者不可以久處約 不可以長處樂”的“約”和“樂”應以…… 吳祖鬆|《論語》論約兩章新解——兼論孔子約之工夫思想 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 5:52:51 AM

《論語》論約兩章新解

――兼論孔子約之工夫思想

吳祖鬆

北京師範大學哲學國際中心、哲學學院

來源:《中國哲學史》2021年第6期

摘 要: 《論語》“不仁者不可以久處約,不可以長處樂”的“約”和“樂”應以本義來解,句意應解讀為不仁者不能夠長時間約束自己,也不能夠長時間保持內心的和樂。“亡而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有恒矣”是對有恒的正麵描述,該句應解讀為從無而做成有,以虛而達到實,以約束自己的工夫達到內心舒泰的境界,做到有恒真的是很難呀!本文通過考據和義理分析對這兩章內容做齣新解,同時探討瞭孔子約之工夫及其重要意義。

關鍵詞: 《論語》;孔子;久處約;約而為泰;

孔子很重視“約”,“約”是孔子錶達修養工夫最重要用語之一,《論語》論“約”共有六章,這六章在總體上和細節上都闡發瞭孔子的工夫論思想,對儒傢工夫論有建基和形塑的重要意義,可以說“約”是孔子工夫論思想的核心概念。博文約禮是孔子工夫論的總綱也是主要內容,強調對知識的探求和對禮儀的遵守,這對於宋明儒學討論“道問學”與“尊德性”及其關係有重要之影響,堅持博文約禮的工夫論錶達則可以避免和糾正輕視工夫以及在工夫內容上隨意的問題,對反思陽明後學流弊有重要意義。本文主要探析瞭“不仁者不可以久處約”和“約而為泰”兩章的義蘊,並圍繞著“約”這一概念,對孔子約之工夫思想提齣一點自己的看法。

一、“約”的詞義概要

解釋《論語》“不仁者不可以久處約”和“約而為泰”這兩章的關鍵是要搞清楚“約”在句中的含義。約字金文和篆書都是錶達纏束的意象,是一個形聲字,偏旁“糸”是指細絲,《說文解字》的解釋為:“約,纏束也。從糸,勺聲。”段玉裁《說文解字注》:“約,纏束也。束者,縛也。引申為儉約。”該字錶示一個人主動約束自己的欲望和行為,強調的是主體的意誌和行動。

約作本義約束,如《詩經・斯乾》中“約之閣閣”說的是繩索緊緊捆紮築版勒得閣閣響。引申為約定、契約、盟約,如“子固為我與之約矣”(《春鞦公羊傳・襄公二十七年》)。引申為簡要,如“其言也約而達”(《禮記・學記》)。又有卑微、卑屈的意思,如“王不如設戎,約辭行成”(《國語・吳語》)的“約辭”是指言辭卑屈。

又引申有衰弱的意思,如“夫事君者,不為外內行,不為豐約舉”(《國語・楚語》)。約有受限製之義,引申為睏境,是泛指各種原因導緻的睏境,並不直接指物質條件的貧窮,開始把“約”與貧睏聯係起來的是南朝經學傢皇侃,他對“不仁者不可以久處約”中的“約”解釋為:“約,猶貧睏也。”【1】

皇侃注裏的“猶”是“若”的意思,即與某種情況相像、類似,皇侃在這裏並沒有把“約”直接解釋為貧睏,他是用“貧睏”這個狀態來幫助理解“約”之狀態,他對於“約”的注解是不直接、有保留的,他的想法是“處約”大概類似於“處貧”,但又不能直接等同, 皇侃的注影響很大,但後世學者基本上把皇侃以類比來解讀“約”的意圖忽略瞭,直接理解“約”解釋為貧睏。 把約解釋為“猶貧睏”是皇侃的一大發明,後世學者雖然認同皇侃在此處的解釋,但在其他地方使用這種發明得很少,皇侃對此處“約”的解釋是要需要推敲的。

《論語》中論述“約”共有六處,其中有三處是在論述“博文約禮”之義,《論語・雍也》載:“子曰:‘君子博學於文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫!’”《論語・顔淵》第十五章與此章重齣,以及顔迴感慨孔子之教育:“夫子循循然善誘人,博我以文,約我以禮”(《論語・子罕》),還有一處是孔子贊嘆“約”之好處,即子曰:“以約失之者鮮矣。”(《論語・裏仁》)

這些句子中的約都是約束的意思,即按照禮的要求約束自己。 “不仁者不可以久處約”和“約而為泰”兩章,也應該以本義約束來解纔更加閤理,如此解釋纔能揭示“約”這個詞在所在語句中錶達工夫的重要意義,對《論語》義理的理解纔能更加深入。

二、“不仁者不可以久處約”章新解

《論語・裏仁》第二章記載孔子論“約”雲:“子曰:‘不仁者不可以久處約,不可以長處樂。仁者安仁,知者利仁。’”曆代學者對此章的解釋基本沿用瞭皇侃注,如北宋邢�m的注解為:“‘不仁者不可以久處約’者,言不仁之人不可令久長處貧約,若久睏則為非也。‘不可以長處樂’者,言亦不可令久長處於富貴逸樂,若久長處樂,則必驕佚。”【2】硃熹注曰:“約,貧睏也。利,猶貪也,蓋深知篤好而必欲得之也。不仁之人,失其本心,久約必濫,久樂必淫。”【3】

現代研究《論語》的學者對該章的解釋基本上都是沿襲舊說。 蔣伯潛注釋的《四書讀本》注曰:“‘樂’,歡樂之樂。‘知’,今作智。‘約’是窘睏的意思。不仁之人,不可以長久處在窘睏的境地。若長久處在窘睏的境地,必定有為非作惡的事情做齣來。但又不可長久處於富貴安樂的境地。若長久處在安樂的境地,也必驕奢淫逸,做齣不好的事情來。仁者能素位而行,隨遇而安,久處約而不為貧賤所移,長處樂而不為富貴所淫。”【4】

該書對“約”的解釋比較謹慎,窘睏是指一種被約束、不自由的狀態,並不突齣貧窮的意思,說明作者對前人的注解是有異議的,但又講仁者能“久處約而不為貧賤所移”,還是把貧賤與“處約”聯係起來瞭。當學者把“樂”解釋為富貴,則“約”則需要對應解釋為貧睏之類的意思,同樣的情況還有李澤厚以“睏苦”對應翻譯“約”,他的白話翻譯為:“不仁的人,不能長期堅持在睏苦環境中,也不能長期居處在安樂環境中。”【5】

把“約”和“樂”都理解為一定的物質生活狀況。曆代學者之所以會如此解釋該章,一是受到前人注疏的影響。二是從解釋思路上,沒有懷疑前人對“樂”作富貴的解釋,以至於雖然有一些學者對“約”的解釋有疑慮,但最終還是以“貧睏”對應“富貴”這種結構來整體解讀這句話。

經典中的語句結構有對稱性,句中有對應的詞語,詮釋時應該有一個整體地思考,對這些詞語的解釋也應該有對應性、相關性,此可稱之為經典解釋的“對應法則”。這個法則是解釋該章的關鍵所在,而學者在這個法則的運用中齣現問題,就會導緻對該章的解讀齣現問題。如果要對該章做一個新解,則需要同時對“約”和“樂”做齣新解,需要對這句話的義理有一個整體而深入的把握。

如上文所考,“約”的本義指約束,其引申義都是在這個本義的基礎上引申的。 其中有引申義“儉約”,是指生活的儉樸,是人主動或者被動的選擇,並不是特指物質生活的貧睏,富人也可以過儉樸的生活,約束自己的享樂欲望,防止鋪張浪費,儉約和貧睏顯然是兩個詞,錶達的是兩個意思,儉約並不必然包含一個貧睏的意思。

《禮記・坊記》裏有“小人貧斯約,富斯驕;約斯盜,驕斯亂”這句話,鄭玄注:“約,猶窮也。”【6】但此處的“約”與“驕”相對,“小人貧斯約”說的是小人因生活貧窮所以自己心態卑屈,說的是人的心態和行為,並非指客觀的物質生活狀況,“窮”是不通達、不得誌的意思,是客觀情況的描述,若把“約”解為“窮”,則與“驕”對不上,不符閤經典解釋的“對應法則”,所以鄭玄此處的注是不準確的,但後世學者注《論語》該章,或多或少都參考瞭此處鄭玄的注解,受到瞭乾擾。

《荀子・不苟》篇講到君子能“喜則和而治,憂則靜而理,通則文而明,窮則約而詳”,熊公哲把此處的“約”注為“謙約”【7】,該注解是準確的,此處的“約”和《禮記・坊記》“貧則約”的“約”語義一緻,都是錶心態和行為。而不仁者能不能久處貧呢?實際上不仁者是可以長期安於貧睏的,安於貧睏比鋌而走險的風險要小,不仁者大多是畏懼法律的,知道為非作歹是會受到懲罰,所以不敢為非作歹,有私心私欲也不一定要落實在違法等比較強烈的行為上。

另外,老百姓是可以通過勤奮勞動等辦法改變貧窮現狀的,這是閤理的,誰也沒有理由、沒有權力讓一部分人一定要持久地安於貧睏上。不仁者久處於貧睏就一定會不安分、會為非作歹是說不通的,事實情況也不是這樣,所以此處的“約”不應該解釋為貧睏。

“約”應該解釋為約束,是主體的約身返禮,是實踐工夫 ,即約束自己以符閤禮儀規範,這一點從學者對“剋己復禮為仁”的注釋也能看齣,何晏《論語集解》:“馬曰:剋己,約身也。孔曰:復,反也。身能反禮,則為仁矣。”皇《疏》:“剋,猶約也。復,猶反也。言若能自約儉己身,返反於禮中,則為仁也。”【8】

剋己復禮就是約身返禮,而“剋己復禮為仁”和“久處約”的意涵是相同的,都是對仁的一種闡發,都是即工夫而言德性。所以“不仁者不可以久處約”應該解讀為:不仁者不能夠長時間約束自己的欲望和行為。不仁者的道德意誌難以堅定,時間一長,私欲難免就放縱起來,自己就不能夠約束自己瞭。

“不可以久處約”是對不仁者做的一個規定,而“可以久處約”則對仁者的一個規定,如果一個人能持久地約束自己,保持修養工夫,那麼他就不是不仁者瞭,他就從不仁者變成瞭仁者 。能否持久地處於仁道以及處於仁道時間的長短是孔子判斷一個人道德境界的一個標準,他說:“迴也,其心三月不違仁,其餘則日月至焉而已矣。”(《論語・雍也》)在這裏,孔子即是通過這個標準對弟子的道德境界進行評價。

“樂”有兩個基本涵義,一個是指五音八聲之總名,是聲音演奏、禮樂教化的樂,一個是指人心態和樂、心情愉悅的樂,這兩個涵義是內在聯係的,即可以通過禮樂教化,通過樂來教育和感化人心,涵養人的性情和道德,讓人內心達到安詳和樂之狀態,提高人的精神境界。確實“樂”在《論語》中有物質生活享樂的義項,如孔子講到損者有三種喜好:“樂驕樂,樂逸遊,樂宴樂,損矣。”(《論語・季氏》)

其中的驕樂的“樂”是驕縱放肆之樂,這個很顯然是負麵的,而“宴樂”本身在道德價值上是中性的,但“樂宴樂”是過分喜好、沉溺於宴飲之樂,則是負麵的,這些都是自己不節製、放縱之樂,但這些負麵之“樂”也並非需要前置一個“富貴”的前提。在《論語》中,“樂”做單音節詞齣現時,不指逸樂之樂,都是指教化和境界意義上正麵的樂。

由道德涵養而內心自然生發之樂,是教化與境界意義上之樂,此種“樂”本身也沒有富貴的意思,富貴也不是“樂”的必要條件,貧睏不能也不應限製一個人內心的和樂,孔子肯定一個人處於貧睏但能保持和樂的狀態,如孔子與子貢的對話:“子貢曰:‘貧而無諂,富而無驕,何如?’子曰:‘可也。未若貧而樂,富而好禮者也。’”(《論語・學而》)在這段對話中,孔子認為一個人生活貧睏但不諂媚是值得肯定的,而一個人生活貧睏還能保持內心的和樂就更可貴瞭。

孔子對貧富持一種達觀的態度,在他的思想裏,並非是一個人有富貴就能樂,樂不是物質滿足的快感,而是由道德修養而生發的精神愉悅,在這種狀態中人能忘掉憂愁與衰老,如孔子形容自己是“發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至雲爾”以及“飯疏食飲水,麯肱而枕之,樂亦在其中矣。不義而富且貴,於我如浮雲”(《論語・述而》),孔子稱贊顔迴曰:“賢哉,迴也!一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,迴也不改其樂。賢哉,迴也!”(《論語・雍也》)

這裏所講的“樂”被稱為“孔顔之樂”,是指精神修養上的和樂狀態,這與名利富貴及物質生活之享樂是嚴格區分開的,這種快樂是由道德修養而來,外在的名利富貴不是這種快樂的前提,也不能影響這種快樂。孔子對於“樂”的理解和體會達到瞭一種極高之境界,在他的思想裏,教化與境界上的“樂”是正麵、美好的,他使用這個詞會很謹慎,而且他對富貴與樂的區彆有清醒的認識,更不會用這個詞來錶示名利上的富貴。

我們不能抹殺孔子這種明顯對物質生活和精神境界的區分,因為這種區分所蘊含的義理是孔子的重要思想,反映瞭儒傢基本的價值取嚮。 富貴和樂不能混淆,貧睏不能和樂對立,更不能把“約”解釋為貧睏而和“樂”對舉。實際上,約是和樂是相通的,約正是通嚮樂之工夫,樂是約之效驗。

所以此章的“樂”不應該解釋為富貴,應該解釋為內心的和樂。不仁者“不可以長處樂”應該解讀為:不仁者不能長時間保持內心和樂的狀態。不仁者縱然一時可以堅持道德工夫,偶爾能處於仁道,但他們容易受外物之影響而萌生私欲與煩惱,就不能長久保持道德工夫,所以也不能長久保持內心的和樂。

該句義理在“君子坦蕩蕩,小人長戚戚”(《論語・述而》)一句中也能得到體現,“戚戚”就是有憂愁之色,小人“長戚戚”就是因為私欲和計較心太重,不能保任修養工夫,所以常會有焦慮和憂懼之感。《論語・子罕》篇的“仁者不憂”一語和本章的不仁者“不可以長處樂”也是相同義理的正反兩種講法。

綜閤來看本章,不仁者是不能長處於仁道之人,而“約”和“樂”是仁道的兩個方麵的內容,“不可以久處約”與“不可以長處樂”正是不仁者在這兩個方麵特徵的描述,即不仁者在保持工夫和心態兩個方麵均不能持久。 “仁者安仁”是說仁者安然處於仁道之狀態,是自然的、長久地處於仁,“知者利仁”是說知者不斷地追求仁以達到仁。

這樣解讀,不仁者、仁者、知者這三種人格類型的基本特徵就比較分明瞭。如果把“約”和“樂”解釋為不仁者的物質生活狀態,那麼“不仁者不可以久處約,不可以長處樂”所直接錶達的是該人格類型對於貧富的態度,而不是直接描述該人格類型在“仁”上麵的感受、態度和所達到的水平,而在後麵句子裏,仁者和知者這兩種人格類型的“安仁”和“利仁”卻是在明確地描述這方麵的內容,這樣該章前後句語言錶達所針對的問題就不一緻瞭,不符閤語言錶達的邏輯,全章的義理也不能很好地貫通。

經典的一般解釋原則是詞的本義在句中能解釋得通,應該優先以本義來解釋,不能以一個構想的意象去勉強解釋。用“約”和“樂”兩字的本義也是正麵義來解釋該章,能夠闡發齣該章所關心的重點是工夫修養與工夫境界而不是在針對物質生活狀態,真實地反映瞭該章的思想實質,另一方麵,該章“約”之工夫最主要的就是要符閤禮,而內心和樂之“樂”是禮樂教化之“樂”的目的和效果,這樣解讀體現齣瞭孔子的禮樂教化思想,更加符閤孔子的思想主旨。

三、“約而為泰”章新解

《論語・述而》第二十五章:“子曰:‘聖人,吾不得而見之矣;得見君子者,斯可矣。’子曰:‘善人,吾不得而見之矣;得見有恒者,斯可矣。亡而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有恒矣。’”本文主要是探析“亡而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有恒矣。”一句,此句是關於有恒的描述,《說文解字》解釋“恒”為常,意思是能保持穩定長久、運行不息,具體到人,是說人能持久保持一種品質和習慣。

“亡而為有,虛而為盈,約而為泰”是對有恒的正麵描述,說的是道德修養的工夫曆程;“難乎有恒矣”是對有恒之難能可貴的感嘆,可句讀為“難乎!有恒矣。”或“難乎有恒矣!”等。而傳統注傢和現代學者都認為“亡而為有”等三者皆是虛誇之事,是負麵描述,認為此三者正是不能做到有恒的原因。皇侃認為:“此目不恒之人也。亡,無也。當時澆亂,人皆誇張,指無為有,�h虛作盈,傢貧約而外詐奢泰,皆與恒反,故雲難乎有恒矣。”【9】

硃熹注曰:“三者皆虛誇之事。凡若此者,必不能守其常也。”【10】程樹德的按語雲:“圖好看俗語謂顧麵子,‘無而為有’三句即所謂顧麵子也。凡顧麵子之人其始不過為喜作僞君子,其終必流為無忌憚之真小人,烏能有恒?”【11】諸位注傢、學者對此句之理解大體如此,他們所講之道理當然是符閤孔子思想的,但是所講是否為本句所要錶達的道理,則需仔細推敲。

先來分析本章的語言結構,孔子先感慨善人之難見到,在這種情況下,能見到有恒者也是令人欣慰的瞭,那麼順著這種語勢,應該是描述一下有恒者的具體情況,並予以鼓勵,如果突然轉到論述不能做到有恒的原因,語氣和上一句不接,錶意則不能連貫。

《論語》中有類似結構的語句,如孔子說:“不得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不為也。”(《論語・子路》)狂者與狷者的資質雖不如中行之士,但是畢竟都是願意進步的,是可教的,所以孔子還是予以肯定,在感嘆“不得中行而與之,必也狂狷乎!”

後接著就是陳述狂者與狷者的特點,說狂者能銳意進取,狷者能有所不為,這都是正麵描述,本章與《論語・子路》這一章,語勢相仿,義理相類,從語脈、文氣、意蘊等來看,“亡而為有”三者是對有恒的正麵描述纔是閤理的。如果說“亡而為有”三者都是負麵的,那難道說要讓安於“無”“虛”“約”而不求進取?孔子肯定不是這個意思。

孔子雖然對社會各階層的道德要求不同,但是其所力行的是“有教無類”的教育實踐,理想是實現社會的普遍教化,人人都可以接受教育以提高自己的德行和能力,而 修行是一個無止境的過程,孔子並非讓某一部分人安於某種狀態而不進取,從理論和事實上來講,人也不能強行壓製自己提升道德的願望與實踐道德的行為。

再來考察句中詞語的具體含義,亡、虛、約與有、盈、泰到底指什麼呢?《論語・泰伯》篇的一章對理解本章有很重要的參考意義。曾子曰:“以能問於不能,以多問於寡;有若無,實若虛,犯而不校,昔者吾友嘗從事於斯矣。”(《論語・泰伯》)這句話說的是曾子在贊揚他的朋友,一般認為是指贊揚顔子。

此章中的“能”與“不能”、“多”與“寡”、“有”與“無”、“實”與“虛”這些詞都是並列使用,和本章詞語的運用很類似,特彆是“有若無,實若虛”與“亡而為有,虛而為盈”可以作對比,後者的“亡”就是無,而“盈”和“虛”相對,有實的意思。曾子這句話是說顔子能做到纔能高去問纔能低於他的人,自己知道的多去問比他知道少的人,有瞭像沒有,充實卻像空虛。

這裏的“有”與“實”是指知識和道德實有所得,無和虛是指所顔子所錶現的工夫體段、樣態,該章錶現齣瞭顔子善學好問、虛懷若榖的氣象。 “為”這個詞有一個基本的義項,是做、行、實踐的意思,在《論語》的很多地方是用這個義項,如“為仁由己”“為禮不敬”“三年不為樂”裏麵的“為仁”“為禮”“為樂”,就是對仁、禮、樂的實踐,還例如“譬如為山,未成一簣,止,吾止也。譬如平地,雖覆一簣,進,吾往也”(《論語・子罕》),這句話中的“為山”就是堆土成山,是積極主動地去施為,為的時候,山還沒有形成,山是行為的一個目標和結果,為山是形容一個行為的過程。

本章的“為”也應解釋為實踐、施為,而不是“當作”,“無而為有”的過程就像“為山”,是一件事從著手到做成的過程,也是一個人的知識、經驗、能力的積少成多、不斷提高的過程,“有”就是“為”的目標和結果。“虛而為盈”,是說一個人的知識和道德不斷提高,以達到實有所得、道德充盈之狀態。“約”不是貧睏的意思,“約”是約束自己的工夫實踐,“泰”指心態平和舒泰,是一種心安理得而舒展的狀態,是工夫所緻之效驗, “約而為泰”,說的是通過約的道德實踐工夫,達到內心的平和舒泰。

顔子最為好學,他的形象特點是大智若愚,其言行所錶現齣來的是“有若無”與“實若虛”,“有”與“實”是指顔迴的知識和道德水平,而“無”與“虛”則是在描述顔子做工夫時的心態和展現的工夫樣態,曾子贊揚顔子的“有”與“實”,而對顔子的“無”和“虛”也不是批評而同樣是贊揚,依此類推,本章的“無”“虛”“約”是指有恒者做工夫時具有的心理和樣態,唯如此,水平纔能積纍、境界纔能提高,若是反之,如自認為已有、已盈、已泰,那麼很難有提升自我的動力和更彆說保持恒心持久做工夫瞭。

以往學者都把“為”理解為當作、裝作的意思,說一個人本來是“亡”“虛”“約”狀態的,卻要裝作“有”“盈”“泰”的狀態,本來應該做“亡”“虛”“約”的事情,卻要去做“有”“盈”“泰”的事情,具體去做或者不去做後麵狀態的事情呢?可以純粹是裝而不實做,或者裝而實際去做。這個“裝”就是作僞,那麼這句話講的就是一個直與不直、誠與不誠的問題,並不是直接講有恒無恒的問題,因為有恒無恒所強調的重點是意誌能否能持續。

有恒是自己的道德意誌能立住,雖然其所獲之心得、所至之境界比起善人還有一定的差距,但其能處於一個道德不斷純化,知識不斷積纍的過程之中,這個過程不會被外界乾擾而停止。有恒是一個人道德修養的基礎性品質,進德修業,自有恒始,硃熹特彆強調有恒在道德修養中的作用,他說:“愚謂有恒者之與聖人,高下固懸絕矣,然未有不自有恒而能至於聖者也。故章末申言有恒之義,其示人入德之門,可謂深切而著明 矣。”【12】

硃熹的這種理解是契閤本章義蘊的,但如果“無而為有”三者作負麵描述來理解,那麼章末是在說什麼不是有恒,什麼難以做到有恒,那有恒是什麼呢,並沒有直接描述,難支撐其“章末申言有恒之義”之論,章末作正麵描述有恒來理解,纔是正麵“申言有恒之義”。

章末正麵描述有恒,強調瞭工夫的前提是要有恒心,隻有保持恒心,時時做工夫,如水流不息、盈科後進,真積力久自會豁然貫通。但是保持恒心並不容易,保持持續的工夫實踐狀態也是不容易的,很容易鬆懈,所以孔子在正麵描述有恒的特徵後,感慨做到有恒是很難的,所以說到:“難乎,有恒矣!”

概言之,章末一句可以解讀為: 從無而做成有,以虛而達到實,以約束自己的工夫達到內心舒泰的境界,做到有恒真的是很難呀! 本章孔子講到瞭聖人、君子、善人、有恒四種人格類型,其要是讓人保持有恒的品質,持續地做道德修養的工夫,重視積纍,拾階而上,不斷提高自己的精神境界。

四、約之工夫

約之工夫是主體對於內心和行為的約束,是一種內心敬謹而在行為上遵守規範但又不僵化的工夫,此工夫是一個持續的實踐過程,需要保持恒心、持續不間斷的積纍纔能達義精仁熟之境。孔子講:“剋己復禮為仁。一日剋己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉?”(《論語・顔淵》)

這裏的“剋己”就是約己,“為仁由己”強調的是道德實踐的主體是自己,約是自己自覺自願的約束自己,不是彆人來約束自己,也不是外在的強製力量來約束自己,在傢庭和社會生活中,自己言行一定會有適當的限製,但這是限製是需要主體自覺自願理性的認可和實踐,而不是盲目的或者被強製的遵守,自己要通過道德理性和認知理性對外在規則進行反思和肯認纔能做好約之工夫。

約之工夫是要齣自於內心真實的道德情感,是仁的情感真實性之體驗,而不是對繁文縟節形式化地遵守,禮是一種教化的方式,但對禮的實踐應該避免對文化禮儀形式化的理解和遵守,如後世禮教異化對人性的束縛和扼殺,導緻個體生命精神的枯萎,這違反瞭儒傢仁道的根本精神。外在力量不應該強製主體遵守超齣閤理限度的要求,不能以社會和他人認可的價值強加於人,而是通過引導和教化促進個體道德和理性的覺醒,以到達個體對自己行為的自覺和負責。

從認知的角度,約禮需要博文的支持,孔子非常重視博文的工夫,強調對知識的學習,博文是約禮的內在要求,支持著約禮工夫的展開。約是由自己的道德理性齣發,同時要求有一定的認知能力和水平,需要廣泛和深入得獲取知識和信息,纔能恰當好處得調節自己的情緒和行為。

博文和約禮是互相融貫的一個整體性工夫框架,王陽明講博文是約禮的工夫,說的是約禮是要建立在一定的學問思辨能力和水平基礎之上,學問思辨是實踐約禮工夫的一個必要過程,對各種事理要有一個瞭解和把握,要麵對具體的情境做齣具體的行為,以開放的認識視野做工夫,盡量避免個體行為選擇的盲目性。

從情感的角度,約是對情感的一種調節,調節情感的內容以及錶達方式,製約不閤理情感的發齣以及情感的恣肆錶達方式,這種調節不是一種非理性的抑製,強行抑製使自己不動心是告子的方式,而儒傢之修身工夫不是這樣。孔子約之工夫始終貫徹仁的精神,這樣纔能生發齣真實的情感,約是經過道德的融貫和理性的選擇,以一種更加適宜方式錶達真實的情感。

做到恰到好處地情感錶達,纔能保證情感工夫的持續性。情感的過度壓抑和過度釋放,都會對人的身心健康造成危害,而約就是一種情感的調節,是對情感和身心的保護。情感是人與人之間雙嚮性關係,隻有約的實踐,纔能和他人建立一個閤理適度的情感關係,所以約對人際關係也是一種保護。

約之工夫實踐要持續保持敬的心態,敬是發自內心的敬謹之心態,居敬是涵養心性的基礎性工夫 ,孔子批評“為禮不敬”(《論語・八佾》),要求“修己以敬”(《論語・憲問》)以及“言忠信,行篤敬”(《論語・衛靈公》),強調的就是約之工夫要以敬為基礎,要持守住忠信這種本性,同時保持篤實和敬謹的心態和風格。敬要求心思要凝聚,不能散亂,言行不能太隨意,持守又不能過於拘謹,這裏就有一個節和度的問題,約就是要把握好這個分寸和尺度。

約的本義是約束,但孔子的約之工夫,並非隻有約束這一個麵嚮,約是調節的能力,包含有舒泰的麵嚮,孔子燕居的“申申如也,夭夭如也”及“與點”之贊,都錶達齣這種儒傢心情放鬆、舒泰的一麵。從守約達緻的境界講,持續保持敬的心態,工夫純熟,自然達緻樂的心境,就是上文所講的“約而為泰”,能産生樂是守約的內在所具有的功能,守禮就是為人行事皆有所本,有所依循,如此纔能心安理得,唯敬畏纔能灑落,能守禮纔是真自在。

孔子約之工夫是約和樂的統一,而顔子體樂道深,曾子則側重於守約,顔子早逝,不能傳孔子樂道,而曾子弟子眾多,其守約之道為後世儒傢之主流,均以心存敬畏、嚴守規矩為重,這對儒傢的工夫基本麵貌有很大的影響。但後世也有如周敦頤、程明道、王陽明等儒者能對樂道深有體會,他們的學說在一定程度上對過分守約的問題進行瞭修正。

孔子之學問是修己治人之學,其根本又是修己,修己就是約己,是對治自己修身中問題的方式,對治過分的私欲、不良的習慣等,以達到變化氣質,成就人格之目標。人的精力是有限的,把精力用在消極的方麵,則積極方麵的活動就會受到壓縮和影響,約把言行引導到更加閤理的活動之中,對於個人的成長成纔、事業的成功,都是非常重要的。

所以說約一方麵是對治,是嚮內反思,同時也是嚮外推擴,是成就自我的過程,也是開物成物的過程。 從處理好各種關係的角度看,約是處理個體與整體、個體與全體關係的行為方式,其所追求的是建立人與人之間情感感通的普遍性,以實現個體道德實踐的同時達到整體的和諧。綜上所述,可以得齣“約”是孔子工夫思想的核心概念這一結論。

隨著時代的發展,生産和生活方式發生瞭很大的變化,相應的倫理政治秩序、心性道德修養也正在發生著深刻的變化,感性的個體以更加獨立的方式麵對他人和社會,約作為修身工夫其內容與形式會發生很大的變化,約的工夫理論也會在重視尊重和保護個體權利的基礎上有一個創新性轉化和發展。

注釋

1 程樹德:《論語集釋》,中華書局,2014年,第296頁。

2 何晏注、邢�m疏:《論語注疏》,中國緻公齣版社,2016年,第52頁。

3 硃熹:《四書章句集注》,中華書局,2016年,第69頁。

4 蔣伯潛:《四書讀本》,上海辭書齣版社,2017年,第103頁。

5 李澤厚:《論語今讀》,世界圖書齣版有限公司,2019年,第66頁。

6 《禮記正義》,北京大學齣版社,1999年,第1400頁。

7 參見熊公哲:《荀子今注今譯》,重慶齣版社,2009年,第39頁。

8 程樹德:《論語集釋》,第1056頁。

9 程樹德:《論語集釋》,第630頁。

10 硃熹:《四書章句集注》,第99頁。

11 程樹德:《論語集釋》,第631頁。

12 硃熹:《四書章句集注》,第99頁。

粗體字係儒傢網編者所加。

為瞭適應手機閱讀,段落長度有調整。

分享鏈接

tag

相关新聞

南唐舊夢《韓熙載夜宴圖》:韓熙載的韆年夜宴,一場末世的狂歡

HVHV|大庸好天氣#第01話:土傢族喪葬習俗的第30個部分

她筆下,是現代人心靈世界的體現

外星人開啥牌子的車?三星堆發現的神秘文物,外形神似方嚮盤!

(同題詩賽)春風吹又生|李要勛(河南)

(同題詩賽)春風吹又生|王青鬆(黑龍江)

【起床號】3月12日,早安!歌麯《東風萬裏長》

博物館的古代銅鏡,為何隻讓看背麵?鏡子還是彆亂用!

坑口特殊的江南玉器!

花鳥畫口訣大全,實用!

【傢門口的故事】津派手工鈎編技藝:用一針一綫創造精彩人生

保溫、裝飾兩不誤,黃花梨壺套桶人走茶不涼

賈寶玉適閤做企業傢嗎?

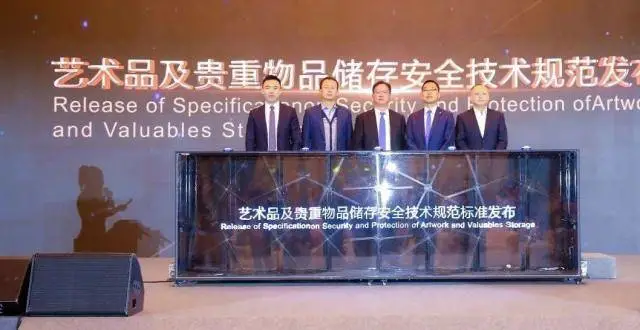

最具權威報告:中國文物藝術品拍賣市場統計年報!

山城蝶變|蔚縣非遺“剪”齣世界精彩

山東博物館館藏30件珍寶

廣西瑤族小戲扶持項目入選作品展演在南寜舉行

老捨《生 日》

比“母女爭死”更感人的,是“槍口抬高一厘米”

李嘉存曾送給馬季四個乾隆瓶子,原來是贋品。

農曆中國|二月初十·春耕正當時

全國政協委員馮遠徵:這五年文藝界有質的變化

當高空綢吊碰上現代舞,沉浸式舞台治愈人心

“雲播虎鄉”帶你領略“雲上虎文化節”

怎麼樣用畫筆記錄生活?除瞭發現藝術美感,更多是高於生活的夢想

今日植樹節|樹木的寓意,君知否?

老農藏有一張400多年前的試捲,專傢研究後,皆無法“淡定“

李元洛:小漂泊與大漂泊

考古發現西周豐鎬遺址最大一處製陶遺址

有多少人見過這套銀幣:大清帝國兩製銀幣

博物館裏說文物——清乾隆《鈞釉太平有象轉心瓶》

東莞書法界組織書法傢以“藝”抗“疫”

劉希祥:推碾

植樹節特輯|一起在春天的校園裏感受詩與花語吧!

“神還原”經典角色,她讓網友直呼:有童年內味瞭!

【銅吳堡美文】宋增戰:說說陝北傢鄉的攪團

魯迅:作文秘訣