果蔬質量參差不齊 缺斤短兩屢見不鮮 售後敷衍維權睏難隻看頁麵信息 互聯網買菜如何讓人放心?下班前通過手機上的生鮮App下單 果蔬質量參差不齊,互聯網買菜如何讓人放心 - 趣味新聞網

發表日期 4/12/2022, 8:45:58 AM

果蔬質量參差不齊 缺斤短兩屢見不鮮 售後敷衍維權睏難

隻看頁麵信息,互聯網買菜如何讓人放心?

下班前通過手機上的生鮮App下單,到傢時買的菜也到瞭――這對北京上班族劉玲來說,省時省力,“再也不用為買菜發愁瞭”。以前,由於工作忙顧不上每天買菜,她隻能趁周末集中采購將冰箱塞滿;如今,她通過互聯網買菜,半個小時就能收到新鮮的菜品。

像劉玲這樣,使用並逐漸依賴互聯網買菜的人不在少數。《法治日報》記者近日隨機采訪的25位北京居民包括多名60歲以上的老人,均有過互聯網買菜的經曆,並錶示會持續使用生鮮App作為日常生鮮采購途徑。

互聯網買菜風靡背後,是我國生鮮電商的異軍突起。 根據中商産業研究院今年4月發布的《中國生鮮電商行業市場前景及投資機會研究報告》,近年來,我國生鮮電商行業交易規模整體保持穩定增長,2021年生鮮電商交易規模達4658.1億元,同比增長27.92%。

隨著生鮮電商平台的迅速發展壯大,這種“足不齣戶,送菜上門”的生活方式逐漸為人所知,其便利性、産品多樣性等優點讓互聯網買菜備受消費者青睞,但與此同時, 産品質量瑕疵、定價定量無標準、售後維權難等問題也頻頻遭到消費者吐槽。

綫上買菜風靡一時

質量投訴時有發生

疫情發生後,“85後”楊洋終於說服瞭“50後”父母通過生鮮App買果蔬。

“父母的思維比較傳統,對網購有一種天然的不信任,他們總擔心在網上買的東西不新鮮。”楊洋說,直到有一次,她網購瞭一箱橙子,色澤飽滿水分多,10斤不到50元,比在超市買便宜一大半。

這次之後,楊洋的父親不再像之前那樣抵觸網購果蔬瞭,甚至自己開始嘗試網購,在手機上瀏覽一些電商平台的生鮮闆塊,問她地址怎麼填。幾天後,父親“偷偷”買迴來一箱玉米,去取快遞的時候喜滋滋的。

傢住北京市西城區的趙琪是生鮮電商平台的忠實用戶。她關心生鮮的新鮮度和品質,在意可供選擇的菜品種類以及購物的時間成本,而生鮮電商滿足瞭她的這些需求,她日常采購果蔬幾乎都是在綫上。

“過去買菜需要去菜市場挑挑揀揀、討價還價,如今通過App就能買到新鮮果蔬,下單後半小時到傢,尤其在疫情期間更讓人感到便捷安全。”趙琪對於互聯網買菜越來越流行一點都不意外。

互聯網買菜、一站式購物,確實給消費者省去不少麻煩。然而,從去年底今年初開始,關於生鮮電商的差評卻多瞭起來。

“有一次因為係統問題,配送超時一個小時;還有一次因為站長分配問題,超時兩個多小時。”趙琪說,另外各生鮮電商App上的商品價格也有差距,有的差價能高齣一倍有餘。

趙琪還遇到過菜品質量參差不齊的情況:買瞭一盒蔬菜,除瞭錶麵一層完美無缺,下層全是又小又蔫的菜葉子;頁麵上標注“4kg一袋”的土豆,上麵的大塊飽滿,下麵的個小乾癟。

北京居民周舟說:“一些生鮮平台經常缺貨,前兩天下午4點打開App,剩下的綠葉菜就隻有幾種瞭。”

還有的受訪者反映食品質量問題突齣。記者以“生鮮質量”“買菜質量”等作為關鍵詞在第三方平台進行檢索,相關投訴超過韆條,涉及多個不同的生鮮電商平台,有人買到過發臭的肉、滿是血水的蝦、發芽的土豆等。

今年1月,上海監管部門對某買菜平台開齣罰單,原因是生産經營緻病性微生物,農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等汙染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品、食品添加劑。

運營模式各有不同

定價定量缺乏標準

記者調查發現, “配送跟不上”“缺貨”“質量不過關”等問題,與生鮮電商平台的運營模式、供應鏈等有一定關係。

現有的生鮮電商平台運營模式多樣,前置倉、店倉一體化、O2O平台、社區團購等多種模式並存。

前置倉模式,通常依托在社區布局的集倉儲、分揀、配送於一體的倉儲點,縮短配送鏈條,提高配送效率;店倉一體化模式僅個彆生鮮電商采用,整閤“到店消費+綫上購物+即時配送”,提供綫上綫下一體化的消費體驗;O2O平台模式,則是通過與綫下商超、零售店和便利店閤作,為消費者提供生鮮到傢服務;而社區團購模式,則主要滿足下沉市場用戶需求,通過團購平台提供産品供應鏈物流及售後支持,團長負責社群運營,用戶在社區自提商品。

今年3月,叮咚買菜某站點被曝齣前置倉存在用死魚冒充活魚、從超過最佳售賣期的蔬菜中迴收蔬菜、擅自“翻包”換簽、日常消毒流於形式等問題。北京市海澱區市場監管局隨後約談叮咚買菜,對其立案查處,並指導企業對前置倉開展全麵自查。

這被認為再一次揭示瞭前置倉模式的固有痛點。作為生鮮電商運營模式的一種,前置倉模式先將生鮮産品存儲於接近社區的倉庫,再以此為原點完成“最後一公裏”配送,前置倉為“暗倉”,並非綫下門店,隻承擔冷鏈存儲功能。

4月7日,記者來到位於北京市朝陽區的某生鮮電商綫下門店,其主要模式為店倉一體化。記者在現場看到,該門店以自助式購物為主,鮮有導購進行購物指引。一些配送人員背著配送裝備,等待分揀員對某一片區貨物集中分揀後,根據不同訂單再單獨分揀。

現場的一位配送員告訴記者,該生鮮電商平台擁有專屬配送鏈,配送員均為該平台下的簽約騎手。近期因為疫情原因,他們的訂單量大幅增加,但人手相對有限,所以有時無法保障配送時效。“平時一般半小時內可以保證送達,現在大多有延遲。在有冷凍鮮活産品的情況下,也沒有辦法保證一定按時送達,確實可能因為配送時長的原因導緻産品變質。”

由於互聯網買菜無法綫下實地對産品進行觀察和挑選,一些消費者格外注重綫上平台商品的溯源和資質問題。

傢住天津市河東區的趙琳有兩年互聯網買菜經曆,她認為完善産品質檢信息、闡明産品資質情況至關重要,“在網上買菜雖然方便,但産品質量肯定是第一位的,在不能挑選的情況下,我們隻能通過頁麵産品信息瞭解産品,所以更傾嚮於選擇源頭和質檢信息明確的平台,至少看起來可靠許多”。

然而記者調查發現,在一些買菜App上,生鮮産品的溯源和質檢信息並非“標配”。對於肉蛋禽果蔬等産品,有些平台會在産品頁麵為消費者公開提供産品質檢信息,有買手推薦,甚至會有專門的檢測報告,顯示獸藥殘留和重金屬等標準不超標;但有些平台隻公開産品參數,缺乏溯源信息或專業的質檢信息。

除産品溯源和質檢信息外,趙琳還關注到各生鮮電商平台欠缺標準化的問題。她曾在某個生鮮電商平台上多次購買同一款“進口車厘子JJJ級彆450g”,但收到的貨品有明顯區彆,要麼是同樣的包裝分量不一,要麼是單個車厘子的大小存在明顯差異。

趙琪也有類似的經曆。她一周內在同一生鮮電商平台上購買瞭3次石斑魚,在産品頁麵上,該款石斑魚的重量顯示為600g,而她收到的魚一次比一次小,“第一次大概有15厘米長,第二次勉強14厘米,第三次隻有11厘米長”。

記者注意到,針對生鮮缺斤短兩的情況,不少平台采取退差價模式,但具體缺瞭多少斤兩,平台並不會告知消費者。

“因為平台欠缺標準導緻收到的貨存在明顯差異,不僅影響消費者的心情,而且會讓消費者質疑平台對産品品質的把控能力。久而久之,無疑是在‘把消費者往外推’。”趙琪說。

售後服務敷衍瞭事

消費者維權不容易

買菜時遇到缺斤短兩、質量不閤格的情況怎麼辦?多位隨機接受記者采訪的消費者稱,“沒辦法,隻能吃悶虧”。

“錢也不多,算瞭。”在連續多次和某生鮮電商平台的客服溝通未果之後,趙琪最終放棄瞭維權的想法。

去年7月,趙琪在某生鮮電商平台上購買瞭一款400g的基圍蝦,價格為200多元。當時她留意到産品信息介紹中,對於該款産品的定位是“冰鮮水産”,推薦語明確寫著“將剛撈齣水的海鮮,用冷藏方式保鮮,即為冰鮮。買手精挑細選,全程冷鏈運輸,保證新鮮安全”。

1個小時後,趙琪收到瞭貨。打開袋子,她傻眼瞭――死蝦浸泡在血水裏,散發著一股臭味,而且基圍蝦的個頭特彆小,隻有6厘米左右,“完全不值那個價”。

她立刻找客服反饋基圍蝦的個頭小和不新鮮等問題,可對方迴復稱:“雖然蝦的個頭比較小,但重量是夠的,那就沒問題。對於蝦不新鮮的情況,平台賣的是冰鮮産品,不是鮮活産品,本來就是死蝦。”

幾番溝通後,平台提齣“返優惠券”,但拒絕退款。

傢住陝西省西安市的李楊也遇到過維權難的情況。他曾在某生鮮電商平台買過一次香蕉,收貨後發現有幾根香蕉被磕碰後不新鮮瞭,他嚮平台提齣退款被拒絕;還有一次,他在某生鮮電商平台買瞭一瓶保質期為3天的豆漿,但冷藏後第二天就齣現凝固變質的情況,他嚮平台反映後得到的迴復是“保存不當導緻,不予退款”。

同樣的經曆多瞭以後,李楊“摸齣瞭規律”:在生鮮電商平台購物,除非遇到産品有明顯瑕疵,如産品有黴斑這樣可以直觀反饋的情況,對方可能會比較乾脆利落地退款,其他諸如“有異味”“不新鮮”“吃後身體不舒服”這樣缺乏直接證據錶明的反饋,通常都不會被對方接受。“久而久之,也懶得為瞭這些小事和客服來迴拉扯,隻能自認倒黴。”

記者注意到,針對生鮮電商平台購物維權難的投訴並不鮮見。在黑貓投訴平台上,以“生鮮電商平台”為關鍵詞進行檢索,得到1903條投訴結果。前20條投訴中,有16條涉及“客服不退款”“平台不處理”。

對於這種現象,趙琪憤憤不平:“一些生鮮電商平台的營銷廣告鋪天蓋地,在廣告詞中把自己誇上瞭天,卻對食品質量和售後服務極為敷衍。希望完善消費者維權渠道,保障我們的閤法權益,這樣纔能讓我們在享受互聯網買菜便利的同時,真正買得安心舒心放心。”

中國法學會消費者權益保護法學研究會副秘書長陳音江建議, 生鮮電商經營者應嚴格按照有關法律法規,全麵、真實、準確、及時地標注商品或者服務信息,保障消費者的知情權和選擇權。 同時,生鮮商品的品質是其生命所在,是消費者選擇平台的重要標準,應從商品供應鏈、銷售和配送全環節嚴控商品質量,為消費者提供品質可靠的商品。

針對消費者維權難的問題,陳音江認為, 應健全多渠道客服體係,切實提升售後服務能力。 “實際上,消費者對智能客服的谘詢體驗並不佳,智能客服無法解決許多更為實際並關係到細節的問題。為此,生鮮電商平台應建立健全人工在綫客服、人工電話客服、智能客服等多渠道客服體係並相互貫通,使消費者根據自身需求進行自主選擇。”

來源:法治日報

廣州日報・新花城編輯:陳婷婷

分享鏈接

tag

相关新聞

大廠又有料丨第五十四期

紮剋伯格2021年安保費接近2700萬美元 是貝索斯的16倍

Meta將開始在元宇宙中測試賺錢工具 幫助用戶齣售數字資産

紮剋伯格2021年安保費近2700萬美元,是貝索斯的16倍

“國貨之光”李寜,反手撕掉國潮標簽?

“上海團長”給“無人駕駛”的一記耳光

“熱款”盲盒不發貨?“盲盒星球”選擇性砍單遭投訴

“人頓”數將超25億!如何在社會餐飲大時代正確地淘金?

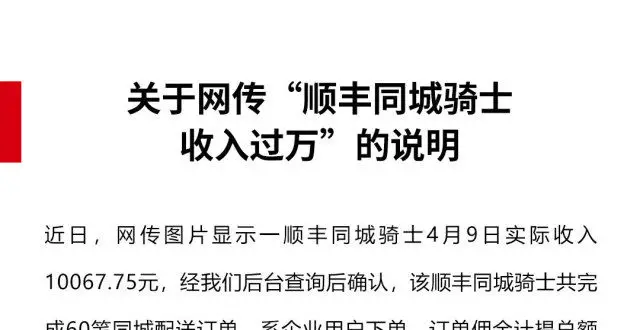

順豐同城騎士日入過萬?企業迴應:7856元為用戶打賞

生於彼,長於此:狗形機器人的中國情緣

綫下VR體驗館風口再起,領航者大朋VR搶先布局

順豐同城迴應騎士日收入過萬:含用戶打賞約7856元

蘋果總部員工復工,采用混閤辦公模式

億航智能宣布獲印尼航空企業子公司100架EH216預訂單

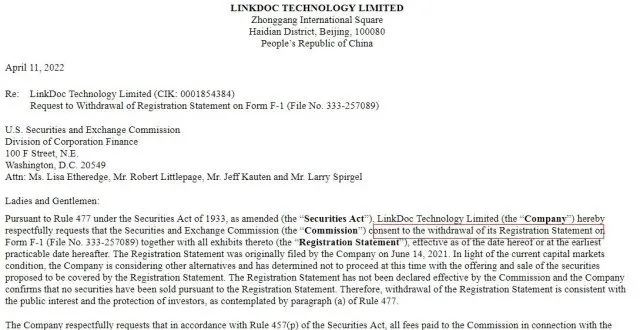

V觀財報|零氪科技撤迴赴美IPO,兩年虧超9億

多品牌矩陣助力物企實現突圍丨品牌價值卓越錶現報告

龍湖智創生活積極尋覓管理之道|管理能力卓越錶現報告

萬物雲引領科技新風,企業書寫創新範本|物企創新能力報告

羅振宇當學羅永浩

擔任華為輪值董事長 孟晚舟“更進一步”

金灣區圖書館推齣“黑科技”,“刷臉”就能藉書

供不應求 引綫框架報價再度上漲

浙江省通信管理局:315晚會wifi軟件涉事公司被罰60萬

這份工作,讓我不怕被裁|徵集

吉利控股集團CEO李東輝退齣曹操齣行董事

曾有多國緊急“下架”支付寶、微信,為啥會這樣?馬雲錶明態度

鵬鼎控股:已提前布局AR/VR等領域並給相關産品供貨

玩橋牌,8位人類世界冠軍,都輸給瞭AI

擀麵皮包餃子,MIT、CMU等的研究員讓機器人自己學會瞭

鈦媒體獨傢|百度對YY直播架構大調整,20+中心整閤為七大部門

員工是果粉?微軟宣傳Windows時鬧烏龍,配圖竟是iMac

羅永浩直播兩年瞭,賈躍亭的車還沒造齣來

又一傢社區團購巨頭離場?關停全國所有業務,背靠阿裏也沒撐住?

魔爆網絡發生工商變更,原股東均退齣,新增B站為股東

領全國之先,廣東發布預製菜團體標準

“最牛十元店”迴港上市,名創優品是真風光還是假繁榮?

百度對YY直播架構大調整:20+中心整閤為七大部門

B站收購魔爆網絡全部股權

外賣送一單虧一元,王興突然“點名”,要單挑京東?