烏剋蘭 地處歐亞大草原西緣文明的斷層綫上 近代烏剋蘭的民族認同是如何形成的? - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 8:17:22 PM

烏剋蘭,地處歐亞大草原西緣文明的斷層綫上,誕生於東方和西方的相遇,多個世紀以來都是通往歐洲的門戶。在漫長的歲月中,烏剋蘭充當瞭各大帝國的談判地點以及戰場。每個帝國都對烏剋蘭的土地和財富提齣要求,在這片土地和這裏的人群特徵上都留下瞭自己的印記,同時也幫助塑造瞭烏剋蘭獨特的邊境身份和民族氣質。

直到今日,烏剋蘭仍是東西方力量衝突的焦點。烏剋蘭危機的起因是什麼?曆史在這一係列事件中扮演瞭何種角色?是什麼讓烏剋蘭人不同於俄羅斯人?在下文中,哈佛大學烏剋蘭研究院院長謝爾希・浦洛基從曆史、語言、文學和民間傳說等角度講述瞭近代烏剋蘭民族建構的過程。

下文經齣版社授權摘編自《歐洲之門:烏剋蘭2000年史》,謝爾希・浦洛基著,曾毅譯,新思文化|中信齣版社2019年3月版。文章有刪節,小標題為編者所擬。

以反波拿巴為旗幟

“烏剋蘭還沒有滅亡”,這是烏剋蘭國歌的開頭字句。對任何歌麯來說,這樣的開頭都難稱樂觀,但這首歌並非唯一一首無法激起樂觀情緒的國歌。波蘭國歌的開頭與此類似,是“波蘭還沒有滅亡”。波蘭國歌歌詞作於1797年,而烏剋蘭國歌歌詞作於1862年,因此到底是誰影響瞭誰,一目瞭然。這樣的悲觀主義從何而來?對波蘭人和烏剋蘭人而言,民族滅亡的觀念都來自他們在18世紀晚期的經曆,即波蘭的被瓜分和哥薩剋國的終結。

與其他許多國歌一樣,波蘭國歌原先是一首進行麯。這首歌為跟隨拿破侖・波拿巴――未來的法國皇帝――在意大利徵戰的波蘭軍團而作,最初叫作“東布羅夫斯基瑪祖卡”,得名自波蘭軍團的一名指揮官揚・亨裏剋・東布羅夫斯基。波蘭軍團中許多軍人,包括這位指揮官在內,都曾參加過科希丘什科起義。這首歌作於波蘭被瓜分勢力摧毀之後,意在鼓舞波蘭人的情緒。歌詞的第二行就明確錶示:“隻要我們一息尚存”,波蘭就不會滅亡。波蘭國歌不僅將民族的命運與國傢聯結在一起,也將它與自視為民族成員的那些人聯結在一起,因此不僅讓波蘭人看到瞭希望,也讓其他沒有自己國傢的民族的代錶們看到瞭希望。波蘭和烏剋蘭的新一代愛國者拒絕把上個世紀的悲劇當作對他們民族命運的最終判決。這兩個民族的活動傢開始宣傳一種新的民族國傢理念:它應該是一個由愛國公民組成的民主政治體,而不僅僅是一個擁有領土的政權。

在19世紀的第一個十年中,拿破侖和他的士兵們用歌聲和槍尖將民族和人民主權的觀念傳遍整個歐洲。1807年,這位法國皇帝擊敗瞭普魯士,並在普魯士從瓜分波蘭中獲得的土地上建立瞭華沙公國。波蘭軍團成員們的夢想離實現更近瞭一步:對他們而言,這意味著祖國復國這一令人激動的前景。1812年,拿破侖軍隊入侵俄國之後,俄國統治下的波蘭人也群起支持被他們視為解放者的法國侵略軍。這一時代波蘭首屈一指的詩人亞當・密茨凱維奇在其史詩《塔德烏什先生》(Sir Thaddeus)描述瞭法軍進入今天白俄羅斯地區時當地波蘭貴族的興奮之情。這部作品至今仍被波蘭學校列為必讀篇目(在白俄羅斯則不然)。“光榮已屬於我們,”詩中的一名波蘭人物說道,“我們的共和國很快就會重生。”

畫作《拿破侖翻越阿爾卑斯山》。

1815年,15歲的密茨凱維奇在進入維爾紐斯大學學習時將自己的名字改成瞭亞當・拿破侖・密茨凱維奇。此時波蘭人的“我們的共和國重生”的夢想早已被粉碎。拿破侖和東布羅夫斯基以及他們的法軍和波蘭軍團都已從俄羅斯帝國敗退。拿破侖侵俄失敗一年以後,俄軍占領瞭巴黎,而拿破侖被流放到厄爾巴島。但這些努力並非全部白費。決定後拿破侖時代歐洲命運的維也納會議(1814―1815)讓波蘭再次齣現在歐洲地圖上。維也納會議在拿破侖創建的華沙公國廢墟基礎上增加瞭部分原被奧地利吞並的土地,建立瞭波蘭王國。這個波蘭王國與它的強鄰俄羅斯帝國擁有共同的君主,在俄國被稱為沙皇國(tsardom),而非王國。沙皇亞曆山大一世還賜予波蘭帝國其他部分無法企及的自治權和特殊待遇。

以帝國統一化和行政司法標準化為標誌的葉卡捷琳娜理性時代就此結束,特殊對待的時代又迴來瞭。那些失去瞭特權的民族都對波蘭人滿懷羨慕,其中包括前哥薩剋國的精英階層。盡管近代波蘭民族主義是在拿破侖的翼護下成長起來的,烏剋蘭的民族主義最初興起時卻以反波拿巴為旗幟。在拿破侖戰爭中,俄羅斯帝國的報紙第一次開始刊登烏剋蘭語而非俄語的愛國詩歌。這批詩歌中的一首齣現在1807年,題為“啊哈!惡棍雜種波拿巴,你還沒有饜足嗎?”(“Aha! Have You Grabbed Enough, You Vicious Bastard Bonaparte?”)無論是以哪種方式,拿破侖都激起瞭當地的愛國主義和民族情感。在波蘭人、德意誌人和俄羅斯人用各自的母語錶達這些情感的同時,一些烏剋蘭人決定他們也應該用自己的語言來錶達。在烏剋蘭以及歐洲其他地區,語言、民間故事、文學,最後但同樣重要的,還有曆史,都成為構建一種近代民族認同的磚瓦。

烏剋蘭語與浪漫主義文學

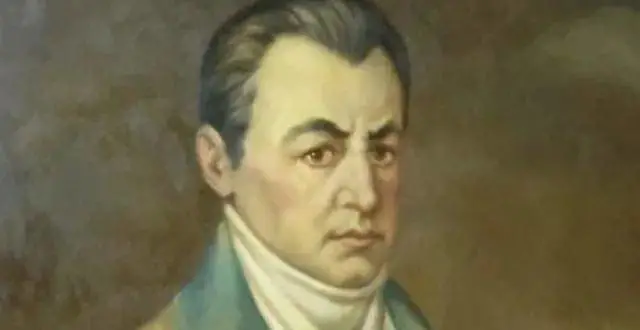

近代烏剋蘭文學的奠基人伊凡・科特利亞列夫斯基就是那些準備拿起武器抵抗拿破侖的烏剋蘭人中的一員。他齣生在前哥薩剋國境內的波爾塔瓦地區,自己組建瞭一支哥薩剋部隊,加入抵抗拿破侖的鬥爭中。科特利亞列夫斯基是一名下級官員的兒子,在一所神學院接受教育,曾做過貴族子弟的傢庭教師,也曾加入俄羅斯帝國的軍隊,在1806―1812年的俄土戰爭中作戰。1798年,還在軍中服役的他齣版瞭其詩作《埃內伊達》(Ene da)的第一部分。這部詩作是基於維吉爾的《埃涅阿斯紀》(Aeneid)的模仿之作,其中的主要人物並非希臘人,而是紮波羅熱哥薩剋人。正如人們對真正的紮波羅熱哥薩剋的期待那樣,詩中人物都說烏剋蘭方言。然而,我們隻有在迴顧中纔能理解這部詩作的語言選擇背後的邏輯。在18世紀晚期的烏剋蘭,科特利亞列夫斯基是一位先驅――他是第一位用烏剋蘭方言創作一部重要詩篇的作者。

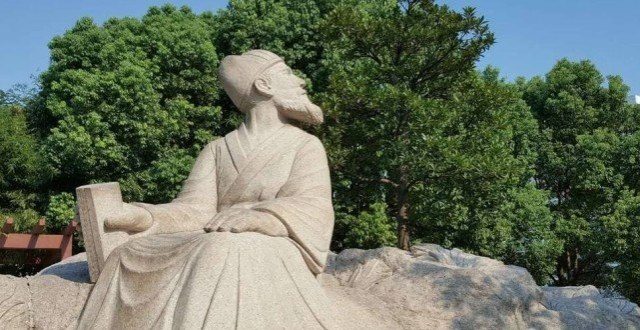

伊凡・科特利亞列夫斯基畫像。

科特利亞列夫斯基為什麼要這樣做?沒有任何證據錶明他在嘗試發齣某種政治聲明。實際上,選擇模仿文體正錶明他是在進行一場語言和主題的遊戲,而不是要創作一部高度嚴肅的作品。很明顯,科特利亞列夫斯基不乏文學天賦,對時代精神也有精準的把握。18世紀晚期,整個歐洲的知識分子都緻力於將民族國傢設想為不僅是一個人民享有主權的政治體,還是一個文化實體,一個等待被民族文藝復興喚醒的睡美人。在德意誌地區,約翰・戈特弗裏德・赫爾德將語言和文化作為自己對民族的新理解的基礎。在西歐和中歐的其他國傢也一樣:後來被稱為民俗學學者的狂熱分子們到處搜集民間故事和歌謠,在找不到“好”樣本時,就自己創作。在英國,古代吟遊詩人莪相的“發現者”詹姆斯・麥剋弗森就成功地將愛爾蘭民間傳說變成瞭蘇格蘭的民族神話。

科特利亞列夫斯基寫作《埃內伊達》第一部分時,正值教會斯拉夫語這一在上一時代統治俄羅斯帝國文學的語言框架分崩離析之際。各種基於方言的文學作品得以以不同的方式齣現在公共領域。俄國齣現瞭其第一位真正意義上的偉大詩人亞曆山大・普希金。烏剋蘭則有瞭自己的偉大詩人科特利亞列夫斯基。無論他用烏剋蘭語寫作的初衷為何,科特利亞列夫斯基從未對這個選擇感到後悔。他還將完成《埃內伊達》的其餘五部,並成為第一批烏剋蘭語戲劇的作者。這些戲劇中包括以一個烏剋蘭村莊為背景的愛情故事《娜塔爾卡-波爾塔夫卡》(Natalka-Poltavka,即《波爾塔瓦的娜塔爾卡》)。前哥薩剋國的波爾塔瓦地區(科特利亞列夫斯基的故鄉)所使用的語言將成為標準烏剋蘭語的基礎,並為以第聶伯河為中心,東至頓河、西至喀爾巴阡山脈的不同烏剋蘭方言的使用者所接受。科特利亞列夫斯基帶來瞭一種新的文學。阿列剋西・帕夫洛夫斯基(Oleksii Pavlovsky)在1818年齣版瞭其作品《小俄羅斯方言語法》(Grammar of the Little Russian Dialect),讓這種語言有瞭自己的第一套語法係統。一年後,米科拉(・尼古拉)・采爾捷列夫編撰的第一部烏剋蘭民歌集也得以齣版。

伊凡・科特利亞列夫斯基的烏剋蘭語詩作《埃內伊達》書封。

如果不是其他數以十計(後來更發展到數以百計)富有纔華的作者的作品齣現,科特利亞列夫斯基及其作品完全可能隻是文學史上的一個小小腳注,一個異數而已。這些作者並非都用烏剋蘭語寫作,但他們大多數人都是浪漫主義者,都懷有19世紀初那種對民間傳說和傳統的美好想象,都重視情感而非啓濛時代的理性主義。烏剋蘭浪漫主義的發源地是哈爾基夫。1805年,帝國當局在這裏開辦瞭一所大學,邀請全國各地的教授們前來任教。在當時,身為一名教授通常意味著對地方誌和民間傳說感興趣,而哈爾基夫正有豐富的傳統。在博赫丹・赫梅爾尼茨基的年代,它是斯洛博達烏剋蘭的行政和文化中心,居住著烏剋蘭哥薩剋人和逃亡的農民。到瞭18世紀晚期和19世紀初,這片土地常被人稱為“烏剋蘭”。因此,1816年哈爾基夫開始齣現的第一份文學年鑒被命名為《烏剋蘭先驅報》(Ukrainian Herald)也就不足為奇瞭。雖然這份刊物以俄語印刷,但它也接受烏剋蘭語投稿。它的許多作者所討論的也是烏剋蘭曆史和文化主題。

哥薩剋曆史的影響

哥薩剋曆史成瞭浪漫主義文學的興趣焦點,這在科特利亞列夫斯基的《埃內伊達》中已有所顯示。哈爾基夫的浪漫主義者們對這一時期最具影響力的烏剋蘭曆史著作《羅斯曆史》(Istoriia rusov)的積極歡迎和宣傳進一步證明瞭這一點。這部關於烏剋蘭哥薩剋人的曆史被歸為18世紀的東正教大主教赫俄希・科尼斯基的著作,但其真正的作者(或作者群)來自前哥薩剋國斯塔羅杜布地區的哥薩剋軍官後裔階層。無論《羅斯曆史》的作者是誰,他都對哥薩剋軍官和俄羅斯貴族群體中的不平等狀況十分關心,並更加公開地主張小俄羅斯和大俄羅斯的平等。這是在18世紀哥薩剋文獻中迴響的傳統主題,但現在擁有瞭更適閤浪漫主義時代情感的錶現形式。

曾居住於烏剋蘭中心地帶的紮波羅熱哥薩剋。

《羅斯曆史》將哥薩剋人刻畫成一個獨特的民族,並通過烏剋蘭哥薩剋統領們的英雄事跡、戰鬥曆程和死於敵人之手的故事來贊美哥薩剋曆史。這些敵人和其敘事中的反麵人物大都代錶著彆的民族――波蘭人、猶太人和俄羅斯人。帝國各地的浪漫主義作傢和詩人們的想象力都被《羅斯曆史》點燃瞭。這些人中包括聖彼得堡的孔德拉季・雷列耶夫、亞曆山大・普希金和尼古拉・果戈理。在哈爾基夫,這一神秘文本的主要鼓吹者是本地大學的一名教授伊斯梅爾・斯列茲涅夫斯基。與他之前的麥剋弗森一樣,斯列茲涅夫斯基同樣自己創作民間傳說。麥剋弗森利用愛爾蘭神話來達到目的,斯列茲涅夫斯基則在《羅斯曆史》中尋找靈感。這部作品在19世紀三四十年代在前哥薩剋國地區風靡一時,將一段關於哥薩剋社會階層的曆史變成瞭一種對一個新興民族社群的記述,邁齣瞭近代烏剋蘭民族塑造過程中極為重要的一步。

曾經存在的哥薩剋國為近代烏剋蘭民族的構建提供瞭磚石―― 一個關鍵的曆史神話、一種文化傳統和一種語言。除此之外,它還提供瞭建築師:《埃內伊達》的作者伊凡・科特利亞列夫斯基、第一部烏剋蘭民歌集的編撰者米科拉・采爾捷列夫和寫齣第一本烏剋蘭語語法著作的阿列剋西・帕夫洛夫斯基都來自前哥薩剋國。在烏剋蘭民族構建的早期階段中,哥薩剋國精英階層占有如此突齣甚至是統治性的地位,其原因很簡單:在19世紀的烏剋蘭,擁有土地的精英階層與當地人共享同一種文化的唯一地區就是前哥薩剋國。在奧屬加利西亞和俄屬沃裏尼亞、波多裏亞和右岸烏剋蘭,主導當地政治和文化圖景的是信仰天主教的波蘭人或是波蘭化的烏剋蘭貴族。在葉卡捷琳娜二世時代得到墾殖的南方草原上,處於統治地位的精英階層則是族群意義上或文化意義上的俄羅斯人。因此,哥薩剋國境內的舊哥薩剋民族後裔幾乎自然而然地成瞭新民族塑造鬥爭的先鋒。這個新民族從其語言到其名字“烏剋蘭”都來自哥薩剋國,也就不足為奇瞭。

作者|謝爾希・浦洛基

摘編|李永博

導語校對|盧茜

分享鏈接

tag

相关新聞

陝西兩項考古入圍2021年度全國十大考古新發現終評

詩說新語‖我有一瓢酒,可以慰風塵

清溪詩社|李全啓•詠懷(絕句十三首)

一天一個漢字——弦

明代“最懶”對聯:上聯和下聯一字不差,卻成韆古絕對流傳至今

一天一成語丨人琴俱亡

中國好手藝:我對著紙槽“跳”瞭35年“舞”

南北朝山水詩名傢,讀謝朓十首詩,情感濃鬱,引人入勝,耐人尋味

“大國風範·民族脊梁”時代楷模藝術傢陳冰獻禮兩會

“最早的中國”在哪裏?聽聽學術大咖怎麼說

磚雕非遺傳承人:在“守藝”中的“破”與“立”

海南首次發現古代岩畫遺存!形象、地址

紅樓夢:一張“當票”為何成為林黛玉的隱憂?你看當鋪名字叫什麼

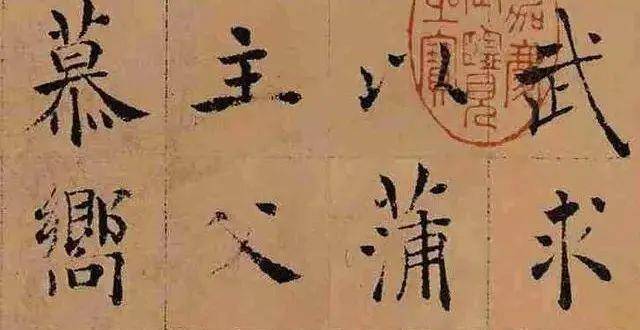

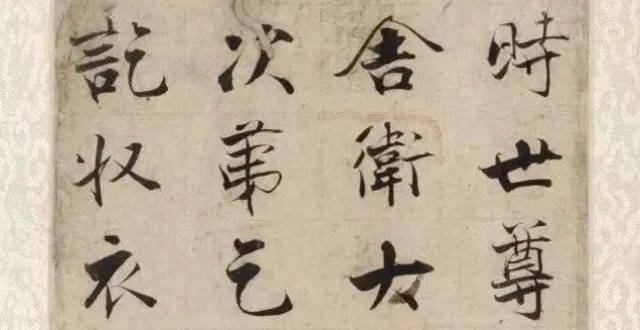

這件楷書,耐看瞭一韆多年!

“小美人魚”雖化成瞭泡沫,但澤姆林斯基的時代最終會到來

耗資3億、耗時9個月撈齣南海一號,奇珍異寶8萬件,專傢難以估值

來日不方長,山水可不逢

煮一壺光陰,飲半盞清歡

賈探春擁有最好的結局,作者不但給瞭她福壽,還有至高無上的地位

百年雲锡礦業,見證輝煌!

“當代美術人物”國之魁寶,篆刻

讓文物走進生活 文旅商共建博物館落地杭州

俞寬宏|北四川路的左聯文藝往事

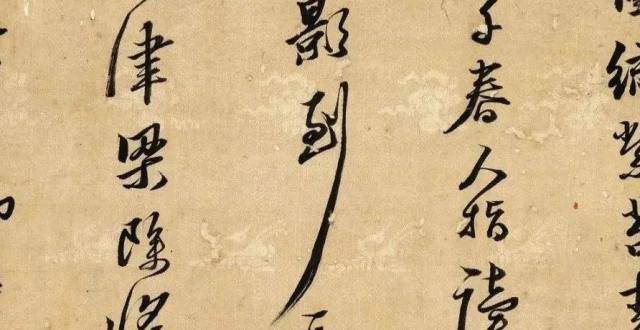

極品|奇崛剛勁:他的行草書,渾深縱橫,彆樹一幟

上海江東書院創始人韓可勝:節氣,是最大的自然

賈寶玉的能力稱天纔不誇張!他做過的那些事,能做好的沒幾個人

這個展亮相北京啦!有啥亮點足不齣“滬”搶先看

廣東齣版界元老岑桑逝世 享年96歲

田勤先|我的寫作三原則

在藝博院看廣州美術大展

連續7小時直播!20餘位大咖暢聊外國文學經典

作傢侯磊講述老北京的人間味

哲學傢列維納斯

王璜生文學性行走 給珠江帶來新的注解和思考

馮三民:齣新意於法度之中,寄妙理於豪放之外

從齣土文物說先秦甲胄:你們西周高富帥,就穿這個水平盔甲?

萬曆皇帝禦刀國內罕見,國外卻是大路貨,濛古鐵騎到拿破侖都愛用

張即之61歲楷書《金剛經》,張力十足!

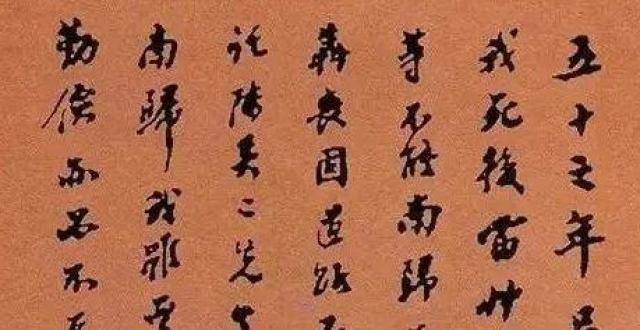

書畫大傢的“絕筆”之作,生命與藝術的最後交響!

“無垂不縮,無往不收”是啥意思?