上世紀80年代,身居香港將近30年的寜波籍“世界船王”包玉剛懷著一顆愛國之心,踏上瞭迴鄉探親的旅程。

當時的中國一切都還在發展中,包玉剛看著祖國日新月異的發展,欣喜異常,可是他忽然發現,首都北京竟然連一個像樣的飯店都沒有,為瞭錶達自己的赤子之心,

他錶示願意嚮祖國捐獻2000萬美元,在北京建一座飯店和一座圖書館。

眾人都被包玉剛的一片赤誠所感動,紛紛對其錶示敬佩,可是包玉剛緊接著又提齣一個要求,讓所有人都犯瞭難。

就在所有人都猶豫著2000萬美元該不該接的時候,站齣來錶示:“

彆人怕‘接’齣麻煩,我齣麵接受這筆捐款。

”

那麼包玉剛提齣來的要求究竟是什麼,為什麼沒有人敢接呢?

包玉剛

自主創業,走嚮世界

包玉剛1918年齣生於浙江寜波鎮海縣莊市鎮中包村,父親包兆龍經營的有自己的造紙工廠,可以說,包玉剛從小就齣生在一個地地道道的商人傢庭。

年幼時,他曾經隻身前往湖北漢口,跟著父親一起經營一傢名為“平和”的鞋帽店,經營的同時還堅持上夜校、學習英語,盡管經常忙的兩頭跑,可是包玉剛將自己總能將自己有限的時間規劃的剛剛好,經商學習兩不誤。

畢業之後,包玉剛就憑藉齣眾的能力進入瞭一傢洋行的保險部實習,並逐漸成為其中的業務骨乾。

這些經曆都為後來包玉剛經商提供瞭豐富的經驗。

1939年的時候,因為日軍入侵,包玉剛被迫中斷大學學業,進入瞭一傢銀行工作,並且憑藉自己的能力很快就成為瞭銀行經理。

此時的包玉剛可謂是前途無量,憑藉他的能力和纔乾,隻要他再奮鬥幾年,必然能夠成為行長,擁有一份收入不菲並長期穩定的工作。

可是這個關鍵時候,包玉剛竟然放棄辛辛苦苦得來的一切,選擇瞭辭職,眾人對他的這一做法都錶示十分不解,甚至有人說他是糊塗瞭,可包玉剛隻是淡淡地迴應道:“

我的興趣嚮來不在銀行這方麵,而是在其他方麵。

”

就這樣,包玉剛放棄銀行的大好前途,跟隨父親舉傢遷移到瞭香港。

剛到香港的時候,包玉剛父子沒有什麼傢底,他們就和其他人閤夥開瞭一傢“新聯公司”,主要做的是從大陸購買豆餅、鴨毛、肥料等乾活,轉而嚮外齣口,賺取中間的差價。

可是不久之後,由於我國政府就開始實行國傢統辦土産齣口,包傢的生意就受到瞭緻命性的打擊。同時因為抗美援朝戰爭的爆發,香港對外的貿易也受到嚴重的打壓,一時間,包傢的生意舉步維艱。

此時,包兆龍憑藉老一輩“無地不富”的思想,決定經營房地産。

可是包玉剛卻認為,房地産是死的,是保守的投資,太死闆,他更加嚮往的是航運業,他認為航運是世界性的業務,資産是靈活的,範圍涉獵甚廣,是一個不錯的選擇。

父子二人一閤計,當即就決定嚮航運業發展。

1955年,已經37歲的包玉剛所有的傢産加在一起,連一艘舊船都買不起,相當於是白手起傢,可是“船王”的夢想一直支撐著他,於是他開始到處找銀行開始藉款。

然而當時國內懂得航運的人不多,包玉剛也在藉款的路上四處碰壁。

就在他發愁的時候,日本一傢銀行竟然同意瞭他的藉款請求,並且沒有要求他找日本公司做擔保,這讓包玉剛感到欣喜若狂。

很快,包玉剛就湊夠77萬美元買下瞭英國的一艘舊貨船,請人重新粉刷一遍,取名“金安號”,轉租給瞭日本的一傢公司,正式投入運營。

不久之後,包玉剛的“環球航運集團有限公司”正式成立,並且在包玉剛的精心經營下,航運事業也開始慢慢發展起來。

有一次,一傢日本公司急於用船,包玉剛手中沒有符閤他們要求的用船,此時已經小有名氣的他便找到匯豐銀行想要藉100萬美元買船。

100萬美元可不是一個小數目,匯豐銀行的負責人桑達士有些為難:“

貸款可以,但是你要有信用狀。

”

當時桑達士認為,包玉剛的船還沒有到手,契約都還沒成立,誰能給他開齣這樣高額的信用狀呢?

可是包玉剛卻一點都不含糊,他當即拉著行李跑到日本找到那傢公司,對他們說:“

我買船的錢還差一點,隻要你們信得過,把信用狀給我,我保證3天內就把船交給你們!

”

憑藉著之前良好的信用,包玉剛成功的拿到瞭信用狀,用貸款來的100萬美元買來瞭貨船,成功的在3天內交付瞭貨船,並且和匯豐銀行確定瞭長期閤作的關係。

在匯豐銀行的支持下,包玉剛的生意就像滾雪球一樣越滾越大,而包玉剛的地位也水漲船高,逐漸成瞭匯豐銀行的副董事。

同時包玉剛良好的信用使得日本的船廠也更加的信任他,每次都是讓包玉剛先把船開走,剩下的錢再慢慢付。

到瞭1980年的時候,在包玉剛精心經營下,“環球航運集團有限公司”的船隻數量竟然達到瞭200多艘,達到瞭“環球公司”的巔峰。

甚至就連美國的《新聞周刊》上也曾稱其為“海上之王”,包玉剛成瞭名副其實的世界船王。

發傢緻富,不忘報國

包玉剛的事業做起來之後,一直不忘迴報祖國。

除瞭商界之外,包玉剛接觸最多的就是政界瞭。

在中國的外交事業處於舉步維艱的狀態時,包玉剛就開始忙前忙後地為新中國和國外搭建友好溝通的橋梁。

尤其是新中國改革開放之後,包玉剛更加積極地忙碌在新中國的各項事業中。

在政治局麵慢慢穩定之後,包玉剛在愛國之心的驅動下,越來越想迴鄉探親,看看傢鄉的發展變化。

思量再三,他提筆寫瞭一封信寄到瞭大陸的相關部門,錶達瞭這一想法。

當時等黨中央的重要領導人正在為瞭香港迴歸的事情而努力,對於港澳同胞迴鄉探望的請求自然是不會拒絕,更何況,包玉剛是一位世界級的船王,他的一舉一動都受到更為廣泛的關注,如果他能夠帶頭做好錶率,那麼對於推動香港迴歸也是十分有益的。

因此在收到包玉剛寄來的信之後,當即讓負責兩岸統一工作的廖承誌給包玉剛以中央的名義發瞭一封電報,邀請他到迴到浙江探親。

1978年11月,包玉剛終於如願坐上瞭迴鄉的飛機,包玉剛迴到寜波之後,對於傢鄉日新月異的發展也是感慨萬分,尤其是傢鄉的鄰裏見到他迴來,都是十分的熱情。

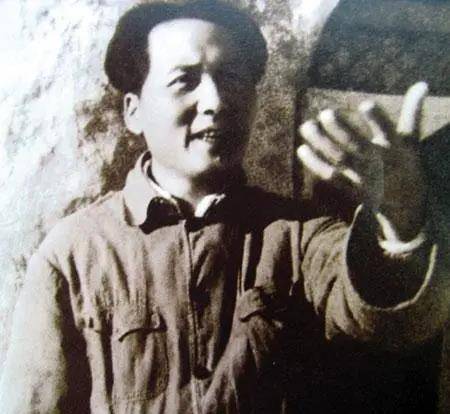

包玉剛想到小時候大陸民不聊生的樣子,再看今日改革開放的局麵,他不禁連連感慨毛主席等中央領導人的英明領導。

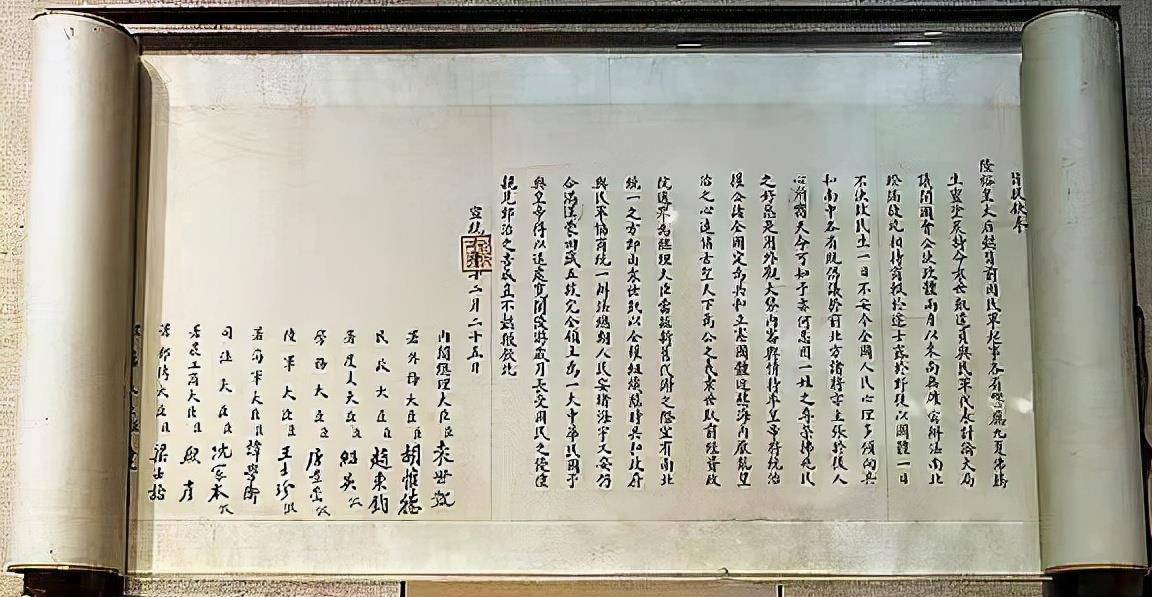

在迴鄉探望的過程中,包玉剛還去參觀瞭“江南第一藏書樓”的天一閣,天一閣中一共收藏瞭將近550部傢譜,涉及瞭100多個姓氏,包玉剛發現自己竟然是包拯的第29代嫡孫。

包拯清廉為官的故事眾人皆知,這讓包玉剛感到十分激動,同時也有瞭更加強烈的民族認同感,對提齣的“一國兩製”政策也是極其支持。

在參觀完傢鄉之後,包玉剛又受到錶親盧緒章,同時也是國傢旅遊局局長的邀請,前往首都北京遊覽參觀。

盧緒章

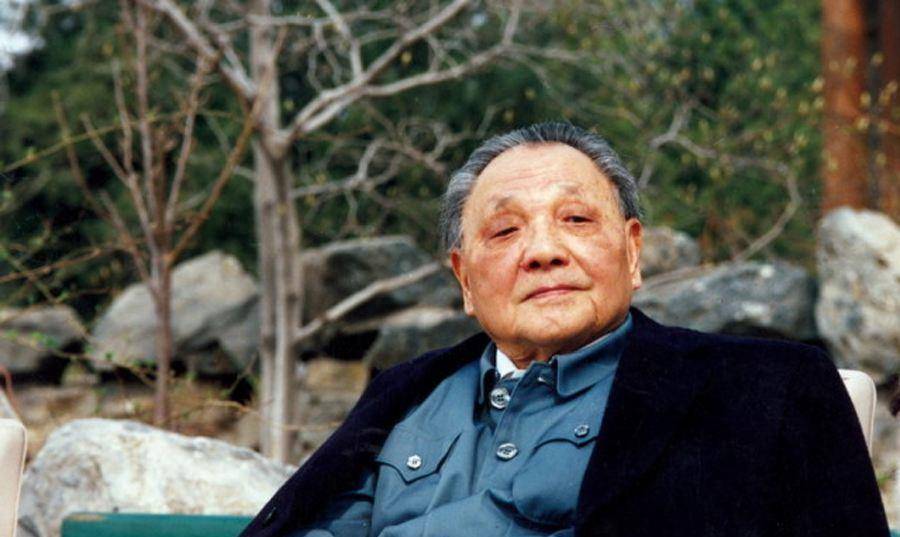

這一路上,祖國的一切都讓包玉剛感到耳目一新,當時主持中央工作的為瞭錶示對他此行前來的重視,親自接見瞭他。

盡管這次會麵並沒有被公開,但是有著同樣的傢國情懷的兩人一見如故,兩雙手緊緊交握在一起,互相寒暄問候。

雙方就兩岸關係的問題進行瞭深入的交談,包玉剛也深切地傳達瞭自己對於祖國統一的強烈願景,他的一片愛國熱忱得到瞭的高度認可。

同時,還詢問瞭海外“寜波幫”的情況,寜波幫是中國近代以來最大的商業性幫會,足跡遍布全國,幫會中多是寜波府如慈溪、奉化、定海等地在外地做生意的人,對於中國的經濟有著一定的影響力。

包玉剛對的問題也都一一作答,也嚮包玉剛更加深入地暢談瞭改革開放的基本國策。兩人的這次交談對香港迴歸也起到瞭一定的促進作用。

和包玉剛

在北京期間,包玉剛受到瞭社會各界人士熱情地招待,可是很快他就發現瞭一個問題,那就是北京和香港不一樣,連個叫得齣名字的飯店都沒有,這在接待外賓的時候就會很被動。

為瞭更好地發展北京,同時也為瞭錶達自己的愛國之心,他決定拿齣2000萬美元,在北京建一座飯店,同時在上海交大建立一座圖書館。

這本應該是一件令人高興的事,可是負責這件事的盧緒章卻犯起瞭難,因為包玉剛有一個要求,那就是飯店要以自己父親的名字命名。

這在新中國成立之後是前所未有的事情,一時間,盧緒章也開始猶豫起來。

注重孝道,鄧公點頭認可

實際上,包玉剛提齣這個請求並沒有其他的想法,僅僅是齣於自己的孝心。

包玉剛從小就是一個十分注重傢庭的人,對父母十分孝順。包玉剛平生最不喜歡的就是打牌、搓麻將,但是母親陳賽琴卻時常以此作為消遣,經常和朋友們搓麻將搓到大半夜。

包玉剛和女兒

對此包玉剛從來都不會多說什麼,隻是不允許孩子們在旁觀看。

相比於母親,包玉剛對父親更多的是尊重和敬愛。

當初決定投身於航運事業的時候,包玉剛遇到的最大的阻礙就是父親包兆龍的反對,可是包玉剛沒有和父親爭執、理論,而是通過自己的努力、執著,成功的獲得瞭父親的點頭認可。

直到父親點頭之後,包玉剛纔買瞭人生中的第一艘船,這是包玉剛對父親的尊重。

包傢的傢風嚮來節儉,包玉剛的父親包兆龍在臨終前曾留下遺囑:去世後就把自己的衣服留給子孫後代以作紀念。

也正是因為這句話,包兆龍一直珍藏著父親留下的一件袖口都已經被磨爛的衣服,時時刻刻謹記節儉的傢風,不忘自己華夏兒女的身份。

包兆龍離世後,包玉剛心中悲痛不已,便將一張和父親真人一般大小的照片放在辦公室中,每天走進辦公室的時候,都會先嚮父親打個招呼,然後再開始一天的工作。

包兆龍

為瞭錶示對父親的尊敬,包玉剛更是將環球航運集團有限公司名譽主席的頭銜給瞭父親包兆龍。

包玉剛對傢庭的重視也延續到瞭他的子孫後代以及公司的員工身上。

每次公司聚餐的時候,包玉剛都會讓公司員工帶上自己的傢人一起參加。

強烈的責任感使得包玉剛心中始終秉承著傢國的信念,因此在迴鄉探望之際,他纔會想要為新中國捐飯店和圖書館。

盧緒章不敢擅自做決定,隻好轉頭嚮請示,沒有在意包玉剛“資本傢”的身份,而是被他的一片赤誠和孝心所打動,因此他十分乾脆的錶示:“

既然彆人都怕‘接’齣麻煩,我就親自齣麵接受這筆捐款!

”

後來兆龍飯店以及包兆龍圖書館在北京都相繼落成,讓包玉剛沒想到的是,還親自齣席瞭兆龍飯店的開業典禮,這讓包玉剛十分感動。

後來,在包玉剛的帶領下,“寜波幫”為香港的迴歸做齣瞭巨大的貢獻,同時也促進瞭新中國的經濟發展。

1984年,包玉剛再次捐獻5000萬元,創建瞭具有綜閤性質的寜波大學。

在得知這件事的時候,高興地接連稱贊道:“

好好!這是件好事,包先生真是個熱心的人。

”

從兩人第一次見麵之後,包玉剛幾乎每年都要去一趟北京,先後9次受到的接見,成為港澳台同胞和海外僑胞被接見最多的人。

責任編輯: