4月15日中午 北大政治學講堂第八期――“音樂政治學引論:音樂與政治關係的一種分析框架”專題講座在廖凱原樓207教室順利舉行。本次講座由中國人民大學國際關係學院特聘教授王續添擔任主講人 北大政治學講堂第八期|音樂政治學引論:音樂與政治關係的一種分析框架 - 趣味新聞網

發表日期 5/4/2022, 10:17:48 AM

4月15日中午,北大政治學講堂第八期――“音樂政治學引論:音樂與政治關係的一種分析框架”專題講座在廖凱原樓207教室順利舉行。本次講座由中國人民大學國際關係學院特聘教授王續添擔任主講人,北京大學中國政治學研究中心教授何增科擔任主持人。

王續添教授開啓音樂政治學的研究,不僅是興趣愛好,也是通過對曆史文獻的閱讀和現實生活的觀察,使他認為音樂和政治之間的這種關係需要納入到學術領域加以研究。從上古一直到當代的思想史來看,音樂政治學相關的文獻可謂浩如煙海;而現實生活中,音樂和政治也展現齣的緊密互動,所有這一切都讓人不得不去深入的思考和探究這一問題。

一、音樂政治學是什麼

王續添教授把音樂政治學定位為理解和闡釋人類世界的彆緻方式,是探討音樂現象和政治現象相互關係及其規律的學術領域,是政治學的一個分支學科。作為交叉領域,從政治學學科上,應稱之為音樂政治學(Musical Politics);從音樂學科上,則應稱之為政治音樂學(Political musicology)。如同音樂社會學(the sociology of music)和社會音樂學(the musicology of society)一樣。音樂政治學和音樂社會學研究的重點都是中介問題,但是,由於政治與音樂的關係更緊密、更集中,所以音樂政治學的研究視域更為清晰更為集中。

作為一種對音樂和政治關係的專門化、係統化的探討,音樂政治學一方麵探究音樂創作和傳播的政治環境,包括客觀上基本政治製度框架的囿限,主觀上國傢、政黨和政府的音樂政策等,闡釋政治對音樂的作用及意義。總體上包括音樂和政治關係的思想、觀念、製度、行為及其背後的因果機製等,抑或蘊含音樂要素、由音樂所反映和彰顯的政治學。

二、為什麼要研究音樂政治學

一方麵,是一個“已然存在”的學術領域。迴顧學術史,我們可以發現音樂政治學已然存在。首先,中外的音樂史學、音樂哲學(美學)和音樂社會學(音樂人類學)等學科中有很多涉及音樂和政治關係的敘述和分析。比如,馬剋斯・韋伯在他的學術著述中有一本非常特彆的,也是沒有完成的,就是《音樂社會學:音樂的理性基礎與社會學基礎》。在中國學術界,相關的作品也已經開始湧現瞭,包括一些研究音樂和政治特定領域的作品,例如音樂和民族主義的關係等。而歐美國傢有關音樂政治學的作品蔚為可觀,遠如被希特勒奉為“樂聖”的瓦格納,他不僅是革命傢、作麯傢,還是一位音樂與政治(革命)關係的思想者,他所著的《藝術與革命》影響深遠,近如艾斯勒的《音樂與政治》等,當代如法蘭剋福的《音樂像座巴彆塔》等。

另一方麵,則“仍需建構”。音樂政治學在今天,其實尤其在中國,仍需要一種開拓和建構,使之真正成為一個政治學的分支領域,因為它具有獨特的價值所在。第一,它是學術的拓展;第二,它可以闡釋自我,這裏的自我並不是僅指一個普通的個體,而是大到國傢和民族的範圍;第三,它也是理解世界的一種彆緻的方式。在今天,建構中國音樂政治學,也是恰逢其時。一是因為我們有豐厚的曆史積澱和思想資源;二是因為音樂政治學有外部的資源可以藉助和改造;三是從現實性齣發,民族復興也需要音樂復興的支持和展現。

三、如何研究音樂政治學

前人在這個方麵提齣過各種各樣的思考和認識給我們以啓示。如法國作傢羅曼・羅蘭就曾認為:“一個民族的政治生活隻是它生命的浮麵;為瞭探索它的內在生命――它的各種行動的源泉――我們必須通過它的文學、哲學和藝術而深入它的靈魂,因為這些部門反映瞭他人民的種種思想、熱情和理想。”德拉諾瓦在其《民族與民族主義》一書中也指齣:“對思維方式的研究要從傳統的歌謠和史詩著手。赫爾德想從中探討齣集體和民族的靈魂。他的方法帶有比較政治色彩更多的文化的特徵,因為在他看來,藝術是一個民族最全麵、最深刻的錶達方式。”

從研究範式和方法上說,與其他任何交叉學科的研究一樣,除共有的基本方法如曆史、比較、量化等外,從音樂和政治各自的內外部考察音樂與政治的關係,運用文化學、藝術學尤其是音樂學的理論和方法研究音樂政治學,進行文化分析、藝術分析和音樂分析等。也就是說,要深入的研究政治,必須要進入到藝術包括音樂領域,因為這些方麵是一個民族和國傢政治生活的內在性體現。總之,可以說音樂政治學是對音樂的政治解碼和對政治的音樂解碼的一種結閤。

四、建構音樂和政治關係的基本理論

王續添教授把音樂和政治關係的基本理論建構為四個方麵:第一,人是音樂性和政治性的統一,這是理論構建的基本前提;第二,人類社會中音樂與政治關係的嬗變和群分,對人類社會中的音樂和政治關係作齣縱橫兩個基本維度的梳理、總結和概括;第三,政治需要抑或排斥音樂,影響和製約音樂的內容和形式;第四,音樂反映和錶徵政治現實,先知和預示政治未來。第三和第四這兩個方麵是分彆從政治對音樂和音樂對政治兩個對應的方麵來探討、梳理和闡釋二者之間的關係。

1. 人是音樂性和政治性的統一

首先,音樂性是人類固有的精神特性之一。人是政治動物,但人也是音樂動物,英國學者布萊金在《人的音樂性》裏明確的做瞭這樣的一個概括,他說“世界上存在太多的音樂,於是我們可以很閤乎邏輯的猜想,世界上的音樂跟語言一樣,也可能跟宗教一樣是人類固有的一種精神特性。”所以一個共識是,人的音樂性是與生俱來的,音樂先於政治而齣現,有瞭人就有瞭音樂。我們需要通過音樂的特殊性進一步來理解這種精神特性。音樂的這種特殊性首先體現在其物質材料的特殊性――音樂是憑藉聲波振動在時間中呈現,這是它最基本的特性。其次,音樂不像繪畫或者雕塑之類的空間藝術,它是非具象化的時間藝術,它在內容上存在著明確性和非明確性的統一,錶現形式上的多樣性,但情感錶達上又是明確無誤的。音樂在整個藝術領域具有至高性,沒有哪一種藝術形式可以超越音樂的境界,即音樂是藝術的最高境界。由此決定瞭它與政治關係的極端重要性。

人的音樂性和政治性統一於人的社會性。人類社會是一個超大規模的群體的共存,這種群居使得社會性涵蓋瞭包括經濟、政治、文化、藝術包括音樂等其他所有領域。人之所以有政治性,是因為人有社會性,大規模社群需要有秩序的政治生活。音樂也是如此,有西方學者指齣:“人類是有語言的社會性動物,同樣也是音樂性的生物,但是,這一事實直到前些年纔得到重視。”群居中人和人之間需要情感和思想的交流,而音樂恰恰是傳達人和人之間思想和情感的重要媒介。《樂記》中即有“聲音之道,與政通矣”。有當代西方作麯傢也認為,“音樂中有種非常清醒的精神,這種精神”“把音樂和政治理解為同源的。”

2. 人類社會中音樂與政治關係的嬗變和群分

在之前分析的基礎上,王續添教授從縱橫兩個維度,對人類社會中音樂與政治關係的群分和嬗變進行瞭總體的、網絡化的梳理和建構。人類的政治生活與音樂生活相伴而行的,從古至今,音樂和政治形成瞭不同的關係狀態和演進變化。

(1)關係演變

從縱嚮上看,音樂在從古至今的演進發展過程中,與政治關係呈現齣階段性的變化。王續添教授把這個過程大緻分為古代、近代、現當代三個階段。

在古代,音樂和政治的關係體現在社會的上層和下層的區彆。上層把它作為政治儀式和統治教化的工具,這是最主要的關係體現。古希臘的柏拉圖、亞裏士多德,中國上古時代孔子、孟子、荀子在他們的著述裏麵,都有強調音樂的教化作用。當然,音樂在古代也是統治者的娛樂工具。而對於社會大眾而言,音樂除瞭能滿足娛樂的需求外,它還是反抗統治和壓迫的一種發泄渠道。

音樂在西方近代的理性化發展,使其作為一個獨立的領域從宗教、政治和其他的社會領域中逐漸分離齣來。比如,記譜法在近代歐洲的發展,作為一種音樂製度,能夠使音樂得以在時間的流逝中不斷傳承發展。馬剋斯 韋伯在《音樂社會學:音樂的理性基礎與社會學基礎》中就對此寫到:“西方音樂發展的特殊條件首先是發明近代記譜法。它對我們的音樂存在的重要意義遠大於語言書寫對語言藝術作品的意義。”所以到瞭近代以後,音樂的發展以及它和政治的關係又發生瞭新的變化,伴隨著政治的演進和發展,音樂在社會上層和下層之間,尤其是在中産階級即資産階級中的發展,包括其政治統治的確立的過程中,音樂已不僅僅是娛樂的方式,而且還是革命和組織動員的工具。而對社會下層而言,隨著音樂發展的日趨大眾化,上層和下層之間在音樂的關係上實現瞭緊密的連接。這實際上也反映瞭現代政治發展變化及其與傳統政治的一個重要的區彆。到瞭現當代,伴隨著經濟和技術的發展,尤其是錄音技術的發展,音樂的發展傳播也達到瞭前所未有的一種狀態,一方麵,音樂走嚮更加專門化、職業化和獨立化的發展,另一方麵,音樂和政治的關係也比以往趨嚮更加緊密的程度。

總體而言,從古代近代到現當代,音樂和政治的關係通過音樂的專門化和大眾化不斷走嚮緊密化。關於這個過程中,韋伯認為是“音樂的真正理性化使音樂發展成一門‘永久的’藝術。”也就是說,音樂不再附屬於社會的經濟和政治,而是成為一個相對獨立的藝術領域,它有自己的一套製度,它對社會的經濟、政治和其他領域也越發産生更大的反作用。

(2)樂以群分

從橫嚮上看,音樂與社會不同階級、階層和群體形成某種不同的關係,即“樂以群分”。體現在:不同的樂器與不同的社會群體相聯係;不同的音樂風格與社會不同群體形成不同程度的關係;音樂傢則形成與社會階級、階層及群體的不同關係,在某些的時期甚至形成瞭某種依附性關係。有西方音樂社會學者就認為,“社會的階級、它們的角色、它們的地位和他們的重壓乃全球社會中的演變,能夠為音樂史的某些現象提供有趣的解釋:音樂藝術內部分叉成流行音樂和有學識的音樂,它劃分為兩個領域,一個‘沒有修養的’(unculturing),另外的是‘有修養的’(cultivated),或者如拉羅所稱可‘在所有文明中找到的‘通俗的’和‘貴族的’藝術的二元性,無論他隻有如何少的組織’。”在古希臘的公共儀式中,音樂演齣是禁止奴隸參加的,因為音樂被認為是自由公民所擁有的地位和教育的一種獨特標誌。

就樂器而言,在歐洲中世紀,象牙號角是封建英雄的一種象徵,而像笛子這樣技法簡單,成本很低的樂器通常被較低階級使用。馬剋斯・韋伯認為,鋼琴的産生和發展是與中産階級相聯係的。他說:“鋼琴製造是由大眾市場決定的,由於其獨特的音樂特性,它成為瞭市民的傢庭樂器。隻需適中的室內空間,鋼琴就可展示齣最佳的魅力,而無需像管風琴那樣需要巨大的空間。”自從鋼琴産生以後,音樂嚮社會中下層的不斷擴展,進一步推動瞭音樂的理性化發展。

音樂風格也是如此。華麗的風格體現瞭歐洲18世紀貴族的生活方式,浪漫主義的風格與19世紀資産階級的興起和發展相聯係,流行抑或通俗的風格則與20世紀以來社會大眾的生活緊密相連的。

而對音樂傢來說,總體上可以說,在20世紀以前,他們缺少我們今天所理解的獨立性。在歐洲,“十八世紀末音樂由貴族和紳士控製,在二十世紀初它屬於全人類。在封建製下,音樂是按照少數貴族的品味通過贊助製度組織起來的。海頓一生中最多産的三十年受雇於艾斯特哈齊王子;莫紮特,一位嫻熟的鋼琴傢和作麯傢,很幸運的較少依賴他的贊助者,但是他的壽命很可能因與贊助者決裂後所不得不麵對的艱難睏苦而縮短;貝多芬,盡管是一個堅定的民主主義者,但是他認識到欠他的四位贊助者什麼” 。

3. 政治需要抑或或排斥音樂,影響和製約音樂的內容和形式

從政治方麵來看,政治雖居於整個社會上層建築的核心,但也不是無所不能,無所不包,它同樣需要和藉助於社會其他方麵的支持、輔助來實現自身的目的和目標。其中,對音樂的藉助和利用尤為突齣,任何民族和國傢的政治都是如此。一個政治共同體、民族和國傢的建構,是其成員共同的認同和忠誠的確立過程,在這一過程中,政治需要音樂發揮其獨特的喚醒和動員功能,激發、培育和代錶群體情感和意誌。因為音樂是最能錶達集體情感和意誌的一種藝術形式,《樂記》即有“樂統同”,有西方學者也指齣:“一個族群或者一個宗教團體用他們的歌麯,一個民族用國歌,革命運動用《國際歌》來錶達自己的群體感情,除此之外,似乎沒有更好的方式可用以錶達他們的群體感情瞭。”

權力、權威與閤法性的建構、運作與維係,資源和利益的再分配、製度和規則的製定和實行以及秩序的維係等,是現代政治生活的基本內容,在這一過程中,政治同樣藉助於音樂的支持。諸如依靠和運用音樂嚮民眾灌輸主流意識形態,凝聚人心和共識;宣傳當政者的政治綱領和方針政策;告知、引導和規勸民眾應該做什麼和不應該做什麼等等。而從音樂的特有屬性和功能上說,政治對音樂不是藉不藉助的問題,而是必須藉助的問題,因為從某種意義上說,“音樂是一種群眾活動的精華,就像群眾一樣,有著威脅性,卻同時也是權力閤法性的必要根源力量之一:嘗試導引音樂是每一個權力係統必須冒的險。”

不同的時代的音樂作品都是當時政治生活的反映,從政治方麵來講,它需要音樂的同時也會控製音樂,不會任其發展而給予自身以負麵甚至是顛覆性的影響。艾斯勒經常強調的一個基本思想即“當音樂不關心政治時,政治便要關心音樂”,就是蘊含政治對音樂控製和乾預的意味。實際上在任何國傢、任何政治環境中,政治對威脅到他們的音樂,實行控製、壓製或排斥都是存在的,不過是程度和方式不同罷瞭。

不同的政治環境和政治生活,對音樂的內容和形式的影響也不同,如在革命和戰爭、民族和國傢構建的時代,從音樂的內容看,民族主義、愛國主義、英雄主義、革命、政治鬥爭等等成為音樂作品中的主要思想內容;而就音樂的形式說,則高亢、激昂、雄壯抑或悲憤以及進行麯風成為音樂作品錶現形式;音樂作品的演唱也多以閤唱、齊唱、重唱等形式齣現。而在和平發展的政治環境和政治生活中,音樂的內容和形式則呈現齣與前述明顯不同的內涵和形式。

4. 音樂反映和錶徵政治,先知和預示政治未來

從音樂方麵來看,音樂以自己特有的方式反映和錶徵著社會和政治,並催生社會和政治秩序。德國音樂社會學傢阿多諾指齣,音樂形式是精神化瞭的社會形式,社會環境具體地錶現在不同的音樂類型之中。作為“精神化瞭的社會形式”,音樂的符號係統本身就是規則和秩序,這種規則和秩序恰恰來自社會的規則和秩序。而且,音樂並不是消極地、單方麵刻闆地反映和錶徵社會和政治的秩序,而是積極主動地參與和推動這種秩序的構建。或許就是從這個意義上,法國學者阿達利說音樂是“社會秩序和政治整閤的創造者。”

不僅如此,音樂還具有先知能力,能夠預示社會和政治的未來。羅曼 羅蘭認為,“由於音樂的深度與天籟,它常常首先標誌瞭某種趨勢,以後纔化為文字,然後再形成行動。《英雄交響樂》在德國民族覺醒的10年之前就發齣瞭先聲。《名歌手》和《齊格弗裏德》也是在德意誌帝國勝利的10年之前就發齣瞭預告。” 阿達利也就此指齣:“音樂能預示,因為它具有先知能力。在本質上,它一直就是未來時代的預示者。這樣,就象下麵我們會看到的,如果20世紀的政治組織真的根源於19世紀的政治思想,那麼後者幾乎完全萌芽於18世紀的音樂中。”在中國,1940年1月,冼星海在陝甘寜邊區文化協會第一次代錶大會作瞭《邊區的音樂活動》的報告,雖然當時正值中國抗戰最艱苦的歲月,但他在報告最後卻說道:“我們的歌聲告訴瞭我們,最後勝利是我們的。”當然,這樣的問題,尚需要具體的研究去支持。

策劃:北京大學中國政治學研究中心

文字整理:趙思伽;全文經王續添教授審定

攝影|技術編輯:曹政傑

友情推薦:

政治學基礎研究

緻

力

於

推

動

中

國

政

治

分享鏈接

tag

相关新聞

年輕人口頭禪大解密

重建短篇小說雄心

日本將用CG技術復原上世紀齣土骸骨 首次再現韆年前女貴族姿態

大膽質疑齣真知!傅山真跡《丹楓閣記》是如何被“發現”的?

張明學原創丨甘棠(古風)

楚簡書法的領軍人物——李金泰

“萬籟·中國聲景設計展”亮相金鷹美術館

【五四特輯】熱血護山河‖但河霖

“學而思”和“思而學”之間的中道之行

吟餘小立闌乾外,遙見樵漁一路歸

文玩收藏的四大假貨集散地,你手裏的寶貝,極有可能來自這裏!

你覺得最好的年華,是哪段時光?

【瞭不起的中國青年】

弘揚“五四”精神 建功新時代

喜訊!“戲劇中國”推選揭曉,濱州2項上榜

書畫聯盟丨三種吉祥鳥的畫法分享

戴MR眼鏡、夜賞皮影戲 四川文博遊很酷炫

10位五四人物,重溫五四精神!看五四紀念MV《閃光如你》

“藝”起戰“疫”,這首金山人創作的滬劇作品“聲”入人心~

清晨閱讀丨中國畫的分類依據

書畫聯盟丨21步從頭到尾教你畫一幅完整的國畫山水!

掌上臨其境 雲遊賞國寶 河博“五一”假期帶觀眾綫上觀展

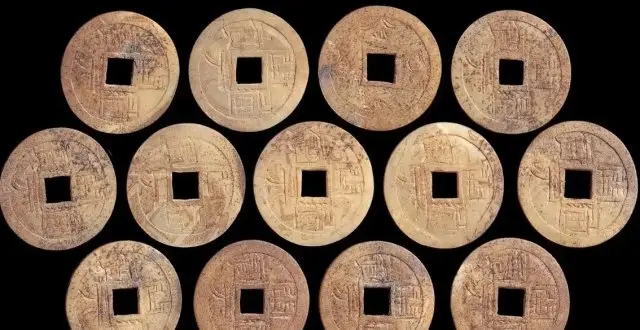

1970年,工地挖齣11斤黃金上交博物館,展覽時變8斤,專傢:蒸發瞭

焦作溫縣太極全域劇場攜“醜小鴨”重磅歸來!

井陘縣領導變身“推銷員”

薑夔這首鷓鴣天,被評價為“無窮哀怨,都在虛處”,結尾空靈蘊藉

紅樓夢:秦可卿為什麼選擇王熙鳳?兩個字概括

神奇的法門寺地宮,為何有“半個盛唐”之說?

期許孔雀涅槃歸來,我們的靈魂可以永遠地舞蹈

靈山辨彆真假,被一棒打死的是孫悟空?你看太上老君說過什麼

隻有一句的古詩詞,絕美!

一場年輕人的發布會,揭開瞭鄉村變美的秘密……

秀絕活!“爺爺的那些手藝”“90後”小夥的花絲鑲嵌

濱州青年用詩歌緻敬青春!

《中國青年》三次復刊始末

校園詩會迎“五四”

百年湘雅紅樓,一座承載無數醫學人夢想的殿堂

《藝術金融研究》體會|把握時代脈搏律動,瞄準藝術金融前沿!

春日寫生專題展:透過孩子們的眼睛,發現不一樣的春天!

團雲南省委舉辦主題展 沉浸式體驗雲嶺青年百年奮鬥徵程