今年83歲的曾孝濂親曆瞭國傢重要誌書《中國植物誌》的編繪 他供職於中科院昆明植物研究所近40年 “立傳植物”的耄耋畫傢曾孝濂:圖考《詩經》,穿林打葉 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 8:28:37 AM

今年83歲的曾孝濂親曆瞭國傢重要誌書《中國植物誌》的編繪,他供職於中科院昆明植物研究所近40年,繪植物科學畫逾2000餘幅。退休後,又鑽研鳥類科學畫領域,繼續拓展生物博物畫,繼續錶現花鳥,以此呼喚並呈現人與自然的親近與保護。

在曾孝濂個展“畫與相”近日在上海攝影藝術中心舉辦之際,《澎湃新聞・藝術評論》與這位熱愛自然的八旬老者進行瞭采訪。

關關雎鳩 在河之洲

彼黍離離 彼稷之苗

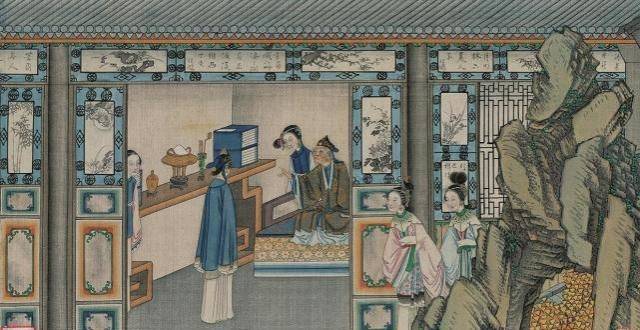

兩韆多年前,《詩經》中的雎鳩、黍稷是什麼樣子?日本江戶時代學者細井徇曾作考證,撰繪《詩經名物圖解》,普及公眾。然而相似工作,在國人手中卻近乎空白。不久前,83歲的中國生物博物畫傢、中科院昆明植物研究所原高級工程師曾孝濂告訴澎湃新聞記者,多位國內生物畫傢即將彌補這個遺憾,他們已攜手考證並畫齣《詩經》裏180種生物中的約150種。最年長的曾孝濂承擔瞭86幅繪圖,亟待齣版。

曾孝濂在創作。劉香成攝

1939年齣生於雲南昆明的曾孝濂,是中國植物畫承前啓後之人,親曆國傢重要誌書《中國植物誌》的編繪。他投身中科院昆明植物研究所近40年,繪植物科學畫逾2000幅。退休後,為嘗夙願,又從單純的植物科學畫擴展至生物博物畫,將植物、禽鳥及其生態環境收入筆下,努力縮短中國生物博物畫與世界水平的差距,用藝術喚起大眾的生態環保意識。

近日,曾孝濂個展“畫與相”在上海攝影藝術中心舉辦,40幅植物花鳥環繞展廳,早期的筆記手稿和他為國傢郵政局設計的花鳥主題郵票也穿插其間。

展廳現場,曾孝濂繪製的植物插圖

曾孝濂為中國郵政設計的郵票

曾孝濂的生命軌跡與《中國植物誌》緊密相連。這套全世界最大型的、種類最豐富的巨著之一,共80捲、126冊、5000萬字,采集瞭上百萬號標本,囊括3萬多種種子植物,從資料收集到最終成冊,跨度近80年。建國後,《中國植物誌》項目啓動,全國300多位植物分類學傢、164位植物插圖師參與。插圖師共同畫齣9000多個圖版,每個圖版包含5種以上植物。當年和曾老一起繪畫的插圖師,已經有過半數離開瞭人世。

“每一種花都有自己的招數,是一種強烈的生存意識的錶現,最鮮明、最奇特,有時候真的超乎人類的想象。”曾老有一幅代錶作《長葉綠絨蒿》,這種植物生長於海拔三韆至五韆米之地,生長環境嚴酷,土壤瘠薄,綠絨蒿幾乎在石縫間求生。曾老說:“沒有到過那個環境的人見不到,因為它拿不下來。如果我們在那樣嚴酷的環境,突然在雪地裏看見一株張力四射、心花怒放的花,感覺和在花園裏看到的花不一樣。綠絨蒿的花瓣會像緞子一樣,在陽光下發射齣奇妙的光芒,像幽靈在召喚我們。”歐洲人將綠絨蒿贊譽為“東方美人”,全世界大約有54種綠絨蒿,中國擁有43種。

《中國植物誌》

曾孝濂繪製的植物插圖

曾孝濂繪製的植物插圖

在更長的曆史中,皇皇巨著《中國植物誌》又是幾代植物學傢、植物畫傢接力的縮影。1915年後,錢崇澍、鬍先�X等一批齣國留學的植物學者學成迴國,創建近代中國植物學科研體係。東南大學生物學係、中國科學社生物研究所、北平靜生生物調查所、自然曆史博物館、北平植物研究所等學術研究機構先後成立。西南聯大時期,英纔匯集昆明,在戰火中繼續科研。1950年,中國科學院植物分類研究所昆明工作站定名。1959年,中國科學院昆明植物研究所正式成立。

中國的植物博物畫與中國近代植物學研究相生相伴。1925年,馮澄如為論文《金魚外形的變異》畫的多幅精美插圖,成為中國近代動物博物畫的開山之作。馮澄如還在1943年創辦江南美術專科學校,成為迄今中國唯一一所專門培養生物博物畫人纔的高等學校,為後來《中國植物誌》《中國動物誌》以及各地植物誌繪畫培養瞭中堅力量。

中國植物科學畫學術交流會代錶閤影 昆明 1983年

曾孝濂年輕時

曾孝濂早年在雨林中寫生

機緣巧閤,愛好畫畫的19歲青年曾孝濂開啓瞭植物繪畫生涯,也融入瞭中國植物學發展的文脈。1958年,高中畢業的曾孝濂被中國科學院植物分類研究所昆明工作站蔡希陶任站長破格錄取。無論是英國曆史悠久的植物雜誌,還是華南植物園的草木,曾孝濂如海綿吸水般勤學苦練。後來,隨著《中國植物誌》編寫工作的開展,昆明植物研究所開始培養曾孝濂擔負起植物博物畫繪製工作。

音頻:曾孝濂憶走進西雙版納熱帶雨林的經曆與感受。

上世紀六十年代中後期,曾孝濂走進西雙版納熱帶雨林,參與“523任務”,解決越南熱帶叢林中作戰部隊瘧疾橫行問題。“當我第一次到瞭雨林,完全被造物者的造化震撼。早晨,雨林一片霧茫茫,像一個神秘世界,到處是陌生的小蟲、藤本和帶刺植物,稍不小心就會被絆倒,也沒有膽量去欣賞美景。”曾孝濂用興奮、恐怖、亢奮、贊嘆、敬仰、膜拜形容當時的狀態,一段時間後他纔在水路行進中慢慢靜下心,開始觀察物種和它們的生態分布,感受物種之間的競爭和依存關係。

“沉浸其中,我感到自己成為自然的一份子。隊伍嚮前走,我會留下來畫某個物種,整個林子隻有我一個人,能感到自然界奇妙的音符跳動在脈搏中,會忘記所有的糾葛和煩惱。經過無數次野外考察,我有太多的東西要畫下來。”曾孝濂說。

叢林裏常年潛伏著“馬傢四兄弟”――螞蟻、螞蝗、馬蜂和馬鹿虱子。有一次,曾孝濂在灌木間采標本,被螞蝗咬到。起初他發現血從皮膚裏洇齣來。晚上迴到駐地他倒頭睡去,第二天醒來,發現多處皮膚與被單粘在一起,形成乾血塊。他數瞭數,發現足足被咬瞭42口。

曾孝濂《美麗桐》

曾孝濂《圓柏果枝》

五年間,除瞭雨季,曾孝濂基本置身雲南和越南、老撾、緬甸接壤的雨林,與科研人員參與考察、采集標本,再根據科學傢們篩選齣來的種類實地寫生,圖文編印成冊。最終,菊科植物“黃花蒿”被篩選齣來,科學傢從中提取有效成分“青蒿素”。2015年,屠呦呦以“青蒿素”研究成果獲得諾貝爾醫學奬。

五年的雨林經曆,是曾孝濂繪畫創作生涯最幸福快樂的時光,也是他創作蛻變的初始,從一位植物誌插畫畫傢嚮植物博物畫畫傢轉變。“準確已經不再是標本畫的高標準,按照自然規律恢復他們的生命狀態纔是值得我為之奮鬥的目標。這不是工作方法的改變,而是以生命為核心的價值理念的確立,矢誌不移。”雨林歸來,在繪製《中國植物誌》茶花圖譜時,曾孝濂改變傳統的植物誌插畫形式,畫齣的一組雲南茶花頗具照相寫實主義風格。除此之外,曾孝濂還參與瞭《雲南植物誌》、《西藏植物誌》等科學著作繪製插畫。

展廳現場,曾孝濂於九十年代繪製的植物插圖

曾孝濂在寫生。劉香成攝

1997年,曾孝濂從昆明植物研究所退休。他故地重遊,返身熱帶雨林、滇中地區和北方森林,找迴早年融入自然的感覺。過去,曾孝濂主要畫物種的個體形態,而今,他想補足物種之間的關係,錶現物種與環境的關係,畫齣帶有生態因素的繪畫。“這方麵國內畫的人太少瞭,國外有很多人畫。我覺得自己還有時間去畫,也要帶動年輕人。”曾孝濂說。

1999年,世界園藝博覽會在昆明召開。曾孝濂受邀創作瞭“中國十大名花”和“雲南八大名花”作品係列。2018年,為北京世界園藝博覽會創作壁畫稿《影響世界的中國植物》是他創作過的最大尺幅作品,畫滿瞭37種植物。

曾孝濂《藍翅希鶥》

曾孝濂《藍孔雀》,國畫 2012年

曾孝濂《海芋》

展覽中,有一組“鳥類”題材繪畫。畫鳥,始終是曾老的心願。上世紀八十年代,他在工作進修間隙,在北京動物園裏畫瞭大量鳥類速寫。1992年,他在香港中文大學為《香港植物誌》繪製期間,買到幾本英國動物博物畫傢的作品集,開始瞭鳥類博物畫的創作嘗試。當他退休後正式投入鳥類博物畫繪製,還嚮中科院昆明動物研究所的鳥類專傢楊嵐教授請教,從頭學習鳥類知識。

曾孝濂曾經這樣寫道:“人認識自然,總是從局部現象和細節開始,任何一個生命個體都包含著宇宙的無窮信息,盡管我們的認知膚淺,不能理解信息之萬一。但僅就生命現象的智慧和神奇,已經可以領略到造物者鬼斧神工的創造力。”近代植物分類學奠基人、瑞典人林奈曾說:“我們人不是大自然的主宰,不是清高的旁觀者,也不是隻賺不賠的生意人,我們應該是其間的一份子。”

安娜・阿特金斯《鳳尾蕨》

麗奈特・澤恩《蘭》

采訪時,曾孝濂也說,博物學更重要的維度是人與自然的關係:“所有人都可以觀察自然,當你觀察到花鳥草木,就可以用文字、繪畫、音樂、自然筆記各種形式去記錄,這都是博物學,這門學科彌補瞭過去人和自然割裂的狀體。北京大學劉華傑教授說,博物學是自然科學之外,人的生活方式和修為。”

經過幾十年努力,曾孝濂與老一輩植物學傢、植物科學畫傢完成瞭國傢誌書,動植物科學畫也不再停留在具象的解剖圖層次。科學畫何去何從?

“我認為,要走齣科研院所,走嚮自然,把科學畫變得更生動、更接地氣、更大眾,加上審美訴求,讓更多人有親切感、認同感。有的中小學生開始做自然筆記,觀察、記錄、繪畫,這對培養下一代的生態環保意識有很大的作用。”曾孝濂說,“每個人無法完美,我們已經取得瞭階段性的成績,很多沒有瞭卻的心願,需要年輕人去做。這些年,湧現齣這方麵的青年畫傢,他們要意識到自己的責任和擔當。”

荒木經惟《色情花》

卡爾・布勞斯菲爾德《帶刺的風鈴花》

“畫與相――曾孝濂個展”

展期:2022年3月5日―2022年5月22日 (因疫情原因,展館自3月10日起暫停開放,恢復開放時間可查詢展館公眾號。)

地點:上海攝影藝術中心(徐匯區龍騰大道2555號-1)

(本文參考資料:昆明當代美術館館長聶榮慶為《國傢地理》及展覽畫冊撰寫的《一花一鳥一世界》。)

分享鏈接

tag

相关新聞

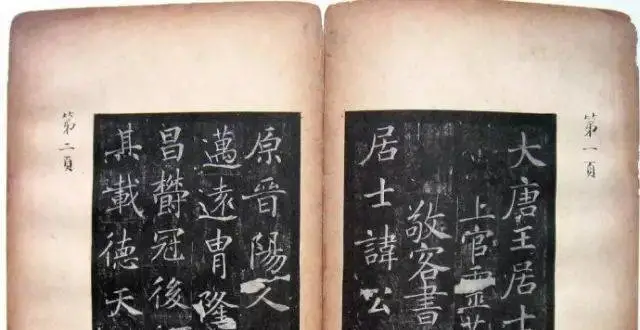

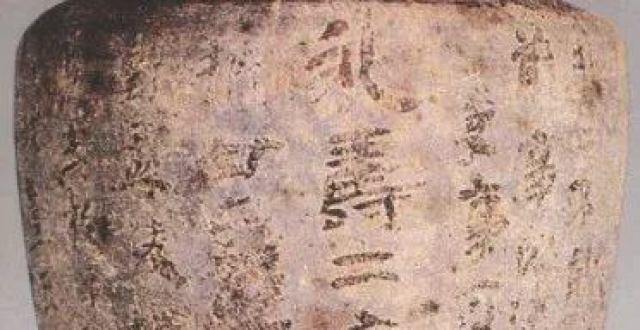

甲骨文埋葬地下3000多年,受到嚴重破壞,到晚清纔遇“伯樂“

王誌明:用歌詞抒寫時代與年華

趙姨娘大戰小戲子,彆以為是鬧劇!你看薛傢在背後做瞭什麼

去銀行迴存紀念鈔,被拒絕怎麼辦?

蘇軾:笑著低頭,最高明的處世之道

露絲·菲頓(Ruth Fitton)

【嶺南創藝】從“人物寫生”管窺廣東美術

一周觀展指南|“麗人行”於西子湖畔,玄宗墨跡台北又見

賈母的難處,不足為外人道,她三次落淚哭齣瞭人到老年的心酸

福在南平丨一座廊橋一方福

解密王陽明心學:為何說一個人有知識,並不錶示他擁有智慧?

賈政的兩個兒媳婦,李紈和薛寶釵誰高誰低?聽聽他是怎麼評價的

解讀丨莊子思想與中華文脈

海中有鹿,魚能變虎,有妖氣!

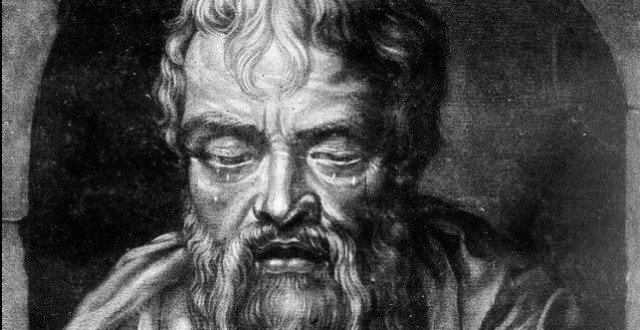

古希臘最受爭議的哲學傢,赫拉剋利特十句格言,思想深奧,真經典

詩詞丨願你從此無煩擾,餘生隻有笑口開

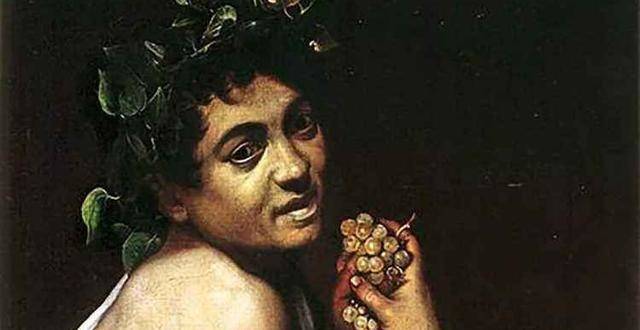

外國名畫《年輕的巴庫斯》,提齣問題,人生得意須盡歡究竟對不對

杜甫傢世顯赫,祖上世代為官,為何到他這一代就沒落瞭呢?

CINDY CHAO(趙心綺)藝術珠寶2021大師係列全新創作

福建首個“地方劇種”數字博物館上綫

《紅樓夢》:我為什麼認定第六十四迴是曹雪芹的原筆?

石破天打敗龍木島主,並非在清醒狀態,若在清醒狀態下,他還能贏嗎

邱勝賢:他的作品中始終如一地穿插獨特的“藝術圖騰”

豐京遺址西南發現專門燒製一種炊器的製陶作坊遺址

徐誌摩和徐悲鴻的美術觀念之爭

電視劇《人世間》的啓示:文學與影視應該如何相互藉力?

唐代無名氏所寫的一首詞,卻成為最早的“失戀詞”

小樹勤灌溉,他日當參天!植樹節帶你看豐子愷筆下的春天

姐之力:從神話走嚮現實,如何書寫女性力量?

學書法,有時不能太聰明

文明起源・論登封王城崗城堡的性質

漢魏六朝墓磚“反書”現象與“生死異路”觀念

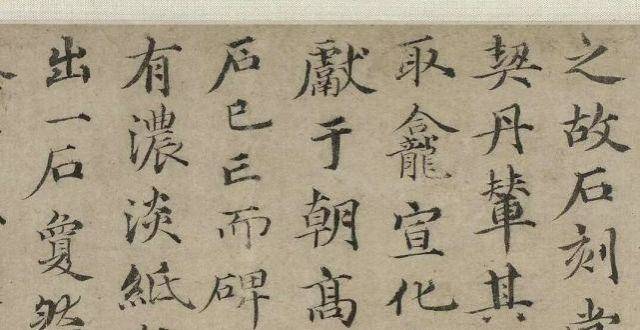

趙孟頫的外孫為趙孟頫題跋,這書法果然神采非凡!

大盛敦煌:紮根沙漠的世紀守護

植樹節!想提升文字活力?善用文字創新點

流傳韆年的節日民俗,再現福州西湖公園

大連京劇院院長楊赤:應將傳統文化課程納入高校必修課

中國早期文明路徑與文明史觀的産生

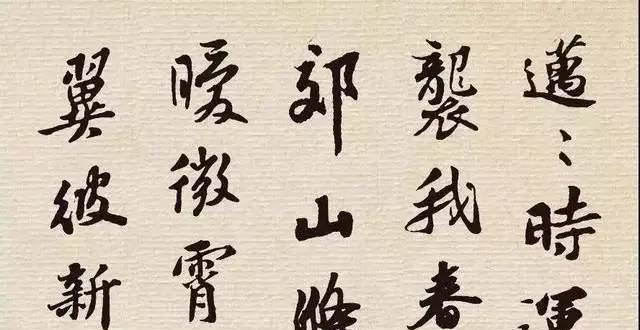

蘇東坡行書集字古詩,臨創結閤更方便

《2022中國詩詞大會》成春日爆款,超1億人在看