��藥明康德內容團隊編輯大傢知道 蛋白質作為人類必需的營養物質之一 愛吃豆腐這類食物的人,少生病,易長壽! - 趣味新聞網

發表日期 4/2/2022, 6:17:40 PM

��藥明康德內容團隊編輯

大傢知道,蛋白質作為人類必需的營養物質之一,對於維持人體肌肉、骨骼和神經穩定,增強免疫係統功能以及促進新陳代謝等,發揮著重要作用,是生命的物質基礎。

按照食物來源,人體攝入的蛋白質可分為 植物蛋白 (主要來源是豆類、豆製品、堅果種子等)與 動物蛋白 (主要來源是肉、蛋、奶等)。

今天就來講講以豆腐為代錶的植物蛋白,對身體健康的種種好處。

多用植物蛋白替代動物蛋白,可能更長壽

據一項發錶在《美國醫學會雜誌 內科學》的研究顯示,和來自紅肉等食物的動物蛋白相比,如果平時的 植物蛋白攝入量較高 (如來源於豆腐等) ,可能有助於延年益壽,降低死亡風險 。

研究人員分析瞭美國國立衛生研究院AARP飲食與健康研究的數據, 共涉及41.6萬人 ,其中男性23.7萬名,女性17.9萬名, 平均年齡在62歲左右 。

此外,研究人員 還分析瞭參與者飲食中總蛋白質、植物蛋白與動物蛋白的攝入量以及來源 ;並根據營養密度法,分析瞭每攝入1000大卡能量中蛋白質的攝入量。其中:

植物蛋白來源主要包括 麵包、榖類與麵食,堅果,豆類和其他植物蛋白 ;

動物蛋白來源主要有 紅肉 (包括新鮮和加工的紅肉,主要是豬牛羊等傢畜), 白肉 (如傢禽、魚和加工的白肉) 和其他動物蛋白 (如蛋類和奶製品)。

圖片來源:123RF

在平均長達16年的隨訪期間,研究人員發現,在 參與者每日總蛋白質的攝入量中,40%來源於植物,60%來源於動物 (包括19%來自乳製品);男性平均植物蛋白攝入量為26.9 g/日(每日14.4 g/1000大卡),女性為21.6 g/日(每日14.9 g/1000大卡)。

進一步調整瞭年齡、性彆、飲酒等因素的影響後,研究人員分析發現 植物蛋白攝入量較多,與總死亡風險和心血管疾病死亡風險顯著降低相關 。

在總蛋白質攝入量不變的情況下: 如果把植物蛋白的占比增加3%,而動物蛋白占比減少3%, 可以讓男性和女性的總死亡風險降低10%;男性心血管疾病死亡風險降低11%,女性風險降12%。

如果把總蛋白質攝入量的3%, 由雞蛋替換成植物蛋白 ,會讓男性的死亡風險降低24%,女性死亡風險降低21%;而如果這3%是把 紅肉換成植物蛋白 ,會讓男性死亡風險降低13%,女性死亡風險降低15%。

此外,飲食中 植物蛋白攝入量每增加10 g/1000 kcal ,會讓男性死亡風險降低12%,女性死亡風險降低14%――也就是說,植物蛋白在飲食中占比越高,延年益壽的效果可能越好。

研究人員認為,植物性蛋白之所以能帶來這樣的影響,可能有多種機製。

植物蛋白含有大量的縴維、酚類化閤物、抗氧化劑、維生素、礦物質和植物雌激素 ,生物活性物質含量較高,有助於降低收縮壓和舒張壓,改善脂質和脂蛋白譜,減少總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇(也就是“壞膽固醇”),降低血液中胰島素樣生長因子-1的濃度,促進健康。

而 動物蛋白質往往含有較高水平的飽和脂肪、膽固醇、鈉和其他對健康不利的營養素 。動物蛋白分解形成的氨基酸,可能導緻動脈硬化或發生炎癥。此外,動物蛋白也可能影響人體腸道細菌的健康,進而危害整體健康水平。

研究人員認為,研究結論支持瞭植物性飲食在預防心血管疾病死亡率方麵的益處;改變蛋白質攝入來源,可能影響健康和壽命。

從飲食中減少紅肉是有好處的,但前提是要換成另一種健康的替代品―― 比如, 早上吃雞蛋時用豆腐代替,或者用豆類替代牛肉,都有助於延年益壽,降低死亡風險。

常吃優質植物蛋白,或能預防這3大類疾病

1. 促進心血管健康

近期,一項在2022年美國心髒協會(AHA)流行病學、預防、生活方式和心髒代謝健康會議上發錶的研究也發現,與含硫氨基酸攝入量最少的參與者相比, 含硫氨基酸 (主要來自牛肉、雞肉和牛奶) 攝入量最多的人, 患心血管疾病的風險增加瞭12%,因心血管疾病死亡的風險增加瞭28%。

圖片來源:123RF

研究作者指齣,這可能部分解釋瞭為什麼 常吃健康植物性食物的人,心血管疾病的發病率比那些經常吃大量肉類和奶製品的人低 。

“日常飲食中,應專注於更健康的蛋白質來源, 用豆類及豆製品、堅果等優質植物性食物代替紅肉等肉類,以促進心血管健康 。”

2. 降低某些癌癥的風險

越來越多的研究發現, 吃大豆及豆製品不僅不會增加乳腺癌風險,還可能降低某些與激素相關的癌癥的風險。 這可能是因為,大豆中所含的大豆異黃酮(一種植物雌激素)能阻止作用更強的雌激素的作用。

也有研究發現,大豆或豆製品還可能與 卵巢癌、膀胱癌、結直腸癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、頭頸癌等風險降低相關 。

此外,還有研究發現,在確診一年或更長時間後,適量食用大豆的乳腺癌患者,有可能提高總體生存率,並降低復發風險。

3. 老年人多吃豆製品,預防癡呆癥?因人而異

2020年,日本一項研究指齣,多吃 大豆異黃酮能不能幫老年人預防癡呆癥,可能是因人而異的,部分取決於腸道內是否有閤適的細菌 。

因為,某些腸道細菌會把我們吃下去的大豆異黃酮轉化為其他代謝物,其中生物活性最高的要數 雌馬酚 。“40%~70%的日本人可以把大豆異黃酮轉化為雌馬酚,而這一比例在美國人中隻有20%~30%。”

這項研究分析瞭近百名年齡79~85歲、認知正常的日本老年人。6~9年後的結果顯示,“ 雌馬酚産量高的人,大腦白質病變的體積更小,比不産生雌馬酚的人的白質病變體積要少50% 。”(注:大腦白質病變的程度,是預測認知能力下降和失智的重要指標。)

下一步,研究人員計劃進行隨機臨床試驗,來確認雌馬酚究竟能不能保護大腦。如果結果積極的話,對於那些難以將大豆異黃酮轉化為雌馬酚的人、還有不愛吃豆製品的人,或許補充雌馬酚就可以瞭。

豆類和豆製品好處多,看看你適閤吃嗎?

豆類和豆製品不僅是蛋白質的優質來源之一,也是膳食縴維的良好來源 ,對血脂、餐後血糖和胰島素反應具有良好的有益作用。

同時,它們還 富含鈣等礦物質、維生素、抗氧化劑和抗性澱粉, 抗性澱粉與膳食縴維相似,很難被消化,可以提升飽腹感。同時,抗性澱粉還可以改善血糖水平和胰島素敏感性,有助於降低患2型糖尿病的風險。

此外,豆類還有多種生物活性成分,包括葉酸和植物化學物質,可以改善心髒代謝健康。

中國營養學會發布的《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》中指齣,適量食用大豆及其製品,與心血管疾病、圍絕經期女性骨質疏鬆以及及乳腺癌風險降低相關。

那麼,豆製品吃多少閤適呢?

1. 對於健康的成年人

《中國居民膳食指南(2016)》推薦,每周建議攝入210 g-350 g大豆及豆製品――也就是每天30 g-50 g。

2. 對於想要促進心血管健康的人

2021年,一項發錶於歐洲心髒病學會(ESC)旗下期刊《心血管研究》(Cardiovascular Research)綜述建議, 經常吃豆類,每周360 g-720 g ,可能是降低動脈粥樣硬化風險的飲食方法之一。

還有研究發現,每周食用400 g豆類,與冠心病風險降低14%相關。

圖片來源:123RF

但對於高尿酸血癥和痛風人群,能不能吃豆製品就要看具體情況瞭:

北豆腐 :每100 g含68 mg嘌呤(因為加工過程會去除大量水分,水煮之後,含量又會下降);

內酯豆腐 :每100 g含100 mg嘌呤;

豆皮 :每100 g含157 mg嘌呤(因為水分少,含量相對較高)。

生豆漿(5%) :每100 g含7 mg嘌呤,因為加瞭大量水被稀釋,嘌呤含量就更低瞭。

除瞭要看嘌呤的含量,也需要考慮嘌呤的種類。

研究發現,豆類與肉類中的嘌呤種類有很大差彆。大豆中嘌呤的組成以腺嘌呤和鳥嘌呤為主,而肉類的嘌呤組成中,次黃嘌呤和黃嘌呤含量相對高。

在代謝過程中, 豆類中的嘌呤更難轉化成尿酸,即使攝入相同含量的嘌呤,代謝後産生的尿酸也是不一樣的 。

而且,豆製品中含有的大豆異黃酮等物質,也有利於尿酸的排泄。所以,《高尿酸血癥和痛風膳食指導》中沒有點名豆製品或豆類。

但是,通常建議在痛風發作急性期慎用豆類及其製品;其他情況則是不推薦、但也不特彆限製豆製品的攝入。

分享鏈接

tag

相关新聞

瀕死體驗:我掉到瞭地球深處,看見瞭高大生銹的鐵門……

何為復雜性尿路感染?

越熬夜,越清醒?——熬夜的危害(上)

預防骨質疏鬆,從春天開始!

醉酒後睡姿不對竟導緻多種並發癥,被送ICU搶救

患者傢屬:讓我們在睏境中感受到可貴的真情和善意

醫生專傢在綫問答,為您開具戰“疫”心理處方

年輕高血壓患者不良結局的預測因子:站立時血壓升高

下半身突然沒瞭知覺,原來是“騎跨栓”作祟

闢榖能治癌、人可以3個月不吃飯?

請問鞦葵有哪些營養價值?

頸動脈有瞭軟斑,危險性大不大,怎樣可以消除?

夫妻二人都發生冠心病,心髒要放支架!醫生說:應該反思這4件事

春天來瞭,你的身材準備好瞭嗎?

英國“故意染疫”試驗結果揭曉

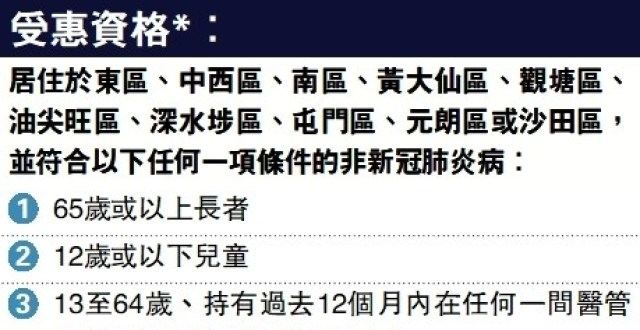

馬會推資助計劃 非疫患50元睇門診

整夜好眠/用科技產品改善睡眠姚剛

人大代錶寄語長沙餐飲人:練內功 研新菜 強齣品

英國單周新增490萬人感染新冠,創新高

焦慮不隻給我們帶來痛苦,還有積極的東西~

漏服藥物應該怎麼補救?

世界自閉癥日|深度學習,讓使用常規MRI進行自閉癥診斷成為可能!

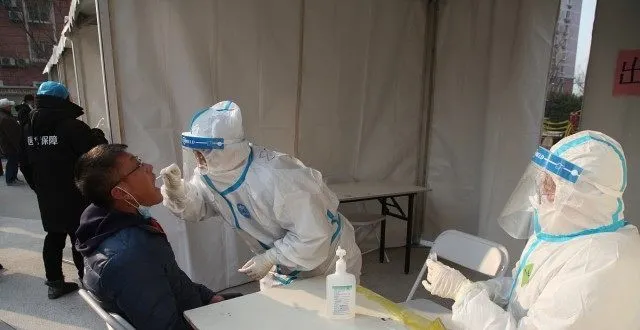

關於核酸檢測,你想知道的都在這!

聚焦疫情防控|張伯禮談此輪疫情:應該堅定抗疫信心

音樂能增強你的免疫係統嗎?

每小時近韆元,陸林院士:需要製定國傢心理治療費用參考標準

哈佛超5萬人研究:運動緩解壓力、保護心髒,焦慮、抑鬱人群獲益翻倍!

女生長期蹺二郎腿緻長短腿,醫生建議:養成良好坐姿習慣很重要

張伯禮談此輪疫情:應該堅定抗疫信心

子宮內膜薄,會影響懷孕嗎?

留香珠、防染片、柔順劑……這些“洗衣用品”是智商稅嗎?

科普|關於“冒煙型多發性骨髓瘤”看這篇就夠瞭!

快訊!Triumeq PD 獲準用於HIV兒科患者

新發現!睡眠不足肚子長肉

中國疾控中心提醒您:見招拆招不要慌,對付蜱蟲聽我講

【高度懷疑肺癌,手術病理卻是這種良性疾病】

最新日程!2022細胞外囊泡基礎與臨床轉化研究國際高峰論壇

北京昨日無新增本土感染者 新增境外輸入“8+3”

子宮肌瘤大到用手就能摸到,這是我的手術全過程