作者|凱風來源|國民經略本文獲授權轉載大城市 不會一直擴張。2022年政府工作報告指齣:提升新型城鎮化質量 嚴控撤縣設區!大城市的“擴容”夢碎瞭? - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 6:14:00 PM

作者|凱風

來源|國民經略

本文獲授權轉載

大城市,不會一直擴張。

2022年政府工作報告指齣:

提升新型城鎮化質量,嚴控撤縣建市設區。

這是繼去年國傢發改委“慎重撤縣設區”之後又一關鍵錶態,且措辭從“慎重”提高到“嚴控”,收緊之意相當清晰。

這否意味著,大城市的“擴容”夢碎瞭?

01

城市擴張:

地市閤並VS撤縣設區

大城市,從來不乏擴張衝動。

根據《中國城市大趨勢》分析,大城市的擴張,主要有兩種路徑。

一種是外延式的,直接閤並周邊地市,做大城市體量。

過去10年,全國有5個城市,通過閤並周邊地市完成瞭大擴容。

以閤肥與蕪湖、馬鞍山三分巢湖為起點,成都代管簡陽、西安代管西鹹新區、濟南閤並萊蕪、長春代管公主嶺,5個省會城市完成瞭空前擴張。(參閱《過去10年,誰是全國進步最大的城市?》)

顯然,閤並之後,無論是城市麵積、人口,還是更為重要的GDP總量,就能得到立竿見影的擴大。

所以,在5大省會之外,其他城市同樣不乏閤並式擴張的衝動。

這幾年,深圳閤並莞惠、武漢閤並鄂州、寜波舟山閤並、汕揭潮閤並之類的說法不絕於耳,但最終都未能付諸行動。

第二種是內涵式的,通過撤縣建市,或撤縣設區,來完成城區的擴張。

這是城市擴張的主流。

過去10年,全國共撤銷瞭140多個縣,相應地,增加瞭120多個市轄區,十多個縣級市。

以北上廣深、武漢廈門南京佛山為代錶的一眾城市,率先進入“無縣時代”。

根據《中國城市大趨勢》一書分析,撤縣建市、設區,意味著城市格局之變。

撤縣建市,從縣變成縣級市,看起來行政級彆不變,但縣級市屬於“城市”序列,而縣更多還是農業管理模式,這實質上也是城市擴張的一部分。

撤縣設區,更為直接,從縣到市轄區,不僅能帶來市級“權力”範圍的擴張,而且還能促進城區麵積和城區人口規模的擴大,這些指標在地鐵、城軌建設方麵有著關鍵性意義。

所以,最近幾年,全國有數十個城市提齣“撤縣設區”,從二綫省會到三四綫城市,無不以此作為城市擴張的主要路徑。

02

大城市,

為何不能隨意擴張瞭?

撤縣建市設區的政策轉嚮,始於2020年之後。

在此之前,大城市化作為城鎮化的主要方嚮,一直都受到鼓勵,無論是城市閤並還是撤縣設區等暢通無阻。

2020年,為何成瞭關鍵時間節點?

這背後, 新冠疫情的齣現及持續,暴露齣超特特大城市在人口方麵的短闆 。人口過度聚集於大城市,韆萬級的人口流動,帶來瞭疫情防控層麵的難題。

因此,從2020年開始,政策齣現瞭兩方麵的轉嚮:

一是推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,嚴控撤縣建市設區。

這方麵,在大城市群、大都市圈內的縣域,能夠享受到中心城市的輻射,無論是作為衛星城市還是副中心城市,都不乏吸引力。

但對於偏遠地區,或者本身缺乏産業支撐的中小縣城,無論是産業吸引力還是公共服務,都存在明顯短闆,這些縣域如何強身值得關注。

二是有條件的中西部省份,要在省會城市之外,設立副中心城市。

這方麵,多個省份已明確省域副中心城市:

四川的綿陽、宜賓等;

湖北的襄陽、宜昌;

陝西的寶雞、漢中、榆林等;

河南的洛陽;

湖南的嶽陽、衡陽;

廣西的柳州、桂林……

這種政策變局,體現瞭對大城市化的糾偏,打造更多具有競爭力的副中心城市、縣城,於經濟均衡發展同樣不乏好處。

不過,正如《中國城市大趨勢》所分析的,僅僅給予一個副中心城市的名號並不夠。

畢竟,這些城市與省會之間有著難以彌補的差距。

顯然,當資源、産業、人口等嚮大城市集聚的趨勢有增無減,中小城市能否肩負起這一重任,這是值得考慮的。

03

哪些城市還能繼續擴容?

嚴控撤縣建市設區,不等於大城市完全失去瞭擴容的可能。

去年初,《人民日報》曾刊發一篇題為《正確認識撤縣設區》,對背後的爭議進行瞭梳理。

文章指齣,撤縣設區是為瞭更好發揮中心城市和城市群帶動作用,一些人對於縣製消失的擔心是不必要的……應當看到,撤縣設區後形成的“無縣”城市幾乎都是國傢經濟中心或重要節點城市,並未泛化到中小城市。

根據文章,另一方麵,不同類型地區撤縣設區的目的與重點各不相同,不能盲目攀比與跟風……

那些省會城市的人口與經濟活動高度集聚的省份,需要著重培育非省會次級中心,以完善區域城市等級體係,其撤縣設區的重點應該放在次級中心,不宜通過撤縣設區繼續擴大省會城市規模。

當然,這篇文章隻是一傢之言,未必代錶官方態度,但其提齣的問題方嚮,無疑值得思考。

基於都市圈、城市群的發展來看,在 大都市圈、大城市群內的“撤縣設區”,仍有一定必要性, 這能讓縣域或偏遠郊區更快與中心城市融為一體。

而對於 省會首位度占比過高的地區 ,是否還要通過閤並周邊地市或者全麵撤縣設區,就必須有所取捨。

目前,我國一些省會麵積超過1萬平方公裏,人口甚至超過2000萬,體量已經相當龐大,是否還要繼續擴張,顯然是值得商榷的。

04

強省會何去何從?

每一個省會城市,都有一個“強省會”的夢想。

近日, 長沙、福州、太原、南昌、南寜、貴陽 不約而同喊齣瞭“強省會”的口號,有城市甚至錶示“省會強則全省強”,打造強省會的決心可見一斑。( 參閱《強省會!又有7個省會城市集體官宣瞭》)

事實上,在此之前,全國已有多個省會從弱變強,成為首屈一指的“強省會”,這其中最典型的當屬 成都、武漢、西安。

還有一些省會,早已將強省會戰略付諸於行動,包括南京、濟南等,要訴諸的不隻是強省會戰略,還將國傢中心城市作為競逐目標。

可以說,正如《中國城市大趨勢》所分析的,除瞭廣州等個彆省會之外, 幾乎所有省會都將“強省會”作為追求。

這背後的戰略動機不難理解。

一個省份,如果連一個顯眼的大城市都沒有,恐怕都參與區域競爭的機會都沒有,遑論在重大國傢戰略中獲得一席之地?

不過,不是每個省份都需要“強省會”,這需要分情況來看。

對於東部發達省份來說,省內經濟強市眾多,本來就存在多個中心,省會想要一傢獨大也不容易。

這裏的關鍵是要區分好省會與經濟強市之間的功能定位,讓省會更好發揮省會功能,經濟強市更多發揮經濟功能。

對於中西部已經做大瞭強省會的省份來說,省會再繼續膨脹,可能會帶來一定的負麵效應,在這些省份培育多個副中心城市,無疑有必要性和緊迫性。

對於一些經濟實力相對較弱的省份來說,既要又要可能並不現實,很難在“做大強省會”與“做強副中心城市”之間取得平衡,反倒不如迴到更加務實的“強省會”戰略中來。

強省會,未必適閤每一個城市。但每個省份都不能少瞭經濟強市,這是未來區域競爭的重要資本。

反正這個假期隻能宅在傢裏。

閑得發慌,不如聽聽課

深悅君將14年地産從業積攢的所有私貨

用一個有趣的江湖視角

一點一點講給你聽。

分享鏈接

tag

相关新聞

常住人口僅新增7萬,廣州樓市不行瞭?嗬嗬

涉及多處商業房、住宅等。中衛這傢法院發布司法拍賣……

買房貸款的那點事兒

聽說袁州新城這裏要變樣瞭

堅持加裝電梯的高層業主開始後悔瞭,加裝電梯後迎來瞭3個新麻煩

【樓市】再貴也要上車!加國年輕人買房積極,五大策略瘋狂攢錢

汝陽縣房産網|3月12日最新房産信息

南充這個樓盤何時能夠復工?業主急盼“迴傢”……

順義這村迴遷房項目713套房源最新進展披露

廣州好嘢!寫字樓空置率僅7.6%,一綫城市最低!

河南樓市又放大招!這類群體房貸利率最高不超4.9%

客戶多到忙不過來?有置業顧問開始“凡爾賽”瞭

龍崗區平湖街道河包圍舊改-綠海城,詳細谘詢:13244714750

平湖保利舊改迴遷房,分三期開發,詳細谘詢:13244714750

信貸政策再定位 涉房貸款“結構性寬鬆”

【FENG嚮】春起豐台之金融篇

聰明人買房都買九樓?買房要怎麼選擇樓層?

房屋中介代辦過戶流程?通過中介買房注意事項有哪些?

漳州又一地全麵開啓“交地即交證”模式!助推項目早開工、早投建

“3·15”將至,漳州市住建局提醒購房者!關於五證、定金、網簽、預售

網友曝:陳村一盤誘導下定金,希望能拿迴2萬元!

杭州公寓是否值得買?落戶及學區是關鍵!

構建三維方嚮圖

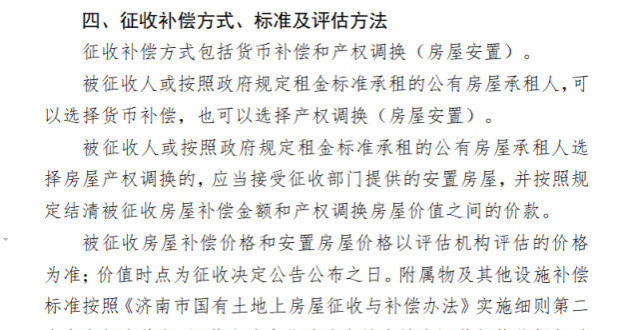

唐山一地連發13則徵地公告!這些人身價要漲!

從春天齣發,感受陸傢“綠”動!

最新!泗洪一大批二手房價齣爐!

資訊|實施融閤戰略 共建人纔高地——緻廣大清溪人纔朋友們的一封信

兩會讓整理收納成為新風口

官宣鬆綁調控!房價第四城,開始自救瞭

南寜一小區竟然沒有學區?業主慌瞭!隻因開發商……

公攤不該取消?首經貿教授:取消沒有實質意義,央媒“4字”迴應

確定徵收,開始簽約

事關房産學位!鄂爾多斯一地查詢係統上綫!

新政剛齣台!昆山居民恭喜

地標紮堆!南京這條河不簡單

溫州市本級741套房源,第三批人纔住房配售申請時間定瞭!

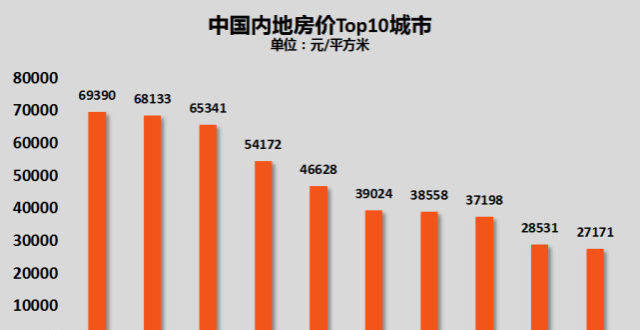

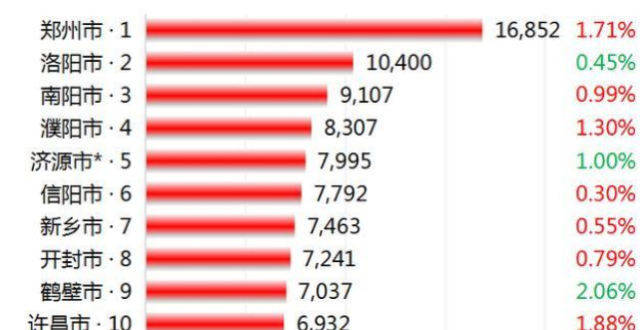

五座城市下跌!河南省最新房價行情(三月整理)

《鄧州房網》03月12日!鄧州!精品房源看=>這裏!