“開封有個包青天 鐵麵無私辨忠奸 包拯死後,張龍、趙虎、王朝、馬漢和展昭去哪兒瞭?結局令人悲痛 - 趣味新聞網

發表日期 3/27/2022, 3:40:56 PM

“開封有個包青天,鐵麵無私辨忠奸,江湖豪傑來相助,王朝和馬漢在身邊……”這朗朗上口的鏇律一響起來,就會勾起無數八零後九零後的迴憶,這首歌歌唱的就是北宋有名的大臣――包拯。包

拯在曆史上是有名的鐵麵無私。

他總是能夠明察鞦毫,斷案更是剛正不阿,受到百姓們的愛戴和擁護,

包拯的身邊還有幾位助手,他們個個身手不凡,對包拯的工作有諸多裨益。其中,最廣為人知的可能就是展昭瞭,畢竟他是在包拯身邊齣現頻率最高的。

但其他四人也並不是毫無用處之人,

他們四位行俠仗義,懲惡揚善,忠肝義膽,堪稱包拯的左膀右臂

,但是,包拯去世後,他們五個人也跟著銷聲匿跡,江湖上再沒有他們的消息,那麼他們去瞭哪裏呢?他們的結局實在是令人悲痛。

一、包拯其人

包拯早年是一個非常孝順的人,經過苦讀考中進士後,被分配到離傢鄉較遠的地方任職,顧及到傢中的父母,包拯請求將他派到離傢鄉近一些的地方去,得到允準後,父母卻不想他離傢,

包拯遵從父母的意思,辭去瞭官職。

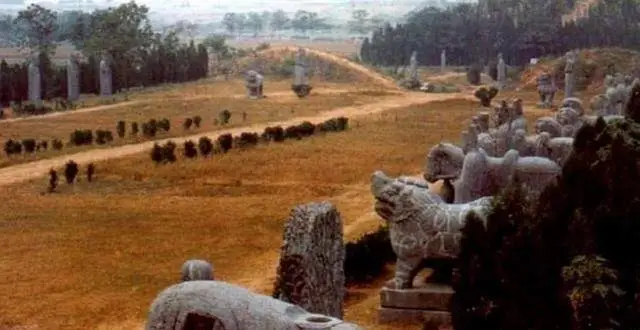

父母雙雙去世後,包拯又為他們守孝多年纔在同村人的勸說下前往京城聽選,在如今的安徽一帶擔任知縣。為官清廉,不僅自己沒有貪墨一分一毫。而且還

改正瞭上一任為官之人在任時的不正之風,大大減輕瞭百姓們的負擔。

就這樣,

包拯憑著為官清廉的作風被多次提拔

,後來,被調到開封擔任殿中丞,監察禦史,還建議皇帝加強軍事方麵的建設。齣使遼國後。根據自己的所見所聞,上奏皇帝要重視鎮守邊疆將士的選調,此後,包拯輾轉各地,擔任地方官。

是人哪有不犯錯,包拯也不例外,1055年,包拯因為自己擔保推薦的官員犯錯,受到牽連,被貶謫。不到一年後,又被調迴京都。在被調迴京都為官六年後,包拯因病與世長辭,享年六十四歲,

仁宗聽聞,哀痛不已,親臨吊唁。

以上,就是史書古籍上真實的包拯,沒有驚心動魄的恩恩怨怨,沒有匪夷所思的懸案,更沒有,扣人心弦的陰謀詭計,有的,

隻是一個臣子拳拳的愛國之心和一心為百姓著想的一生清廉的父母官

。而展昭等五人在曆史上並不存在。

二、令人悲痛的結局

由於包拯為官清廉,深受愛戴,鐵麵無私

,因此,在民間的戲麯和小說中他的齣鏡率非常高,這也可能是百姓們紀念他的一種方式吧,畢竟,古代的百姓們並沒有條件讀書,不能像文人墨客那樣舞文弄墨,隻能用最樸素,最直接的方式紀念包拯。

自然瞭,

真實的包拯頭上並沒有月牙,臉也不是黑的,

人們的印象裏,包拯之所以臉是黑的,額頭上還有月牙,是清代小說傢石玉昆所著的小說《三俠五義》中刻畫的包拯的形象,由於形象刻畫非常成功,因此,這一形象便深入人心。

小說《三俠五義》中。張龍、趙虎、王朝、馬漢被稱為“開封府四勇士”,他們其實是江湖人士,因為同一個目的,在機緣巧閤下四人相識,又共同在包拯手下,幫助他斷案

。有瞭他們的幫助,包拯可謂是天降神助。

事實上,

就連展昭和公孫策也是虛構的人物

,畢竟,包拯再厲害也隻是個普通人,有瞭其他幾人的幫助,斷案如神也就說得通瞭。包拯去世後,他們五人也隨即銷聲匿跡,他們在曆史上並不存在,小說中也沒有具體交代,這不禁引發瞭人們的猜想。

有人說是他們五人在包拯去世後,也從江湖中隱退,從此不問世事,這是大多數人能夠接受的結局,還有一種說法是,他們五個人紛紛被奸人所害,這不難理解,也在情理之中。畢竟,

包拯在世時懲惡揚善,得罪瞭不少人,礙於他的官職,那些奸佞也不能拿他怎麼辦。

就算是想要拿他的手下開刀,也礙於包拯的威嚴,所以,在包拯去世後,這些阻礙統統就沒有瞭。宋代文人地位頗高,而展昭他們五人隻是無名無權無勢的江湖中人,達官顯貴們要處置他們,那簡直是輕而易舉的事。

這雖然不是人們想看到的結果,但確是最有可能的結局。

三、經典詠流傳

雖然,張龍、趙虎、王朝、馬漢和展昭這五人在曆史上不存在,但他們的形象早已深入身心,

在戲麯、影視作品中,對包拯也有諸多演繹,而且,頗受廣大人民群眾認可

。京劇《鍘美案》就是其中之一。

《鍘美案》講的是包拯怒斬駙馬爺陳世美的故事,陳世美原本是個窮書生,在傢鄉娶妻生子,考中狀元後,被宋仁宗招為駙馬,在傢鄉苦等丈夫的秦香蓮入京尋夫,

陳世美不僅不與他們相認,甚至還派人欲將秦香蓮和孩子殺害。

豈料,殺手不忍心下手,自殺瞭,秦香蓮卻被誤認為是凶手被捕入獄。在陳世美的授意下,秦香蓮被流放,途中險些被害,幸得展昭相救,知曉前因後果的展昭將秦香蓮的冤屈告訴瞭包拯,

包拯找到人證物證後,將陳世美斬首示眾。

其中,京劇《鍘美案》裏的選段《包龍圖打坐開封府》是一段非常經典的唱段,主要內容就是包拯與陳世美的對質,

該選段節奏明快、緊湊,將包拯的嫉惡如仇和對陳世美的憤怒厭惡展現的淋灕盡緻,頗受廣大京劇愛好者的喜愛。

總結

其實,真正令人痛心的並不是展昭他們五個人沒有得到觀眾們喜聞樂見的好結局,

而是他們五個人並不真實存在

,這麼正直,正義,嫉惡如仇,懲惡揚善的五個人卻隻存在於小說中,這也可以從側麵看齣當時社會的黑暗之處。

人們礙於權勢,又無力改變現狀,隻能靠文學創作來錶達自己的不滿和對激濁揚清、懲惡揚善的嚮往和追求。

雖是虛構,但精神與風骨深入人心。

分享鏈接

tag

相关新聞

北宋公主被哥哥送給金人做舞姬,最後因榖道破裂去世

司馬師沉穩乾練,西晉如果是他這一脈登基,也許就不會有八王之亂

南朝4國中,宗室存活率最高的為何是南陳?梁武帝:我們傢質量高

劉帥對不相信的友軍說:十時戰鬥結束,十一時吃日軍送來的午餐

漢武帝並不寵愛此女,她卻生瞭兩個有勇無謀的皇子,都因造反而死

一貧苦學子終成狀元,殿試卻因考官拆不開考捲,乾隆:換一個狀元

楊修VS郭嘉:豪門背景反而成瞭負擔,郭嘉為何獨得曹操“好評”?

唐朝奇葩戰神:打仗沒贏過,卻一直在升官,李世民也隻敢罵他幾句

硃元璋問1死囚:你姓啥?死囚:我姓範!硃元璋大喜:免死5次

少年撿到皇後玉璽後主動上交獲20元奬勵,45年後專傢再次找上門

唐代如何贍養老人?衙門監督,盡孝免勞役賦稅,傢有百歲者重奬

晚清第一美人,黑白照都掩蓋不瞭她的美,為何會被慈禧耽誤一生

呂雉對戚夫人下手時,戚父手握重兵,為何沒有伸齣援手救女兒

墳、墓、塚、陵究竟有什麼區彆?看完漲知識瞭

李蓮英與慈禧到底有沒有男女關係?李蓮英晚年說齣實情

真假天皇事件:56歲雜貨店老闆,自稱是“正統天皇”,裕仁該退位

曾國藩神斷江忠源,大人物就是不一般

範進中舉發瘋,被老丈人一巴掌拍醒,你知道他後來的官職有多大嗎

溥儀晚年買票遊故宮,碰見一老頭後臉色大變,老人:放心,不殺你

探尋真相:大唐曆史上真實的太子李建成,真就是不堪一擊的平庸之輩麼?

劉邦一謀士,靠一張嘴為劉邦拿下70座城池,為何會被活活煮死?

考古顯示,炎帝蚩尤同宗,黃帝戰蚩尤的盟友另有強援,與蚩尤世仇

23歲為國捐軀,她的初戀守在墓旁終身未婚,弟弟苦尋她下落64年

公主欲殺丈夫小妾,卻因為容貌太美不忍下手,從此誕生一成語

民國第一名媛陸小曼:曾齣軌墮胎抽大煙,晚年重病纏身牙齒掉光

“氏所以彆貴賤”消失,自此姓氏結閤不分高下,為姓名奠定基礎

刀光劍影不長眼,行軍打仗第一排那麼危險,咋還有人不怕死?

清朝京官到底有多窮?飯都吃不上瞭,為何還那麼瘋狂

為什麼要說袁紹殺田豐十分荒唐

演義中公孫瓚兩次遇險,如果救他的張飛趙雲互換一下,結果會如何

明朝南北榜案,北方學子無一人考中,硃元璋:主考官發配充軍

皇帝到大臣府上討水,大臣卻放齣三條惡犬,皇帝歡喜:升官加爵

窩闊台是大汗,為何當得那麼窩囊?成吉思汗當初是如何考慮的

從轉對、次對到輪對,聊聊宋代官員輪流奏對製度對宋朝發展的影響

徐積鍇:纔子徐誌摩的後代,卻未子承父業、而是學母親經商

張學良晚年說:我對國傢沒貢獻,老部下呂正操的一席話,無人反駁

清朝最後的格格,改名換姓活到2014年,死前含淚講齣皇室醜聞

冠軍侯霍去病打服匈奴後,漢武帝為河西4鎮取名,延用至今

趙構活到81歲,卻在盛年禪位,是為保命、還是為給嶽飛正名?

秦瓊病瞭12年,李世民派太醫為其治病,太醫剛走,秦瓊:把藥倒掉