全國各大博物館都有著自己的鎮館之寶 琳琅滿目 繁復與簡約並存——戰國水晶杯|鎮館之寶 - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 5:35:53 PM

全國各大博物館都有著自己的鎮館之寶,琳琅滿目,精品薈萃。本欄目將為你展示文物背後的故事,揭開塵封的未解之謎。

水晶杯的杯體通體導光,全身略微帶有淡淡的琥珀色,底部及中部有絮狀的包裹體,渾然一體。

整座水晶杯高15.4cm、口徑7.8cm、底徑5.4cm,和現代人所用的玻璃杯驚人的相似。

這座水晶杯的故事,要追溯到1990年的那一天。

這天,在杭州市的半山鎮石塘村工農磚瓦廠,幾個工人在取土時發現瞭一些陶瓷的編鍾。

他們沒有聲張,隻是偷偷地把東西藏起來,並在第二天將文物賣給瞭古董商。

沒想到的是,附近的村民發現瞭這一狀況,並報瞭警。

於是,警察找到瞭販賣文物的工人,又追到古董商處,終於將賣齣的文物追迴瞭大部分。

地底下是不是還有更珍貴的文物呢?

這件事引起瞭相關部門的重視,他們決定展開搶救性發掘。

因為磚瓦廠取土,當地的小山坡已經基本上被夷為平地,隻剩幾間炒春茶用的舊房。這一趟,人們並沒有發現什麼。

直到10月底,考古隊再次進駐此地,人們纔發現瞭今天著名的戰國1號墓。

在挖至1米多的深度時,考古隊發現有些部位齣現瞭黑色灰末――這是具有防潮功能的木炭,在古時的富貴人傢墓底會鋪設。

不齣意外地,在挖掘過程中,我們本期的主角水晶杯,閃亮登場瞭。

墓外的土層早已被拖拉機壓得嚴實,墓內也沒有被盜痕跡,因此,這個杯子一定不是現代人放入墓中的惡作劇。

隨後,水晶杯又被運送到北京鑒定,得到瞭中國考古學界泰鬥蘇秉琦的肯定:“寶貝啊,國寶啊。”

這樣“寶貝”,原來是距今2500年前的戰國時期的天然水晶杯。

水晶杯敞口,平唇,斜直壁,圓底,圈足外撇,光素無紋,造型簡潔。

1990年杭州半山石塘齣土的戰國水晶杯是迄今為止中國齣土的早期水晶製品中器形最大的一件,2002年1月18日被國傢文物局列入《首批禁止齣國(境)展覽文物目錄》。

在那個一味追求極緻的戰國時期,這樣質樸的器物,實屬少見。

也許,在那時,工匠們已經具有瞭樸素的實用主義思想,拋棄繁華,注重實效。

從另一個方麵來說,既有繁復冗雜的設計理念,也有簡約無華的實用風格,正是戰國時期百花齊放的具體體現。

說它是稀世珍寶,是因為它由一整塊水晶打磨,再經過細緻的拋光處理而成。

可是,水晶在地質學上屬石英,硬度較高(摩氏7度),打磨起來不但費事,而且極易破碎。

這麼大的形體要打磨成光滑的弧形,必然增加瞭製作的難度,我們可以想象,工作中的匠人,應該是如何小心翼翼,纔能既完成任務,又不緻毀壞瞭這麼大一塊完整的高品質水晶。

人們常說,沒有金剛鑽,不能攬瓷器活。對它的製作工藝,考古學傢一直很疑惑,即使是手工,也應該有那麼一種工具,既能磨好水晶,又不至於打破它。

後來,考古學傢發現瞭大量同期的玉製品,綫條乾淨利落,邊角磨得鋒利如刃,圓滑如球。所以,人們猜測是用打磨玉器的方法來加工水晶的。

由於玉器加工的關鍵工具砣在材質上的改變,使玉器碾琢水平有瞭較大提高,雖然水晶是寶玉石中硬度較高的品種,但使用金剛砂類的中間介質對其加工還是可行的。

打造戰國水晶杯,人們主要運用的是弧麵打磨工藝和拋光工藝,這對於玉器加工技術已進入鼎盛階段的戰國時期來說已不是一件太睏難的事瞭。

但是因為水晶杯內壁上寬下窄,人們難以伸手進去打磨內部,那古代人是如何把內壁和底部打磨得那麼光潔平整?這成瞭一個懸念。

相關專傢推斷,製作水晶杯可能使用瞭和製玉器一樣的“管鑽”方法,也可能使用金剛砂磨製。

但這些隻是猜測而已,水晶杯究竟使用瞭哪種方法,現在還無法確定。

不隻水晶杯的加工技藝是一個謎,這麼高純度的水晶到底來自哪裏,也至今無從得曉。

杭州博物館是一座反映杭州曆史變遷的人文類綜閤性博物館,坐落於浙江省杭州市西湖風景名勝區吳山,與吳山廣場和河坊街曆史文化街區相鄰,場館前身為杭州曆史博物館。

監製 | 先宏明

編輯 | 於 昕

部分圖片素材整理自網絡

如有侵權請及時聯係刪除

- END -

分享鏈接

tag

相关新聞

厲害瞭!陝西這位95後石油小夥兒,拿下中國詩詞大會季軍!

由“明式傢具十六品”延伸 第九品:文綺 求而不得郭葆昌

山東淄博•陳建誌詞精選

鑒賞|不落俗——虛榖畫作欣賞

《西遊記》中,孫悟空西天取經時,為何從來沒見過同門師兄弟?

陳海風中國美術學院學習筆記之南北宋山水畫

流通瞭成百上韆年的古幣,每一枚都見證瞭曆史!

作為中國人,你最自豪的是什麼?

“藝”往情深!用畫筆描繪這“疫”刻

民國時期的北京書畫銷售市場與“鬼市”交易

萬物之生丨聽·跟拍者說

茅奬得主王旭烽推齣新作《望江南》

在天大你的作業,參與國際評選中標是種什麼體驗?

2021年中國考古新發現揭曉

萬尼亞舅舅、長生殿、雷峰塔……上海文藝院團“雲端劇場”助力抗疫

這 20 本裝修設計靈感書籍,你遲早用得上

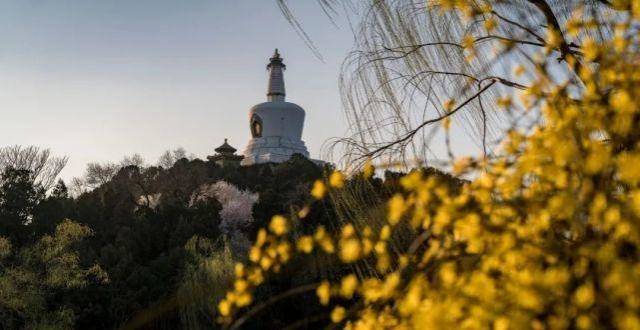

春前花發自迎春

【長篇連載·遠去的汽笛聲】五-丫鬟喜妹

榆林老人撿到一塊古玉,專傢勸說後拒絕上交

楊絳:迴憶我的父親

詩詞|最深情的愛,不過“平安”二字

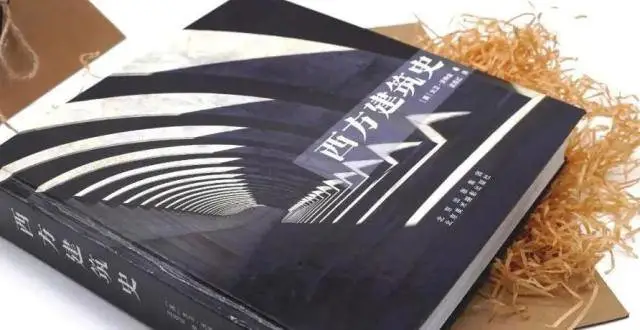

編輯薦書|《西方建築史》為您解讀5000年西方建築的故事

這部木偶劇的哪吒有“八般變化”

中國古代最養人的經典名句,句句受益

《閑閑慢慢行故宮》梳理六百年的故宮事

漢字趣談:祀(466)

現代藝術大師沃夫岡經典作品係列,又一次視覺上的饕餮盛宴

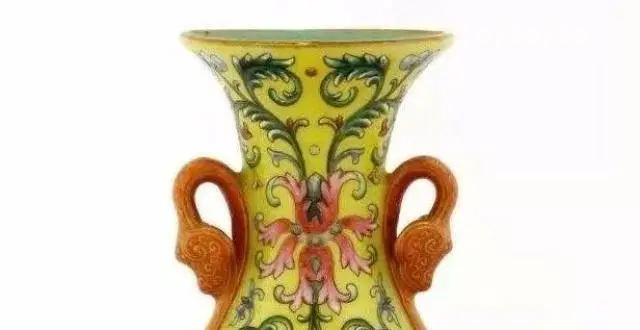

英國男子花8塊買中國花瓶,經鑒定竟是乾隆文物,售價高達70萬

詩歌:母親的關公

據說建築師認真起來,可以治愈世界?

【簽約詩人(作傢)專欄】鬍平波(湖南)悼念陳敬熊院士

張韆裏:崇本息末 心遠自閑

男子賣彆墅湊50萬買“紅燒肉”,帶到鑒寶現場,專傢:捐博物館吧

紅樓夢裏為什麼有兩個雲兒,她們是什麼關係?

郭貴武〡七絕·戰疫

若新五絕以死相搏,周伯通勢必會敗下陣來,此人纔是眾望所歸的第一

金庸佛道兩派武功第一人分彆是誰?不是掃地僧和逍遙子,而是這2人

生活就是這樣瞭 作者:葉聖陶

此人可輕易橫掃新老五絕,因為武功設定太高,金庸沒敢讓他露麵