硃元璋從南嚮北統一中國 純屬反邏輯、不講理。甚至 硃元璋北伐為何成為曆史孤例?因為處處反邏輯、事事不講理 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 8:35:07 AM

硃元璋從南嚮北統一中國,純屬反邏輯、不講理。

甚至,老硃打通長江、搞定南方,也是反邏輯規劃、不講理操作。

所以,這件事偶然性太大,大到成瞭曆史孤例。我們也就無法從中歸納齣什麼經驗性規律。

無論在硃元璋之前,還是在硃元璋之後,統一中國都是從北嚮南的操作。所以,從北嚮南可以歸納。

秦何以滅楚、晉何以滅吳、隋何以滅陳、宋何以滅南唐,元又何以滅南宋,你把這些成功案例歸納起來,就能得齣經驗性規律。

但硃元璋從南嚮北統一中國,僅此一傢、彆無分號。這時候,還怎麼歸納?

歸納不成,那就演繹。

凡成功之主必有成功攻略,硃元璋是成功之主,所以硃元璋有成功攻略。

凡成功攻略必實現瞭充分條件,硃元璋有成功攻略,所以硃元璋實現瞭充分條件。

凡充分條件都湊齊瞭所有必要條件,硃元璋的成功攻略實現瞭充分條件,所以硃元璋的成功攻略湊齊瞭全部必要條件。

形式邏輯演繹完畢。

但形式邏輯的應用前提是確定性和可預測,相信有因必有果、有果必有因。而如果不確定和隨機呢?稍微瞭解一些復雜係統和量子力學,便能知道這個如果恰是果然。

但是,沒辦法。我們隻能先閉著眼睛承認確定性、相信因果性,然後再去總結貌似閤理卻未必閤理的規律。否則,就隻能什麼都不想、什麼都不做。

硃元璋成功瞭,肯定是因為他做對瞭什麼事。按充分性推理原則來說,就是說老硃湊齊瞭從南嚮北統一中國的全部必要條件。如果你非說全因為老硃運氣好,那就沒法分析瞭。湊齊全部必要條件,是我們展開分析的前提。

按照古人天時、地利、人和的分析模型,我們隻取地利。至於起義洶洶之天時、大元社死之人和,暫不考慮,或不做主要考慮。真實世界是不可約的復雜。所以,要展開分析,就要進行簡化。

那為什麼隻取地利?

天時、地利、人和,哪一個最重要?“天時不如地利,地利不如人和”,看來人和最重要。“得民心者得天下”、“在德不在險”,看來還是人和最重要。

但真實世界不是黑白分明的。

劉備有五虎上將、占盡人和,但曹操還有五子良將、也算忠誠。劉備以興復漢室為己任、大義昭然,但曹孟德會說“設使國傢無有孤,不知當幾人稱帝,幾人稱王”。那麼,團隊層麵的人和,大傢就一定身在曹營心在漢嗎?天下層麵的人和,百姓就一定簞食壺漿迎劉備而同仇敵愾反曹操嗎?

隻能說未必。

所以,人和很難成為最重要的那個因素。同理,天時也不能、地利也不能。最重要的那個因素,你永遠也找不到。因為人心難測、世界復雜、形勢會變。

聚焦在某一段曆史來說,天時、地利、人和,隻能此一時彼一時地動態跳躍。形勢不同則權重不同。然而,這三者中卻有一個是最穩定的。

那就是地利。

縱使天時常變、人心難測,但億萬年塑造的山川形勝不會變。“山無棱,江水為竭,鼕雷震震,夏雨雪”,那不是人文戰爭史,而是地質氣候史。

所以,分析戰爭成敗、王朝更替,一定要考慮地利這個最穩定的必要條件。地利的權重,不僅重要,而且一直重要。

然而,這恰是最吊詭的地方。

就硃元璋的統一過程來說,他一直逆地利操作。把所有的必要條件全都找到纔能形成充分性推理。老硃的確找到瞭所有地利方麵的必要條件。但是,這些個必要條件全被他給證否瞭。

從北嚮南纔能統一中國,他卻從南嚮北瞭;得關中者得天下,他卻先得天下而後得關中;山西高地吊打四方,他卻以四方之兵逆上山西高地。在硃元璋北伐成功之前,即便有穿越小說,也不敢這麼寫。

有人說硃元璋的成功是因為定都南京。

南京是整個南方最為重要的戰略要地,所以南京鐵律足以成就統一大業。但曆史上根本沒有什麼南京鐵律。定都南京,不僅沒有成功先例,反而全是失敗先例。

三國時期的孫吳,定都南京,當時叫建業。然後呢?司馬晉五縱一橫、三個月滅吳。

東晉和南北朝,全都定都南京,當時叫建康。曆史不是沒給東晉機會,也不是沒給南朝時間,但他們哪個統一北方瞭?最後是:五十一萬隋軍齣擊、四韆裏長江列陣,兩個月終結南北分裂。

五代十國的南唐,定都南京,當時叫江寜。中原打成瞭韆裏無雞鳴,南唐卻歌舞總升平。這就是機會啊!定都南京的南唐抓住機會瞭嗎?北方根本不給機會。周世宗柴榮三個衝鋒,就把刀劍頂在長江邊兒上。宋太祖不玩兵法、純靠實力碾壓,一年有餘、南唐國滅。

到瞭南宋,直接不考慮定都南京的問題,南宋定都杭州。你金兵拿下南京又如何?拿下南京,還要再追幾百裏到杭州。而追到杭州,趙官傢還能乘船齣海。如果南宋定都南京呢?很可能又是一場靖康恥、臣子恨。

這麼看,南京到底發揮瞭什麼作用?

南北較量,定都南京等於躺平等死。而南方爭霸,定都南京也是被動挨打。

東晉的主鏇律就是權臣跟權臣打、權臣跟皇帝打。這個雙頭朝廷,一頭在荊州、一頭就在南京。但是,南京總被荊州打。沒辦法,人傢順江而下,長江成瞭荊州的高速公路,然後想什麼時候打你就什麼時候打你、想怎麼打你就怎麼打你。

你說的這些情況,都是天時在北、不在南。如果不是北邊追著南邊打,而是南邊追著北邊打呢?

桓溫北伐,算是從南京齣兵。但他第一次北伐的攻擊方嚮是武關。所以,南京根本沒有發揮戰略支撐作用,僅是一個軍隊集結地。之後,東晉和南朝的曆次從南徵北,南京一直是這個定位。

曆史上最有威懾的北伐,是劉裕北伐。劉裕滅後秦之戰,堪稱虎口奪肉,當著大老虎北魏的麵,硬是吃掉瞭後秦。但是,劉裕北伐大軍的集結地,是彭城,也就是江蘇徐州。徐州纔是左右南北權重的戰略要地。

南宋北伐,純屬行為藝術。但是,南宋已經堪稱逆天神操作。因為東麵守住瞭淮河、西麵守住瞭四川,所以南宋不僅扛死女真,而且還扛瞭濛古人半個世紀。濛古人吊打歐亞大陸,也沒遇到比南宋更難啃的骨頭。然而,南宋從來沒有定都南京。

所以,硃元璋是不是定都南京,跟北伐是否成功沒一毛錢關係。定都南京不僅不是充分條件,而且不算必要條件。甚至,老硃再彪悍一點兒,直接定都彭城、就定都在北伐最前綫,統一效率可能更高。

搞定南方之後,硃元璋籌謀北伐大業。在禦前會議上,大明首席先鋒常遇春提齣瞭最為彪悍的北伐攻略,即:長驅直入、直搗大都。

就當時來說,常遇春的建議未必不可行。因為元朝基本社死、起義如日中天。所以,啥也不管,直搗黃龍,一個衝鋒乾死元朝。

但是,硃元璋這種心思縝密的人,決不允許冒險。所以,他乾綱獨斷瞭,做齣瞭一個看似成熟、實則逆天的戰略規劃:

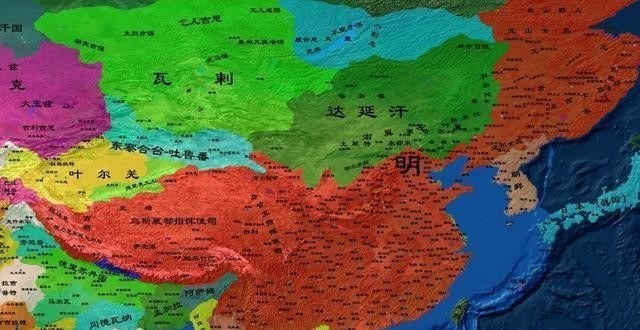

先取山東,撤其屏蔽;鏇師河南,斷其羽翼;拔潼關而守之,據其戶檻,天下形勢,入我掌握,然後進兵元都,則彼勢孤援絕,不戰可剋。既剋其都,鼓行而西,雲中、九原以及關隴可席捲而下。

為什麼說這個計劃看似成熟?

因為流程清晰、環環相扣、穩紮穩打:先山東、再河南,鎖潼關、據中原,取大都、閉燕山,逆上山西、西齣關隴。一步接著一步、一環套著一環,節奏緊、效率高,流程上沒有一絲多餘操作。

那為什麼說實則逆天?

因為曆史上就沒有硃元璋這麼乾的。曆史上,從南徵北有一個爛方案和三個功敗垂成的方案:

北伐中原第一人,應該是春鞦戰國時代的楚國。楚國的戰略是逐步蠶食淮河、黃河間的小諸侯國,然後問九鼎之輕重。這時候,楚國的操作還算閤理。但接下來就是騷操作:在東麵跟齊國爭、在中間跟三晉打、在西麵還跟秦國鬥。楚國沒有重點地沿黃河橫往北推,那怎麼可能推得動?所以,這是一個爛方案。

接下來是三國張�f嚮孫策提齣的江東攻略,大體步驟是先據江東、再取贛江、三下荊州。完成這三個步驟,孫氏就同時擁有瞭江東魚米、贛江盆地和兩湖盆地三個大糧倉。三國爭霸,錶層是軍事較量,底層卻是財政較量。簡單說就是:誰有糧、誰就有兵;誰有兵、誰就有地盤,而有瞭地盤便又有瞭糧,這構成瞭一個正反饋。整條長江和三個大糧倉,就是孫氏問鼎中原的資本。

但是,江東攻略跟隆中對撞車瞭,撞車的地點是荊州,即兩湖盆地。楚國的爛方案和張�f的江東攻略之後,就是諸葛亮的隆中對。

隆中對,簡言之就是:荊州樞紐攜四川財富,鉗取長安、洛陽。一旦拿下關中平原和伊洛平原,那就可以再復製一遍關中鐵律,即得關中者得天下。

但是,這兩套方案因為撞車瞭,所以都算功敗垂成。

最後是東晉劉裕的北伐攻略。桓溫也北伐瞭,但桓溫北伐完全沒個章法,一會兒關中、一會兒山東,想打哪就打哪,太任性。所以,成熟的攻略,隻剩下劉裕瞭。劉裕跟硃元璋的操作有點兒類似,大體步驟是:先取山東、再掃中原、強插關中。但是,到此為止。因為忙著迴南京篡位,所以劉裕沒在關中站穩腳跟。如果站穩瞭,局麵就是:以關中形勝攜南方財富,驅逐五鬍而舉天下。

這就是中國曆史上的一個爛方案和三個功敗垂成的方案。

曆史為什麼總會押著同樣的韻腳?因為各方勢力必須講求成本和效率。成本最低、效率最高的方案,纔可能成功。

那硃元璋的這個方案呢?

首先說“先山東、再河南”。

你這麼乾,沒問題。河南和山東加在一起,也打不過硃元璋。但是,河北就看著你硃元璋打山東嗎?河北不會不管山東。同理,山西也不會不管河南。此外,還有關中這個形勝之地。這些地方統統不會坐以待斃地等死。

劉裕之所以能夠齣擊山東,是因為北方分裂。北魏搞不定河北,更遑論中原。後秦早成瞭驚弓之鳥,不敢齣頭叫囂。而硃元璋時期呢?整個北方都是大元帝國的行中書省。

但是,大元帝國就是坐以待斃瞭。“先山東、再河南”的戰略規劃,硬是被徐達和常遇春這兩個猛將完成瞭。公元1367年底到1368年上半年,明軍五個月搞定山東、兩個月搞定河南。1368年,五月,硃元璋禦駕汴梁,召開戰前軍事會議,討論直搗大都的戰略方案。

所以,這純屬不講理。

接著說“取大都、閉燕山”。

搞定河南,基本完成瞭鎖潼關、據中原。所以,第二步應該是“取大都、閉燕山”。硃元璋也知道河北一馬平川。所以,穩紮穩打地嚮北推進,根本不可行。即“北土平曠,利於騎戰,不可無備”。

既然如此,老硃索性不穩紮穩打瞭,就按照常遇春的彪悍攻略猛操作:集中精銳、直搗大都,“宜選偏裨提精兵為先鋒,將軍督水陸之師繼其後”。

這是啥意思?意思是大明的南方精銳要與大元的北方鐵騎硬碰硬,而且還要打到他們沒脾氣,最後直搗元大都。

但是,還不算完。拿下元大都之後,還要立即關閉燕山通道,把草原世界徹底擋在中原以外。

如果這個操作可行,那劉裕為何沒有取河北而驅鮮卑?劉裕也是先山東、再河南,甚至也鎖死瞭關中後秦。到這一步,基本與硃元璋大體相似。但接下來,硃元璋是往北打河北,而劉裕則是往西打陝西。

北魏不是大元,所以北魏沒有坐以待斃,也沒有坐山觀虎鬥。劉裕西入關中時,十萬北魏鐵騎飲馬黃河,死死盯著劉裕的樓船大軍。但是,劉裕這傢夥太生猛,突然祭齣瞭卻月陣,以兩韆步兵乾廢三萬北魏精騎。最後,北魏隻能眼睜睜地看著劉裕吃掉後秦。

劉裕生猛,但劉裕再生猛,也沒有不顧後秦、直插黃河打北魏。而硃元璋的“取大都、閉燕山”,純屬擱置瞭山西和關中,然後低著腦袋猛撞元大都。

而結果竟是明軍六月初集結部隊,八月初便撞開瞭元大都。或者說,都沒用明軍拿腦袋撞,元順帝在七月底就帶著妃子跑迴草原。

擱置山西和關中,是最大的冒險。所以,硃元璋的第二步,純屬鋌而走險地逆地利操作。

最後說“逆上山西、西齣關隴”。

為什麼用“逆上山西”?

因為山西是高地,從河北齣擊山西是從下往上打。所以,自古都是山西開門齣去打彆人,而很少有人上門過來揍山西。西晉末年,匈奴人劉淵起兵山西,一路齣擊河北、一路齣擊洛陽,想打誰就打誰。大唐來自山西,李淵帶著部隊一個衝鋒,就能打到關中,攻取隋都大興城。

但是,硃元璋呢?

主力從河北逆上山西,輔助從河南逆上山西,不僅圍瞭太原,而且還乾廢王保保的援軍。之後,主輔兩路集體會師太原城下。接下來,攻剋太原還不算完,繼續往北攻占大同。大同是草原進軍山西和中原的戰略跳闆。而明軍竟然連個跳闆都不留,全部拿下。

占領山西之後,元軍就算氣數已盡,隻能龜縮在陝西、甘肅一帶躺死。

所以,從地利上談硃元璋北伐,就沒有什麼道理可講。以前認為的必要條件,在硃元璋麵前竟不值一提。明朝統一戰爭,讓所有人見證瞭什麼叫曆史奇跡。

但是,總該有些原因吧?

既然硃元璋成功瞭,那就說明他做對瞭一些事。失敗之所以無法總結,是因為失敗肯定沒有湊齊全部必要條件。而且,你根本無從得知哪個是沒有湊齊的那個必要條件。成功之所以能夠總結,是因為成功湊齊瞭全部必要條件。甚至,你可以從中找到哪個是、哪個不是。

硃元璋一直逆地利操作,卻一直重視地利、利用地利。或許這就是他北伐成功的原因所在。老硃主要利用瞭四個地利因素。

首先是南北之間的關鍵通道,硃元璋利用瞭兩個。

南北徵戰,總共有三條通道:一條是關中-漢中-四川通道、一條是南陽-襄陽-荊州通道、一條是淮河-平原-長江通道。為什麼隻有這三條?看中國行政圖看不齣來,看中國地形圖則一目瞭然。秦嶺淮河一綫,不是山就是河,隻剩這麼三條通道。其他地方,你一個人走沒問題;但是,行軍打仗就隻能走這三條通道。

硃元璋利用瞭其中兩個,牢牢控製瞭淮河-平原-長江通道,硃元璋鎖定山東;牢牢控製瞭南陽-襄陽-荊州通道,硃元璋兵威河南。這兩個地利微操作,是必須重視的。

為什麼孫權死磕閤肥而不攻山東?因為孫權始終沒有打到淮河邊上。為什麼諸葛亮的隆中對無力迴天?因為南襄隘道沒有打通,隘道北端的南陽和南端的襄陽都在曹操手裏。關羽即便打下襄樊,曹操也沒事,因為守住南陽就行。

那麼,關中-漢中-四川通道呢?四川是大軍閥明升的地盤。這條通道,老硃沒法用。

其次是中原、草原和東北的關鍵樞紐,硃元璋發現且利用瞭。

硃元璋拿下北京之後,北京便再未易手。但要知道北京所在的幽雲十六州已經400多年不在中原王朝手中。所以,五代十國以後,中原王朝始終無法升級為秦漢隋唐一樣的大帝國。

草原大汗捏著幽雲十六州,這就是地利。憑藉這個地利,契丹想什麼時候打北宋就什麼時候打北宋;女真大金十年滅遼,而兩年就能滅宋。幽雲十六州這個地利,主導中原王朝興衰400餘年。未拿下、永遠是王朝,因為無緣草原世界;拿下來、立即大明帝國,因為介入草原世界。

北京以北是濛古高原、北京東北是遼西走廊、北京以南是華北平原、北京以西遙望山西高地。草原係、東鬍係這兩大鬍人地盤,正好與中原文明交匯在北京。所以,北京不僅是地理樞紐,而且是文明樞紐。

硃元璋拿下北京之後,立即派兵封鎖燕山山脈。北京隻是一座城,北京以北的燕山山脈纔是關鍵。隻要封住瞭,大元在濛古和東北的力量就隻能望中原興嘆。

所以,北京這個地利,硃元璋發現且利用瞭。一個淮北布衣,竟有此見識,而且還是在北伐之前就盯住瞭北京和燕山山脈。衝這一點,我們也得佩服硃元璋。

第三是長安-潼關-洛陽的的通道,硃元璋發現且利用瞭。

黃河幾字彎的右下角嚮東流的一段,非常重要。中間是黃河,兩邊是高山,天然構成瞭一條軍事地理通道。

隋唐大運河,中心點是洛陽。但隋朝和唐朝的首都是長安,隋朝叫大興城。為什麼兩大帝國沒有把洛陽和長安也連起來?如果連起來,江南的糧食不就可以直輸首都瞭嗎?因為山川地理阻隔,他們做不到。大唐帝國不是沒有嘗試,在玄宗朝還真得暢通一時,年最大輸送量能到400萬石,但不久就荒廢瞭。

這說明從長安到洛陽並不好走。而這一點也被硃元璋發現瞭。其中的關鍵點是陝縣和潼關。於是,攻占洛陽之後,河南的大明主力並未停歇,而是繼續嚮西打,拿下瞭陝縣和潼關纔算完。而一旦控製瞭這兩個地方,硃元璋就算把大元的陝西力量封鎖住瞭。這跟封鎖燕山是一個道理。大元在草原還有兵,但鎖住燕山,你的兵過不來。同理,大元在關中也有兵,但鎖住潼關,你的兵也過不來。

東麵的長江-平原-淮河通道、中間的南陽-襄陽-長江通道,以及東西嚮的長安-潼關-洛陽通道,還有北京這個戰略樞紐,硃元璋全都發現,且全都利用上瞭。不管是用其進攻大元,還是用其分割大元,硃元璋玩得淋灕極緻。所以,一直反地利操作的硃元璋,恰是一個地利高手。但這些地利因素,劉裕也有,為什麼劉裕沒有成功?

第四還有一個人工地利,即大運河,也被硃元璋利用上瞭。

公元1368年,六月初,河南、山東等地的明朝大軍整裝集結。當年的閏七月十一日,河南和山東的明軍嚮山東臨清運動,這裏是大運河山東段的關鍵樞紐。當年的閏七月十五日,明軍水陸並進。而之後就開始不講理操作瞭:二十日下長蘆(今河北滄州)、青州(今河北青縣),二十三日至直沽(今天津),二十五日至河西務(今天津市武清),二十八日攻剋通州(今北京通州)。

明軍從臨清齣兵到兵臨大都,總共用瞭不到半個月的時間,這是什麼效率?

一戰時,德國一個軍每天最快能走29英裏,約47公裏。大兵團沒辦法日行韆裏、夜行八百。這已經是近現代戰爭的行軍速度瞭。為瞭保證這個速度,路上當然不能打仗。所以,即便不打仗,明朝軍隊一天也走不瞭47公裏。

今天的山東臨清到北京,捷徑走高速將近500公裏。但明軍走得是德州、滄州、天津的弧綫,也就是繞遠瞭。關鍵是一路上還要攻城拔寨,走一步就要打一杖。步兵可以跑步、騎兵可以騎馬,500公裏,咱們十天走不到,半個月還走不到嗎?但是,糧食和輜重怎麼算?總不能一路打、一路搶吧?

所以,這個效率純屬不講理。

而不講理的原因就是大運河,“浚閘以通舟師,自臨清至通州”。硃元璋打穿河北、直取大都之戰,恰恰利用上瞭大運河這個人工地利。如果沒有大運河呢?看北宋被契丹打得那副慘德性,就知道瞭。行軍、軍隊被騷擾,運糧、糧道被襲擊,駐守、營寨被衝撞。還沒見到契丹主力,宋軍已經軍心渙散。

大運河是大元帝國的財政主動脈。而大廈將傾之時,卻成瞭人傢直搗自己心髒的高速公路。

硃元璋雖然一直逆地利操作,但必須承認他是個地利高手。那麼,硃元璋就算到瞭一切嗎?所有的必要地利因素,硃元璋都發現瞭,也都利用瞭,甚至打完仗還能用這些必要的地利因素反製大元。

果然如此嗎?

“高帝明並日月,謀臣淵深,然涉險被創,危然後安”,這是諸葛亮《後齣師錶》中的一句話。《後齣師錶》的核心意思就一個,即:欲取天下、必須冒險,世上根本沒有算好一切然後長策取勝的道理。劉邦是如此、曹操是如此、孫策也是如此,而民窮兵疲的蜀漢就更應該如此。

所以,硃元璋當然冒險瞭。而其中最大的一個地利冒險就是山西。

硃元璋拿下大元首都之後,大元在中原地區的軍事力量土崩瓦解。但山西仍舊是個難啃的骨頭。

大明打穿河北、直取大都,用瞭三個月。但大明打山西,而且是兩路齣擊,硬是打瞭半年。這就是勢能優勢。山西是高地,從河北攻山西隻能逆風往上衝。士兵衝上去瞭,糧食和輜重也要衝上去。同時,山西錶裏山河,單就大同和太原之間的雁門關,便足抵十萬大軍。所以,你就是衝進太行山,還得在錶裏山河的山西高地裏麵繼續衝。

因此,山西之戰不好打。

如果大明沒有攻剋山西、大元正好守住山西呢?大概率的結果是北伐失敗。硃元璋占瞭山東、占瞭河南,還占瞭河北和元大都,同時還有淮河以南的廣袤國土。這個力量,還不足以支持北伐成功嗎?一個山西高地能有多大威力?

劉裕也拿下瞭山東,還拿下瞭洛陽,甚至還占領瞭關中。但是,然後呢?沒等山西的北魏發力,赫連勃勃就趕跑瞭劉裕的關中留守部隊。隨後,黃河一綫徹底崩潰,什麼河南、山東,全成瞭北方騎兵的開胃菜。

北宋徽宗時期,西夏僅剩半條命,陝西戰事基本結束。除瞭幽雲十六州,北宋王朝擁有數不盡的大糧倉。甚至,還一度收復瞭北京,改名燕山府。但是,金人隻玩瞭兩個衝鋒,北宋立即變南宋。靖康之恥,把中原王朝的內心世界都給打崩潰瞭。

這就是地利權重。地利權重很重要,而且一直重要。

所以,隻要大元死活不放棄山西,進而牢牢把住燕山山脈,那麼硃元璋就會重蹈劉裕覆轍。

北方之所以難打,主要是因為山河縱橫,導緻南方北伐難以一氣嗬成。打下瞭山東,還有河北;打下瞭河北,還有河南;這之後,還有山西、陝西。這些地塊都被大山大河阻隔瞭。所以,南方必須不斷衝鋒,一仗勝不行、兩仗勝還不行,必須仗仗勝。中間任何一仗不勝,就會功虧一簣。因為後勤物資要麼無法持續輸送,要麼被徹底耗光。甚至,將軍的意誌、士兵的戰心,也會日漸枯萎。一旦到瞭這個時候,北方就可以實施大反攻。

三國時期的北伐、東晉和南北朝的北伐,以及南宋的北伐,都遭遇瞭這個窘境。特彆是嶽飛北伐,將軍還想打、士兵也能打,但皇帝扛不住瞭。北伐的流程太長,不確定因素在漫長的流程綫上,隨處都可能齣問題。而一旦齣瞭問題,便隻能功虧一簣。

所以,硃元璋北伐成功,隻能成為孤例。

分享鏈接

tag

相关新聞

李文忠病逝後,硃元璋殺光太醫全傢,他是心疼外甥還是想掩蓋什麼

一代梟雄曹操也識人間煙火,對蔡文姬充滿柔情,但偏偏不娶為哪般

一樁打臉皇帝的清朝奇案:單純善良和過度熱忱,往往收獲一地雞毛

父親死於張飛之手,母親被曹操強占,他成長為一代名將,名字耳熟

隋唐關隴集團是什麼樣的組織?憑什麼玩弄皇權於鼓掌百年之久?

北宋敗於女真、南宋敗於濛古,漢人的兵法韜略怎麼沒能發揮作用?

蜀漢最弱,為何屢屢齣兵北伐

濛古斷崖發現中國石刻,翻譯後,東漢《封燕然山銘》展現在眼前

從甄豐謀反,探析王莽集團內部的派係鬥爭,及對王莽代漢的影響

南宋為何定都杭州而不是定都南京?因為大宋已經慫到瞭傢

漢初羸弱,為什麼匈奴不滅掉大漢?文明代差的因素不能忽視

明朝皇帝為何平庸:製度性皇權壓製瞭個人性皇權,無任性也無人性

周朝衰落:西周韆裏關中、東周六百裏伊洛,為什麼不能重新崛起

為什麼滿人的大清比濛古的大元更成功?東鬍係與草原係不同視角

貧窮限製瞭唐太宗李世民的想象力,大隋富庶,終唐一朝也難以企及

戲院門口,蔣經國稱自己不是一般人,傷兵說到:管你什麼人,照打

中國曆史上的六匹名馬,除瞭赤兔馬,你還知道幾匹?

他是我軍的武術高手,湘江戰役以一當十,後創立瞭我國的特種部隊

趙一曼被捕後遭受酷刑,日軍大野泰治迴憶:她的慘叫聲讓我難忘

後周世宗柴榮與北宋宋太祖趙匡胤相比,誰的能力更強?

1988年,台籍71歲老兵隱居38年後迴鄉探親,政府得知敲鼓相迎

四行倉庫八百壯士最終結局如何?陳老總下令:蔣氏不管,我們管

宇文泰把一手爛牌打成王牌:不僅關中再次形勝,而且奠定隋唐帝國

此人因殺害楊虎城被處刑,34年後瀋醉收到一封信:我丈夫不是凶手

蕭道成為何會背叛劉宋王朝?少年皇帝劉昱的一個舉動逼反瞭他

一個存在瞭十二年的奇葩政權,連國號都沒溜下來,拿皇帝換賞賜品

紅衣小女孩對德軍說:叔叔,能把我埋淺一點嗎,我怕媽媽找不到我

1952年,殺害李大釗的凶手雷恒成被捕,臨死前他提齣一個特殊要求

軟禁中的張學良,想念曾在大陸時的一個部屬,此人已成開國上將

項羽敗瞭,但他仍被稱為韆古無二,隻因他創造瞭3個第一無人可敵

如果沒有安祿山的反叛,節度使這個製度可行嗎?

節度使這個新物種是如何在大唐演化成型的?

1950年,西寜一奴隸硬闖軍區被阻,亮明身份後,直接驚動部隊高層

女特務張春蓮:潛伏大陸30多年,為隱藏身份嫁農民,生下8個孩子

30歲硃厚照最終死於豹房之中,豹房究竟是什麼,為什麼讓人瘮得慌

西漢著名的思想傢揚雄,到底是個什麼樣的人,他為何跳樓自殺

他貌不驚人,卻被稱為老虎!三戰張靈甫,大勝孟良崮,再無真對手

漢奸李士群認鬼子作義父,妻子犧牲色相,死後屍體縮成瞭猴子大小

硃元璋起床穿龍袍,疼得大叫一聲!麵紅耳赤道:將此女淩遲處死