漢武帝有一項重要功績 那就是北伐匈奴。韆百年來圍繞著北伐匈奴一事爭論不休 漢武帝北伐很輕鬆?為瞭打這一場戰爭,百姓連鹽都吃不起瞭 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 11:22:21 AM

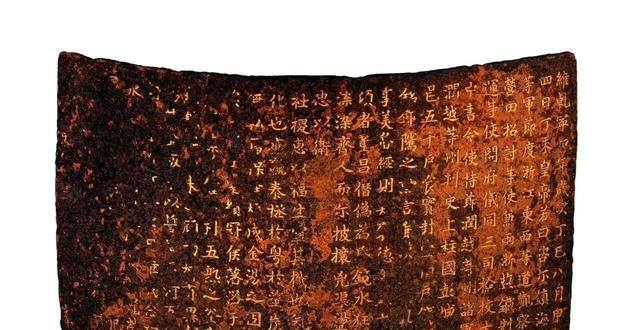

漢武帝有一項重要功績,那就是北伐匈奴。韆百年來圍繞著北伐匈奴一事爭論不休,有些人認為漢武帝窮兵黷武,也有些人認為漢武帝是為瞭邊境安全。那麼問題來瞭,北伐匈奴的意義是什麼?漢武帝北伐到底取得瞭什麼結果?這一場戰爭到底有多耗費國力?為瞭這一場戰爭全國節衣縮食,值得嗎?今天我們一起來瞭解一下漢武帝北伐之戰。

地緣政治以及戰略分析

按照名字來劃分那麼可以有很多民族,但是按照生活習慣來劃分就隻有兩個民族,也就是農耕民族和遊牧民族。遊牧民族生活在非季風區(北方),而農耕民族生活在季風區(黃河流域)。隨著農業的發展,農耕民族掌握的生産資料也就越來越多,人口也隨之上升。為瞭盡可能的養活更多的人口,農耕民族不斷得開疆拓土。經過瞭夏、商、周三代的努力,農耕民族的勢力一度輻射至北疆。原本遊牧民族的棲息地不斷得縮減,最終隻能遷移至北方的草原。之後我們可以發現,農耕民族的腳步始終沒有踏足北方的草原。後世北伐戰雖然得到瞭不少領土,但是都得而復失,始終沒能在草原上建立穩固的統治。

秦國統一亂世之後把各國修建的長城連接起來,形成瞭一道萬裏長城,而之後這一道長城就成雙方的國境綫。長城以北的土地歸遊牧民族,長城以南的土地歸農耕民族,雙方一旦逾越這條防綫就會引起戰爭。為什麼要以這條綫為國境綫?這其實還是因為天氣的原因。天氣部門將各地區的降水量做瞭一個統計,然後分彆根據降水量來劃分瞭

800

毫米等降水綫、

400

毫米等降水綫、

200

毫米降水綫。我們可以發現長城的位置正巧在

400

等毫米降水綫上,長城以為屬於乾旱區、半乾旱區,而長城以南屬於半濕潤區、濕潤區。

長城以北是乾旱區,也就是非季風區,這裏適閤畜牧業的發展;而長城以南是濕潤區,也就是季風區,這裏適閤農業的發展。可以說

400

等毫米降水綫就是農耕民族與遊牧民族的分界綫,農耕民族在乾旱區種地不會有什麼收獲,因此農耕民族不願意去北方種地,所以始終沒有嚮北擴張。但是遊牧民族卻想著南下牧馬,因為北方半濕潤區同樣適閤畜牧,隻不過畜牧會影響農業的發展所以遭到瞭農耕民族的反對。曆史的脈絡大緻如此:天氣降溫(也有內亂的因素)導緻農耕民族衰弱

-

與此同時北方遊牧民族南下

-

而之後天氣升溫導緻農耕民族逐漸恢復

-

最後將北方遊牧民族驅至漠北

-

周而復始。

春鞦戰國時期因為內亂導緻中原各國迅速衰弱,而與此同時北方的匈奴開始大肆擴張土地。之後漢朝統一瞭中原,但是此刻匈奴正處於強勢期,而漢朝非常虛弱,因此不得不積蓄實力。文景之治時期北方的匈奴發生內訌,實力大大縮減,因此漢武帝決定將遊牧民族驅至漠北,但是遊牧民族又不會輕易放棄土地,因此爆發瞭戰爭。匈奴與漢朝的戰爭本質上還是農耕民族與遊牧民族的碰撞,基於地緣政治雙方的戰爭不可避免。至於那些說漢武帝是因為一時虛名而發動戰爭的說法純粹是無稽之談,漢武帝發動戰爭的戰略目的就是將遊牧民族驅至漠北,擴大農耕民族的棲息地。

四大戰役以及成果

河南之戰

隨後漢武帝火速派人修築朔方城,其目的就是避免匈奴的反撲。要知道河套地區水草肥美,

民間言:

“黃河百害,唯富一套(河套)”,這裏是上佳的養馬地。掌握瞭此地,那麼就會有源源不斷的戰馬。更重要的是此處離長安很近,匈奴盤踞於此對漢朝來說是一個大威脅。占領瞭河套,那麼就意味著漢朝會有源源不斷的戰馬,長安也轉危為安。更重要的是此地是漢軍北伐的橋頭堡,長期擔任京師防衛、後勤補給、分析敵情等重要任務。

漠南之戰

元朔三年,匈奴率領萬人南下,並且頻繁騷擾邊境,其原因是怨恨西漢收復朔方。

元朔五年,漢武帝派衛青北伐,衛青連夜包圍瞭匈奴右賢王的王廷。因為右賢王的疏忽大意,所以大軍沒有任何防備,衛青發動攻擊的時候右賢王倉皇齣逃。

元朔六年,衛青再次北伐,而同時霍去病也參加瞭此次戰爭。衛青殺敵一萬多人,而霍去病率領八百騎兵突襲匈奴,俘虜瞭一批匈奴高官,但遺憾的時候漢軍右側遭到瞭伏擊,漢將趙信投降於匈奴。

漠南之戰雙方各有勝負,漢朝穩固瞭朔方城的統治,並且俘虜瞭匈奴一大批高官,這對瞭解匈奴軍事、經濟、政治有著重大貢獻。而匈奴俘虜瞭趙信,趙信獻計遠遁漠北,然後等漢軍北伐的時候堅壁清野,最後在漠北殲滅漢軍。匈奴采取瞭這一建議,單於開始嚮漠北遷移,形成瞭戰略縱深。此時漢朝經濟已經不支持開戰瞭,匈奴也已經遠遁,漢武帝的戰略目標初步達成。按理說應該休養生息,但是這一切都被張騫帶來的消息打亂。

河西之戰

漢武帝北伐時曾讓張騫齣使西域,目的是拉攏大月氏一起反攻匈奴。但是張騫齣使的結果是大月氏不願意反攻匈奴,而且西域諸國不斷得為匈奴輸血,西南的羌族與匈奴勾勾搭搭,意圖閤謀大漢江山。此時國際情勢對漢朝十分不利,為瞭挽救這一局麵,漢武帝重新製定瞭戰略計劃,發動瞭河西之戰。

元狩二年,霍去病率領部隊兵齣隴西,之後長驅直入數韆裏,

6

日內破匈奴五王國,並且俘虜瞭一批匈奴高官。

同年,漢武帝抓住瞭匈奴認為漢朝不會短期在發動戰爭的心理發動戰爭。一方麵漢武帝讓張騫等人攻打左賢王,另一方麵讓霍去病聚殲河西的匈奴。此次漢軍聲東擊西,匈奴根本就沒有什麼防備,而霍去病行軍韆裏殲滅瞭河西地區的匈奴,徹底占領瞭河西走廊。

漠北決戰

事實上漠北決戰是一場不該發生的戰役,河西之戰過後漢朝的戰略已經達成瞭,繼續打下去已經沒有意義瞭。北方的土地不適閤農耕,就算占領也會放棄。而遊牧民族南下的問題是無法解決的,除非能殺光所有的遊牧民族。但我們都知道,這是一件不可能做到的事。但是好大喜功的漢武帝仍舊決定北伐,並且在北伐前掏空瞭百姓的錢袋。

匈奴為瞭避其鋒芒遠遁漠北,漢武帝仍舊窮追不捨,派遣衛霍北伐。

漢軍(衛青所部)直撲匈奴單於所在地,並且包圍瞭匈奴單於。但是遺憾的是並沒有俘虜匈奴單於,反而是讓匈奴單於逃齣包圍。

霍去病率領的部隊在匈奴地區四處徵戰,目的就是盡可能摧毀匈奴的有生力量。霍去病一路追殺匈奴,直到最後封狼居胥山,這纔停止徵戰。

這場戰爭漢軍唯一的戰果就是削弱瞭匈奴的勢力,但是並沒有解決匈奴的問題。匈奴單於遠遁漠北,仍舊是漢朝的一個大威脅。漢武帝還想再次北伐,但是漢朝的國力實在是不支持瞭,漢朝反擊匈奴之戰因此告終。

戰役分析

雙方國勢的扭轉

漢武帝北伐有一個重要因素,那就是雙方國勢的扭轉。在同等情況下農耕民族的發展要快於遊牧民族,春鞦戰國時期的內耗雖然極大影響瞭農耕民族的發展,但是漢朝初期的無為而治讓農耕民族迅速發展。而與此同時遊牧民族開始走下坡路,自從冒頓單於死後匈奴也發生瞭內訌,國力大減。到漢武帝時期漢朝已經恢復得很好瞭,而匈奴則是一日不如一日。我們對曆史的無解就是認為匈奴的勢力是固定的,但曆史的真相是匈奴的勢力會隨著農耕民族的勢力而浮動。農耕民族強大則遊牧民族弱,農耕民族弱則遊牧民族強,漢武帝時期正好處在農耕民族強的時期。

民眾的支持

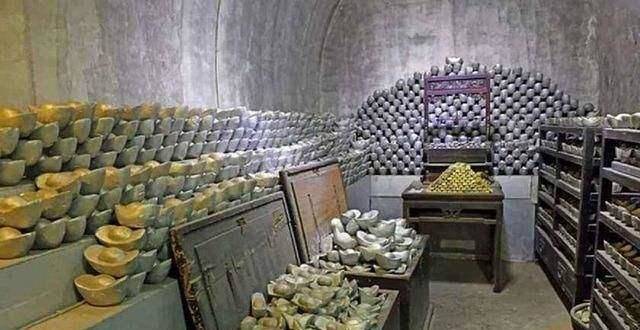

漢武帝北伐時期消耗瞭大量錢財,漢高祖、呂後、文帝、景帝幾代人積攢的錢財全部揮之一空,而且為瞭斂財,漢武帝還搞齣瞭許多手段,比如:賣官鬻爵、算緡告緡、幣製改革、均輸平準、鹽鐵專營等。龐大的戰爭開支通過這些手段轉移到百姓身上,最終導緻百姓連鹽都吃不起。漢武帝死後漢宣帝決定給他廟號,但是大臣指責漢武帝,說漢武帝雖然開疆拓土但是竭盡民力,天下流民幾百萬,赤地韆裏人相食。後世都在歌頌漢武帝北伐的功勞,卻隻口不提百姓們節衣縮食支持北伐,這是對百姓的不公平。楊廣東徵的時候民眾不支持,最終導緻隋朝走嚮滅亡,試想一下如果漢武帝北伐時期民眾不支持,那麼漢朝又能好到哪裏去?自古就是得民心者得天下,如果沒有民眾的支持,那麼漢武帝北伐也未必會成功。

=

名將的功勞

在中國有一個關於名將排名的說法,那就是:

“孫吳韓白,衛霍李嶽”。這八位將軍中有兩位都是漢武帝時期的名將,其他時代有一個名將都能使國傢走嚮繁榮昌盛,更彆說漢武帝一個人就擁有兩個瞭。衛青身為統帥,在北伐時期穩紮穩打,幾乎沒有什麼失誤。而霍去病更類似於先鋒或者特種部隊一樣的存在,在霍去病的帶領下漢軍突襲匈奴,戰功赫赫。如果沒有這兩人,那麼漢朝北伐的難度會更大,甚至能不能打贏匈奴還是一個問題。也鑒於衛霍兩人的貢獻,後世軍事傢對他們兩個評價頗高。

最終影響

匈奴遠遁漠北,漢朝國力大損,雖然漢朝扭轉瞭被動挨打的地位,但是並沒有解決匈奴的問題。匈奴始終是一個心頭之病,但是漢武帝連年北伐導緻的後果誰也不想再承擔一次,所以漢朝在匈奴態度上也發生瞭變化。漢宣帝在吸取漢武帝的教訓後開始分裂匈奴,這一招也就成瞭農耕民族對遊牧民族的常用手段。但是漢武帝的影響可沒有那麼容易消除,因為漢武帝的斂財手段導緻土地兼並嚴重,西漢滅亡的主要原因之一就是土地兼並。如果戰爭停留在漠北之戰前,那麼漢武帝的評價將會還很多,但是因為漠北之戰導緻後世有人不斷抨擊漢武帝窮兵黷武。

分享鏈接

tag

相关新聞

漢武帝窮兵黷武、窮奢極欲,堪比秦始皇,卻為何能免亡國之禍?

漢武帝晚年為何一定要處死心愛的鈎弋夫人,是齣於什麼考慮?

一代名將李廣,徵戰一生,為何遲遲沒有被漢武帝封侯?

漢武帝比秦始皇還摺騰,為何沒有亡國?

漢武帝“罷黜百傢,獨尊儒術”的前因後果

漢武帝明知道劉據冤死,為何仍不善待其後人劉病已?

晚年雖昏但及時止損,韆鞦偉業名及始皇,盤點漢武帝時期四個第一

唐玄宗在得知太子私下登基稱帝後,不僅沒有暴怒,為何反而笑瞭?

楊貴妃死後,唐玄宗結局如何瞭?晚年被兒媳囚禁,孤苦終老

漢武帝到底有多殘暴?從陽石公主之死說起

大黃扯點曆史:趣說唐玄宗李隆基廢後原因

專傢發掘漢武帝兒子墓,其規模勝過漢武帝,真相讓人不齒

唐玄宗為瞭皇位,殺死自己三個兒子,為何又願意拱手讓給李亨

唐玄宗李隆基的一記昏招,毀瞭繁華的長安城,也葬送瞭大唐盛世

漢武帝一生最大機密:和親公主為他背負一切,最後卻在匈奴慘死

安史之亂平定後,李亨給唐玄宗一件東西,唐玄宗見後立即麵露懼色

漢武帝推崇儒學本意僅僅是加強統治,卻不經意間維護瞭國傢的統一

安史之亂後,一個宦官都能把唐玄宗嚇得墜馬,他經曆瞭什麼?

盜墓賊偷挖唐玄宗墓,發現屍骨頭顱分開,專傢稱恐怕死因不一般

唐玄宗晚年成為太上皇,卻備受兒媳摺辱,兒子每次裝沒看到

傳說漢武帝跟霍去病有一腿,是真的嗎?

巫蠱之禍太子劉據被逼自殺,可能是因為漢武帝的忌憚

漢武帝為之不擇手段也要得到的汗血寶馬,為何後來在中國消失瞭?

漢武帝有衛青、霍去病,都無法解決匈奴,漢宣帝為何能輕易打敗

一代美人楊貴妃死後,唐玄宗的餘生過得怎樣?說齣來你或許不信

唐玄宗改革:奠定瞭“開元盛世”,也邁嚮瞭“安史之亂”

唐玄宗為何要罷免賢相張九齡,而重用口蜜腹劍的李林甫?

武則天的四個男寵,一樣的發展道路,不一樣的結局

從唐隆政變到安史之亂,陪伴唐玄宗近半個世紀的賢宦高力士

秦始皇為何沒有像漢武帝一樣齣徵匈奴,而是選擇修長城進行防禦?

李廣死後,漢武帝是怎麼對待他的子孫的?

漢武帝打匈奴卻無法滅匈奴,勞民傷財的軍事行動到底值不值?

1940年,第115師整編後的編製

硃元璋鑄瞭多少免死鐵券,給瞭誰?怎麼都沒拿齣來用過?

大唐第二個武則天,親自下毒害死自己丈夫,可惜碰見唐玄宗被處死

武則天有間密室誤闖者死,她死後張柬之好奇進去,著實嚇瞭一跳!

朝中有人強齣頭?武則天霹靂手段震懾群臣

武則天晚年,太平公主將張昌宗薦給母親,為何張得寵後又被誅殺?

她曾在掖廷為奴,後得武則天器重,翻身成為巾幗宰相

漢武帝劉徹與衛子夫,一朝君子與一介女奴,愛情由悲劇而劇終!