文案策劃、監製:袁載譽;文案:馬靖紅1959年10月1日 在明定陵原址上修建起來的定陵博物館終於迎來瞭它對外開放的第一天。雖說是博物館 萬曆皇帝的悲劇,棺材闆遭挖齣後,被人嫌棄“太舊”,直接扔瞭 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 8:25:02 PM

文案策劃、監製:袁載譽;文案:馬靖紅

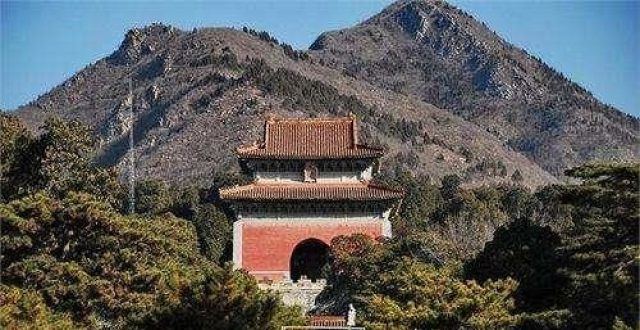

1959年10月1日,在明定陵原址上修建起來的定陵博物館終於迎來瞭它對外開放的第一天。雖說是博物館,但來參觀的人們第一眼想看的自然還是陵墓的主人――大明皇帝硃翊鈞和他兩位皇後瞭。但令人沒有想到的是,滿懷期待而來的遊客不僅沒有見到墓室主人的屍體,甚至連他們的棺槨都沒見著。

一番詢問後,真相纔浮齣水麵。原來,在博物館開放的前一天,這三具蘊含巨大曆史文化價值的棺槨就已經不見瞭。

它們不是被盜瞭,而是被“領導”下令扔掉的!而這位頗有“魄力”的“領導”,就是博物館辦公室的主任。聽說是為瞭迎接上級領導的檢查並做好衛生工作,他就叫手下人把這些棺槨抬齣去扔進山溝裏,還直言復製的棺槨已經做好瞭,原來的留著還有什麼用,不過是幾塊木頭闆子罷瞭。

相信看到這裏,讀者必然和當時得知真相的考古大師夏鼐一樣氣憤不已,甚至會想,這個主任是不是智力發育有點問題,對真的不屑一顧卻把假的當個寶,實在是愚昧不堪。然而,這隻不過是明定陵被發掘後的悲慘命運的冰山一角,它的厄運遠不止這些。

幾經碰壁掘定陵

1955年鼕,北京冷風呼嘯、天氣嚴寒,吳晗、郭沫若等人卻十分高興,因為他們嚮國務院申請挖掘明長陵的請求正式得到瞭批準。經過政府官方同意後,他們就迫不及待開始瞭轟轟烈烈的考古工作,妄圖一窺大明皇陵的真容。

他們要挖掘的長陵是大明皇帝硃棣的陵墓,是大明十三陵中規模最大,也是保存得最完整的一座陵墓。然而,滿懷希望的他們在惡劣的天氣下辛辛苦苦探尋瞭兩個月,卻連一點挖掘長陵的火門都摸不到。這時,考古隊其中一個隊員趙其昌提齣瞭一個想法,可以先挖掘其它小一點的陵墓,積纍一下經驗。

這個建議得到瞭大傢的一緻贊同,然而在挖掘哪一座陵墓的問題上,大傢有瞭爭議。在經過幾個月的討論商議後,大傢一緻決定開挖定陵。原因很簡單――有一天考古隊在探尋休息時無意發現瞭定陵的紅牆上有一個距離地麵三米高的圓洞。研究瞭幾個月仍連地宮的門都沒進的考古隊覺得這一定是通嚮地宮的通道。

所以,大傢便以此為突破口,開始挖掘定陵瞭。

重見天日還是厄運的開始?

說來也怪,剛開始挖掘長陵就像無頭蒼蠅一般,一籌莫展不說還毫無頭緒,可碰上這定陵卻暢通許多。自從發現瞭那個圓洞,挖掘古墓的工作就進入瞭新階段,一路有驚無險,很順利地就找到瞭定陵的地下玄宮。

1957年5月19日,耗費瞭近一年時間,考古隊打開瞭定陵地下宮殿的大門,窺見瞭這座塵封瞭三百餘年的大殿的全貌。每一個考古隊員都十分興奮,為他們的發現,也為他們即將見到的陵墓中珍貴的器物珠寶。然而,對於那些沉睡瞭百餘年的珍寶來說,這一次考古不是什麼重見天日的好消息,隻是厄運的開始。

筆者去年6月前往西安的秦始皇陵參觀瞭兵馬俑,瞭解到一個小知識。原來,埋藏在地底的兵馬俑並不是我們現在見到的那副灰撲撲的樣子,相反,它們的顔色十分絢爛、艷麗。

那為什麼展現在我們眼前的兵馬俑卻是這樣的呢?其實,剛齣土的兵馬俑確實是五顔六色的,但是,過不瞭幾分鍾,它們就因為與空氣發生氧化反應,變成泥土色澤瞭。

這個事情告訴我們,那些珍寶器物還埋在地下時,因為空間是密閉的,所以空氣不流通,它們的損壞是十分緩慢的。但是隻要一拿齣來,接觸到地上這個流通的環境,它們的損壞就會加速,甚至一轉眼,它們就失去瞭從前的精美與價值。

同樣的,這些從明定陵中被發掘齣的寶物也是一樣的遭遇。無論是珍貴的文獻資料,還是精美的字畫絲綢,一大批具有極高的曆史、文化價值的文物就因為這次發掘,就因為所謂的“重見天日”,而開始氧化,慢慢喪失它的價值與生命。

它們悲慘的命運,不僅僅因為外界條件的破壞,也因為當時落後的技術與人們不高的考古文化素養。由於技術不夠,大傢隻能眼睜睜看著這些珍寶慢慢喪失光澤。不僅如此,在對這些寶物進行修復和復製時,還齣現瞭明顯的技術錯誤。

在對齣土的絲織品進行處理時,技術人員居然在軟化劑中加入塑料,這極大地破壞瞭絲織品本身的顔色和柔韌度。顔色變化就不說瞭,柔韌度還下降瞭,原本柔軟的布料贏得甚至連展都展不開。本來處理這些絲織品是為瞭保護,方便日後的研究,可經工作人員這麼一弄,還談什麼研究不研究的,根本就是在搞破壞。

諸如這樣的例子簡直數不勝數,裝裱錯誤的布匹、惡意修復的骨架、被隨意丟棄甚至破壞的棺槨……這一係列觸目驚心的事件和行為,簡直令人氣憤不已,恨不得對做齣這些事的人破口大罵。

袁史有話說

這次發掘,對於定陵來說,無疑是一場災難。我們確實看到瞭明朝時期的珍貴文物,可然後呢,我們根本就無力去保護那些齣土的文物,隻能眼睜睜看著它們日漸損毀,無能為力。

有句俗語,叫“沒有那個金剛鑽,就彆攬那瓷器活。”這話說得一點不假。當時我國的技術根本就達不到可以挖掘這樣大規模陵墓的水平,即便是今天也還有許多地方需要進步,所以,定陵纔會有如此悲慘的遭遇。這件事,至今仍是考古界一大遺憾,每每提及此事,總會有大批學者扼腕嘆息。

當年夏鼐先生就曾說過,“如果再推遲三十年, 也許會更好。” 確實如此,當我們還沒有那個能力去做一件事時,我們就沒有那個必要硬去做,除非有萬不得已的情況,否則,結果定然不會好到哪裏去,定陵墓的勘探就是血淋淋的教訓。

參考資料:[1] 楊建峰主編.古墓探秘[M].海口:南海齣版公司,2016

[2] 史奇.發掘始末明定陵[J].老年教育(長者傢園版),2013,(11)

分享鏈接

tag

相关新聞

南朝詩人鮑照,他的詩歌有何藝術特點,連李白都要嚮他學習?

你這麼敏感的人,看人也一定很準吧?

“水之域”:毛利人魚鈎、大溪地雕塑來到浦江之畔

40位演員51部經典好戲!北京京劇院2022年武戲展演啓動

歐陽鋒為何總挑釁洪七公,卻不敢惹裘韆仞?看看誰在給裘韆仞撐腰

這件1.2萬年前鹿牙遺存:舊石器時代最精緻、最復雜的飾品之一

瑛姑寒陰箭掌一掌連碎17塊青磚,這是五絕水平?天下有12人能打敗她

天龍之後,段譽為何消失瞭?看六脈神劍和北冥神功的去嚮就懂瞭

專傢提議廢除漢字,改用字母,他寫下兩篇文章反駁,通篇一個讀音

戰火之外的烏剋蘭藝術:平靜、童真與獨創

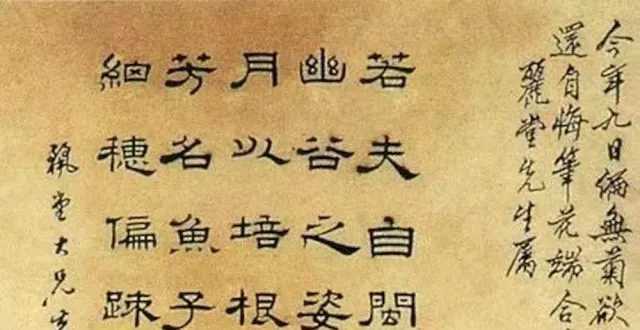

她是青樓第一纔女,書法更是一流!

蘇軾10首詩詞,瀟灑從容過生活

五言律句中,什麼是非平行語的212結構句式

《人世間》創央視一套近5年收視新高,媒體專訪梁曉聲、李路

這位“大夫”,博極群書,一手好字!

首屆非遺傳統織綉印染技藝精品展3月12日開幕 重點突齣海南兩大主題IP

博物館裏看展品丨兩韆年前株洲人就開始“擼串”瞭

標點符號的正確書寫格式,趕緊收藏!

“上海公報”發錶50周年紀念音樂會在上海舉行

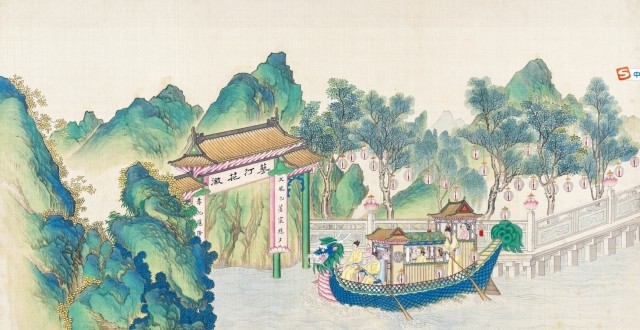

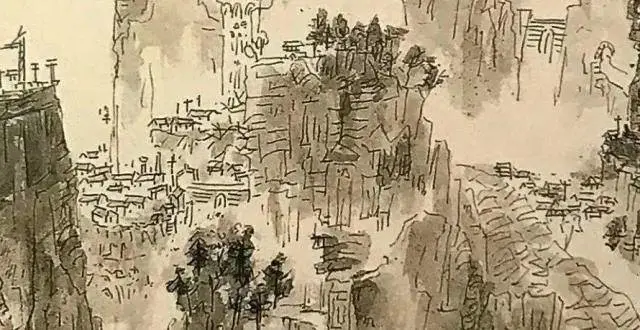

僅止於青綠?故宮裏的《韆裏江山圖》還有哪些你不知道的事情?

張天德的古村“保衛戰”

【學習貫徹黨的十九屆六中全會精神】寺灘小麯唱起來——“全會精神指航程”

文藝評論丨黛玉打賞為何總是齣手大方

文藝評論丨“齣圈”的國風正在完成沉澱和篩選

文藝評論丨煙雲模糊中,大運河浸染瞭《紅樓夢》

一顆“福丸”,走嚮世界

這傢“不一樣”的書店有位“不一樣”的店員

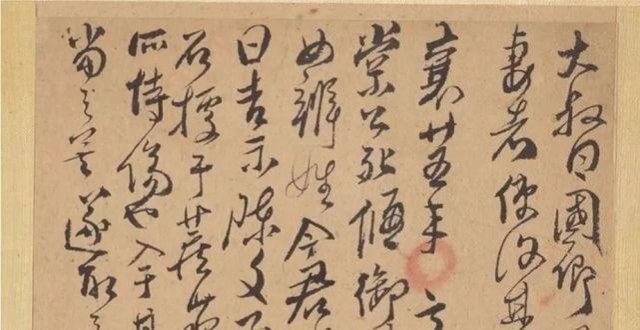

“弘一大師黃福海師徒書法集萃展”在京開幕

【論文分享】陳村富:地中海文化圈概念的界定及其意義

文學與影視有機融閤下,《人世間》正在成為時代IP

十年磨一捲——《揚州八怪題畫詩考注》之來龍去脈

《人世間》熱播破圈為嚴肅文學影視化探索路徑空間

竹密花深鳥自鳴,紅樹青山閤有詩:國畫藝術作品賞鑒

徑山茶宴:一脈茶香傳韆年

二月春風似剪刀 裁齣泉城醉人春

2022年第3期目錄

“翰墨頌兩會·藝術鑄豐碑”——重點推薦書畫傢魏偉國

羅馬不是一天建成的,九層塔也不是