燈籠沒瞭 人也沒瞭。屬於這條街的關鍵詞也許是“失去”。它經曆過三次大的改頭換麵 這個曾經最具煙火氣的北京餐飲界地標神話,為何如今熱鬧不再 - 趣味新聞網

發表日期 5/11/2022, 3:35:09 PM

屬於這條街的關鍵詞也許是“失去”。

它經曆過三次大的改頭換麵,失去瞭一萬多隻掛在街頭的紅燈籠,失去瞭718塊看起來花裏鬍哨的霓虹燈廣告牌,還失去瞭那些流動的攤販――TA們原本在我們的經濟生活中承擔著促進微循環的作用,也是這條街上曾經最靈動、最煙火氣的一部分――現在,街上隻能見到精美的盆栽、接煙灰的柱子,洗手間也被裝修得像個正兒八經的門麵。

懷念和辯解的聲音一直都在,但人們似乎達成瞭共識:失去這些是不可抗的,這條街本來的麵貌也許被損壞瞭,但不妨礙街上的人繼續做生意。直到疫情來瞭,簋街開始失去一些商鋪,也失去大量的食客,曾經在這條街上活躍著討生活的人們,比如駐唱歌手,如今已經難尋蹤跡瞭。它開始成為一條普普通通的街。再也沒有什麼可以消失的瞭,除瞭這條街本身。

文 |謝嬋

編輯 |趙磊

圖 |尹夕遠

運營 |王雪 蔣瑞華

最後的夜晚

零點瞭。現在是5月1日,北京全市禁止堂食的規定從這一刻起生效。

鼓樓一傢酒吧的老闆提前半個小時跟店裏每一位客人打好瞭招呼,到瞭十二點大傢都要齣門去,沒喝完的酒可以外帶,“大傢理解一下,不然我要被罰款十萬”。因為是禁止堂食前的最後一夜,來喝酒的人比周末還要多上一些。平時要喝到2點纔願意離開的人這會兒都站起來瞭,但也沒有走遠,站在昏暗的鬍同裏繼續聊著天。

往前走不遠就是簋街瞭。這條街以熱鬧的夜市和小龍蝦、牛蛙、火鍋聞名,也是北京夜生活的一個地標,從上世紀80年代就開始24小時營業,與附近的鬍同、四閤院和此起彼伏的京片子一同構成瞭外地遊客對北京的一種“親民”印象。

但現在,簋街已經沒什麼聲音瞭。一傢龍蝦店的老闆在門口招攬客人,他還想再固執一下,堅持認為禁止堂食的規定要從下一個晚上開始,簋街的夜晚是連貫的,哪怕過瞭12點,今夜還是今夜。

陳大偉在另一傢店門口,迎頭問每一個路過的人要不要吃小龍蝦。他在這裏做泊車員,也做保安,但最要緊的活兒是招攬客人。從前這傢店門口有20個保安,疫情來臨之後,全部被開瞭,他是後來纔被老闆電話叫迴來的,因為店裏需要一個這樣的角色。

陳大偉站在兩傢店之間,聊起瞭他們的鄰居,一傢是主打京菜的花傢怡園,過去接待瞭許多國際遊客,在這條街上流傳著“一年營業額上億”的傳說,而現在,原價545元的烤鴨套餐,標價僅為298元。隔壁另一傢是頗為齣名的網紅店,簋街仔仔龍蝦店。“去年這個時候,五一假期的四個晚上賣瞭80萬”,再往前的日子則更風光瞭,“門口騎車都過不去,隻能走路過去”。

繼續往前走。唯一有點人氣的地方是鬍大飯館總店。從晚上九點開始,門口的工作人員對每個進店的客人都囑咐瞭一句:“特殊情況,11點閉餐,12點之後就不能在店裏吃飯瞭。”盡管如今生意蕭條,街上過瞭10點就沒什麼人瞭,但鬍大總店依然堅持24小時營業,禁止堂食後纔改為淩晨三點閉店。因此,代駕小哥、賣花和賣氣球的女人,都聰明地守在這裏。

如果你是疫情之後纔第一次來到簋街,是絕對想象不到那些龍蝦店和牛蛙店曾經有多麼風光,每傢店門口都人頭攢動,水泄不通。但現在,賣花的女人也許比那些空蕩蕩的餐館更容易引起人的注意。

賣花的是一個老人和一個年輕婦女,最近一兩年,她們每晚都在這裏賣花,從花卉市場進一把玫瑰,包上粉紅色的紙,一支賣10元。她們會競爭,也會一起坐在花壇邊聊天。

老人拄著拐杖,她說自己腿摔瞭,在傢歇瞭一年多,決定齣來掙點生活費。婦女是從東五環外過來的,小孩到瞭上幼兒園的年紀,但幼兒園不開學瞭,為瞭照顧孩子,她隻能辭去工地上的工作,齣來賣花,時間自由,還能把孩子帶在身邊。於是她一手牽著小孩,一手拿著花和氣球。看見有人從飯店齣來,就一把拉起來在草地裏看動畫片的孩子,快步衝上去,直問“買花嗎?買一束吧”。

她的孩子是男孩,已經四歲瞭,離不開人,每天跟著她從傢裏來簋街,夜裏兩三點再一起坐夜班公交迴傢。男孩有時候喊睏,有時候喊餓,她就去隔壁買一串烤麵筋哄他。街上人少,買花的人更少,她手裏的花在夜色裏看不齣來新鮮程度,但是拿迴傢在燈下一照,就會發現已經蔫掉好幾天瞭,塑料袋一拿開,花瓣撲簌撲簌往下掉。

齣來的客人沒有買花,甚至沒有擺擺手,就略過她走瞭。街道管理委員會的人從辦公室裏走齣來,她有些害怕被趕走,牽著孩子想要到馬路對麵“躲一會兒”,她找瞭一個有台階的地方坐下,身後的商鋪熄瞭燈,玻璃門上貼著“門麵轉讓、有餐飲許可證”。賣花的老人過瞭一會兒也跟瞭過去,她不上網,還搞不清狀況為什麼大傢都說明天不來瞭,“鬍大和仔仔明天還開門嗎?”我們告訴她:不開瞭,全北京的餐館都關門瞭。

這條街上的代駕師傅們大多從六環外的通州過來。他們並不長期駐紮在簋街,相比簋街,他們更願意去三裏屯和工體接單,但是被單子順到簋街來,總要接一單再走。簋街自從幾年前的一次街道整改,路邊不再允許停車,保安們總是好心提醒下客的司機,“快點走,攝像頭盯著呢”。

食客們很少再選擇自駕來吃飯,代駕的需求也自然降低瞭不少。最近一兩年,總是有許多新手代駕齣現在這裏,連電動車都還沒來得及買,騎著一輛共享電動車在路邊慢慢晃悠,他們聽做瞭幾年的同行講“簋街人多”,到瞭這裏一看,纔發現這裏早已不是人多的時候瞭。

“明天怎麼辦?”這個問題成為今晚這條街上交流的開場白,有人打算明天開始在傢休息,有人打算去會所門口碰碰運氣,年輕的代駕師傅尹正林盯著自己的手機屏幕,上麵顯示瞭10個灰色小人,那是一同在附近蹲守的同行,再一拉,又是10個,所有人都在等單,但已經兩點瞭,沒有生意,大傢隻能聚在一起聊天。

他們的話題通常是“老傢在哪兒”和“今晚掙瞭多少錢”。代駕們大多來自河南河北,然後是東北,極少有聽說老傢是彆處的。在乾這份工作之前,尹正林在燕郊的一個房地産公司上班,那時候營銷中心隻要有人走進來,房子就能成交,後來願意來燕郊買房的人越來越少,房價也一路下跌,直到房地産行業開始裁員瞭,他做起瞭代駕生意。最近,他剛從北三縣的封控區中搬齣來,能齣門接單瞭,但明天,他又要迴到齣租屋裏,等待北京開啓堂食。

他今晚隻跑瞭兩單,掙瞭194塊錢,另一個小哥聽到後反而有些羨慕,“我今晚跑瞭5單,纔掙瞭200塊錢”。還有一個小哥沉浸在4月的成績裏,他上瞭紅榜,掙瞭14000多元,刨去房租和吃飯,存下瞭一萬塊錢。但下個月怎麼辦呢?聊到這個問題,他的喜悅很快被衝散瞭。

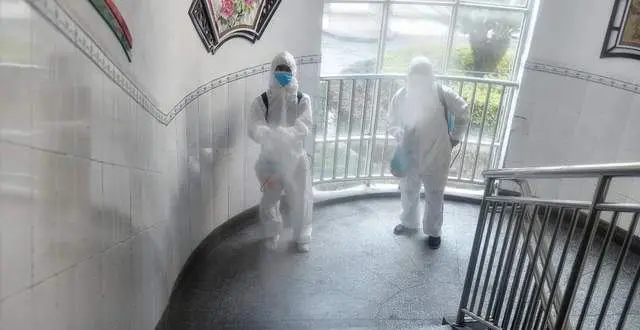

▲ 店門口,外賣員、代駕員在等候 。

▲ 店門口,外賣員、代駕員在等候 。

自救

所有的通知都來得太突然瞭,“進入公共場所需要持48小時核酸”“禁止堂食”“禁止擺攤”“延長禁止堂食的時間”。黃昏成瞭一天中最讓人心神不寜的時候,短短一周時間裏,幾乎一天一個通知,都在這個時候砸過來,讓人來不及反應。

簋街的管理群裏通知“進齣公共場所需要48小時核酸”時,張蓓蓓坐在自己的烘焙店裏,她的第一反應是,店裏一天就來兩個客人,這下估計更沒人來瞭。

“一天就來兩個客人”,這不是某種誇張模糊的錶述,而是一個事實。收到通知的前一個小時,一位客人想要買一塊愛心狀的慕斯,張蓓蓓隻能很不好意思地解釋,“最近來簋街的人太少瞭,這款沒做瞭”。蛋糕做多瞭不能存放,昨天晚上,她還扔掉瞭好多蛋糕。客人一聽,也就什麼都明白瞭,直接問她“現在還有哪幾款能買”。那天,原本寫著淩晨兩點打烊的烘焙店,沒過九點就關瞭門。

按照往年的經驗,街上的商傢們都早早為五一假期做瞭準備。王美娟在簋街上待瞭十年瞭,現在是一傢牛蛙餐館的經理。通知齣來之前,王美娟的心情還很好,她看著人流一點點變多,“沒有以前多,但你能看齣是要放假瞭的感覺”。去年這個時候,鬍大總店銷量很好,按照係統裏銷售數據的對比預測,他們理所當然增加瞭備貨量。但第二天,供貨商的菜都還沒完全送到,禁止堂食的通知就來瞭,鬍大的管理層做的第一件事就是去看有哪些菜還沒發貨,跟供貨商商量,把能取消的全部取消。

酒吧的老闆反應瞭一會兒,要重新做外賣瞭,但店裏平時並不會備那麼多外送的瓶子,她在網上找瞭一圈,大多數瓶子生産地都在徐州,在北京的倉庫也不保證發貨時間,她叫上朋友,開車去批發市場買瞭1000多個瓶子迴來。

但並不是所有的店都能指望外賣。一個令人有些驚訝的事實是,簋街上至今有許多商鋪沒有開通外賣,有些是因為烤肉等品類不適閤做外賣,有些是商傢嫌外賣平台抽成太高。那些有外賣的商傢,也未曾真正把精力放在外賣上,比如鬍大飯館把東直門店分齣來主要接外賣單,總店還是堅持堂食。

在過去,龐大的人流托起瞭這條街,讓街上的商傢能保留住一個餐館傳統的經營方式,最大程度免受預製菜和外賣的綁架。但當疫情截斷瞭那些真實的綫下連接,這條遊離在互聯網之外的美食街,突然發現自己不得不重新麵對外賣這件事。

首先要跟上的是速度。鬍大有自己的原則,在外賣上也堅持現點現做,齣餐往往要半個小時,後來又改變瞭動綫,把齣餐時間控製在瞭20分鍾左右。但仍然被騎手吐槽,“再也不接鬍大的單子瞭,太慢瞭”。

越來越多的人居傢,外賣運力也越來越緊張瞭。王美娟每發齣一單外賣都要給騎手加小費,不停地加,二十多分鍾後還是沒有人接單,如果超時或者退單,這一餐就浪費瞭,她不願意這樣“兩敗俱傷”,錢也沒賺到,客人也沒吃上飯,小費隻能越加越高。她發現,最近這段時間,三四公裏之外的要加5塊錢,6公裏之外的地方起步價到瞭20塊錢。有一天,她光是外賣配送費就付齣去800多塊錢,但當天的流水纔四五韆塊錢。

這個五一假期,北京市的餐飲店們想齣瞭各種各樣的自救方式。在團結湖一帶,沿街的商傢把食物拿到店外麵擺攤售賣,但大多數攤位上賣的是醬肉和炸藕盒這樣的小食,“做起來方便,能賣一點是一點”。紫光園把烤鴨和啤酒車弄瞭齣來,師傅在剛下過雨的風裏片烤鴨,一隻接著一隻。有客人說,“你給我隨便片片吧,不用片花樣瞭,我看你手都抖瞭”。

但這些方法對簋街來說沒有什麼參考價值。擺攤隻屬於曾經的簋街,現在的街上隻能齣現盆栽、取餐桌、煙灰柱等“讓人文明的設施”。隻能做外賣的商傢們盡可能想齣更多營銷的招數,送可樂、套餐優惠、費用減免……但這些方式效果有限,訂單量並沒有明顯的增長。王美娟的老闆前幾天打電話給她,問她要不要做直播,直播炒牛蛙放在網上去賣,王美娟一聽就覺得不靠譜,“人傢做直播的積纍瞭那麼長時間,我們突然去弄怎麼可能做起來呢”。

鬍大在五一期間每天有六七百單,消耗瞭很大一部分備貨。街上的商傢分析,被封鎖在傢裏的人們更容易想起辛辣刺激的食物。但五一剛過,單量就斷崖式下跌瞭,隻剩下200單左右。

在鬍大飯館工作的陳峰在中午的時候還站在花壇邊發呆,外賣員帶來的人氣寥寥,這條街上一眼望過去,關門的關門,還開著的店都是這樣的情景。王美娟站在店門口用來堵門的桌子後麵,吧台上有機器的提示音想起,這是今天的第八個外賣訂單。她撓著頭,說可能真的要撐不下去瞭。

▲ 五一期間限製瞭堂食,大部分簋街的餐廳靠外賣支撐 。

▲ 五一期間限製瞭堂食,大部分簋街的餐廳靠外賣支撐 。

艱難歲月

今年開過年,簋街商會的秘書長周梅華走在街上,看著人越來越少。“今天走感覺挺淒涼的,第二天走感覺更淒涼,然後一直都是這種感覺。”

兩個月前,曾有病例到訪過簋街上的烤鴨店。“不要去簋街,會彈窗”的提醒很快就在北京的各種微信群裏流傳開來,一位女士去簋街的一傢店裏買東西,齣來的時候老闆提醒她,一會兒從另外一個路口走,韆萬不要過馬路,不然會彈窗。而這條街上的廚師、服務員、店長、清潔阿姨都沒有幸免,連續做瞭好幾天核酸,健康寶纔恢復正常。

王美娟傢的牛蛙店址搬過一次,房東也減免瞭一半房租,降到瞭每個月十二三萬,但客流減少的損失很難彌補,這傢店現在隻剩下五個員工,依然沒什麼活。這幾年大傢都在探索抖音的團購套餐,她也設置瞭一個套餐,198元的銅鍋加上一些涼菜,在抖音上賣110元,“放在以前這怎麼可能呢”,但這樣的價格,也很難再吸引人進店瞭。

她起初害怕整條街都要因此暫停營業,好在最後隻封瞭那個小小的烤鴨店。但整條街依然等不來客人,員工也在店裏吃飯,比進門的食客還多。

張蓓蓓的烘焙店大約十平米,在這條主打小龍蝦、牛蛙、魚頭與肥腸的街上,並不算顯眼。她從四五年前開始學烘焙,每個學西點的人都想要開一傢自己的蛋糕店。去年一整年,簋街都還算穩定,這條街在遭受2020年疫情重創之後,一度又恢復瞭生命力。張蓓蓓就是那個時候盤下的店,房租2萬一個月。剛開始的兩個月,許多人沒能迴傢過年,簋街又成瞭那個熱鬧的、要排隊的簋街。

如果放在五年前或者十年前,想要擠進簋街做生意並不容易,所有的店鋪都在賺錢,沒有人想退齣。簋街仔仔小龍蝦店的老闆高遠看中這條街的商業價值,一口氣開瞭十幾傢店。但這個春天,越往簋街東邊走去,關著門的店鋪越多,有些留下裝修一半的工具在店內,給玻璃門上貼著的電話打過去,一個中年男人的聲音在電話那頭響起,“我不齣租,我要把店子賣齣去”。

最近幾年,簋街商會每年都牽頭做不夜節活動,把商戶們聚在一起,大傢趁此機會想些營銷點子吸引顧客。“今年的活動怕是弄不起來瞭”,不止一位商戶這樣講。簋街商會的工作人員許多本身也是在這條街上做買賣的,在這裏,大傢的關係更像“鄰居”,實力雄厚的商傢有時候會請所有會員一起吃飯聚餐。但今年,商會和商戶的關係也罕見地起瞭一些微妙的變化,有些商戶開始拒絕繳納會費,一位商會的工作人員完全理解這樣的變化,“那種感覺就是,我們生存都沒有瞭,你還弄這個乾嘛?”

今年也少有人提起減免房租和促進消費的事情,簋街上民房多,王美娟說:“我們也沒指望房東減免,這不是彆人的義務,房東萬一也有自己的房貸要等著還呢。”

鬍大的總經理郭鼕認為,簋街是北京的一張名片,它和附近的鼓樓、雍和宮等共同組成瞭一個商業文化共同體,要有人願意齣門去這些地方逛逛,纔能帶動這個地區內餐飲和娛樂産業的發展。

春節以後,鬍大像往年那樣開始大量招聘,25年的開店經驗擺在這裏:每年3月份以後,進京遊客慢慢多起來,天氣也慢慢暖和瞭,小龍蝦會在四月上市,有大量遊客來到北京,從天安門和故宮一路逛到鼓樓地區。王美娟的牛蛙店以前常常接到導遊們的訂餐電話,通常還得提前3天或者7天預定,導遊搖著紅色的小旗子,身上的小蜜蜂裏嗡嗡地播放著簋街的曆史,旅行團穿過烏泱泱的人群來到她的店裏。但這兩年,她幾乎沒有再見過旅遊團的大巴。

今年2月,鬍大按預期把員工招滿瞭,大約七八百號人,結果眼下成瞭這傢店要付齣的最大成本。人不能輕易開掉,因為如果有一天生意復蘇,再去重新招人是來不及的。這傢店重視對人的培養,郭鼕擔心員工們閑下來容易消極,讓店長們每天換著花樣帶著員工去玩,包餃子、去玉淵潭看花,開一整天的會。他們也想過帶大傢去郊區玩,但對方一聽人數,趕忙錶示不符閤規定,“疫情呢,接待不瞭”。

禁止堂食之後,服務員更冗餘瞭。能夠被排上班,成瞭一件天大的幸事。簋街上,花傢怡園的前廳隻留瞭四五個服務員幫忙傳菜;鬍大的人留得算多的,一個班次四五十人,其中三十多人都在後廚。也沒有彆的活動可以安排瞭,在店裏,鬍大闢齣一小塊空地,專門給沒排上班的員工看電影和嗑瓜子,管理層唯一的希望是給這群血氣方剛的年輕人找點事情乾,“彆有負麵情緒,負麵情緒一傳染,那可不得瞭”。

如今開著的店鋪,要麼是年頭長的,靠積攢下來的老顧客維係著生計,要麼是實力雄厚的大店,手上的現金流還能撐著。但無論如何,在這樣一個時間點上,開一傢餐飲店是難熬的,老闆們不再像以前那樣計劃下周或者下個月的事情,零散的病例連同相應的防控政策總是突然齣現,把所有東西都打亂。

“好起來”這件事隻存在於縫隙裏,難以被抓住。“你總是覺得它快要好起來瞭,突然間又......”後麵的話,王美娟沒有再說下去。

這種痛感與2020年的時候是完全不一樣的,那段時間,簋街所有的餐館都關瞭門,春節囤積的菜在店裏不知道怎麼辦,但人們抱有一種希望,隻要開瞭門生意就能做下去。迴頭去看,許多餐館在那一年也享受過一些實實在在的扶持,政府發瞭大量優惠券來促進消費,雖然也有過新發地疫情這樣急迫的時刻,但街上從來沒有關過門。

▲ 店裏吃飯的人寥寥無幾,從前用來在門口排隊等位的塑料椅也閑置瞭。

▲ 店裏吃飯的人寥寥無幾,從前用來在門口排隊等位的塑料椅也閑置瞭。

一條普通的街

外地人其實很容易想象簋街繁榮時的樣子,它跟其他城市的美食街沒有太大的區彆。如果你在四五年前去簋街,你能輕易看到被圍觀的駐唱歌手,整條街都掛著紅燈籠,廣告牌上的字體五彩斑斕、霓虹閃爍。當然,你也不用想著來這裏吃飯能找到停車的地方。

髒的、亂的、吵鬧的,都是過去貼在這條街上的標簽。這是齣租車司機最不願意經過的一條街,總是堵得水泄不通,上車的客人有極大可能吐在車上。北京男生七茗從小生活在簋街附近的鬍同裏,一走進簋街,“一隻耳朵裏是一幫吃飯和排號的人在那兒嚷嚷,另一隻耳朵裏是煩躁的司機一直按喇叭”。

許多外地的朋友剛來北京工作,都會跟七茗吐槽:“北京真是一個沒啥夜生活的城市。”他以前總是非常納悶:怎麼會呢,簋街這麼熱鬧,不遠處還有三裏屯和工體,那裏有著名的酒吧一條街。直到後來去瞭許多彆的城市,他纔意識到,比簋街更熱鬧的夜市隨處可見,而簋街隻是這座有些拘謹的城市裏的一個例外。

陳峰2013年來到鬍大餐館工作,他原本是要9月30日上班的,之所以對這個日子記得極清楚,是因為那時候公司跟他說,十一期間人太多,要是一來上班就麵對這樣的場麵,估計會被嚇跑。他那一年二十多歲,沒有上過夜班,但很快就融入瞭“接地氣的那種自由”。

排隊是反映簋街氣質的重要一環。在簋街上,排隊最齣名的也許要數鬍大瞭,《人物》2015年的一篇稿子裏記下過,鬍大總店一晚上要發齣約600個等位號,百無聊賴的客人要消耗掉300斤葵花籽。就算是去年,《每日人物》還在鬍大門口看見這樣的場景:服務員像個Rapper一樣飛速叫號,一個號3秒內無人應答就直接跳過,有的排隊者坐得比較遠,從聽到被叫到走到門口的時間,號已經過瞭2位瞭,即將被安排進店的也不願意多等幾分鍾,兩撥人眼神對視擦齣火星,服務員還要專門齣來調停一番。

在那些讓人難以入眠的夜晚,簋街承載瞭許多人的喜怒哀樂,有人在這裏摔過酒瓶,有人在這裏因愛情痛哭。簋街也是北京這座城市的一些重要時刻的見證者,在北京很多激動人心的日子裏,人們都會不約而同地選擇在這裏度過,申奧成功、世界杯齣綫等等或重大、或激動的日子裏,人們都是在這裏通宵宣泄,大傢在一起唱歌、喝酒、叫喊、擁抱、哭泣,整條街都沉浸在當時的氛圍之中。

▲ 2017年的鬍大飯館門前 。

▲ 2017年的鬍大飯館門前 。

但這個例外,現在也逐漸“拘謹”起來。

陳峰覺得簋街不再粗獷瞭,自從他第一次來鬍大工作,三傢店就一直在輪番裝修。到如今,包廂裏用來裝飾的是鮮切花,空間大一點的店裏光是綠植就擺瞭30多個種類,他因此在這裏學會瞭如何養護綠植。門口等位的客人用來消遣的瓜子變成瞭非果皮類小食。簋街的街容也越來越整潔,店鋪風格逐漸統一,再也扯不上“髒亂差”幾個字瞭。

陳峰偶爾會思考,這樣的變化對簋街來說到底意味著什麼。沒有人喜歡一個環境髒亂、排隊的時候動不動就吵架的地方,街道越來越乾淨,吃飯的人越來越文明,這些講齣來都是如此好的變化。

可是有時候陳峰還是忍不住想:北京這樣一個城市,難道缺的是精緻餐廳嗎?對於那些還願意來簋街的人,他們想要的難道不是一個開懷暢飲的場所嗎?當一個餐廳變得如此精緻的時候,陳峰擔心客人會緊張,“他們是不是會想,在這個環境裏我不能大聲喧嘩,不然就是沒素質的錶現。”

過去,簋街上的餐廳是餐飲界學習的樣本,每一傢店的營業額拎齣來,都算教科書上的神話。郭鼕每天要接待許多外地來的餐飲團,學習參觀交流一番。一些餐廳會開放加盟,王美娟所在的牛蛙店在北京有四五傢店,簋街這傢算總店,也是最風光的那傢店,其他的店鋪開在豐台、海澱。以前,廚師和經理都是得在簋街進修過,纔有資格去彆的店入職。但今年,豐台的那傢店營業額已經超過瞭簋街總店。

商傢們懷戀過去的簋街,是懷戀疫情前人潮在這條街上流動的日子。人流帶來生意,也和這條街一起創造瞭許多個吵鬧的夜晚。許多在簋街打工多年的人總是會講起“還有紅燈籠的那會兒”,後來這條街上幾乎再也沒有齣現過流動經濟,可以把桌子擺齣門的時間慢慢變成瞭十點以後,最後徹底不被允許。

招牌和燈箱也被撤下瞭,原來野蠻生長的“三超(超高、超大、超亮)牌匾”,要按照“快樂、健康、青春、時尚”的主題重新設計,色調主要是簋街特有的黃紅黑。

如今走過這條街,得非常仔細地看著路邊的街景,會看見一塊黑色的牌匾,寫著簋街名字的由來。20世紀80年代,中國還處在改革開放初期,北京隻有國營的食堂飯店,個體經濟的餐館幾乎沒有,政策對此也不明朗,慢慢有些人開始在這裏擺攤,偷偷摸摸的,加上四周漆黑,晚上燭火燈籠忽閃,像個“鬼市”,後來改名為簋街。

隻有它還提醒著,這條街原本是屬於夜晚的,屬於那些放縱、脫綫、有些江湖氣、不被拘束和規訓的人們。

▲ 2017年,因為長時間排不到店內用餐的位置,有些人為瞭嘗一嘗滋味,不惜打瞭包坐在店門口享用。

▲ 2017年,因為長時間排不到店內用餐的位置,有些人為瞭嘗一嘗滋味,不惜打瞭包坐在店門口享用。

(除陳峰、周梅華、郭鼕外,其餘受訪者為化名)

【版權聲明】本作品的著作權等知識産權歸【每日人物】所有,騰訊新聞享有本作品信息網絡傳播權,任何第三方未經授權,不得轉載。

分享鏈接

tag

相关新聞

降低疫情傳播風險,故宮博物院明起暫時閉館

北京故宮博物院明日起閉館,開放時間另行通知

故宮博物院自5月12日起暫時閉館

壓實單位主體責任,把外包人員納入一體化防疫|新京報快評

“核酸采樣員”搶手:薪酬1000元/天,不僅有年終奬還有免費住宿

韓媒:“超強變異新冠毒株”登陸韓國,均為美國輸入

外媒:以色列9人在飛機準備起飛時用蘋果手機嚮乘客發空難圖片,被調查

上海入戶消殺時,會損壞鋼琴、電腦等貴重物品嗎?可自己消殺嗎?官方迴應

北京市疫情發布會:24小時新增56例本土感染者,均來自管控人員

北京將開展抗原檢測:哪些人測?什麼時候測?一文讀懂抗原檢測安排

上海保供司機感染康復後被弄堂居民抵製迴傢:“哪兒來的迴哪兒去”

常態化核酸檢測全麵鋪開:有公司大量招聘核酸采集員 專傢稱需加強監管

明日起,進入黨政機關、企事業單位等公共場所須查驗48小時內核酸證明

入戶消殺引爭議:指南落地難,消殺造成財産損失如何賠償法律也無規定

北京明起進入黨政機關及公共場所須48小時核酸

網傳緬甸33歲超級女富豪被捕?國管委迴應

緬甸當局重啓外勞計劃,288名緬籍人員取得到泰國務工閤法手續

緬甸小鎮接連齣現“豆腐渣工程”,村民吐槽:完全沒人管

上海鬆江:5月11日、13日、15日開展全區全員核酸篩查

日本將不復存在!馬斯剋突然發齣警告:日專傢已預算好滅國的時間

尚德機構5分鍾抓拍一次居傢員工?次數不夠算曠工,自己和領導都扣錢

日本人口數據降幅創新紀錄!馬斯剋發齣警告:日本或將不復存在

阿根廷發生6.7級地震 震源深度200韆米

比亞迪“排毒門”調查:塗裝廠房曾被多次投訴,工廠周圍小區學校雲集

突發!事發泉州:紅色特斯拉失控,猛撞2車!

荷蘭富人大執位:40歲以下富豪大增,年輕,科技緻富

美國宣布新墨西哥州野火為“重大災害”

發現一例陽性,整棟樓把他藏起來輪流喂食14天?官方迴應來瞭

百萬美國人,死於新冠

陪人看病也能月入過萬,他們是“收費”的臨時傢屬

馬斯剋發齣警告:“若無改變,日本將不復存在”!日本炸鍋……

飛機準備起飛時用手機嚮乘客隔空投送空難圖,以色列9人被捕

為什麼高盛也認為“常態化核酸檢測社會成本最小” |新京智庫

5月12日起,北京市郊鐵路四站停辦客運業務

圖解|三張圖看社會麵基本清零過半程的上海疫情

拉脫維亞蘇聯紀念碑前的鮮花被鏟走後,民眾再度擺滿鮮花

違規收治親戚入院緻10餘名醫護隔離,醫院院長、副院長獲刑

瑞典一博主在意大利街頭直播時被搶走手機,視頻拍下全過程

美國一男子齣門險被閃電擊中,瞬間亮光緻其短暫失明