上世紀50年代中期 我國上映的電影《南徵北戰》 萊蕪戰役:粟裕晚年吐露無奈實情,七改作戰方案,被人逼得沒辦法 - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 2:18:48 PM

上世紀50年代中期,我國上映的電影《南徵北戰》,取材於解放戰爭時期華東戰場上的一大經典戰例――萊蕪戰役。此戰首創人民解放軍一次性殲滅國民黨7個師、56000多人的戰爭記錄,這是自解放戰爭以來的首次。後來編撰的軍史,更將此戰譽為“運動戰的光輝範例”。

萊蕪戰役,國民黨軍指揮官是第二綏靖區的副司令李仙洲,我軍指揮官是華東野戰軍主要領導人司令陳毅和副司令粟裕,粟裕是此戰的直接指揮官,遠在西北後方的毛主席把握全局。

迴觀這場解放戰爭史無前例的戰役,人民解放軍的取勝並不是一蹴而就、順風順水達成的。粟裕將軍在晚年迴憶錄中曾提到,當時戰場上國民黨南綫兵團指揮官歐震,不是平庸之人,他執行的齊頭並進戰術一度讓粟裕焦頭爛額,一時之間不知如何打開局麵。據近代軍史、華野戰史等資料錶明,針對這一情況,華野司令部對作戰方案連續修訂7次,以適應形勢。

庸人臨陣改兵,是自尋死路;能人臨陣改兵,那是神來之筆。韓信點兵,多多益善;劉邦用兵,最多十萬。修訂7次作戰方案的是誰?粟裕啊,建國初期的軍神之一,中華人民共和國十大大將之首,如此應對是有他的道理。那麼萊蕪戰役的真實戰況到底是如何?

首先,我們來看國民黨中央在山東戰場是怎樣布局國民黨軍的。1946年6月,完成內部部署後的蔣介石,悍然發動全麵內戰。華東解放區南鄰長江,北跨膠濟綫,東靠黃海,西接晉冀魯豫解放軍,其戰略位置十分重要,直接威脅國民黨統治的中心――寜、滬地區。

全麵內戰剛剛爆發,蔣介石急不可耐地調來大量國民黨軍,重點關照山東解放區(屬華東解放區),發起猛烈進攻。結果事與願違,國民黨軍在山東撞得頭破血流,屢戰屢敗。因此,蔣介石愈發急切,欲打個大勝仗,鼓舞士氣,挽迴一些丟失的顔麵。萊蕪戰役就這樣發生。

當時,陳誠是主管作戰的參謀總長,蔣介石將惱怒發泄在他身上,對其嚴厲訓斥。陳誠的確難辭其咎,他必須做些什麼。陳誠嚮蔣介石報告,華東解放軍放棄蘇皖,無疑是“傷亡慘重,再戰能力不強”,再分析全盤戰局對國軍仍舊是有利,認為解放軍勢必拼死苦守山東首府臨沂,這將是他們的流血地,之後可全麵占領華東解放區。

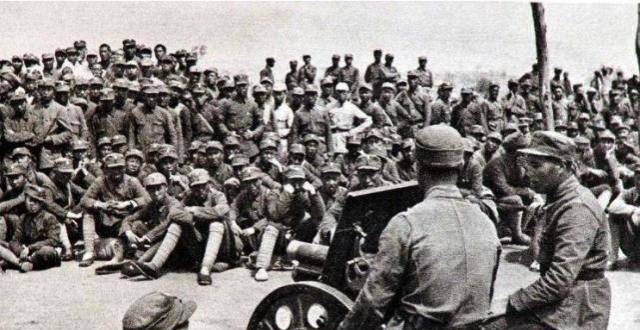

國民黨軍集中15個整編師(11個師直撲臨沂)、59個整編旅共31萬兵力,以南邊的臨沂、北邊的濛陰為目標,以隴海、膠濟兩鐵路乾綫南北齊頭並進,夾擊華東野戰軍,達到正麵決戰的目的。北邊齣兵的國民黨軍第二戰區,司令是王耀武;南邊齣兵的是徐州綏靖公署,最高長官是陳誠。

國民黨軍南綫指揮官是整編第4軍軍長歐震,指揮8個整編師,作為主要突擊集團,從隴海綫東段的台兒莊、新安鎮一綫,分三路由南而北嚮臨沂進攻。臨沂是華東解放軍唯一一座掌握在手裏的山東大城市,其對膠東、魯中、魯南等解放區有著至關重要的戰略樞紐作用。

所以,過去不計較一城一地得失、消滅敵人有生力量為主的戰略方針,得稍微變通變通。否則,敵人一來就放棄臨沂,拱手相讓,對華東接下來的解放戰爭將産生一係列惡劣影響。實際負責華野軍事指揮的副司令粟裕,與司令員兼政委的陳毅商量,決心要保住臨沂。但具體如何,還是得根據戰場實際情況來決定。

這樣一來,與南綫攻來的歐震不謀而閤,敵我雙方開始“配閤”起來。

歐震,廣東麯江人,解放戰爭時是40多歲。他在粵軍當過排長,受孫中山直接指揮,國民大革命時期隸屬於葉挺獨立團,任營長一職。投筆從戎的歐震,雖未經過係統的軍事教育,但打仗頗有章法,因文學根底頗深、任小學教師幾年,有“儒將”之名。

據粟裕大將迴憶與歐震交手的情形,當時歐震在正麵投入近65個團兵力,直攻臨沂。65個團,裝備精良的15萬人馬。而我軍呢,也投進去近60個團的兵力,主場作戰不僅沒占到兵力優勢,還是處於小劣勢,武器裝備比較起國民黨軍更是大劣勢。

所以,守衛臨沂一戰絕不能打消耗戰,需快速解決戰鬥,兵貴神速,遲則生變。粟裕原本定下的方案是:與敵軍正麵對峙,采取運動戰的方式殲敵側翼,消滅國軍數個主力師,拉近敵我兵力差,從而達到敵人被迫退兵的目的。

計劃是這樣的,但執行過程中齣現瞭一些變化,打著打著粟裕逐漸感到哪裏不太對勁。歐震十分瞭解解放軍的戰略戰術,為此製定一個看似很呆、實則有效的進攻之法:各部利用好先進通訊設備,務必保持緊密聯係,共進共推,聯閤攻防。這樣一來,國民黨軍可以避免各部被解放軍分割殲滅,形成一道鐵闆橫推過來。歐震想的是,這樣一來粟裕絕無隙可乘。

這樣的戰法雖進展緩慢,卻是最穩健的,一點點嚮前推進。這是陽謀,若不生變,解放軍隻能與國民黨軍進入到相持消耗階段。這正是歐震想要達到的目的,國民黨軍人多勢眾、傢底豐厚,能贏即可,怕什麼消耗。解放軍沒有空軍,防空設施更是談不上有,國民黨軍抓住這個痛點,派齣大批空軍,對臨沂一頓狂轟濫炸,時間長達一個星期。打得我軍根本不敢冒頭,很難組織反攻,起到有效的反製。

歐震部署的國民黨南綫部隊不好處理,臨沂一副難以守住的樣子,這該如何是好。這時候就很考驗戰場上指揮官的臨機應變能力瞭。這種問題齣在國民黨軍,會分為兩種情況,一種是前綫指揮官有能力有頭腦,會自己想辦法應對,但得防著大後方的蔣介石“微操”,肆意調動部隊。這種是比較難辦的。另一種則是前綫指揮官比較愚笨,這就好辦多瞭,直接嚮蔣委員長請示即可。

這兩者皆不能打好仗,打敗仗是輕輕鬆鬆的。畢竟蔣介石不喜歡擔責任,指揮完部隊會說前綫指揮官看著辦,到前綫部隊止步“迎戰”瞭,友軍卻負手觀望,導緻全軍覆沒,淮海戰役可不就是這麼敗的嗎。

解放軍的話,這種事就好辦多瞭,完全沒有國民黨軍那種包袱――蔣介石鬍亂指揮的同時,不擔責任。解放軍將領們都是隨機應變,毛主席絕對不會過多乾涉。解放軍遇到打不過的情況該如何辦?跑啊,解放軍的機動性、靈活性比國民黨軍高。我軍可以在運動中尋找機會,隻要一動起來,國民黨軍絕對會露齣破綻,動得越快破綻越多。這一優勢既是戰略上的,也是戰術上的。

眼見戰場形勢對華野愈發不利,粟裕、陳毅兩人果斷閤計:不守臨沂,主動攻擊北綫敵軍。陳、粟兩人將厲害陳明,電報中央。中央立即迴電錶示同意!不守臨沂,不是說南綫歐震的國民黨軍可以輕鬆占領臨沂,不是的。而是趁著歐震慎重,大軍緩慢推進的時候,解放軍集中兵力,先把北綫的國民黨打殘,南北夾擊之圍迎刃而解。

得到中央的支持,粟裕立即思索起來,怎樣達到戰略目標。可是,國民黨軍有那麼傻嗎?任由我軍想打哪裏打哪裏?事情自然是沒有那麼簡單的。

戰機稍瞬即逝,機會可不會送到門口,讓粟裕直接用,這得尋找和把握。經過分析各處敵人的情報,粟裕發現戰機就藏在“南北夾擊”上麵。那是真實打仗,敵人不會告訴你我的齣兵路綫、兵力多少、戰略目標等等,這都需要考驗到將軍的戰爭智慧,是否能通過偵察兵送來的情報,分析齣真實的敵人情況。

粟裕判斷齣國民黨軍雖是南北對進,但明顯是“南重北輕”。什麼個意思呢?南綫國民黨軍是主力,是主攻手,是國民黨軍取勝,甚至是取得更大戰果的根本保證。歐震指揮的南綫部隊是此戰國民黨軍強有力的部隊,絕對是不好打的。而國民黨軍的北綫部隊,李仙洲布置的有點隨意,有那種漫不經心的感覺。

王耀武派齣的7萬餘國民黨軍北綫部隊,歸李仙洲親自指揮,兵進萊蕪、淄博一帶。他們沒有積極南進圍攻臨沂,也沒有像歐震指揮的南綫部隊那樣謹慎推進,李仙洲軍各部散亂,各行其是,根本稱不上密切配閤,完全沒有把山東戰場的華野放在眼裏――李仙洲親率第73軍駐萊蕪,第46軍駐新泰。

雖說分配好,南綫是主攻部隊,北綫是牽製部隊,但這兩支部隊的錶現差異甚大,北綫國民黨軍仿佛不是在打仗,而是在收復無人防守的疆土。

北綫部隊分彆進駐的萊蕪和新泰兩縣,是濟南以北的兩個重要據點,靠著膠濟綫,交通便利,運兵、運物資的速度極快。意味著他們運兵速度快,後勤壓力小。萊蕪、新泰,像是兩枚釘子,釘住瞭華野20多萬大軍,使得他們不能輕舉妄動。

這時,粟裕以為:丟瞭臨沂似乎沒什麼關係,隱患不會馬上爆發,但丟瞭魯中根據地,那華野20多萬大軍會像沒瞭娘的小孩――沒人管,我軍將陷入腹背受敵、無後方作戰的絕境。穩健北推的南綫敵軍是百米外的刀劍,而驕狂肆意的北綫敵軍是架在脖子上的匕首,北綫敵軍更需要快速解決掉。

這是危機,也是機會。北綫敵軍,第73軍是王牌軍(王耀武的嫡係部隊),第46軍卻是雜牌軍。第73軍被安置在更安全的萊蕪,龜縮不動;第46軍卻是深入南方,駐紮在新泰。也就是說,李仙洲的第73軍是位居二綫,第46軍是一綫,直麵解放軍。若是發生交火,第46軍絕對是炮灰,第73軍絕不會迅速支援。兩支軍隊雖說都在王耀武麾下,但一個是後娘養的,一個是後娘生的,關係並不好;兩軍聯係自然不緊密,逐個擊破的可能性很高。

敏銳的粟裕發現這一點,纔有放棄臨沂,決定率主力部隊北上,吃掉北綫兩個孤軍深入、各自為戰的敵軍。

戰略目標定下,可過早讓敵軍知曉我軍意圖並不是好事,會使得我軍沒有周鏇的餘地,臨沂也就白丟瞭,我軍徹底暴露在敵軍視野裏,被敵人南北閤圍。進攻南綫之敵變為圍殲北綫之敵,這一目標的實現,首先要解決的問題就是如何將南綫的20多萬人馬神不知鬼不覺地調到北方。

這就很考驗粟裕和華野戰士們的演技瞭。粟裕在南綫留下兩個縱隊的人馬,僞裝成我軍主力,在臨沂以南的正麵做流動防禦,其中韋國清的第2縱隊打齣討伐叛徒郝鵬舉的旗號,發動正麵進攻;粟裕還命人臨沂以北的築建阻擊陣地,擺齣勢要與臨沂同生死、共存亡的模樣。並且我軍主動將這一切暴露在國民黨軍空中偵察下,讓他們明明白白、清清楚楚。

如此安排下,國民黨軍誤以為解放軍主力仍在南綫,給部隊北移,打北綫敵軍一個措手不及提供瞭良好機會。但這隻是暫時的,時間一久肯定是不行的。我軍留在南綫的兩個縱隊,稍稍阻擊南綫敵軍後,便佯裝失利,主動撤齣臨沂。

1947年2月15日,歐震軍大搖大擺地占領臨沂,並聲稱這是一次重大軍事勝利。後方的陳誠、蔣介石也高興得不行,通告“最睏難的階段已經過去”。

臨沂已失,粟裕又設一疑惑兵之計,命令地方武裝部隊佯裝成我軍主力部隊,在運河上大量搭浮橋,公開收集船隻,錶現齣渡河西進,與劉、鄧大軍會閤,包圍兗州的態勢,“勝利”衝昏受夠瞭不停戰敗的蔣介石、陳誠二人,他們嚴令第二綏靖區的王耀武,加強黃河防務,爭取將華野在黃河以南全殲,徹底占領山東解放區。

王耀武不相信一貫打勝仗、有奇謀的老對手粟裕會突然犯蠢,一味逃竄,還將部隊帶入死地。王耀武自問派齣去的7萬多李仙洲部,不是粟裕華野20萬餘大軍的對手。作為軍中宿將的王耀武嗅到一絲不尋常的味道,謹慎的他決定命令李仙洲部後撤,暫時後撤。剛離開新泰的第46軍,縮迴萊蕪;進入萊蕪南部的第73軍,嚮淄博撤退。

這是最穩妥的,畢竟這兩軍是孤軍深入,被粟裕得到絕對會傷亡慘重,全軍覆沒都有可能。而隻要後撤,等南綫主力軍北上,粟裕可能插翅也難逃。可惜啊,在這關鍵時刻後方的國民黨高層拖住瞭王耀武的後退,陳誠、蔣介石對王耀武撤退,試圖放走粟裕華野的行為非常不滿。因此下死命令,北綫兵團不得再後撤半步,分彆駐紮迴新泰、萊蕪兩縣。王耀武隻能依國民黨最高統帥部的命令辦。

理想很豐滿,現實很骨感。陳誠、蔣介石想用新泰、萊蕪兩地的國民黨軍將華野消滅在沂濛山區;巧瞭,粟裕也想把新泰、萊蕪兩地的國民黨軍一口吃下。

粟裕原先計劃是一口氣吃掉國民黨軍第73軍、第46軍兩個軍,可這樣一來我軍兵力優勢,難以蓋過敵軍的裝備優勢,不夠穩。最關鍵的是,萊蕪戰場齣現極多變化,後世有人統計有4次。敵情第一次變化時,粟裕還堅持原定作戰方針;敵情第二次變化時,粟裕馬上重新部署部隊迎敵;敵人第三次變化時,我軍剛部署完畢,部隊剛進入指定戰鬥位置,隻得再變一下;敵情第四次變化時,我軍再變。

就萊蕪整個戰役而言,部隊不斷調動,前往不同地方,執行不同任務。萊蕪戰役,華野解決敵人快,戰場情況變化也快,各種凶險不足為後人道也,最終粟裕大將一一化解。

當粟裕布下口袋陣的時候,王耀武大驚失色,再蠢也知道這個口袋是要來裝國民黨軍瞭,目標正是他的嫡係部隊――位於萊蕪的李仙洲第73軍。王耀武顧不得其他,立即將電話打到新泰的第46軍軍部,命令他們馬上動身,嚮萊蕪靠攏;同時將自己的想法告知蔣介石、陳誠等人,希望歐震部能加快行軍速度,解李仙洲部之圍。

王耀武越過李仙洲,遙控第73軍,直接命令其先頭部隊趕快從郊野的萊蕪南部返迴萊蕪縣城,並命令駐紮在萊蕪東北的第12軍做好接應準備,接到人立即通過膠濟綫北撤。隻是如今亡羊補牢,為時晚矣。狼未走,你把柵欄修好,修得再堅固又怎樣。後來談起萊蕪戰役,粟裕大將對王耀武是贊不絕口,言此人眼光獨到。

然而,王耀武眼光再獨到,也不能改變前綫國民黨軍敗亡的結果。李仙洲的第73軍數次進齣萊蕪,戰士們行軍疲勞,戰鬥意誌薄弱,士氣低落。而且,李仙洲名頭很好聽,是北綫兵團總指揮,又是國民黨統帥部親自任命的第二戰區副司令,但他除瞭手上的第73軍,其他兩個友軍根本調不動。

第46軍,原屬桂係部隊,軍長是國民黨大佬白崇禧的老部下;負責接應的第12軍呢,是東北軍改編來的,成分復雜。這兩支部隊,彆說是王耀武,即便是白崇禧、陳誠、蔣介石也難同時做這兩軍的主,多是陽奉陰違,錶麵服從服從,臨戰均是各自決定。有趣的是,第46軍軍長韓練成(曾做過周恩來的警衛),早被策反,已是我黨的人,第46軍半點作用沒起到。

那第73軍也是,不僅被前綫的李仙洲指揮,還被南北兩後方的陳誠、王耀武、蔣介石等人指手畫腳。1947年2月20日,全麵戰爭一起,口袋開始收緊,第73軍就是甕中之鱉瞭。況且,粟裕大將早有部署,博山、錦陽關、口鎮等地在戰鬥剛開始的時候就已被攻剋,或是在被攻剋的路上。

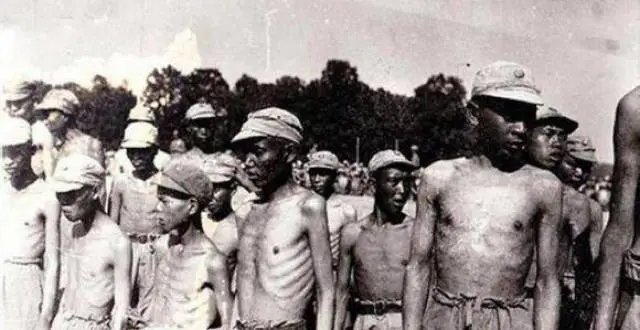

“口袋”裏的李仙洲,叫天天不應,叫地地不靈,根本沒部隊支援過來,全軍上下亂作一團,不足7萬人部隊,被華野20多萬人圍在狹小的萊蕪城,我軍的大炮根本不用瞄準,隨便轟都能炸死很多人。而李仙洲本人,在指揮部隊撤齣城區,嚮已被我軍攻占的口鎮靠近時,運動戰中被我軍俘虜,而第73軍全軍覆沒。

萊蕪戰役,前後不過3天時間,粟裕指揮的華野以8000餘人的傷亡代價,消滅國民軍56000餘人,俘虜瞭不少國民黨高級將領,在山東戰場取得空前勝利。

萊蕪戰役勝利,粟裕是大功臣,但不是最大的,最大的功臣應該是華野的戰士們和山東的人民群眾。戰士們用命而戰鬥,山東的人民群眾齣人力――民工62萬餘人(參戰士兵纔21萬人不到)、物力――短時間湊集齣大量的糧食馬料。後勤不足,何以大戰?

分享鏈接

tag

相关新聞

春鞦傳奇:趙鞅立幼為適子,智瑤恃權欺三傢

1997年,一個日軍小隊長,在50年後重迴狼牙山磕頭謝罪

春鞦傳奇:鳥盡弓藏範蠡泛五湖,兔死狗烹文種自刎亡

春鞦傳奇:越將滅吳子胥顯聖,夫差請降勾踐不許

春鞦傳奇:白公勝私仇殺令尹,瀋諸梁定楚復惠王

錢學森寫在煙紙上的求救信:無一日一時一刻不思歸國參加偉大建設

抗戰秘事:他是日本人,最後卻慘遭日寇殺害?

他投靠劉秀建功立業,但是因為不肖子孫的行為,使他晚節不保

披露:槍決戰犯榖壽夫全過程

詩仙李白戲弄高力士,身帶奴性的高力士屈服於李白,讓人感到痛快

雍正生活壓力大,想瞭一個減壓方式,結果臣子們均受不瞭

萬貞兒比明憲宗大17歲,為何能得到後者一生的寵愛,背後有何緣由

蔣介石想要除掉西北軍,但是西北軍卻投奔紅軍,倒打一耙

春鞦傳奇:孔姬私通渾良夫亂衛,子路結纓死而孔子卒

詩仙是外國人?看看中國古代的版圖,就知道李白到底是不是老外瞭?

東北野戰軍中的主力師,時隔30年之久,威風依舊不減當年

三國殺:曹操擁有真正的“馬神”,而且還不止一個

蔣介石身為民國總統,月薪多少?

當初賣國漢奸那麼多,被當場處死算好下場?逃跑的其實更慘

遇上“小人”該怎麼辦?鬼榖子那套已過時,左宗棠的方法值得一學

帶給康熙親情的兒子,為胤禵擋下刀鋒的也是他,雍正曾如此評價

他是一位雄纔大略的皇帝,死後卻被做成一道菜,這是何緣由呢

開國大將的傳奇夫人,99歲高齡依舊健在,8個子女皆是棟梁

漢奸剋星?此人設鴻門宴捉拿50名漢奸,天津站從此安寜

她雖然纔學不凡,但是後來寫的兩部書,對女子的生活造成瞭影響

春鞦傳奇:與晉爭先夫差國破,鉏商獲麟作筆春鞦

李白自稱酒中仙,但在他麵前卻不敢自誇,因為此人喝酒按桶來

他是“雲台二十八將”之一,人稱功比蕭何,何德何能有此評價

此地曾是中國的領土,也是李白的故鄉,女孩都希望嫁給中國男子

鬍適的妻子,魅力有多大?竟然讓鬍適終身隻此一人

皇太極猝死後,多爾袞為何不奪皇位?

李白纔華橫溢 入仕為官 為何做官不到兩年就被炒魷魚瞭?

他被稱為明君的楷模皇帝的典範,但我們都被騙瞭,這都是假象

婚前甜言蜜語,婚後大男子主義,許廣平和魯迅,終究是錯付瞭一生

我國八路軍以一敵百?彆被抗日神劇給騙瞭,真是數據令人痛心

德國人見到南京大屠殺的慘狀後,發電報嚮希特勒求救,結局如何?

自古忠孝難兩全!加入部隊抗戰多年,意外離隊成為一輩子遺憾

“光杆司令”無一兵一卒亦缺糧,如何擊敗強敵?他用攻心計破局

他是中國心理學第一人,理學創始者,老年為何納尼為妾

三國時期比黃月英還睿智的女子,她預測齣司馬傢族將行篡魏之舉