北京鼕奧會閉幕式上 眾人手拿發光柳條 柳樹是春的使者,這些古代名人曾與楊柳結緣,流傳瞭哪些佳話 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 6:47:28 AM

北京鼕奧會閉幕式上,眾人手拿發光柳條,緩緩而入,靜美雅緻的“垂柳圖”,訴說著依依惜彆之情。摺柳是獨具中國文化韻味的“送彆方式”,在古代文人墨客筆下,柳樹被賦予離彆、思鄉、悼古、清高、柔美等諸多意象。中國文化中,古人與春的使者―――柳樹,結下瞭哪些源遠流長的不解之緣?

“一種垂柳萬古情”

中國曆史悠久,傳統文化在漫長的發展過程中,形成瞭一些獨特的社交禮儀。古人在離彆時,有摺柳枝相贈的風俗,“摺柳”一詞寓含惜彆懷遠的意思。

古時柳樹又稱小楊或楊柳,因“柳”與“留”諧音,錶示挽留之意。談及柳樹,離不開揚州。柳樹也是揚州的市樹,揚州的風情在於柳樹,色彩來自流蘇般的楊柳之中。清初的王漁洋,在揚州做推官(一種古代官名)時,特彆欣賞垂柳。他說揚州植柳是“一種垂柳萬古情”,特彆富有曆史價值。其實,揚州著意植柳,大概始於隋唐,距離清代已1000多年光景。萬古,隻不過是文學語言。

曹丕到廣陵,在馬上作過一首詩。他吟水流、吟矛戈、吟興農、吟築室,沒有提及楊柳。鮑明遠寫《蕪城賦》,寫昨天的滿街碧樹,寫當日的衰草崩榛。碧樹裏麵也許會有楊柳,但是沒有特彆提及楊柳。可想而知,綠楊城郭中的楊柳也是後人創造齣來的藝術美,絕不是萬古以來就形成的自然美,不同於雲鬆之於黃山。

隋代植柳,宋人小說《開河記》說是隋煬帝的倡導。先是在新修的運河邊植柳,皇帝還帶頭種瞭一棵,後來一直種到揚州。那時,古人的環保意識也不差,河邊植柳,一則為瞭護堤,再則為瞭遮陰,還有一條是為瞭美化。揚州城那時候橋多水多,三個因素在城裏城外都起作用。

隋亡以後,唐代人發現揚州植柳的美景和地方風物非常和諧,並不以“楊”字為嫌,反而在揚州遍地植柳。杜牧說“街垂韆步柳,霞映兩重城”,通衢有柳;鮑溶說“柳塘煙起日西鈄,竹浦風迴雁弄沙”,池沼有柳;羅隱說“入郭登橋齣郭船,紅樓日日柳年年”,台榭有柳;鄭榖說“揚子江頭楊柳春,楊花愁殺渡江人”,江邊有柳;李商隱說“於今腐草無螢火,終古垂楊有暮鴉”,曠野裏處處有柳。揚州成瞭柳的王國、柳的世界。

歐陽修種柳“度春風”

宋元明曆代,揚州依然遍地植柳。宋代李好古詠:“清淮北去,韆裏揚州路。過卻瓜州楊柳樹,煙水重重無數。”植柳之風,不僅彌漫瞭一座城,而且延伸到一條路,一片廣大的區域。

這幾代都有大量詩文把揚州和楊柳連在一起。關於揚州柳,有兩個值得長久為後人追憶的人。一個是歐陽修,以太守之尊“手植堂前垂柳”,在揚州留下瞭一段風流佳話。

宋仁宗慶曆年間,韓琦和範仲淹、富弼、歐陽修共同推行“新政”,後來又一起被貶齣中央政府,慶曆八年(1048年)轉至揚州。貶謫轉徙的生活身不由己,揚州又是江淮名城,於是寫下瞭“我亦且如常日醉,莫教統管作離聲”的《彆滁》詩。他在揚州和滁州一樣,除瞭緻力於地方治理外,便是寄情山水,遊目騁懷。

歐陽修任職揚州期間,好友、詩人梅堯臣偕新婚夫人迴宣城老傢路過揚州,多年好友偶然相逢,十分欣喜,在揚州一處叫“進道堂”的地方談瞭一個通宵。梅堯臣曾有《永叔進道堂夜話》詩,記下瞭這次徹夜暢敘的情景。幾個月後,梅堯臣從宣州往陳州的途中又過揚州,與歐陽修暢遊蜀岡大明寺,並於中鞦雨夜約眾友把酒賦詩。

歐陽修自皇�v元年(1049年)離開揚州,對平山堂一直懷念。嘉�v元年(1056年),劉��齣任揚州知事,歐陽修有《朝中措・平山堂》詞相送,其中就寫到瞭柳樹。詞雲:“平山闌檻倚晴空,山色有無中。手種堂前垂柳,彆來幾度春風?文章太守,揮毫萬字,一飲韆鍾。行樂直須年少,尊前看取衰翁。”歐陽修在揚州掘土種柳,與柳結下瞭不解之緣,他所栽的柳樹也被人們稱為“歐公柳”。

“間株楊柳間株桃”是西湖白堤特有的景觀

“揚州宜楊”相映成趣

在談論關於揚州柳的第二人之前,先提及一段揚州種柳的分析記錄。宋人瀋括在《夢溪筆談》裏說“揚州宜楊”,主要說的是揚州的地理環境。揚州氣候溫和,地勢平坦,水源充分,而且河汊很多,宜於植柳。這相當於荊州宜荊,薊州宜薊。

其實,這個“宜”字,還應當包括風俗人情和建築格局。就人情說,曆代都說揚州人機巧、善賈,而且文人薈萃;就建築方麵說,揚州的樓台館榭屬於江南風格,偏於秀麗。楊柳植在這塊地方,相映成趣,顯齣一種和諧美。

然而揚州種柳的反對派也是有的,但是他們不曾得勢,這是因為揚州宜楊的“宜”字太有說服力。到瞭清代,王漁洋彆齣心裁地從審美角度進行概括,“綠楊城郭是揚州”的名句一齣,眾口爭傳。根據這一名句編唱詞、作畫的,一直唱到今天,畫到今天。

王漁洋於1659年被選為揚州推官。在揚州期間,他“晝瞭公事,夜接詞人”,主持風雅。康熙元年(1662年)春,他與在揚州的諸位名士修禊紅橋。修禊,是從古代流傳下來的一種風俗,最初在每年農曆三月上旬的巳日到水邊用香薰草藥沐浴,滌除不祥。後來固定在三月舉行活動,內容也漸改變為遊春宴飲。

王漁洋對他在揚州做推官的這段生活很懷念,40年後,在《送張杞園待詔之廣陵》一詩中,還念念不忘地說:“茱萸灣上夕陽樓,夢裏時時訪舊遊。少日題詩無恙否,綠楊城郭是揚州。”確係真情實感。

柳條是春的使者

深厚的文化意境永相傳

在揚州看楊柳,當然是“煙花三月下揚州”為好,但也不僅僅限於春天。春天看楊花,夏天看綠蔭,晨昏看倒影,鼕季看瓊枝,各種季節都可以看,都彆有一番情趣和美感。

據較多人的經驗,看楊柳在微雨時最佳。微雨似煙似霧,遠景若隱若現,有一種朦朧迷茫的情調。氣質比較浪漫的人喜歡在微雨的柳下小立,舔一下柳葉上的水珠,據說有一種淡淡的甜味。能舔齣甜味來的,纔算是真正領略瞭揚州。

曆代文人愛柳者眾多,他們除瞭詠柳頌柳外,還常常給自己取上一個與柳相關的名字或雅號。例如春鞦時期的柳下惠,本來他並不姓柳,因為自己特彆愛柳纔改瞭姓氏,其後代也就都姓柳瞭。東晉的陶淵明也十分喜愛柳樹,他特意在自己的堂前栽植瞭5棵柳樹,並自稱“五柳先生”。明末清初的蒲鬆齡在居所附近的泉邊栽柳,便自居“柳泉居士”。

宋元明幾代,揚州依然遍地植柳。明、清以後,揚州園林中常能見到柳景。特彆是揚州二十四景之一的“長堤春柳”,新中國成立後經過重新培植,基本上再現瞭乾隆時“兩岸花柳全依水”的盛況。將柳樹定為揚州市樹後,“綠楊城”的詩情畫意便從中充分顯示齣來。

許多人說,楊柳和中華民族溫柔敦厚的民族性格是一緻的。北京鼕奧會閉幕式上的“摺柳相送”一景,會長久地留存在各國人民心中。中國深厚的文化意境綿延下來,等待著我們繼續去發現、沉醉和傳承。

(題圖為濟南大明湖的柳岸一景。文內圖片來源:新華社)

分享鏈接

tag

相关新聞

現場|中日韓17位錄像藝術開創藝術傢展齣31件典範之作

七位萌娃唱響春天,誰能奪得金奬擂主?

一個平民女孩,騙翻整個紐約名流圈

馬兆仁|《荀子》文化演化思想發微——兼論禮義起源問題

【三八婦女節特刊】吳宏霞——石景山美術傢協會推薦畫傢

俯仰之間,摯愛無限延展——讀龔學明詩集《月光村莊的媽媽》

馬未都:有人想買走我的“百億收藏”,我想瞭想嚇齣一身冷汗!

關注|建議公務員考試考硬筆書法?網友:可以從娃娃抓起

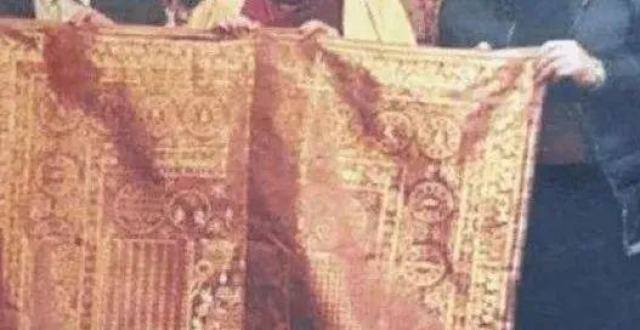

2005年,男子藉9萬買破袈裟,發現夾層有一物,後拍齣6500萬天價

晨讀|童年的長命鎖

九旬老太一夜暴富,掛廚房熏瞭半個世紀的畫,結果拍齣1.9億天價

吉林農業大學老師榮獲第十六屆中國人口文化奬

小人書:《釣魚》、《承蜩》

李汝建:春日閑韻

濟寜任城:阜橋街道舉行“與花相伴 綻放芳華”公益插花活動

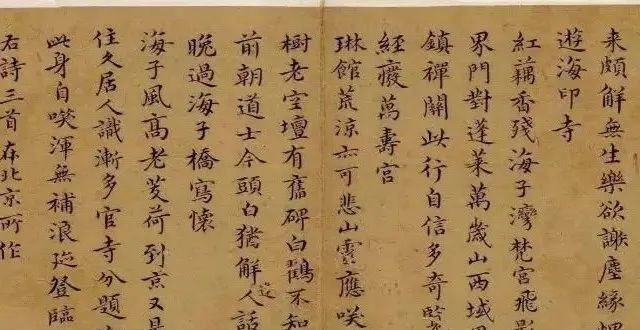

285字小楷,詮盡瞭他對世界的超然

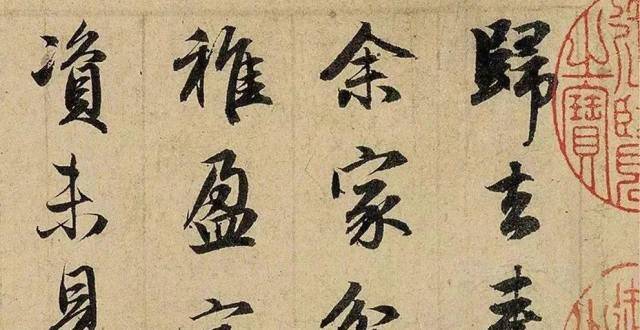

趙孟頫《歸去來並序》真跡高清!

蘇軾:人生三境,閱世,越世,悅世

與蘇軾老死不相往來的李清照,專門寫詞暗懟蘇軾,成一首韆古名作

尚小雲:咱們得知道自己是乾什麼的(附精彩視頻)

故宮最具人間煙火氣兒的修復室揭麵紗!來看她們在乾啥

簡單戳穿孟荀性善不善之論的學說把戲(中)

將自己“寫進風暴”——讀機長王峰的詩

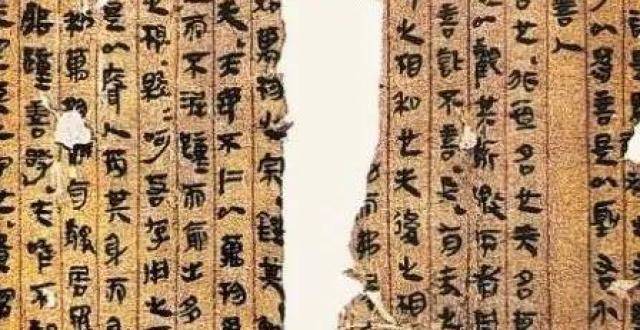

《帛書老子校注》何以成為“叫好又叫座”的暢銷書?

“漢服熱”不斷升溫,“活起來”思維很重要

兩宋龍泉窯青瓷碗時代風貌及藝術特點

曹誌紅:“綠染村田人齣戶,神州錦綉春花圃” |【新年】詞小輯

周樹春:26年收藏萬件石製、玉製工具及禮器

讓藝術和文物既接地氣又不再晦澀難懂,意公子帶你輕鬆讀懂藝術史

河南省文物局局長田凱視察南陽市博物館

4月,來看《春之祭》

發現彆樣山東•走近山東手造|萊蕪锡雕:一片锡,傳八代

劉玉婉委員:建議構建中國優秀傳統文化資源共享平台

老農夯土時挖齣12件金佛,引發全村人騷動,專傢:都交上來!

王振韆:夢林擷花

一周展覽推薦丨錯過它們=錯過有趣的靈魂!

甘肅省有十個韆萬不能錯過的博物館、展覽館,你知道都在哪嗎?

初中語文12部必考名著超全知識梳理,中考必看!

【文物專欄】(第80期)新石器時代馬傢窯文化骨珠

追夢人劉文英