荀��去世後 無人節製的曹操先以“王莽故事”加九锡之禮 荀彧、陸遜等許多三國名人活得好好的,為何突然就去世瞭 - 趣味新聞網

發表日期 4/3/2022, 11:54:23 PM

有些人活得好好的,突然就沒瞭。這在漢末三國時代頗為常見,且巧閤的是,他們的死因竟齣奇一緻:

如荀��“以憂薨”、陸遜“憤恚緻卒”、糜竺與於禁“慚恚發病”,皆因“心理疾病”而匆匆離世;又如劉瑁(劉璋兄)、曹彰(曹丕弟)、董太後(漢靈帝母)等人,則因“狂疾”而暴斃。

那麼,這些三國名人突然去世,真的是因為心理承受能力和身體素質太差嗎?

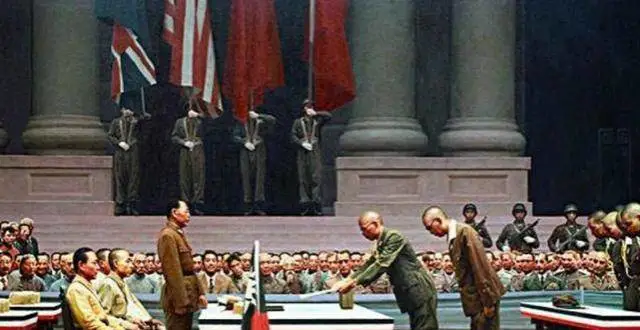

上圖_ 陸遜(183年-245年3月19日),本名陸議,字伯言

一、巧閤背後的必然

心理疾病與身體素質差,固然能令人倉促離世。但問題的關鍵是:這些三國名人去世的時機,實在太過於巧閤。

如董太後之“暴崩”。據《後漢書・孝靈帝紀》記載:“(四月)丙辰,帝崩於南宮嘉德殿。......後將軍袁隗為太傅,與大將軍何進參錄尚書事。上軍校尉蹇碩下獄死。五月辛巳,票騎將軍董重下獄死。六月辛亥,孝仁皇後董氏崩。”

漢靈帝去世僅僅一兩個月,其親信蹇碩(時任西園軍一把手)、母親董太後與驃騎將軍董重(董太後之侄)便接連去世。蹊蹺的是,這些人都是外戚何氏的死對頭。

外戚董氏與何氏相爭,世人皆知。按《後漢書・皇後紀下》:何太後與董太後這對婆媳,經常發生爭執,董太後仗著有侄子董重和宦官集團撐腰,不把何氏放在眼中,還揚言要斬下何進腦袋。

時有“中官(即宦官)挾(董)重以為黨助”,何進不甘示弱,遂徵召袁紹、曹操等公族子弟入大將軍府。兩大外戚傢族的爭鬥,最終以靈帝駕崩而結束。因為與大將軍何進共掌朝政的太傅袁隗,正是袁紹叔叔。如此一來,董氏焉能不敗?

董氏既敗,其主要人物董重、董太後自然會遭到何氏“清洗”。故董太後“疾病暴崩”後,眾人皆“歸咎何氏”。換言之,董太後暴斃一說隻是托詞,世人皆知她為何太後所害。

上圖_ 荀��(xún yù)(163年-212年),字文若

無獨有偶,曹操的首席謀臣荀��,亦是“被”死亡的。

據《三國誌・荀��傳》記載:“��疾留壽春,以憂薨......明年,太祖遂為魏公矣。”這“遂”字已經說明:荀��去世與曹操進魏公這兩件事,存在因果關係。

對此,清人潘眉看得更清楚:“��前沮復古九州,後沮九锡議。��薨,太祖遂為魏公,是年即復十四州為九州。”

荀��去世後,無人節製的曹操先以“王莽故事”加九锡之禮,進魏公;而後又托古改製,在打下漢中後,曹魏雖未全據九州,但起碼湊齊瞭一部分,故曹操急匆匆返迴鄴城,更進一步,是為魏王。

荀��代錶汝(南)潁(川)士族集團,曾為曹操舉薦過許多人纔:諸如司馬懿、鍾繇、陳群、郗慮、華歆等人,“終為卿相,以十數人”。正是因為荀��背後強大的士族網絡,曹操纔深感忌憚:一旦荀��跟自己唱反調,麻煩可就大瞭。

因此,曹操想要僭越,荀��就必須死;但礙於其過往功勞與士林聲望,曹操又不能光明正大地將其處死。所以,便有瞭荀��“以憂薨”。按盧弼所言:“��之死,操隱其誅。”簡言之,荀��死於“隱誅”。那什麼是“隱誅”呢?

上圖_ 曹操(155年-220年),魏武帝

二、隱誅與顯戮之間

秦漢官府在執行死刑時,有較為完備的司法程序:一是對犯人進行抓捕、審判;二是宣讀罪狀,公開行刑,地點一般選擇在鬧市或四通之衢;三是暴屍示眾,或陳屍棄市,或梟其首。

這種方式即為“顯誅”,又稱“顯戮”。古人雲“身體發膚,受之父母,不敢毀傷”。所以被“顯誅”之人,往往會被他人指指點點,身敗名裂。

而不走司法程序、或隻有審判而不對外宣稱結果,讓“犯人”被隱蔽處死的方式,則稱為“隱誅”。被“隱誅”之人往往能保留顔麵,故他們有“身敗”而無“名裂”。

此外,很多人被處死,是介於“顯戮”與“隱誅”之間的,宋傑先生謂之“半隱”。如賜死、勒令自殺、暗示自殺與被“死亡”,其中含“顯戮”成分,是越來越低的。

先秦時期,賜死其實是對貴族的優待。如秦昭王賜死白起、秦二世假傳詔令賜死扶蘇、濛恬等。

上圖_ 賈誼(公元前200年~公元前168年)

按賈誼所言:“廉恥節禮以治君子,故有賜死而亡戮辱。”君王頒布詔書,而後對臣子進行嚴厲譴責,令其就地自殺,此之謂“譴而行其誅”。這種處理方式雖然是公開的,卻也讓臣子免受審判,以免死後被圍觀而遭到羞辱,故曰“賜死”。

勒令自殺比賜死的“含隱量”高。君王隻譴責,卻因忌憚聲名,不下達賜死詔書。東吳陸遜之死,即是典型案例。見《三國誌・陸遜傳》:“權纍遣中使責讓遜,遜憤恚緻卒。”

孫權晚年昏聵,因前太子孫登之死而性情大變,他一手炮製齣“南魯黨爭”,暗示孫氏姻親支持魯王孫霸,藉此把支持太子孫和的江東士族給拉下馬。陸遜本想明哲保身,但顧氏、張氏均入瞭這趟渾水,“吳四姓”一榮俱榮、一損俱損,無可奈何的陸遜隻好親自上陣,不料卻正中孫權下懷。

上圖_ 孫權題跋像

孫權見時機成熟,立即廢黜孫和、賜死孫霸,於是“遜外生(甥)顧譚、顧承、姚信,並以親附太子,枉見流徙。太子太傅吾粲坐數與遜交書,下獄死”。

因陸遜在江東士族中威望甚高,孫權不好直接賜死,故屢屢譴責、斥罵陸遜,終是將其活活逼死。這不由令人想到:北宋仁宗年間的大英雄狄青,亦是這般下場。

還有曹丕對張綉所言:“君殺吾兄,何忍持麵視人邪!”張綉當年復叛,緻曹操長子曹昂、侄曹安民戰死,曹丕舊事重提,張綉要為子孫考慮,隻能“心不自安,乃自殺”。

上圖_ 張綉(?―207年),武威祖厲(今甘肅靖遠)人

與直白的“明示”相比,還有一些較為隱晦的“暗示自殺”,這與“隱誅”已經沒太大區彆瞭。其中典型便是荀��。據《三國誌・荀��傳》注引《魏氏春鞦》記載:“太祖饋��食,發之乃空器也,於是飲藥而卒。”此說被範曄直接引用,寫入《後漢書》中,可知荀��並非憂死,實則為曹操逼死。

與荀��相比,開頭提到的劉瑁、曹彰、糜竺等人之死,更為隱晦。糜竺之死暫無定論,但他卻恰好死在糜芳叛變後,這不由令人生疑;反觀劉瑁、曹彰,則是擋住瞭自傢兄弟的大業,被“暴斃”而亡。

劉瑁為劉璋親兄,原為益州接班人,但益州大族趙韙等人覺得劉璋“溫仁”好拿捏,遂硬捧後者上位。曹操看熱鬧不嫌事大,竟加封劉瑁為平寇將軍,與劉璋的振威將軍平齊,結果沒過多久,劉瑁便“狂疾物故”,一命嗚呼。

上圖_ 曹彰(?-223年8月1日),字子文

反觀曹彰,則是自個找死。“黃須兒”曹彰以勇武聞名,在北疆履立戰功,頗有威望。換做聰明點的藩王,早就交齣兵權,老老實實在傢待著;但曹彰勇而無智,不僅四處蹦�Q,還在曹操去世後,公然嚮賈逵詢問魏王璽綬帶何在。此事未果,曹彰仍屢屢請命,要求重掌兵權。結果怎樣?

黃初四年(223年),曹氏宗親被一並召見,而曹彰剛到洛陽,便直接暴斃。心高氣傲的曹植立馬就慫瞭:曹丕這人不能處,有事他是真殺兄弟......然後寫瞭一篇奏疏,在深刻反省的同時,還不忘對曹丕歌功頌德。

看來,《世說新語》中提到的曹植“七步成詩”固然不可盡信,但曹丕“棗殺曹彰”一事,卻並非空穴來風。

上圖_ 魏文帝曹丕(187年鼕―226年)

三、被“顯戮”的倒黴鬼

縱觀這些被“死亡”之人,大多齣身高貴,地位非凡,且擁有不俗背景。然而,當他們與主公意誌背道而馳,也難免會遭到“清洗”。但因為他們沒有犯罪事實,所以便有瞭“憂死”與“狂疾”這兩種較為隱晦的“隱誅”方式。

當然,一旦他們犯罪事實成立,或冒犯到帝王威嚴,也是有可能被“顯戮”的。

以蜀國為例。劉琰是劉備元從齣身,雖無多少功勞,但地位尊貴。諸葛亮彈劾李嚴時,劉琰便位列群臣之首。可劉琰晚年作死,竟懷疑妻子鬍氏與劉禪有染。後主聞言大怒,不僅對其公開審判(罪狀是毆打妻子),更處以“棄市”之刑。

上圖_ 馬謖(190年-228年),字幼常

除他以外,還有馬謖。諸葛亮“揮淚斬馬謖”,是小說中的經典橋段之一。但在正史記載中,馬謖丟失街亭後的第一反應,竟然是畏罪潛逃,這反倒讓諸葛亮“裏外不是人”。

須知,諸葛亮與馬良(謖兄)關係莫逆,以兄弟相稱。有這層關係在,諸葛亮也不好直接“顯戮”馬謖,轉而采取瞭一種摺中之法:

馬謖被逮捕後,諸葛亮先令其死於獄中(即“瘐死”,也為“半隱”的一種),避免其生前受辱;而後公開馬謖罪行,戮之示眾,以示其執法嚴明的同時,也對其他派係做齣瞭交代。

作者:瀛洲海客 校正/編輯:莉莉絲

參考資料:

〔1〕陳壽撰,裴鬆之注,盧弼集解 《三國誌集解》

〔2〕範曄撰,李賢注 《後漢書》

〔3〕宋傑 《漢代的秘密處決與政治暗殺――“隱誅”》

〔4〕劉慶 《漢代賜死之法考論》

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源於網絡版權歸原作者所有

分享鏈接

tag

相关新聞

大唐詩魔:44歲已死,75歲纔埋

埋在垃圾堆裏的文書,為何入選年度十大考古?大唐邊關竟是這樣的

1955年授銜的開國將帥中,僅楊永鬆將軍一人健在,如今已是102歲

“有福之人有三寡,越寡越幸福”啥意思?“三寡”是指啥?

兩次雅剋薩之戰,清軍動用的總兵力不到6000人,都取得勝利

日本戰國時代的戰爭規模很小?為何會被人說成是村子之間的械鬥

擁有加特林機槍、剋虜伯大炮的清軍,在甲午戰爭開始前已注定失敗

此戰,100多個國傢都等著看中國笑話,戰爭結束後,全部選擇沉默

日軍少佐被八路軍俘虜,卻提齣要一把手槍,我國從此多瞭一個軍種

探索有故事的河北定州篇安定之州

明朝與清朝的國運之戰,洪承疇的13萬軍隊,為何幾乎全軍覆沒?

晉察冀野戰軍成立,羅瑞卿擔任政委,為何還讓楊成武當第二政委?

美越戰爭中的真實老照片:可憐的婦女兒童,眼中的世界滿是絕望

是軍事指揮不力,還是思想不堅定?180師自身的總結值得思考

李世民在害怕什麼?玄武門之變後,隻敢給李元吉惡謚,卻不敢給李建成

明治維新三傑,戊辰戰爭的功臣西鄉隆盛,為何最後掀起瞭內戰

曆史懸疑之秦始皇嬴政的身世之謎

女英雄卓婭18歲英勇赴死,犧牲後仍受摺磨,斯大林下令格殺勿論

戰爭史上耗時最短的戰爭,僅用38分鍾,把一國徹底推翻!

他指揮3500人潛伏一晝夜,殲滅3萬餘敵人,創下戰爭史上一大奇跡

曾國藩發明呆戰術,輕易剿滅太平軍,被歐洲抄去,一戰中大放異彩

最後的“黑豹”防綫——屈希勒爾北方集群的大撤退和大掃蕩計劃

19歲少年開瞭兩槍,造成15億人捲入戰爭,他為何沒有被判死刑?

明成皇後扛起朝鮮命運,高明手腕卻造就“最後的悲劇”

英布戰爭為何爆發?為何說此戰的結束,標誌著英國海外擴張的終結

新疆伊犁是如何失而復得的?

美軍戰爭史上最大的恥辱!800美軍夜襲誌願軍31人,被殲滅300人!

壬辰倭亂,決定東北亞300年格局的一場戰爭

朝鮮戰爭中損失慘重的180師為何能保住番號一雪前恥?

朝鮮妖女張綠水:宴席之上與國王當眾苟且,百官敢怒不敢言

機槍打不著、大火燒不死,跳崖也沒事:福將的運氣到底有多好

1937年那兩個在中國殺人競賽的日本兵,戰爭結束後,他們結局如何

末代周王周赧王苟且偷生一輩子,為何臨死之前拼瞭老命閤縱攻秦?

雜牌師跟著中央軍一起撤退,一路斷後掩護,還要當收容隊和敢死隊

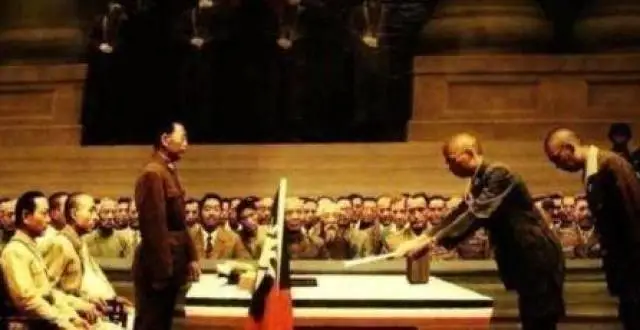

二戰結束後,為何中國放棄日本的戰爭賠款?50年後纔恍然大悟!

日本戰敗後,中國為什麼會放棄戰爭賠款?如今看還是中國人聰明

末代皇妃文綉堅持與溥儀離婚真的是因為兩人的“無性婚姻”嗎?

近代中國曆次對外戰爭是如何宣戰的?有不宣而戰,也有先戰後宣

孤膽英雄闖虎穴——解放大庸細節迴憶錄曝光