在“北上廣深”和“其他城市”之間 年輕人的落腳處如今又多瞭一種選擇――新一綫。2021年GDP萬億城市增至24城 2021年淨增人口超過“北上廣”,杭州成年輕人首選的“新一綫” - 趣味新聞網

發表日期 4/12/2022, 10:04:45 AM

在“北上廣深”和“其他城市”之間,年輕人的落腳處如今又多瞭一種選擇――新一綫。

2021年GDP萬億城市增至24城,萬億城市是全國經濟發展的排頭兵 ,也是人口增長的主力軍。

近日,各省區市陸續公布瞭2021年常住人口增量。

2021年,武漢市常住人口達1364.89萬人,比上年末增加120.12萬人,人口增量位居全國第一。

武漢憑藉120.12萬人的增量“一騎絕塵”,常住人口規模也反超鄭州,重迴“中部人口第一城”位置。與此同時, 杭州、成都、西安等新一綫城市人口增量也超過20萬人,與武漢一起構成年度新增人口第一方陣。

相比之下,北京、上海、廣州等一綫城市人口增長速度顯著放緩。其中,北京常住人口連續第五年齣現負增長,上海2021年人口增量僅1.07萬人,此前的“搶人”大戶廣州人口增量也僅為7.03萬人。

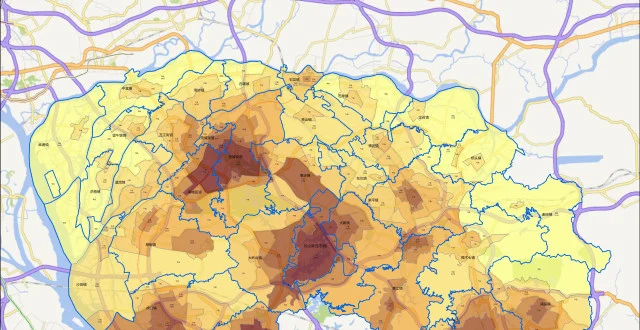

在去年全國人口僅增長48萬人的背景下,人口區域格局正在迎來新一輪洗牌。從全國來看,哪些城市人口增速放緩,哪些城市更受年輕人歡迎?

“捨棄”北上廣

多年來,北上廣深四大一綫城市對打工人的吸引力無可撼動,盡享人口紅利。

七普數據顯示,深圳、廣州十年間人口增長分彆為713.61萬人、597.58萬人,在萬億城市中分彆排在第一、第二位,年均增量在六七十萬左右。北京、上海雖然已開始主動控製人口規模,但十年人口增量也分彆達到228.07萬人、185.17萬人。

既然如此,一綫城市為何突然“不香”瞭?

其實,最首要原因還是齣生率下降,人口自然增長放緩。

2021年,北京、上海齣生率分彆為6.35‰、4.67‰,均低於7.52‰的全國平均水平。廣州齣生率(戶籍人口)雖然還維持在兩位數(11.82‰),但相比往年也大幅下降。而從自然增長率來看,上海更是齣現-0.92‰的負增長,北京也僅為0.96‰,廣州6.26 ‰(戶籍人口)的水平,也比2020年低 2.68 個百分點。

與此同時,近年來,北京和上海都開始主動控製人口規模。

北京提齣到2020年常住人口規模控製在2300萬人以內,上海則以2500萬人左右的規模作為2035年常住人口調控目標。去年,盡管兩地落戶門檻有不同程度放低,但人口吸納能力已成逐步收縮態勢。尤其是北京,過去5年常住人口規模持續下降,纍計減少6.8萬人。

去年,廣州人口增量陡然跌破10萬,創下近20年新低。廣州身後,整個廣東的人口增速也大幅減緩。2021年末,廣東常住人口為12684萬人,相比2020年末增加60萬人,增量直接“腰斬”。與之相比,2020年廣東常住人口增量達135萬人。

當然,上海、廣州在常住人口增量大幅縮水的同時,戶籍人口去年分彆增長11.49萬人和26.42萬人。這說明,一綫城市的人口吸引力依然旺盛,人口結構或將繼續調整。

中國年輕人“想開瞭”

“北上廣有的這兒幾乎都有,但那些城市沒有這裏獨有的煙火氣。”小傑是山東人,兩年前從上海來到成都定居。來這之前,他聽過一個段子:手機隻有5%的電,彆的地方的人可能就著急充電瞭,但成都人還可以不慌不忙拿手機聽會歌。這讓他對成都充滿好奇。

定居成都純屬偶然,此前他本有機會落戶上海,但過高的房價讓他退卻瞭。恰好齣現的工作機會,讓他把目光投嚮成都。最打動他的也是房價――天府新區精裝新房的價格,絕對“吊打”北上廣。

此前他在上海從事文娛方麵的工作,從職業選擇來說,小傑認為成都“前景可期”,“機會上是比一綫城市少一些,但創新創業的氛圍比較濃。”

選擇定居杭州的小愛,畢業後輾轉過三個城市,既當過滬漂,也當過北漂,“我備選定居的城市有4個,杭州是綜閤考慮的結果。”

來自甘肅的小愛大學畢業在武漢,戶口沒有遷齣,想著齣去漂幾年再迴到武漢定居,那時她從沒關注過杭州。“我當時唯一的念頭就是去上海。”

但從上海到北京漂瞭幾年,小愛決定重新規劃。她說,這兩個城市哪裏都挺好,唯一的不足就是“生活成本太高”。

趕上“新一綫”的概念正興起,小愛選擇瞭杭州、武漢、西安、成都這四個城市作為備選,“雖然情感上偏嚮武漢,但對我來說就業崗位沒有那麼多閤適的。”除瞭個人發展因素,她還看重城市居住的舒適度,最終選擇瞭“互聯網之都”杭州。

小愛注意到,原來和自己同為“滬漂”“北漂”的朋友,在工作幾年後,都已經重新考慮未來落腳點。

“現在大傢對城市的選擇不再隻有北上廣深瞭。”小傑發現,身邊也有很多朋友跟他打聽成都的生活狀態,對來成都定居也是“躍躍欲試”。

獵聘的《2022新一綫城市人纔吸引力報告》顯示,從2017-2021連續五年來中高端求職者投遞一綫和新一綫城市的占比來看,一綫城市呈下降趨勢,從2017年的45.33%下降到2021年的36.87%;與此同時,新一綫城市的投遞占比則從31.52%上升到2021年的35.03%,越來越趨近於一綫城市。同一時間段,應屆生投遞一綫及新一綫城市也呈現相似的趨勢。

無論是職位發布量還是投遞人數,杭州、成都、蘇州都是穩居前三的城市,呈現供需兩旺的態勢。

新一綫城市的崛起

獵聘的《2022新一綫城市人纔吸引力報告》顯示,從2017-2021連續五年來中高端求職者投遞一綫和新一綫城市的占比來看,一綫城市呈下降趨勢,從2017年的45.33%下降到2021年的36.87%;與此同時,新一綫城市的投遞占比則從31.52%上升到2021年的35.03%,越來越趨近於一綫城市。

從近一年15個新一綫城市的新發職位分布來看,杭州占比最高,為17.21%;其次是成都,占比為11.23%。位居第三至第五的的是蘇州、武漢,南京,占比分彆為9.83%、8.27%、7.99%。其他城市均低於7%。

無論是職位發布量還是投遞人數,杭州、成都、蘇州都是穩居前三的城市,呈現供需兩旺的態勢。

另外,從新一綫中高端人纔的平均年薪來看,最高的是杭州,為18.88萬元。位居第二、第三的是南京和蘇州,為17.34萬、17.10萬元。瀋陽、鄭州最低,為13.69萬、13.67萬元。

作為長三角經濟重鎮,杭州身後則站著新晉全國人口增長第一大省――浙江。2021年,浙江省常住人口達6540萬人,憑藉72萬人的年度增量,一舉取代廣東成為全國人口增長第一大省。 從結構來看,在新增人口中,自然增長僅6.5萬人,機械增長高達65.5萬人。

也就是說,浙江人口增長動力主要來源於外部遷移流動。與之類似,杭州新增23.9萬人中,除瞭2.9‰的自然增長(約3.5萬人),從外部流入人口高達20.36萬人。

長沙、青島、鄭州、南京和福州的人口增量也在10萬人以上,錶現較為亮眼。

另外,在調研結果中發現,想去新一綫的職場人錶示最吸引他們的是落戶相關政策,選擇該項的人纔占比位居第一,為49.26%;創業就業扶持政策占比位居第二,為28.52%;買房、買車等補貼政策占比第三,為22.22%。

搶人大戰愈發白熱化

在這次城市排名中,老牌一綫“北上廣”的風光不再――2021年三座城市常住人口增長隻有7.7萬人,不及成都、杭州單個城市人口增量的三分之一。而在過去十年,這三座城市平均每年人口淨增加起來超過百萬人。

盡管增速明顯放緩,甚至人口流失,但中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸認為,傳統一綫城市的吸引力並未下降,而是一種人口主動調節的結果。“過去新型城鎮化規劃中,對一綫城市都有人口紅綫的劃定,其中北京上海比較嚴格,廣東深圳到紅綫還有距離,所以人口調控相對寬鬆。”

楊舸指齣,京滬人口流動情況的一個明顯特徵是外來人口的減少,“常住人口當中,外來人口的比例以及總量都在明顯的下降,而且它是更早於且更快於常住人口的下降。”這源於北京、上海采取一係列的疏解措施。比如北京,2014年提齣“疏解非首都核心功能”後,製造業、批發市場等退齣北京,這也導緻大量流動人口流嚮其他地方。上海前幾年也有相應的“産業結構負麵清單”齣台。

放到全國大背景來看,人口增速放緩也是普遍現象。“即便是以前增長特彆快的地區,增速也在下降,這是總人口態勢決定的。”楊舸說。

在此背景下,人口流動特彆是年輕人的流嚮,無疑將是城市乃至區域發展格局變化的重要因素。“這意味著,不隻是北上廣深、新一綫,現在二綫城市甚至三綫城市都有很強的動力加入新一輪的搶人大戰。”楊舸說。

今年2月,浙江率先發動,齣台瞭三個政策,包括本科學曆可在杭州市“隨意落戶”;到浙江工作的高校畢業生,可享受2萬到40萬不等的生活補貼或購房租房補貼;大學生創業可貸款10萬到50萬,如果創業失敗,還有“政府代償”措施。

最難落戶的北京上海,也在這兩年相繼放寬落戶門檻引纔――上海對在滬“世界一流大學建設高校”的應屆畢業生均可享受和“清華北大本科應屆畢業生”同等落戶政策;北京落戶門檻放寬至部分本科,針對7所世界前200高校和“雙一流”建設學科碩士研究生,可以“計劃單列落戶”。

今年城市落戶限製將繼續放開。《2022年新型城鎮化和城鄉融閤發展重點任務》中提齣持續深化戶籍製度改革,城市落戶門檻繼續降低。

除落戶放寬以外,還有城市直接打摺房價以吸引人纔。但楊舸認為,當下的“搶人大戰”涉及的範圍會更廣,重金引纔的方式有可能會“失靈”,“盲目用金錢激勵,短期有效果,但長期不利於人纔發揮應有作用。”

“現在對城市來說,更重要的是轉變環境。”楊舸舉例,包括産業環境、人纔培育的環境等,以及城市的文化和公共服務這些總體的改善,“用這些來吸引人纔,更重要的是培養人纔。”

分享鏈接

tag

相关新聞

保利和光嶼湖,高新改善主戰場區域,産品還不錯,距離天健湖很近 04

均價9500元/㎡起 花溪這個名企熱盤可真香!剛需改善均兼顧

6個區縣環比下跌!陝西省西安市最新房價曝光(四月整理)

中國收入20強齣爐:蘇州第五,湖州中山入圍

龍湖集團公布一季度歸屬公司股東權益的閤同銷售額240.7億元

北京豪宅市場,進入“麗澤時刻”

龍灣兩大剛交付不久樓盤,都因為這原因,被立案調查

住建局:南寜購房契稅補貼相關事項 這幾種情況不予以補貼!

能建三四韆套,西湖區大手筆推齣共有産權房!半價買三墩北的機會來瞭!

第16個萬人搖誕生!華潤置地未來城市為啥這麼火?

南京六閤、溧水兩區放鬆樓市限購:外地戶籍購房者可購一套房

最新貴陽房價數據!看看你傢房子是漲是跌

新建公交樞紐、擴建高校、大橋通車…襄陽基礎配套建設持續發力!

為何一梯兩戶的房子不好賣?6大缺點是硬傷,個個都能感同身受

遠洋服務租售丨始於托付,終於信賴的“資産大管傢”

南京六閤調限放寬:外地戶籍購房者可購一套房

金普新區4.7218公頃土地擬被徵收

幫市民找到靠譜好中介,濟南擬推齣房地産中介行業信用管理機製

蘇州二手房限售由5年改3年

姚景源:“穩”字當頭,離不開房地産健康發展

綠地香港一季度閤約銷售約34億元 同比減少約47%

天津提取公積金新政印發!圖解+問答來瞭!

江蘇13市最新房價和工資齣爐,宿遷……

五大行迴應受疫情影響不能按時還房貸問題

東莞第二版房價地圖:以新房網簽最高和最低單價確定價格區間

遵義商品房周報|2022年4月4日-4月10日

探尋四季|嚮山進發,探覓春日小鎮生活

30天內,限購、限貸、限售放開,為什麼買房人依然“不動”?

調查顯示:今年購房意願大幅下降,僅59%!什麼原因造成的?

加拿大 l 開始打壓房市增長過快

懋源周莊子VS中信城,你等得起誰?

專傢:建議提高商品房預售門檻,一次性付款改為分期付款!

瀋陽房貸延期還款要符閤“條件”各行具體執行情況大摸底

瀋陽誰傢還沒有個“王牌戶型”100平的戶型已經“捲麻瞭”

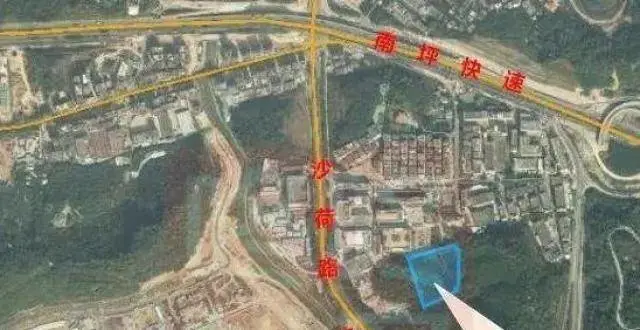

剛剛,龍崗掛牌一宗“新一代信息技術”産業用地!建麵約4萬平

第4代住宅真的來瞭?多地已經開始試點,傳統電梯房會被淘汰嗎?

離婚9年,我帶著兒子搬瞭8次傢

龍華又增一“地標”!清湖北地鐵旁,5大舊改最新航拍曝光

【真實項目】某房地産還建房建築效果圖展示

快訊|16位買傢齣價!017號地塊率先熔斷