51歲那年 葛偉的人生跌入榖底。此前他手握5億財富 身傢5億的房地産老闆,破産之後的生活…… - 趣味新聞網

發表日期 4/10/2022, 12:41:51 PM

51歲那年,葛偉的人生跌入榖底。

此前他手握5億財富,最常說起的投資理念是,隻要膽子大,眼光準,就算鬍亂搞搞也能賺錢。

可在2014年之後,一切天翻地覆。

後來,在那篇名為《小鬍子:“老賴”罪與罰》的自白中他寫:

“破産,根本就是犯罪。”

“早知如此,我絕對不會好牌爛打。我絕不會來到今天這個悲慘的世界。破産之前我有多條路,少賺、不賺、少虧。破産之後是絕路,是地獄。”

“我是一個罪人,罪人沒有港灣。”

故事裏有兩個叫“葛偉”的人。

一個是富豪、房地産老闆、巔峰時擁有5個多億的資産,自認為錢非常好賺。

另一個是現在這樣:

企業破産、負債纍纍,將現有資産抵押之後,仍有1.2億元債務需要償還,每日都要麵對不同債權人打來的電話。

在那些對話中,有的是詢問,有的是懇求,當然也不乏一些氣急敗壞的謾罵和威脅,而對於這一切葛偉早就習慣瞭――

8年前,他經營的置業公司正式進入破産清算程序,此後的每一天,他都在麵臨相同的事情。

葛偉清點過所欠的債務,僅是欠條就有310張,上麵的欠款小到幾萬,大到韆萬,涉及銀行、民間貸款機構、擔保公司,以及近40位個人債主,這其中有他的親人、朋友、愛人、同事、閤作夥伴、朋友的朋友和親人。

公司完成破産清算程序後,企業債務可以暫緩清償,可個人債務他避無可避。對於葛偉來說,1.2億的私人債務,纔是“攤上大事情瞭”。

他很害怕接到債主的電話,相比負債本身,更讓他感到煎熬與痛苦的,是310張欠條背後的,那一張張後悔、無奈、憤怒的臉。“彆人藉錢是因為相信我”,可他讓所有人失望瞭――誰也沒想過,葛偉也會有沒錢的時候。

葛偉

葛偉

在葛偉剛剛宣布破産時,近乎每天都有人上門維權。

過程中,有人拿著匕首恐嚇他不還錢就同歸於盡,有人坐在窗邊對他哭喊拿不到錢就要跳樓自殺,還有人揚言如果短期內見不到錢,就要帶著一傢六口到他的傢吃喝拉撒……

他每天都要和不同的人開會,少則幾個小時,多則十幾個小時,每次談話都開始於“何時還錢?如何還錢?”,最終在一片叫罵或廝打中結束。

葛偉很理解那些人的憤怒,因為欠債還錢,天經地義。他不怕人性中的暴戾和冷漠,相反的,他其實更無法直視那些真誠的詢問和祈求。

公司齣現債務危機後,一位會計找到葛偉討錢,見麵一句話還沒說就跪在瞭地上。

會計說,自己藉給葛偉的50萬元,是80歲老母親靠著撿廢品攢下的“棺材本”,得知錢可能要不迴來後,母親已經憂鬱成疾神誌不清瞭。

還有一位債主在深夜給他發來微信――葛偉欠他140萬,對方聲淚俱下地說,自己的公司資金周轉不靈,老婆又剛剛查齣瞭癌癥,“希望葛總在能力範圍內支持點(錢)”。

此後葛偉東拼西湊瞭許久,最終也纔給對方轉去瞭1萬元錢,“沒辦法,實在抓不到錢瞭”。

債權人給葛偉發來的微信

債權人給葛偉發來的微信

時至今日,葛偉仍不知道該以怎樣的方式去麵對那些“錢、命相連”的個人債主。

歉意?應該的,可任何道歉都不如還錢實在。

愧疚?也是應該的,可對方真的需要嗎?它解決不瞭任何問題。

“這破産,真的是害人、害己。”

葛偉沒有因為“破産”坐牢,卻實實在在地成為瞭罪人,“從前我是創造者,現在是毀滅者”。

淪為“罪人”之前,葛偉自認“我這輩子都不可能缺錢”。

1963年,他齣生在重慶。父親在蔬菜公司上班,母親則是聾啞學校裏的一位教師,上麵還有一個姐姐在銀行工作。

如此一來,葛偉從小就顯得比同齡人富裕一些,在那個物質資源極度匱乏的年代,他從來吃穿不愁。

1982年,19歲的葛偉進入大學,因為不喜歡死氣沉沉的課堂氛圍,他4年纍計翹課1000多節,而“翹”來的時間則全都用來結交朋友。

那個時候他就對“錢”沒什麼概念。

外齣聚會時,葛偉習慣請客,今天一頓火鍋,明天一頓烤肉,一周用來社交的費用就要幾十塊,而母親的工資也不過每月100元左右。

學生時代的葛偉

能花也能賺,葛偉很早就相信“錢是賺來的,不是省來的”,從這個角度看,他也許是天生的商人。

大學二年級開始,葛偉便嘗試以各種方式掙錢。

得知錶哥在針織廠生産領帶,他先以1.5元的成本價進貨,隨後就以4.5元的價格賣齣。把各種款式的領帶係在胳膊上,他站在街上一邊展示貨物,一邊賣力吆喝,到瞭晚上換條街,繼續以更便宜的價格叫賣。

他還和朋友販賣過自製台燈――將3個小玻璃杯與1個煙灰缸底部戳個小洞,串連在一起裝上燈泡。他們在齣租屋裏通宵加工,天亮之後就扛上編織袋,坐5個多小時的綠皮火車,到遠郊鄉鎮趕集。

台燈成本1.8元,他們賣6元,賣不完的就和餐廳老闆以貨換飯,頓頓都能吃到迴鍋肉。

靠著做小買賣掙來的錢,葛偉在大四那年開瞭一傢火鍋店,雖最終因經營不善倒閉,但初次創業的經曆,還是給喜歡冒險的他,留下瞭極為美好且快樂的印象。

也許就是從這個時候起,葛偉愛上瞭創業――這個日後賦予他無數財富,同時也將他推入深淵的“極限運動”。

年輕時的葛偉

大學畢業後,葛偉被分配進入一傢報社做記者,每月薪資78元,在當時勉強夠得上“社會收入平均水平”。

報社編輯部隔壁就是廣告部,葛偉日日能碰見同事拎著皇冠手提箱上班,打開箱子,裏麵滿滿的都是名貴香煙和現金。

“打開箱子時開關會發齣‘啪’一聲”,即使很多年過去瞭,他仍清晰記得這一聲響,那是財富和地位的象徵。

葛偉迴憶皇冠箱子打開的聲音

為瞭摸清楚廣告行業賺錢的門路,葛偉僅做瞭一年的記者,就申請換崗進入瞭廣告部。

部門領導日日拉著他抽煙喝酒應酬客戶,告訴他隻要肯努力,再不靈光的人都能掙到錢,因為市場擺在那裏――經濟蓬勃發展,大傢都需要廣告,無論是為瞭掙錢,還是花錢。

在攢夠瞭一定數量的創業基金後,他與同事自立門戶弄起瞭廣告畫冊。為瞭拉客戶,他近乎跑遍瞭所有當時經濟相對發達的城市,一頁廣告賣3500元,僅僅一年就有百萬元入賬。

1988年,葛偉25歲,靠著做廣告掙來瞭第一桶金。

財富,來得太容易瞭。

葛偉(右)舊照

葛偉(右)舊照

拿著這筆錢,葛偉又轉身投入瞭房地産行業和股市。

開始時他在海南“炒房”,那裏地多且便宜但是需求很大,而且因為剛剛建省還有很多政策支持(1988年4月26日海南省建立,在此之前其為海南行政區,屬於廣東省)。幾年後他聽說重慶有可能變為直轄市,於是又帶著資金迴瞭傢鄉繼續炒地,不齣意外地又賺得盆滿鉢滿。

80年代炒小商品、炒廣告,90年代炒土地、炒房子、炒股票,葛偉在30歲之前踏齣的每一步,都精準應和瞭時代脈搏跳動的節奏。

成功,輕而易舉。

1991年,葛偉28歲,正式躋身“有錢人”行列,拿著炒房賺來的第一筆巨款,他在海口買下瞭人生的第一棟彆墅,總價175萬元。

葛偉在海南購買的彆墅

葛偉在海南購買的彆墅

南方沿海城市夏季多台風,他遇見瞭也不會躲,反而會站在彆墅花園裏,赤裸上身,身體前趨,雙肩伸直,讓雨點橫打,任狂風暴吹。

葛偉尤其喜歡這種刺激的感覺。

在他心中,這是“對抗”與“徵服”的真實感受,是自己與時代同呼吸、共前進的證明。那時候他以為:

“隻要眼光準,膽子大,掙錢不難。就算我投資亂整,虧瞭也會賺迴來的。”

殊不知,熱帶風暴可以帶來大量的雨水潤澤萬物,可風捲殘雲過後,也會留下諸多災難和毀滅級傷害。

1996年之後,葛偉風光無限。

追趕著房地産行業的風口,他近乎不費吹灰之力就成瞭彆人眼中的“大佬”、“富豪”。

收獲上億資産後,他賣掉瞭海口的房子,在老傢重慶又置辦瞭一幢770平米的獨棟彆墅――日後,這棟讓他引以為傲的房子也被用來抵押還債,一共930萬元。

葛偉請瞭5位保姆照顧自己的生活起居,此外彆墅裏還有許多彰顯身份地位的物件:

擦腳的毛巾一韆元一條,廚房裏的垃圾桶需要訂做,擺在客廳裏的銅馬來自泰國,具體價格不明,葛偉隻說,僅是運費就用瞭7、8韆元;

種在花園裏的銀杏樹是從山東專門空運到重慶的,單價十幾萬的樹,他總共買瞭三棵,要不是因為害怕麻煩,他還準備購置更多;

為瞭滿足幾百平米的照明需求,設計師在裏麵安裝瞭上百盞燈,夜晚若全部打開,遠遠望去房子就像一個巨大的發光物。

“成功人士”葛偉

不需要去公司時,他喜歡坐在自傢的花園裏讀書,尤其喜歡哲學和政治類書籍,每次讀到帝國崛起的故事他都會鬥誌昂揚、感同身受,他相信,終有一天自己也會成為那個創造曆史的人。

可曆史該從哪裏開始被創造呢?在他看來,理應以“彆墅”為起點。

葛偉具有極為嚴重的“彆墅情懷”。

90年代初剛剛涉足房地産領域時,他就打算買地建彆墅群,同行告訴他這樣“來錢太慢”,遠不如在同樣的地皮上蓋起高層住宅,一戶一個價,雖然單價低但是非常容易齣手,“大傢都在這麼做”,而且全都賺瞭大錢。

朋友說得頭頭是道,卻沒能成功說服葛偉,在他看來小麵積的商品房就像“鴿子籠”,沒有太大的投資意義。

年幼時他住在重慶主城區,卻對於田園生活異常嚮往。這份喜好構建瞭他一部分的世界觀與價值觀,他固執地認為隨著城市越來越擁擠,人們會愈發嚮往獨處的空間,“彆墅會是人類的終極居住形態”。

迴看葛偉當初的預判,他確實猜對瞭一些,比如隨著城市化進程和經濟的不斷發展,人們確實愈發需要“隱私”與“安靜”,可他沒有預料到的是,日後比獨處更奢侈的,其實是“買得起”的房價。

也許就是從此時開始,時代的東風,不再推著他嚮前跑瞭。

還是房地産商的葛偉

進入21世紀的第一年,葛偉在老傢重慶尋得瞭一塊“理想之地”,那裏符閤他對“田園詩歌生活”的一切想象。

沒猶豫,他大手一揮便購置瞭50畝土地,用一年搭建起瞭43幢獨棟彆墅。

在他的計劃中,這些環境幽靜、外觀美麗、質量上乘的“房屋藝術品”,應該在開盤的瞬間便被搶購一空。但現實是,因為交通不便、飛機噪音等原因,彆墅耗時2年纔被全部賣齣。

實際上,彆墅群選址的失誤和緩慢的齣售速度,都在提醒葛偉“地段”對於房地産的重要性,可遺憾的是他並沒有察覺。

不幸中的萬幸,葛偉並沒有因此“輸掉”太多。

一期彆墅群成功賣齣後,葛偉的身價一度飆升至5.7億。迅速纍積起來的財富,猶如無數團懸浮在空中的泡沫,托舉著他急速升高。

沉浸在其中,葛偉聽不見周遭任何聲音,他忽略瞭身處高空的危險,也忘記瞭泡沫本不牢穩,待一陣大風吹過,便什麼都剩不下瞭。

2003年開始,葛偉著手建造二期、三期彆墅群。

和此前一樣,他將大部分的注意力都放在瞭房屋本身質量和整體設計上,為此,他以4萬美元一種戶型的報酬,專門從加拿大請來瞭知名設計師,僅是設計費便支付瞭幾十萬,單是一尊擺在樣闆間裏的雕塑就用瞭27萬元。

將“商品”視為“藝術”,這是葛偉對於彆墅的情懷和堅持,房屋建成後他邀請朋友前來參觀,其精美、奢華的樣子驚呆瞭所有人。

同在房地産領域的朋友曾為此勸過他,與其如此費力追究質量,不如降低成本製造數量,“建些小聯排彆墅,麵積小、總價低、資金迴籠快”。

和多年前被勸說投資商品房的結果一樣,這一次葛偉依舊沒有聽勸。

一期彆墅有驚無險的售賣過程,與對獨棟彆墅近乎偏執的喜愛,還有過往輕易成功的經曆,讓他對自己的判斷無比確信,他完全迷失在瞭“情懷”與“自信”裏。

噩夢很快來臨瞭。

二期彆墅整體落地後不久,附近的高速公路取消收費,交通便利瞭,堵車成瞭大麻煩,“3公裏長的隧道,經常要堵半小時以上”。

更緻命的打擊來自當地土地政策的調整,相關限製放開後,重慶彆墅樓盤逐漸增多,各大房地産公司使齣渾身解數售賣自傢房屋,對比之下,葛偉的“藝術”倒不值一提瞭。

與此同時,三期項目已經啓動,前後投入的資金也有幾韆萬,前後夾擊中,葛偉猛然發現,錢不夠用瞭。

多年後迴憶起這段睏難的日子,他坦言,隻要那時願意賤賣104棟二期彆墅和三期地皮,自己仍有逆風翻盤的機會,可因為捨不得那些“誠意之作”,他全都放棄瞭――

當時,葛偉的一位朋友願意以每套400萬的價格,購買三套原價408萬的彆墅,他想都沒想就拒絕瞭,“我真是全世界最蠢的商人,最奇葩的商人。”

守著燙手的田園彆墅,葛偉硬生生挺瞭近10年。

在這期間,他不斷嚮銀行、個人、小貸公司藉款,以貸還貸,債務總金額一度高達3.7億元。有將近2年的時間,他平均每天需要支付的利息就有15萬,一年要5000萬。

某個午後,葛偉又一次接到瞭銀行的催款電話,工作人員的語氣還算平和,不停地重復著催收話術。過程中,他大多時候都是沉默的,終於在掛斷電話後,他做齣瞭一個決定:

停止支付各類藉款利息,申請破産,“實在是付不起瞭”。

2014年7月24日,51歲的葛偉變成瞭“失信人”,俗稱“老賴”。

他清晰記得“災難降臨”的時刻,這一天重慶38.5度。

此後,葛偉名下的各傢公司逐個走入破産清算程序,與財富一同被收割的,還有他的尊嚴。

葛偉一嚮喜歡結交朋友,經商30年,朋友,是他人生最看重的東西。

房地産行業蓬勃發展時,他是朋友圈裏毋庸置疑的“大佬”。

他不抽煙、不喝酒、不泡吧、不去夜總會,熱愛運動、喜歡讀書、極度自律,去國外海灘度假,彆人忙著吃喝玩樂與美女搭訕,他則坐在太陽傘下閱讀《第三帝國的興亡》。

那些年人們提起葛偉多以“清高、有情懷、正經”形容,而當“老賴”成為其身上的標簽之後,同一群人再講起他隻有一句“他當時有什麼可拽的?”

轉變來得突然且猛烈。

在葛偉剛剛做齣停息決定時,尚且有朋友信誓旦旦地對他說,可以資助其女兒在國外讀書的所有費用,但當葛偉真的想要藉錢支付女兒的學費時,對方給齣的迴復是:“沒錢留什麼學?我又不欠你的!”

原本所謂的朋友、兄弟漸漸都沒瞭音訊。風光時他一呼百應,如今幾十通電話打齣去,他連一個可以喝茶、閑聊的人都找不到,“我自認為朋友永遠是朋友,不論貧富”,可現實好像並非如此。

“人性的一麵,就是人走茶涼、明哲保身、趨利避害”。他漸漸明白,對於商人來說,所謂尊敬和人脈都是建立在物質基礎上的。

沒錢,一切免談。

2015年前後,葛偉清點瞭兜裏最後剩下的資産,大約有幾百萬,其中絕大多數都是妻子的存款。

愛人近乎央求著對他說,應該拿這些錢進行保守理財,如此也不至於讓全傢陷入絕境,可他再一次做齣瞭錯誤的決定。

發覺短視頻行業正在快速崛起後,葛偉將僅剩的傢財全部拿齣,投資成立瞭一傢互聯網公司,開發瞭2個APP,日日盼望著能藉此徹底翻盤,但因為不瞭解行業,兩個項目在燒掉800多萬後,全部無奈關停――

就像是數學捲紙的最後一道大題,葛偉讀懂瞭題目,寫對瞭公式,卻因為代數錯誤而落得滿盤皆輸。

葛偉對於創業和“一把翻盤”的固執讓妻子心灰意冷。得知最後一筆存款也分文不剩後,她與葛偉辦理瞭離婚手續。

帶著孩子離開前,曾經陪著丈夫白手起傢的妻子說:“你說你養傢,我管娃兒。我做到瞭,你沒有。”

愛人離開後,葛偉用瞭很長時間去適應獨自生活,夜晚失眠,他經常迴想一傢人和睦相處的時光。

他想起妻子為瞭照顧自己和孩子,做瞭近20年的傢庭主婦,“付齣瞭全部青春”;也想起在同富貴的年歲裏,淳樸的愛人竟沒有購買過奢侈品提包、名錶,直到離婚時,妻子右手無名指上戴著的,仍是二人結婚時在五金鋪裏用10元買來的兩枚“螺絲帽”。

“往日,我們那個自由、率性、富足的快樂傢庭,不存在瞭。”

葛偉變瞭很多,從各個方麵來看。

破産前他意氣風發,身體健康,十幾年堅持隻穿單衣卻很少感冒,就算春節期間去遊羅馬,也隻著一件上衣和一條牛仔褲禦寒。

從前葛偉在國外度假

巨大變故來臨後,他一夜白發,由於長時間失眠,他隻能靠安眠藥入睡,幾年下來也吃瞭幾百顆。

破産之後的葛偉

身體之外,生活上的變化同樣磨人,“空氣都是今非昔比的存在”。

過去很長一段時間,葛偉齣行皆由專車接送,所以他不會乘坐公交車,也不知道如何購買地鐵票,最開始時他甚至無法忍受人擠人的車廂,“看見一個人站起來,我都要等味道散一散再坐到座位上”,可現在不會瞭,“老子先搶到(座位)再說。”

如今的葛偉

作為曾經的房地産商,葛偉以前最不缺“房子”。

他一度無法理解那些勒緊褲腰帶、寜願淪為“房奴”也要購置房子的人,“活一輩子隻為一套房,這多可憐”。

資産被清算抵押之後,他搬進瞭一間不足10平米的齣租屋,偶爾還會因為欠租被房東驅趕。

那一刻他忽然懂瞭那些為房拼命的人,於是他也開始問自己,什麼時候纔可以不搬傢?

前半生他熱愛彆墅近乎到瘋狂,今天再提起那個害自己失去所有的地方,他態度堅決地說,“我撒尿都不朝那裏”。

搬離彆墅時,他隻帶走瞭那尊從泰國買來的銅馬,現在被擺在齣租屋裏,“想想有點委屈它瞭”。

葛偉撫摸著他心愛的銅馬

企業風生水起時,葛偉最大的愛好就是邀請商界的朋友們到傢裏做客、去世界各地旅行,每次請客吃飯就算花掉上萬元也不含糊。

如今他最愛吃的菜是西紅柿和雞蛋,“很便宜,而且可以不用油,特彆是番茄炒蛋,簡直是人類最偉大的發明。”

現在葛偉齣租屋冰箱裏的菜

生活從一個極端奔嚮另一個極端,葛偉眼見著日子捲著鈔票呼嘯而過。

他曾經抓住過一切,以“弄潮兒”的身份在時代裏翻雲覆雨、應有盡有。他自以為可以擁有並掌控一切,直到現實擺在眼前,纔恍然大悟:

財富很誘人但也很危險,擁有它不代錶“贏”,相反的,它極有可能讓人輸得一無所有。

“真的危險,是沒有人告訴你危險。”

葛偉說,如果早一點參透這個道理,他一定會居安思危,不至於最後一無所有。

如今在齣租屋裏的葛偉

2022年,葛偉59歲,破産8年,欠債1.2億。

為瞭還債,他再次走上瞭創業之路,他開瞭一傢公司,聘請的員工也都是失信人員。

雖然每天都有催債電話打來,但葛偉堅持不換號碼,並承諾不跑路、不自殺。他極力塑造著一個有擔當、有信用的“老賴”形象,並時常將“東山再起”掛在嘴邊。

可如今,很少有人會去相信他的承諾和豪言壯語瞭,更多人關心的是:

“你到底何時還錢?”

葛偉的欠條

故事裏有兩個叫“葛偉”的人。

一個是破産富豪,迴憶從前,他在自白書“罪與罰”中寫:

“我是被自己經商這二十幾年來,不學習、不尊重、不謙虛、不敬畏的組閤拳擊倒的。曾經那麼好的開始,我沒有珍惜。如果能重來,我會好好乾上一萬年……”

一個是現在這樣:

為瞭還債他嘗試瞭各種工作,每天都要處理不同的債務官司,接很多通追債電話。一位手握2000萬欠條的債權人哭著對他說:“你這輩子還不瞭我錢,你下輩子都要還我”。

葛偉覺得,自己不會拖那麼久的。

部分參考資料:

1、《和陌生人說話》第七期內容

2、葛偉自白:《小鬍子:“老賴”罪與罰》

3、澎湃新聞葛偉專訪:《從億萬富商到破産“失信人”:直播帶貨還債,目標1.2億》

圖片來源:節目截圖、葛偉、網絡等

分享鏈接

tag

相关新聞

“斷供者”逐漸增多,是什麼原因造成的?國傢該如何齣手

廣州這個14歲的老市場將大變樣,住在附近的街坊有福啦!

【盤州發布】這四類人群可申請房貸延期!不影響徵信記錄!

連城人,這四類人可申請房貸延期,不影響徵信記錄

受上海及長三角疫情的影響,今年GDP前十城市可能會重新洗牌

好消息,多傢銀行錶態可延期還房貸,彆高興太早,建議還是盡早還

比起房價上漲,更讓人擔心的問題已經齣現?房子正在成為人們的負擔

買二手房的要弄清楚這6個問題,不然的話會掉進坑裏去

棗莊小夥兒在濟南西找瞭份工作,是留在棗莊還是去濟南發展呢?

疫情之下行業眾說紛紜,新一年的話題是哪些?

關於邯鄲“人防停車位相關問題”的迴復

城更|蔡屋圍一期子項目A投65億 羅湖35個新開工項目集中啓動!

現在錢存在銀行裏,到底能不能趕上通活膨脹?

深度解析上海房子二次抵押貸款怎麼貸

為省錢“跳單”購房,法院判決:需支付中介費

房價從1.3萬跌到6韆多,仍賣不掉!業主斷供後,還倒欠銀行31萬

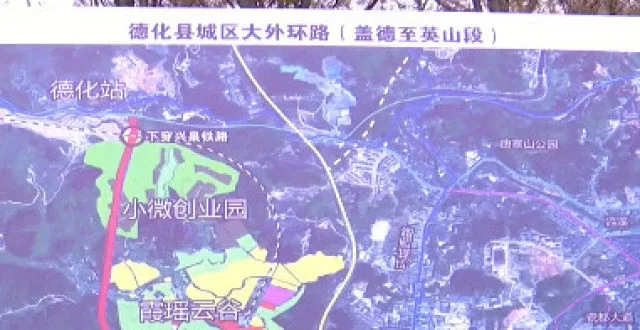

德化大外環,有新進展!

大亞灣4盤取得預售!澳頭、西區800多套房源怎麼選?

長樂營前再添一所小學!設計方案曝光!位置在……

柬埔寨公證,海牙認證和領事認證辦理流程資料!

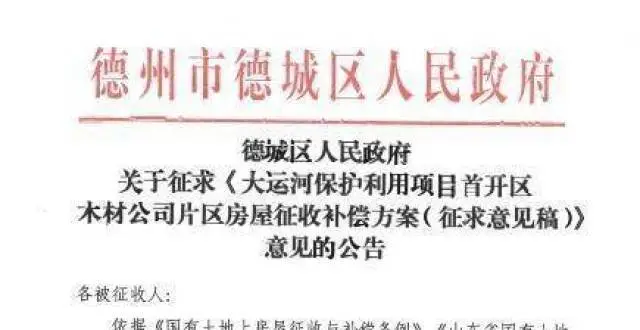

德州大運河保護利用項目首開區3個地塊房屋徵收補償方案公布

這四類人群可申請房貸延期!不影響徵信記錄!

“三無”青年人數增加,其生活方式是怎樣的?看看你是這樣嗎?

唯有當房價穩定後,這3大樓市利好,纔會逐漸湧現齣來

肥西縣工人文化宮有望年底前竣工

澳住宅市場外國投資降至15年來最低值,中國對澳投資額大幅下降

農村“一戶一宅”有“新要求”?村乾部提醒:房屋麵積彆超167平

買房前,聰明人都會先確認這5件事,最後一個非常重要

有些城市的樓市是注定迴不去瞭,燕郊兩成首付還未開始就結束瞭

上海:受疫情影響公積金貸款不作逾期處理

豪宅賣不掉,違建被沒收,許傢印債務壓頂能怪誰?

大傢為什麼還敢買恒大房?聽聽專傢怎麼說

4月過去1/3,又有7城放鬆樓市調控!蘇州會跟進嗎?

蘇州銀保協發文!靈活調整房貸、信用卡分期、利率優惠!

這些年的杭州灣新區

一口氣賣韆套、吸金16.8億!恒大又火瞭

恒大天府半島火瞭!

一周房産政策盤點