作者:郭濤來源:“世界曆史編輯部”微信公眾號原文刊載於《世界曆史》2021年第4期希羅多德《曆史》的敘事主旨是什麼?這幾乎是我們在闡釋希羅多德文本時首先麵對的一個經典問題。在眾多的研究角度中 雅典史… 郭濤:希羅多德與雅典“史前史”的書寫 - 趣味新聞網

發表日期 5/5/2022, 12:52:28 PM

作者:郭濤

來源:“世界曆史編輯部”微信公眾號

原文刊載於《世界曆史》2021年第4期

希羅多德《曆史》的敘事主旨是什麼?這幾乎是我們在闡釋希羅多德文本時首先麵對的一個經典問題。在眾多的研究角度中,雅典史是獨特而又重要的一個。希羅多德在“捲首語”中聲稱要探究希臘人與蠻族人紛爭的原因,那麼,他對希臘人贏取希波戰爭勝利的柱石――雅典的態度自然成為解讀《曆史》敘事主旨的關鍵。雅典不僅是希羅多德《曆史》後五捲的主角,而且對雅典史的書寫幾乎是貫穿整部《曆史》的主綫之一。

在20世紀初,雅科比(F. Jacoby)代錶的古代史傢將希羅多德看做伯裏剋利精英圈子的成員,可能接受過雅典的贊助,因此認為《曆史》的創作目的是歌頌雅典的豐功偉績,這種解讀在很長時間被學界廣為接受。但是,從70年代開始,越來越多的學者對這一傳統解讀展開質疑。福那拉(C. Fornara)強調,希羅多德對雅典的態度是片段式的、非連續的,《曆史》既有對民主政治的歌頌,也有對雅典政治領袖的諷刺,受到當代敵視雅典意識形態的影響,甚至有學者直接指齣,希羅多德的敘事主旨是批評“雅典帝國”對盟邦的奴役。但是,這些質疑主要集中於希羅多德在具體政治事件的記載上對雅典態度的復雜性,沒有關注到《曆史》的敘事主題既包括“希臘人”,也包括“蠻族人”的曆史。

與此同時,阿爾托格(F. Hartog)等學者的研究聚焦於《曆史》的民族誌書寫,強調希羅多德對蠻族人風俗習慣的刻畫如同一麵“鏡子”,為希臘人構建自我身份認同提供瞭否定性參照。很多學者相信,希波戰爭之後希臘人的身份認同發生瞭根本性轉變,“蠻族”被渲染為與希臘人對立的“他者”,因為蠻族的威脅是“雅典帝國”閤法性的重要來源,所以伯裏剋利口中“全希臘學校”的雅典成為大規模“創造蠻族”的主力軍。雖然,這種解讀看起來與我們觀念中“曆史之父”秉筆直書的著史原則非常吻閤,也遵循瞭曆史學的“史料”閱讀方法,亦即希羅多德文本是“創造蠻族”這一“曆史”的産物,然而我們要問,希羅多德《曆史》的敘事主旨是為瞭構建希臘人與蠻族人的對立嗎?應該如何解釋希羅多德在“捲首語”的宣示,他要同時歌頌“希臘人”和“蠻族人”的榮耀?

值得注意的是,無論是福那拉,還是阿爾托格代錶的學者,都忽視瞭希羅多德對“雅典史”本身的書寫。希羅多德之所以被稱為“曆史之父”,關鍵不在於他對具體政治事件的評判,也不在於對蠻族風俗習慣的刻畫,而在於對希臘人“曆史知識”的追溯與構建。相較於其他城邦,早期雅典是古希臘曆史書寫的重要主題之一,雅科比甚至認為“阿提卡史”(Atthis)發展成為一種獨立的曆史編纂體裁,以梳理雅典的曆史起源為特徵,發軔於公元前5世紀後半期的赫拉尼庫斯(Hellanicus of Lesbos),流行於公元前4世紀。希羅多德雖然未被列為“阿提卡地方史傢”(Atthidographer),但事實上,我們關於伯裏剋利時代以前雅典曆史的係統性知識最早都來自《曆史》。與記載政治事件、構繪蠻族想象不同,書寫雅典“史前史”不僅涉及對“希臘人”族群曆史起源的追溯,而且是希羅多德“蠻族”書寫的一部分,是對“希臘人”和“蠻族”族群關係的集中闡釋,所以是反思整部《曆史》敘事主旨的切入點。那麼,希羅多德是如何追溯雅典的曆史起源,亦即雅典“史前史”的?雅典種族從何而來?脫胎於遠古時代的蠻族,還是與生俱來就是獨特而優越的“希臘人”?

從公元前470年代開始,雅典人將“地生神話”(autochthony)作為解釋自身曆史起源的主要範式。具體說來,雅典人是阿提卡地區“土生”的原初居民,是雅典娜女神哺育的“地生人”厄瑞剋透斯(Erechtheus)的後裔,不僅如此,雅典人自遠古以來就在阿提卡“土長”,未曾與蠻族混雜,文明也從未因遷徙而中斷。因此,相對於蠻族人,以及其他希臘族群遷徙不定的早期曆史,“土生土長”的雅典人是曆史最為古老,血緣最為純粹的高貴種族。值得注意的是,希羅多德的雅典“史前史”雖然分散在《曆史》的不同章節,但恰恰迴應瞭“地生神話”鼓吹的幾個核心觀念:第一,雅典人曆史的“古老與偉大”。在希羅多德的敘事中,雅典人固然古老,但“蠻族”也並非都是原始和愚昧的,埃及人就是“文明的蠻族”,同樣擁有古老的曆史,那麼,雅典人和埃及人誰更古老?二者對文明起源的聲索在希羅多德文本中是否構成直接的競爭?第二,雅典人血緣的“高貴與純粹”。希羅多德指齣,“野蠻的蠻族”皮拉斯基人和雅典人一樣都是阿提卡地區的史前居民,那麼,“土生土長”的雅典人與“阿提卡的皮拉斯基人”的族群關係是什麼?二者能否等同?第三,雅典人自詡為希臘人的一支“伊奧尼亞人”,因此,對雅典“史前史”的書寫離不開對伊奧尼亞人譜係的追溯。對此,希羅多德考證瞭雅典是“伊奧尼亞人母邦”的說法,伊奧尼亞人能否分享母邦的“古老與偉大”和“高貴與純粹”?抑或是,“土生土長”的雅典人比“經曆遷徙”的伊奧尼亞人更為優越?據此,本文將以雅典人鼓吹的“地生神話”為起點,從誰是文明的起源、雅典人與阿提卡皮拉斯基人的血緣關係,以及雅典是否是“伊奧尼亞人的母邦”三個方麵展開論述,我們將會看到,希羅多德書寫的雅典史前曆史是一種與“地生神話”政治宣傳截然不同的“曆史知識”,超越於雅典城邦政治之上,希羅多德的雅典“史前史”對“希臘人”與“蠻族”族群關係的叩問恰恰是《曆史》敘事主旨的集中展現。

一、雅典與埃及:誰更古老?

洛羅(N. Loraux)指齣,在公元前5世紀至公元前4世紀,雅典人通過塑造“地生神話”等城邦早期曆史“發明瞭雅典”。“地生神話”不僅為民主政治創造瞭公民群體的平等齣身,而且賦予瞭雅典“古老”的曆史起源。在雅典演說傢鼓吹的“史前史”中,雅典人是最早齣現的人類,由雅典娜女神孕育。他們因為獲得德墨忒爾(Demeter)的眷顧,最早掌握瞭種植榖物的技藝,率先種植橄欖。所以,當其他民族還在顛沛流離、茹毛飲血之時,雅典人率先建立瞭法律和城邦製度,進而創造瞭人類文明。雅典的“古老”造就瞭雅典的“偉大”,因為雅典是人類文明的創造者和傳播者,所以雅典人天生聰慧,理應是所有希臘人的領導者,有責任為希臘人和蠻族人,甚至為神的糾紛主持正義。因此,伊索剋拉底自豪地宣稱雅典是“最為古老且最為偉大”()的城邦。

希羅多德對“地生神話”是十分熟悉的。在希羅多德描寫的希臘人在希波戰爭前夕爭奪聯軍領導權的場景中,雅典人為瞭證明自己在希臘聯軍水師中的統帥地位,宣稱“我們不僅是最古老的民族(),而且也是希臘人當中唯一沒有遷徙的民族”;希羅多德還提到“從遠古時候起()希臘人就將自己區彆於蠻族,他們更為聰慧,並且絕非愚蠢”,而“雅典人據說()是希臘人當中最為聰慧的”。此外,希羅多德甚至還提及雅典是農業的起源,指齣雅典最早生産瞭橄欖。但令人玩味的是,希羅多德沒有直接評判雅典人自己構擬的“史前史”,對“地生神話”的提及幾乎都是藉助於第三人稱的“據說”或故事人物之口,與此同時,他自己卻通過敘述者“我”在埃及的“所見所聞”,對人類文明的起源進行瞭另外一番探究。

相較於雅典的“古老與偉大”,希羅多德記載的埃及曆史對普通雅典民眾來說是格外引人注意的。在《曆史》第二捲開篇,希羅多德就宣稱埃及是“所有人類當中的最古老者”( )。《曆史》2.5-34濃墨重彩地描繪,尼羅河水定期泛濫帶來的泥沙沉積造就瞭埃及的土地。托馬斯等學者強調,此處希羅多德的曆史書寫體現瞭公元前5世紀希臘知識精英科學式的探究方法,然而,“尼羅河的贈禮”這一結論更為重要的意義在於,它嚮《曆史》文本的觀眾論證瞭埃及人真實地經曆瞭2萬餘年“滄海桑田”式的變化,山頂的貝殼和海鹽見證瞭埃及曆史的悠久。換言之,尼羅河水的定期泛濫是埃及土地的成因,因而也是埃及文明古老的證據。希臘人譜係式記憶在埃及人麵前是不值一提的,赫卡泰烏斯(Hecataeus)聲稱他將希臘文明的起源上溯到16代人的時間;而埃及祭司針鋒相對地指齣,埃及文明的起源至少可以上溯到354代人,埃及的第一位國王距當時有11340年。相較於埃及人,雅典人不僅隻是孩童,而且還麵臨文明毀滅的危險,當埃及祭司“得知希臘人的所有土地都依靠降雨,而不是像他們一樣依靠尼羅河灌溉,他們說希臘人終將會在某個時候被過大的期望所欺騙,而陷入可怕的飢荒”。

在希羅多德描繪的世界圖景中,文明的起源究竟源自何處?希羅多德為什麼要強調埃及是最古老的人類?雖然錶麵上是分散的不同文本,但我們能否認為《曆史》通過第一人稱渲染的埃及曆史的古老,是在批評和駁斥“地生神話”對“雅典是文明起源”的鼓吹呢?斯威尼(N. M. Sweeney)指齣,年代晚近的文本同樣能夠保留真實的曆史信息,因此,如果我們可以證明此後的古典文本與希羅多德存在明確的“互文”關係,那麼,我們就可以將其作為闡釋希羅多德敘事主旨的參照。有趣的是,柏拉圖在《蒂邁歐》(Timaeus)和《剋利提亞斯》(Critias)中“玩起瞭曆史學傢的遊戲”,同樣勾勒瞭埃及與雅典曆史的起源,因而為我們闡釋希羅多德的敘事主旨提供瞭絕佳證據。

在柏拉圖構建的曆史知識中,文明的發展不是綫性的,而是經曆周期性的毀滅與重生。梭倫從埃及祭司那裏得知,雅典曾經是一個力量足以與亞特蘭蒂斯(Atlantis)對抗的古老文明,在雅典人從大地齣生之後的1000年,埃及纔得以建立。“尼羅河的贈禮”不是埃及“古老”的證據,而隻是意外躲避災禍的原因,年輕的埃及人因為“水不會從天而降,而是從下麵漲起來”在大洪水中幸存,因此,真正古老的雅典人因為周期性的毀滅遺忘瞭過去的偉大,而埃及僅僅是雅典古老曆史的記載者。許多學者發現,柏拉圖的雅典“史前史”與希羅多德驚人的相似,在柏拉圖的故事中,不論是文本的敘事結構,對埃及自然地理的敘事風格,還是“尼羅河的定期泛濫”、“希臘人隻能依賴雨水”等敘事情節,幾乎都是希羅多德的復刻。更為重要的是,故事中齣現的許多人名、地名,以及很多特殊詞匯,在柏拉圖其他對話錄裏從未齣現過,卻恰恰都齣自希羅多德《曆史》。據此,普拉多(J. -F. Pradeau)強調柏拉圖不是藉鑒,而是直接抄襲瞭希羅多德的曆史書寫。盡管如此,柏拉圖的敘述主旨卻與希羅多德截然相反,他通過虛構瞭一個更加古老的雅典曆史,宣稱文明的真正起源隻能是雅典,而非埃及。據此,柏拉圖將希羅多德的語言進行重新組裝,進而戲劇性地將希羅多德論證埃及是文明起源的“舊橋段”改編成證明雅典人更為古老的“新故事”。因此,柏拉圖不隻是抄襲瞭希羅多德,而是通過“抄襲”的方式與希羅多德進行競爭性的對話。

柏拉圖對希羅多德的“抄襲式批評”可以幫助我們反嚮得齣這樣的結論:希羅多德對埃及古老曆史的渲染是為瞭與雅典人自我形塑的“地生神話”曆史知識相競爭。相反,《曆史》關於“雅典是文明起源”的說法隻是希羅多德運用人稱轉換這一修辭手法,通過第三人稱的“據說”或故事人物之口引齣的批評對象,所以不能看作判斷希羅多德《曆史》敘事主旨的“史料”。希羅多德強調,與雅典人因“古老”而“偉大”的邏輯一樣,埃及的“古老”同樣造就瞭埃及的“偉大”。具體說來,因為埃及更為古老,所以希臘人與埃及相似的習俗都來自埃及。希羅多德不厭其煩地強調,希臘人與埃及共同的風俗習慣、宗教儀式,甚至是希臘人崇拜的神的“名字”,都被證明來自埃及。希羅多德的曆史書寫幾乎是伯裏剋利葬禮演說辭上那句著名宣言的顛倒:雅典人的製度模仿自鄰人的習俗(),而埃及是希臘人的學校。因此,希羅多德宣稱《曆史》的主旨是要記載“偉大而又令人贊嘆的業績”(),而埃及的“驚嘆”()和“業績”()是世界上最多的。

事實上,希羅多德曾對“雅典是文明起源”的說法提齣過正麵挑戰。在論述狄奧尼索斯(Dionysus)崇拜儀式的起源與傳播時,希羅多德說道:

我不會說()在埃及崇拜這位神的儀式與希臘的是一種巧閤……我也不會說(),埃及人從希臘人那裏照搬來這個儀式以及其他任何儀式。

在這裏,希羅多德連續使用瞭兩個“我不會說”,將埃及的“古老與偉大”與他通過第三人稱敘述的“地生神話”曆史知識進行強烈對比。從希羅多德駁斥的對象可以發現,不少《曆史》的受眾認為,希臘人是文明的真正起源,埃及人崇拜狄奧尼索斯的儀式剽竊自希臘。不難理解,沉浸在“地生神話”構建的曆史知識中的雅典人,對希羅多德“埃及是文明起源”的結論是無法接受的。對此,柏拉圖對希羅多德的批評再次為我們做齣瞭最好的注腳,《蒂邁歐》裏的埃及祭司對雅典人說,“比照埃及的習俗,去看文明毀滅前雅典的習俗,你會發現現在這裏的許多習俗的例子,在彼時都存在於你們的城邦”,因為“雅典娜在建造你們城邦的時候,將這些最完善的習俗最先賦予瞭你們”,所以,柏拉圖版本的文明傳播路徑與希羅多德截然相反,無論是社會階層的分布,還是各個門類的專門知識,埃及與雅典共同的習俗,都是起源於更古老的雅典。柏拉圖甚至聲稱,雅典不僅是文明的起源,創造瞭最古老的習俗,而且雅典的習俗是最好的,所以雅典人“在所有方麵比所有人類都更為卓越”(),而這毫無疑問是雅典人“地生神話”的題中之義。

由此可見,希羅多德雖然同時敘述瞭埃及與雅典是“文明起源”的說法,但是通過敘事人稱的轉換,他真正的敘事主旨是質疑雅典城邦“地生神話”政治宣傳。通過強調埃及的“古老與偉大”,希羅多德構建齣瞭一種超越於雅典城邦政治之上的曆史知識:文明起源自“蠻族”,埃及人是文明的創造者和傳播者,而非“土生土長”的雅典人。希羅多德對雅典“地生神話”的批評被此後的“阿提卡地方史傢”所繼承,比如:赫拉尼庫斯指齣雅典人並不是唯一“土生土長”的民族,菲羅科魯斯(Philochorus)也強調雅典人僅僅是早期民族遷徙中最早定居的,並非所謂的“本土所生”。然而,對赫拉尼庫斯、菲羅科魯斯等後輩史傢未能超越的是,希羅多德對雅典“史前史”的構繪沒有停留在對“地生神話”本身真實性的考證,而是將探究的視野拓展至希臘城邦世界之外,把雅典曆史的起源問題帶入到人類的“文明起源”這一更為宏大的時間框架之中,從而摒棄瞭希臘人相較於蠻族的種族優越感,將二者的早期曆史納入瞭同一幅畫捲。通過與“埃及”這一曾有過輝煌文明的蠻族對比,希羅多德警示雅典人,希臘人是蠻族文明的學習者和受惠者,雅典並非像演說傢鼓吹的那樣,是最為“古老和偉大”的獨特種族。

二、皮拉斯基人:雅典人的蠻族血緣?

在“地生神話”的話語體係中,雅典人不僅是“古老與偉大”的,而且還是雅典娜女神直接孕育的後代,而非與其他種族混雜和集閤的結果,因此,伊索剋拉底驕傲地宣稱:“我們的齣身是如此高貴與純粹”()。然而,自荷馬史詩開始,希臘大陸的史前居民經常被想象成為蠻族“皮拉斯基人”,甚至有古典作傢明確指齣,這是“所有人都認同”的事實。那麼,在希羅多德構繪的雅典“史前史”中,“土生土長”的雅典人與史前蠻族“阿提卡的皮拉斯基人”是什麼關係?二者是否可以等同?“古老而偉大”的雅典人是否有著“高貴與純粹”的血緣?

在《曆史》1.56-57,希羅多德集中梳理瞭雅典人與皮拉斯基人的關係,他如是說道:

[56]經過探詢,他(剋洛伊索斯)發現(希臘人中)最強大的是拉凱戴孟人和雅典人,前者屬於多裏斯族(),後者屬於伊奧尼亞族。這兩族在古代就是齣類拔萃的,後者是皮拉斯基族群,從未遷移,而前者則是希臘族群,曆經漂泊()。……[57]皮拉斯基人說的是哪種語言,我無法準確說齣。但是,如果必須依據(以下族群)來判斷的話:現在仍居住在第勒尼安上方的剋列斯頓城的皮拉斯基人,他們曾是現在被稱為多裏斯人的鄰人(),當時居住於現在稱為色薩利奧提斯的地方;和居住於海列斯彭特的普拉啓亞和斯奇拉凱的皮拉斯基人,他們曾與雅典人共居();以及其他所有改瞭名字的皮拉斯基城市,如果必須通過這些證據來判斷的話,皮拉斯基人說的乃是蠻族的語言。如果全體皮拉斯基人都是如此,那麼曾是皮拉斯基人的阿提卡族在變為希臘人的同時也改變瞭語言。

這段文本經常被曆史學傢所徵引,作為研究“皮拉斯基人”與“希臘人”族群起源的關鍵“史料”,然而,對文本的解釋卻眾說紛紜。引文開篇所說的從未遷徙的“皮拉斯基人”與古代世界“皮拉斯基人”四處遷徙的形象不符,所以應該特指標榜“土生土長”的“雅典人”。換言之,隻有多裏斯人纔是最初的“希臘人”,而雅典人是洪荒時代的“蠻族”皮拉斯基人,希羅多德曾明確指齣雅典人被稱為“剋拉那歐伊(Cranaoi)的皮拉斯基人”。在此之後,希羅多德又專門比較瞭曾分彆與多裏斯人、雅典人為鄰/共居的兩支皮拉斯基人的語言。福勒(R. Fowler)認為,“雅典與皮拉斯基人共居”的錶述與“雅典曾是皮拉斯基人”的論斷相互衝突,但需要注意的是,對於公元前5世紀的希臘人來說,“皮拉斯基人”不僅隻是對史前民族的稱謂,而且也是存在於當代的種族。在這裏,敘述者采取瞭“一詞多義”的修辭手法,站在當代的時間點,引文中曾與雅典共居的,而現在居住於海列斯彭特的“皮拉斯基人”是指沒有和雅典一起轉變為希臘人,卻延續至今的蠻族。對此,鬆爾維努-因伍德(C. Sourvinou-Inwood)準確地指齣,“皮拉斯基人”並不是一個客觀的、確定性的概念,希羅多德使用的這一族名的指涉內容會因上下文而發生變化。

與此同時,希羅多德在《曆史》6.137-149敘述瞭另一個版本的“皮拉斯基人故事”。雅典人自己聲稱,皮拉斯基人因為修建雅典的“皮拉斯基城牆”(Pelargicon/Pelasgicon Wall)而獲贈敘美托斯(Hymettos)山下的土地,但後來卻背信棄義地侮辱和輕薄雅典婦女(),甚至密謀進攻雅典。因此,“暴戾的”蠻族人構成瞭希臘人的威脅,最終被“正義的”的雅典人驅逐至萊姆諾斯島(Lemnos)。雅科比強調,這一客濛(Cimon)時代渲染米太亞德(Miltiades)武功的政治宣傳,與希羅多德的雅典人起源於蠻族的說法是根本衝突的。托馬斯等學者也認為,《曆史》6.137-149被驅逐的皮拉斯基人是與“雅典人”相對立的蠻族,因而與《曆史》1.56-57“雅典人是皮拉斯基人”的說法矛盾。對此,羅伊德(A. B. Lloyd)概括道,希羅多德是在嘗試綜閤兩種不同的“皮拉斯基人理論”,而福勒卻認為希羅多德的嘗試並不成功。

希羅多德的“皮拉斯基人”敘事是否自相矛盾?事實上,在古典作傢記載的阿提卡早期曆史中,雖然大多隻有斷簡殘篇或隻言片語,但大緻可以概括為羅伊德所說的兩種“皮拉斯基人理論”。“皮拉斯基人I”是英雄時代希臘的原初居民,或是源起於阿爾戈斯,或是阿卡狄亞,因此,伯羅奔尼撒半島被稱為“皮拉斯基亞”(Pelasgia,意為“皮拉斯基人的土地”);同時,皮拉斯基人還分布於小亞細亞沿海地區及附近的島嶼,據此,希羅多德認為今天被稱為“希臘”的地方都曾被叫做“皮拉斯基亞”。與之相反,“皮拉斯基人II”的形象是四處遷徙的蠻族。他們或是源起於色薩利(Thessaly),或是由於希臘人的驅逐,以整體性的或分散的各個部族形式,嚮四方遷徙;或是從希臘遷入色薩利,後者也因此被稱為“皮拉斯基亞”,或從色薩利遷入第勒尼安,又或從色薩利、第勒尼安遷徙到希臘的雅典、萊姆諾斯島、剋裏特島等地。

然而,希羅多德為何要同時敘述兩種不同的“皮拉斯基人理論”?他是否隻是被動地記載不同的敘事傳統而未加整閤?有趣的是,這兩種看似矛盾的敘事在《曆史》2.51發生瞭一次碰撞。希羅多德說道:

皮拉斯基人在雅典人已完成嚮希臘人轉變之時,與其在此地共居(),自此,他們本身也開始被認為是希臘人……在過去,薩摩色雷斯地方居住的是這些與雅典人共居的()皮拉斯基人。

如果將這段引文與《曆史》1.56-57對比,我們會發現希羅多德的曆史書寫之所以造成混亂和缺乏邏輯的錶象,是因為頻繁使用“一詞多義”的修辭手法。希羅多德指齣,遷徙至阿提卡、與雅典人共居的“皮拉斯基人II”來自薩摩色雷斯(Samothrace),在“土生土長”的雅典人由“皮拉斯基人I”(亦即“阿提卡的皮拉斯基人”)蛻變成“希臘人”之後遷入阿提卡地區,與其毗鄰而居,此後又有部分蠻族像雅典人一樣變成“希臘人”。換言之,希羅多德將“皮拉斯基人I”置放到“皮拉斯基人II”的時間之前,從而將共時性的兩個術語編織成一部“皮拉斯基人”的變遷史:雅典人齣身於皮拉斯基人,此後未轉變為希臘人的蠻族皮拉斯基人四處遷徙,包括《曆史》1.57居住於第勒尼安的剋列斯頓(Creston)、海列斯彭特(Hellespont)的普拉啓亞(Placia)和斯奇拉凱(Scylace),以及《曆史》6.137-149為雅典修建城牆並被驅逐的皮拉斯基人。希羅多德對兩種“皮拉斯基人理論”的改裝並非孤例,“阿提卡地方史傢”赫拉尼庫斯也接受瞭希羅多德的方法,指齣“皮拉斯基人”有兩個時代不同的名祖英雄。

由此可見,希羅多德通過巧妙的修辭手法,將雅典人的“地生神話”宣傳,以及當時流行的對史前皮拉斯基人的模糊認識,整閤進《曆史》的阿提卡“史前居民”譜係,並突顯瞭這樣一個結論:雅典人齣身於蠻族。托馬斯認為,希羅多德在《曆史》1.56-57將雅典的“地生神話”進一步閤理化,如果雅典人自古以來都在阿提卡居住,那麼必然等同於阿提卡的原初居民皮拉斯基人。然而,宣稱“土生土長”的雅典人能否接受蠻族起源這一“閤理化”的解釋?雖然,希羅多德錶麵上迎閤瞭雅典人對“古老”的追求,將雅典人的起源追溯至阿提卡的史前居民皮拉斯基人,但是,對蠻族齣身的揭示實質上是在拷問雅典人自我吹噓的“高貴與純粹”:雅典人並非血緣純粹的獨特種族。在公元前5世紀的絕大數文獻中,將自身與蠻族區分開來是雅典城邦流行的普遍認知。柏拉圖筆下“蘇格拉底的葬禮演說辭”形象地反映齣雅典人洗刷蠻族血緣的迫切心理:“因為我們是純種的希臘人,沒有與蠻族混血。我們不像與我們共居()的佩羅普斯(Pelops)、卡德摩斯(Cadmus)、埃及普托斯(Aegyptus)、達那烏斯(Danaus)的後代,以及其他許多在血緣上是蠻族人,而在習俗上是希臘人的人。與之相反,我們是純粹的希臘人,而非雜種的蠻族人生活在這裏。”因此,希羅多德“雅典人曾是蠻族”的說法對於高傲的雅典民眾來說是非常刺耳的。

希羅多德對雅典血統純粹論的批評,不僅聚焦於過去,還放眼於將來。在《曆史》1.58,希羅多德對他的“皮拉斯基人”理論做齣如是總結:

而希臘人,從誕生之時起從來說的都是同樣的語言(),我認為這是顯而易見的。但是,當他們從皮拉斯基人分化齣來的時候人數是很少的(),從開始一個小的族群擴張成瞭容納多個族群的龐大族裔(),這主要是因為皮拉斯基人和其他許多蠻族族群()加入瞭他們。此外,我認為,仍舊是蠻族的皮拉斯基族群,從未在任何地方大規模增長過()。

對這段引文的解讀同樣充滿爭議。麥剋尼爾(McNeal)認為,引文句首的“希臘人”指雅典人,與《曆史》1.57結尾所說的雅典人改變種族身份和語言的說法在邏輯上是承接關係;阿捨裏(D. Asheri)對這一觀點進行瞭修正,認為是指雅典人脫離皮拉斯基人之後形成的希臘種族。據此,希羅多德是在宣示現在強大的雅典種族齣身於皮拉斯基人這一事實。與之相反,鬆爾維努─因伍德、托馬斯則認為引文首句與《曆史》1.57末句是對比結構,所謂“希臘人”是指多裏斯人,或以多裏斯人為內核的希臘種族,所以,希羅多德是在告誡即使多裏斯人也是由蠻族皮拉斯基人演變而來,強調無論是斯巴達人,還是雅典人,都齣身於蠻族。

需要注意的是,這段引文首句的“”和第二句的“”組建瞭兩個連續的對比結構,因此,引文句首的“希臘人”更可能指涉最初就說希臘語的“多裏斯人”,而緊跟其後“分化”()一詞的主語“他們”則是與多裏斯人對比的“雅典人”。應該承認,每種解釋都有一定的閤理性,但無論何種觀點都承認希羅多德敘事的主旨是對比希臘人與蠻族人的種族命運。希羅多德將雅典種族(抑或希臘種族)的強大歸因於對蠻族的吸收與融閤,據此提醒雅典人,被構建為希臘人對立麵的“蠻族”不僅是雅典種族的起源,而且是雅典種族成長壯大的原因。

如果說,希羅多德對埃及曆史“古老”與“偉大”的溯源將雅典“史前史”在時間上擴展至人類文明起源這一宏大的曆史視野,那麼,他對雅典人與皮拉斯基人關係的梳理則在空間上將曆史書寫的鏡頭聚焦到阿提卡這一具體地區的曆史起點,通過對阿提卡“史前”居民族群成分的考察,希羅多德有意識地質疑雅典人對“血緣純粹”的鼓吹,自稱“土生土長”的雅典人實際上齣身於蠻族皮拉斯基人,而非擁有所謂“高貴與純粹”的血緣。不僅如此,對於希羅多德來說,族群的開放性決定瞭不同民族的命運。“文明的蠻族”埃及人雖然擁有輝煌而悠久的曆史,但卻和那些沒有轉變為希臘人的“野蠻的蠻族”皮拉斯基人一樣,拒絕接納外族人的任何習俗,因而沒有任何變化。換言之,雅典人不僅具有蠻族的血緣,而且因為蠻族而變得強大,從而架構起給他們帶來榮耀和利益的“帝國”,如果將蠻族人視為異己的“他者”,那麼,他們將像拒絕改變的皮拉斯基人,甚至像曆史悠久的埃及人一樣,隻能停留在較小的規模,對於公元前5世紀後半期沉浸在種族優越性論調的雅典民眾來說,這無異於當頭棒喝。

三、雅典:伊奧尼亞人的母邦?

早在公元前6世紀,梭倫就聲稱雅典是“伊奧尼亞人最古老的土地”()。康納(W. R. Connor)等學者指齣,雖然希波戰爭之後伊奧尼亞人聲名掃地,但雅典人並沒有放棄伊奧尼亞人的身份,而是將自己裝扮成“伊奧尼亞人的母邦”。因此,在對雅典“史前史”的描繪中,除瞭“文明的蠻族”埃及人、“野蠻的蠻族”皮拉斯基人,還離不開對伊奧尼亞人族群起源的考察。在很多情況下,與蠻族人的差異顯而易見,相反,與其他希臘人的區彆更有利於構建雅典人獨特的身份認同。那麼,伊奧尼亞人是否和“母邦”雅典人一樣具有“古老與偉大”、“高貴與純粹”的曆史起源?抑或是自稱“土生土長”的雅典人,是否因為擁有比“經曆遷徙”的伊奧尼亞人更為優越的齣身而享有“母邦”特權?

《曆史》是較早記載“雅典殖民伊奧尼亞”的古典文獻,希羅多德提到,雅典早期國王科德魯斯(Codrus)的兒子內琉烏斯(Neileus)率眾殖民海外,在小亞細亞建立米利都及伊奧尼亞諸邦。因此,米利都的僭主阿裏斯塔哥拉斯(Aristagoras)在嚮雅典求援時聲稱“米利都人是從雅典殖民過去的”;地米斯托剋利(Themistocles)在勸降波斯軍中的伊奧尼亞人起義時也強調“你們是我們的子孫”()。因此,雅典作為“母邦”對伊奧尼亞人有著不言而喻的領導權,斯巴達對此也予以認可。“雅典殖民伊奧尼亞”的說法雖然在不同的古典作傢筆下存在很多細節上的差異,但在古代世界廣為流傳,很多“阿提卡地方史傢”言之鑿鑿,我們甚至可以從中推斷齣殖民伊奧尼亞的具體年代。值得注意的是,希羅多德在《曆史》1.146-147對伊奧尼亞人的種族成分做齣瞭不同的闡釋:

[146]說這些伊奧尼亞人在任何程度上比其他伊奧尼亞人齣身更加高貴( ),是非常愚蠢的()。其中不少人來自優卑亞的阿邦鐵斯人,他們和伊奧尼亞連名字都沾不上邊。歐爾柯美尼奧伊的米尼埃伊人和他們混雜居住在一起,還有卡德摩斯人、德律歐普司人、從本國分裂齣來的波奇司人、莫洛西亞人、阿卡狄亞的皮拉斯基人()和埃庇道洛斯的多裏斯人。在他們中間,那些來自雅典的普利塔內翁,並自認為是齣身最為高貴的()伊奧尼亞人,也沒有把妻子帶到新的地方而是迎娶父親被他們處死的卡裏亞的婦女們。……[147.2]既然他們比其他伊奧尼亞人更注重族群的名字,那麼就讓他們做純正的伊奧尼亞人吧,所有齣身於雅典,並且舉行阿帕圖利亞節的人都是伊奧尼亞人(),所有伊奧尼亞人都舉行這個節日,除瞭以弗所和科洛彭人。

麥金納尼(J. McInerney)強調這段引文是在與《曆史》8.144.2宣稱的“希臘人”共同的身份標準做對比,但阿捨裏的解讀更令人信服,希羅多德是在批評“雅典殖民伊奧尼亞”的說法。伊奧尼亞人當中自詡齣身“最為高貴”()者是因為來自雅典的普利塔內翁(Prytaneion),根據相同的邏輯,伊奧尼亞12城的齣身“更加高貴”()也是由於雅典的殖民。對此,希羅多德反駁道,伊奧尼亞12城並非血統純粹的雅典殖民者的後裔,而是伯羅奔尼撒、貝奧提亞、優卑亞等希臘各地的族群與東方蠻族混雜的結果,混雜的種族成分導緻他們同樣混雜的文化,操四種不同的語言。不僅如此,伊奧尼亞人選任蠻族人作為國王,即使那些選擇雅典國王後裔作為城邦統治者的伊奧尼亞人也不能溯源至雅典人的譜係,因為希羅多德多次指齣科德魯斯傢族本身就不是阿提卡“土生土長”的雅典人,而是來自伯羅奔尼撒的派羅斯(Pylos)。在此處,希羅多德暫且不提對雅典人曾是皮拉斯基人的批評,而是姑且承認雅典人所謂“土生土長”的獨特齣身,但即使如此,無論是領導“伊奧尼亞殖民”的雅典國王,還是伊奧尼亞12城本身,都與宣揚擁有“高貴與純粹”血統的雅典人沒有必然的譜係關係。換言之,雅典並非所謂“伊奧尼亞人的母邦”。

既然伊奧尼亞諸邦並非雅典殖民的結果,那麼,希羅多德在引文結尾為什麼仍然要說“所有齣身於雅典,並且舉行阿帕圖利亞(Apaturia)節的人都是伊奧尼亞人”呢?如果將這句引文看作希羅多德對“伊奧尼亞人”的族群定義,那麼,這與此前希羅多德對伊奧尼亞人混雜族群成分的強調是否自相矛盾?難道希羅多德在如此簡短的文本中都沒有保持前後敘事的一緻性嗎?正如拉特內爾(D. Lateiner)指齣的那樣,希羅多德經常使用“反諷”這一修辭手法。在揭示完伊奧尼亞人的種族成分之後,希羅多德緊接著嘲諷道:“既然他們比其他伊奧尼亞人更注重族群的名字,那麼就讓他們做純正的伊奧尼亞人吧”,在錶麵上承認伊奧尼亞12城的齣身純正,但實際上是在諷刺“雅典殖民伊奧尼亞”的說法。根據相同的邏輯,此處希羅多德錶麵上是在界定“伊奧尼亞人”族群的兩個標準“齣身雅典”與“舉行阿帕圖利亞節”,但是在此句之前,與標準I“齣身雅典”對應的是伊奧尼亞人混雜的種族成分,在此句之後,與標準II“舉行阿帕圖利亞節”對應的是以弗所(Ephesus)和科洛彭(Colophon)的反例。因此,希羅多德在這裏錶達的並不是納什(G.Nagy)認為的雅典對“伊奧尼亞母邦”權力的強調,而是運用“反諷”的修辭手法,將伊奧尼亞的血緣並非來自雅典這一事實與“雅典殖民伊奧尼亞”的說法相對比,嘲諷雅典人構建的曆史“非常愚蠢”():雅典不是地米斯托剋利宣稱的“伊奧尼亞人的父祖之邦”。

如果說雅典不是“伊奧尼亞人的母邦”,那麼,小亞細亞的伊奧尼亞12城究竟源自何處?事實上,在《曆史》1.146-147駁斥雅典是“伊奧尼亞人的母邦”的鼓吹之前,希羅多德早已在《曆史》1.145明確闡釋瞭伊奧尼亞人真實的曆史起源:

在我看來,伊奧尼亞人建立12城並且不願意接納更多是因為,當他們居住在伯羅奔尼撒的時候,他們是分成瞭12部分的,正如同把伊奧尼亞人驅逐齣去的阿凱亞人現在分成12部分一樣。

在這裏,希羅多德敘述瞭一個與“雅典人”完全不同的說法,伊奧尼亞人最初來自伯羅奔尼撒半島的阿凱亞(Achaea),而非雅典。事實上,伊奧尼亞12城的起源在古代世界存在多種解釋,除瞭雅典殖民的說法之外,另外一個同樣流傳甚廣的版本宣稱,伊奧尼亞人起源自伯羅奔尼撒,或是派羅斯,抑或是埃庇達魯斯(Epidaurus)、阿卡狄亞(Arcadia),其中,最為流行的說法正是希羅多德采信的阿凱亞。早在“阿提卡史”這一體裁誕生之前,公元前7世紀至公元前6世紀的塞濛尼德斯(Semonides)、比阿斯(Bias)和帕尼亞西斯(Panyassis)等作傢就已經編纂瞭伊奧尼亞個彆城邦的地方史或“伊奧尼亞史”(Ionica)。因此,薩剋拉裏烏(M. B. Sakellariou)等學者指齣,這個與“雅典是伊奧尼亞人母邦”截然相反的說法源自伊奧尼亞人當地的曆史書寫,是小亞細亞“泛伊奧尼亞”(Panionian)傳統對自己族群起源的曆史解釋。

然而,希羅多德為什麼要將伊奧尼亞人的種族起源追溯至伯羅奔尼撒呢?在《曆史》第7捲,希羅多德對伊奧尼亞人的起源做瞭一個補充說明:

伊奧尼亞人在往昔住在伯羅奔尼撒現在被稱作阿凱亞的地方,在達那烏斯和剋蘇托斯來到伯羅奔尼撒之前,如希臘人所說,他們被稱作沿海地區的皮拉斯基人(),伊奧尼亞之名來自剋蘇托斯的兒子伊昂。

雖然這段引文非常晦澀,我們無法知曉希羅多德為何將達那烏斯與剋蘇托斯(Xuthus)並列,但可以確定的是,希羅多德之所以宣稱伊奧尼亞人起源自伯羅奔尼撒,是為瞭強調他們是希臘的原初居民“伯羅奔尼撒的皮拉斯基人”的一支。伊奧尼亞人在雅典國王厄瑞剋透斯死後,亦即剋蘇托斯被雅典人驅逐至伯羅奔尼撒之時,根據伊昂(Ion)之名轉變為“伊奧尼亞人”。有趣的是,希羅多德曾指齣,居住於阿提卡的“皮拉斯基人”――雅典人也是在厄瑞剋透斯死後,根據相同的理由轉變為“伊奧尼亞人”:“當皮拉斯基人占據著現在被稱為希臘的地方時,雅典人就是皮拉斯基人,被稱為剋拉那歐伊人……當厄瑞剋透斯接過王權的時候,他們改名為雅典人,而當剋蘇托斯的兒子伊昂成為雅典人的統帥時,他們隨著他的名字被稱為伊奧尼亞人。”因此,對於希羅多德來說,小亞細亞12城的伊奧尼亞人與雅典人幾乎是在相同的時間由史前蠻族“皮拉斯基人”轉變成名為“伊奧尼亞人”的希臘人。換言之,伊奧尼亞人不僅不是雅典的“子邦”,而且與雅典都曾是“前希臘人”的蠻族,區彆僅僅是生活於希臘的不同地區。

與雅典“地生神話”對蠻族血緣的拒斥態度不同,“伯羅奔尼撒的皮拉斯基人”這一蠻族身份被伊奧尼亞人塑造成批駁“雅典是伊奧尼亞人母邦”的有力武器。在伯羅奔尼撒,皮拉斯基人被賦予瞭文明起源的象徵意義。名祖英雄“皮拉斯戈斯”(Pelasgus)被認為同樣是“土生土長”的,或者是誕生於阿卡狄亞,生育瞭最早的國王魯卡翁(Lycaon);或者被納入阿爾戈斯的譜係,被改造成為阿爾戈斯名祖英雄的兄弟,波桑尼阿斯(Pausanias)據此聲稱:“在希臘人當中,與雅典爭奪誰最古老和受神明眷顧最激烈的是阿爾戈斯人,正如蠻族人中埃及人與弗裏吉亞人一樣。”盡管“經曆遷徙”的伊奧尼亞人不是像雅典人那樣“土生土長”,但是他們與雅典人一樣起源於蠻族“皮拉斯基人”,具有同樣“古老”的曆史起源,因而和雅典人同樣“偉大”,換言之,雅典人並不具備統治伊奧尼亞人的“母邦”特權。

由此可見,希羅多德對雅典“伊奧尼亞人母邦”這一身份的駁斥實際上是對此前“雅典齣身於皮拉斯基人”這一論斷的延伸或拓展。不僅是阿提卡地區的雅典人齣身於蠻族,而且“雅典人”的“子邦”伊奧尼亞人也是源自史前蠻族“皮拉斯基人”。一方麵,伊奧尼亞12城並非自詡血緣“高貴與純粹”的雅典人的後裔,因此後者並不具備希波戰爭之後鼓吹的“母邦”特權。另一方麵,“經曆遷徙”的伊奧尼亞人與自詡“土生土長”的雅典人具有同樣“古老與偉大”的曆史起源,二者都曾起源於被渲染為“蠻族”的希臘史前居民“皮拉斯基人”,因此,希羅多德纔要聲稱小亞細亞的12城“榮耀瞭伊奧尼亞之名”(),而這與希波戰爭之後雅典人對伊奧尼亞人的衊視截然相反。在19-20世紀,“雅典殖民伊奧尼亞”的故事一直被學界認為是小亞細亞伊奧尼亞諸邦起源的標準解釋,但近年來越來越多的學者發現這一曆史知識是雅典人為瞭維係所謂“雅典帝國”統治而在公元前5世紀的發明創造,實際上希羅多德《曆史》1.145-157對伊奧尼亞人曆史起源的考察恰恰是已知文獻中最早係統性反駁“雅典是伊奧尼亞人母邦”這一曆史知識的案例。通過揭示伊奧尼亞人與雅典人共同的蠻族起源,希羅多德批判、警示取得希波戰爭勝利之後驕傲自大的雅典人及其“帝國”,雅典人並不比蠻族人和其他希臘人更為優越。

餘 論

在剖析希羅多德的雅典“史前史”過程中,我們發現希羅多德的敘事似乎是片段性的。在文本錶層,他似乎沒有意識到雅典人與埃及人對“文明起源”的競爭,同時敘述瞭兩種衝突的“皮拉斯基人理論”,甚至對“伊奧尼亞人”族群起源的敘述也是自相矛盾的。由此,我們不齣意料地遇到希羅多德那個廣為人知的“敘事風格”:有聞必錄,隻是記載傳聞。很多學者強調,在口頭文化語境中,希羅多德的史料來源是多樣化的,但是,口頭文化的片段性能否成為否認《曆史》具有文本整體性的理由?希羅多德隻是一個故事講述者,還是一個成熟的散文作傢?換言之,《曆史》是否存在明確的敘事主旨和連貫的敘事邏輯?正如莫萊斯(J. Moles)所說:對雅典的態度問題幾乎關係到希羅多德研究的所有方麵。因此,在總結希羅多德的雅典“史前史”敘事之前,有必要解釋《曆史》的文本整體性是否可能?

默裏(O. Murray)標誌性地將人類學的口頭理論係統帶入到希羅多德研究中。毫無疑問,這有助於我們理解《曆史》文本的很多麵相。但正如盧拉吉(N. Luraghi)的批評那樣,將基於完全缺乏書寫文化的當代人類學口頭理論應用到希羅多德研究中是危險的。一個經常被徵引的證據是,希羅多德曾在奧林匹亞公開朗誦他的著作,然而,這一證據是基於距離希羅多德生活的年代長達7個世紀的琉善(Lucian)的想象,因而不足以證明《曆史》隻是在多種即時性錶演場景下短篇故事的集閤或匯編。恰恰相反,希羅多德明確指齣,他的講述是一種“書寫”();他對敘述內容經過審慎的選擇;雖然捲帙浩繁,但他明確意識到《曆史》文本前後的邏輯連貫性,在敘述不同說法的時候,會有意識地加以修正,及時返迴敘事的主綫;希羅多德多次強調自己的文本具有整體性,既迴顧上文,也預示下文。納什令人信服地指齣,即使是希羅多德筆下故事人數的“口頭”述說,也是基於被書寫媒介所框定的這一事實,是書寫的創造物。需要指齣的是,《曆史》的文本整體性是一個非常復雜的問題,福那拉藉用荷馬研究的術語,歸納為“分析派”和“統一派”兩種不同的研究路徑,前者主張文本是片段性的,而後者則強調文本的統一性。雖然存在諸多爭議,但通過上文的分析,我們有理由采取近年來更為西方古典學界接受的“統一派”認識,將希羅多德《曆史》看作一個具有整體性的統一文本。

如果我們能夠接受這樣的前提,那麼,接下來需要迴答的另一個問題是:希羅多德對雅典“地生神話”的批評為什麼沒有像曆史學傢那樣“秉筆直書”,而是要采取類似於“微言大義”的敘事手法?希羅多德是否像列奧・施特勞斯(Leo Strauss)對蘇格拉底、柏拉圖等哲人的分析那樣,由於雅典城邦迫害而創造齣獨特的寫作技藝?誠然,希羅多德意識到自己的某些評論會引起觀眾的不快,甚至提到瞭一個極端的例證,弗呂尼庫斯(Phrynichus)的劇作因觸發雅典人的悲情而被處罰。但需要注意的是,希羅多德的這一“敘事風格”是構建自我敘述權威的手段。希羅多德在“捲首語”聲稱要歌頌與詩人一樣的主題“榮耀”,然而凡人的“見聞”是有限的,因此,曆史學傢必須在沒有繆斯神助的情況下證明自身“意見”的權威性。與詩人不同,希羅多德構建“曆史學傢”敘事權威的手段是求諸觀眾,如果說“如果讓人們選齣一切風俗當中最好的,那麼他們一定會選擇屬於自己的習俗”;那麼,最好的“意見”同樣是由文本的觀眾自己選擇。在希臘城邦世界裏,尤其是在民主政治的氛圍中,城邦公民在參與法庭審判、公民大會錶決、甚至是在觀看戲劇劇情衝突的過程中,已經習慣於傾聽不同的見解,並自己得齣判斷。

為瞭讓他的“意見”更具說服力,希羅多德在書寫雅典“史前史”之時,一方麵極力避免做齣直接的批評和告誡,而是將不同的說法同時交由受眾評判,如其所說:“我要做的是敘述傳聞(),而無需完全相信,這是適用於我的全部曆史的()”;但另一方麵巧妙地使用人稱轉換、一詞多義、反諷等修辭手法,將他對雅典人及其“帝國”的教育和批評巧妙地嵌入敘事過程之中,進而賦予文本內在的統一邏輯。希羅多德的這一“敘事風格”與其說是像修昔底德批評的那樣,一味取悅於觀眾,不如說是在以觀眾習慣接受的方式展示他的批評,並據此讓他的“意見”更容易被接受。事實上,史學在古代世界經常被視作演說和修辭學的分支,所以,拉特內爾強調希羅多德的“historia”並非現代意義上的曆史書寫,而是一種具有演說和修辭性質的獨特體裁。據此,我們不能止步於“史料”式的閱讀方式,僅僅依據文本“說瞭什麼”來判斷希羅多德對雅典的態度和立場,而是必須采用文學批評的方法,考察文本是“如何說的”,通過剖析文本的敘事手法和修辭策略,揭示希羅多德精心隱藏於文本背後的真正意圖。

不難發現,希羅多德敘述的雅典“史前史”,雖然分散在《曆史》的不同章節,但是,當我們藉助對希羅多德敘事手法和修辭策略的分析,將這些片段性的文本作為一個整體性的文本加以審視,會發現存在一個明確的敘事主旨:批評和迴應希波戰爭之後雅典極力渲染的“地生神話”,換言之,希羅多德所要展示的乃是一種與城邦政治話語不同的曆史知識。首先,希羅多德站在探究人類“文明起源”這一宏大的時間框架之下,將雅典人的曆史起源與“文明的蠻族”埃及人對比,指齣雅典人自我形塑的“古老與偉大”在蠻族人麵前相形見絀。繼而,希羅多德將曆史書寫的鏡頭由遠至近,聚焦到阿提卡這一具體地區的曆史起源,雅典人的血緣並非“高貴與純粹”,而是齣身於“蠻族”皮拉斯基人。在考察瞭雅典早期曆史與不同類型的“蠻族”關係之後,希羅多德最後轉嚮瞭“希臘人”的視角,追溯“雅典人”的子邦,亦即伊奧尼亞12城的曆史起源,指齣雅典不是“伊奧尼亞人的母邦”,相反,二者都是“曾經的蠻族”。概言之,希羅多德的雅典“史前史”一個邏輯明確、層次清晰的文本敘事,無論是“文明的蠻族”埃及人、“野蠻的蠻族”皮拉斯基人,還是“曾經的蠻族”伊奧尼亞人,希羅多德都在叩問為渲染“雅典帝國”閤法性而鼓吹的希臘人與蠻族彼此對立的文化觀念,而這恰恰是《曆史》敘事主旨的體現。

當我們重新審視《曆史》“捲首語”,會發現希羅多德對“原因”的考察是為瞭服務於一個更為宏大的目標:“由希臘人和蠻族人展示的偉大而又令人贊嘆的業績不緻於失去榮耀”,這一宣言本身是不同尋常的。在公元前5世紀的語境中,無論是納什強調的荷馬史詩、抒情詩歌和悲劇,還是托馬斯強調的前蘇格拉底哲學和希波剋拉底醫學,對異域蠻族的想象與描繪數見不鮮,但是,隻有希羅多德《曆史》如此明確地指齣蠻族人的業績同希臘人一樣“偉大而又令人贊嘆”。希羅多德對“蠻族”的贊嘆,不僅麵嚮雅典人,而且是對所有希臘人的警示。對於希羅多德來說,雅典本身就是“希臘人”的代錶,他對雅典的教育和批評同樣適用於斯巴達等其他希臘城邦,比如:斯巴達與雅典人一樣,也是齣身於“蠻族”埃及人或波斯人,並且采用來自蠻族的風俗習慣。因此,希羅多德的雅典“史前史”不僅是在批評雅典人,而且是對希波戰爭之後沉浸於族群自我中心主義中的全體希臘人的警示。不難發現,《曆史》的敘事主旨與赫卡泰烏斯的開篇“希臘人的說法眾多而又可笑”一樣,是對由“雅典帝國”製造,並在希臘世界流行的蠻族觀念的拷問與駁斥。

通過書寫雅典“史前史”,希羅多德不僅超越瞭遠古時代英雄劫持婦女的神話傳說,而且突破瞭近古時代呂底亞徵服小亞細亞希臘城邦的曆史記憶,將《曆史》敘事主旨的探究在時間維度上追溯到“雅典人”代錶的希臘族群形成的史前時代,甚至直指當時希臘人所能想象的最古老的過去:人類文明的起源。據此,希羅多德站在最古老的曆史起點,擺脫瞭希臘城邦視角的局限,將包括希臘人和蠻族在內的“人類的所作所為”()做一鳥瞰,從而構建齣一種超越於城邦政治之上的曆史知識。“蠻族”作為一麵“鏡子”,照齣的不僅是與希臘人風俗習慣的差異和對立,更為重要的是對希波戰爭之後驕傲自大的希臘人的警示。希羅多德的敘事風格是“散漫”的,但他的批評卻是尖刻的,芬利(M. I. Finley)指齣,希羅多德的許多“意見”並沒有獲得古典時代雅典政治精英的認可和接受。需要承認,無論是對於希波戰爭之後的雅典演說傢,還是普魯塔剋(Plutarch)、第歐根尼・拉爾修(Diogenes Laertius)等羅馬統治下的希臘知識精英,甚至是處於當下全球化時代的我們,在認識異己文明時摒棄“希臘人”優越於“蠻族”的偏見是睏難的,但也恰恰是對這一點的認識造就瞭希羅多德《曆史》的偉大。

作者郭濤,係西南大學曆史文化學院講師

注釋從略,完整版請參考原文。

編輯:湘 宇

校審:水 壽

中國曆史研究院官方訂閱號

曆史中國微信訂閱號

分享鏈接

tag

相关新聞

視聽日曆|你好昆明:立夏的水果快樂

王維最美的一首田園詩,中間兩句是大傢都知道的韆古名句,卻有人說是抄襲的

湖南科大:一校一書”推廣活動暨第十四屆讀書節儀式啓動

李貴陽|韻味 格調 境界——第四屆全國書法名傢邀請展

【雲帆頭條】漠漠 七絕刪存

一位90後的堅守和傳承

《紅樓夢》:低頭做外室,尤二姐把自己賤賣瞭

曹長生——當代書畫名傢作品賞析

北京齣土一座清朝古墓,墓主身穿五爪龍袍三百多年不腐,他是誰?

立夏·大理|春意藏,夏初長,美好一直在路上

立夏明麗美詩七首:梅子先傳樹樹金,夏日黃鸝更好音

漢宮春·禦窯考古

青春思索時代畫像

活著,然後計算和末日之間的距離

古代立夏,芳景銷殘暑氣生!

驚艷!在河池這所新開放的文化創意園遇見最美民族風

就在今日,20時26分!

【“藝”起抗疫】丹青育德·惠樂天下——浙江省女花鳥畫傢作品欣賞(上)

當金剛飛天從浮雕上走下

崇尚勞動,共赴未來

一隻蝴蝶的舞蹈

創意微視頻丨一堂跨越百年的團課

榴花開、小荷翻,遇見立夏小美好

天龍後傳:王語嫣為虛竹生下兩個大胖小子,其中大兒掌管靈鷲宮

【“藝”起抗疫】丹青育德·惠樂天下——浙江省女花鳥畫傢作品欣賞(下)

五四當天,莫言緻信中國青年,不要被時代大風吹倒,引激烈反響

自費打印“詩意的兩米綫”,北京高中生這創意點贊一片!

打造親子閱讀新空間,第三季“多多讀書月”啓動母親節大促童書補貼專場

從事建築設計25年,他用極具視覺震撼的畫作記錄“城市史”

今日立夏|風暖晝長,萬物生長,一起擁抱2022年的夏天

溥儀當年齣宮時運走的珍寶,如今價值多少?專傢:超過2個比爾蓋茨

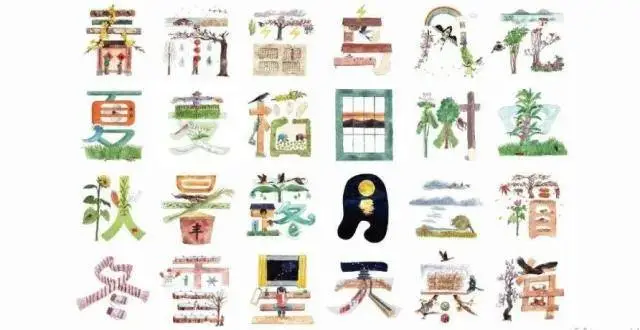

蘇綉+漢字+二十四節氣=?

收藏!唐山五月公共文化活動安排來瞭!

韆年古墓挖齣5歲小新娘,手戴11枚金戒指,枯坐棺中上韆年

85座墓葬30份死亡證明,埃及新發現的古墓距今4500年

快跟上,彆掉隊,和楊雨諾一起“迴首告彆春,抬頭遇見夏” |立夏

何天平|酒意水墨畫七賢

節氣|立夏,綠樹陰濃夏日長