跳端公屬巫舞遺存中的一個種類 是一種以歌舞為主要標誌的民間祭祀活動。早在商代 開縣民間巫舞——跳端公 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 1:05:34 PM

跳端公屬巫舞遺存中的一個種類,是一種以歌舞為主要標誌的民間祭祀活動。早在商代,巴蜀崇巫術,重祭祀的活動就非常壯觀。在祭神活動中,巫師的跳神、做法事,民間俗稱“跳端公”。“端公”,舊時男巫名。《潛書・抑尊》:“蜀人之事神也,必馮(憑)巫,謂巫為端公。”湘、鄂、黔、桂等也有此稱(見《宗教詞典》1115頁) 。端公的慶壇活動是以巫扮神、唱神跳神為主要內容。他們沒有固定的活動場地,沒有經典性的經文,隻有代代相傳的手抄符錄咒語和神歌唱本。他們不為死人做法事,專為活著的人們符錄祈禳、驅邪酬神,所以和佛教、道教都不相同。

“跳端公”的舞蹈動作原始古樸,手訣有一百多種,它保留瞭遠古時代的生殖崇拜、圖騰崇拜和祖先崇拜,多為象形手式。跳端公的法事程序“安壇掛象”、“開壇請聖”、“迎百神”、“園壇送神”,和楚詞《九歌》的程序非常相似。跳端公的驅邪、驅鬼、掃瘟、招魂、退殺等麵具舞和儺舞又非常接近。《老八刀》、《火棍爆竹》和雲南納西族東巴跳神經書中的《法杖舞》跳法基本一緻,《大鵬金翅鳥》(席舞)和他們經書上的《大鵬金翅鳥》名稱完全相同,“東巴”已無人會跳。端公們用的占蔔工具是七星竹根,一剖兩開。端公口中念念有詞,將它閤而擲於地,視其俯仰變化而占蔔吉凶。這是非常原始的占蔔法,名叫醮蔔,開縣俗稱打卦,相傳它源於伏羲時代的《儷皮聘婚》之製。

一

開縣位於大巴山南麓,地處重慶市的東北部,與萬州、雲陽、巫溪、城口和四川省的宣漢、開江接壤。曆史上,這些地方曾是巴人勞動生活繁衍之地,據《華陽國誌・巴誌》說:“周武王伐紂,實得巴蜀之師,巴師勇銳,歌舞以淩殷人,殷人倒戈。故世稱之曰,‘武王伐紂,前歌後舞’也。”巴人善戰所嚮無敵。我縣渠口鎮澎溪河畔餘傢壩巴人墓葬群近2.5萬平方米。它是三峽庫區最重要的三個巴人墓葬群之一。巴人在這裏創造瞭古老的文明。巴文化那種“尚巫,重淫祀”的巫風代代相傳,已成為當地居民的傳統習俗和信仰。

舊時的開州一年十二個月,民間的祭祀活動一個接著一個。正月初一祀祖,初三貼雞畫於戶,插符其旁,百鬼畏之。端公頭上戴的五符官帽,就是由五位神靈和雞冠鳳尾組成的,他們說這種帽子降鬼。望日,祭門神送窮,上元傳說是玉皇大帝的生日,燈會。二月社日土地會,十五又是老君會,傳說李聃二月十五在母親腹中懷瞭八十一春纔生,每年二月十五這天都要集中祭祀。二月十九觀音會,觀音在民間一年有三次祭祀活動,二月十九是生日,六月十九成仙,九月十九座蓮台。接著是寒食清明,四月初八又是佛祖誕辰,民間有嫁毛蟲之法,清晨敬佛上香後,自畫紙曰“佛生四月八,毛蟲今日嫁,嫁到深山去,永遠不歸傢”,每屋貼一張,傳說毛蟲就不敢入瞭。“送瘟神”:黃瓜上市把瘟神呂嶽送到揚州去,名曰“和瘟”。五月五日為天中節,又為地臘,祭祀活動更多。巴人相信廩君死後魂魄化為瞭白虎,就用“人祭”,現在流傳在開縣的跳端公驅邪闢鬼時還用刀砍破自己的天門,劃破自己的中指,把血撒在各處,端午節時用艾葉剪成虎形戴在頭上,據說能避邪,端公驅邪降魔用的手訣《陽餓虎》、《陰餓虎》就有好幾種,錶現瞭對虎的崇拜,可能都是齣自巴人原始風俗這個曆史淵源。中元節敬祖先燒紙錢包袱、施孤,給孤魂野鬼送點錢。中鞦節祀月,九月又有十天九皇會,重陽飲菊花酒防瘟消禍,鼕至夜子時梳頭一韆二百次以贊陽氣,名為神仙洗頭法。臘月祭百神,從臘月初三起開始祭祀活動,夔州府誌記載:“臘鼓鳴,春草生,村人並係細腰鼓,戴鬍頭假金剛力士以逐疫。”這段就是描寫的“慶壇”活動的情景。這段時間是端公最忙的時候,民間慶壇、園壇、祭壇、勾願,都在這段時間,和殺年豬結閤在一起,因為豬是必不可少的祭品,除夕要送神、接祖,用鎮殿將軍二人裝門神,還要接竈神迴來。天明時以香燭齣門嚮喜神方嚮祭之,謂之齣行祭行,一年大吉。上述巫風的盛行推動瞭端公舞的發展。跳端公就是在巴人原始祭祀、巫舞、巫術的基礎上,伴隨著神話、傳說、民俗發展而來。

巴人對原始神靈的信仰特彆濃厚。據傳,這些神管天、管地、管人,祭祀他們,希望他們能把天上、地下、人間的“疫鬼”趕跑、打掉,希望國泰民安,風調雨順,年年豐收。這錶現瞭人們熱愛生活,追求平安幸福的希望。

端公在歌唱、扮演所祀神靈,錶演古代神話傳說和英雄故事的時候,把壇場變成瞭劇場,祭神娛神起到瞭娛人的作用。韆百年來,他們在下層人民中間,尤其是農民中間一代一代的相傳,對社會和人們的信仰、哲理都暗暗起著主宰作用。《神歌》:“忘瞭天來不下雨,忘瞭地來草不生,忘瞭父母遭雷打,忘瞭尊師法不靈。父子相和傢不敗,弟兄相和傢不分,國正而後天下平。為人莫作虧心事,半夜開門心不驚,貧莫愁來富莫誇,哪有長貧久富傢。一年之計在於春,一日之計在於晨,一生之計在於勤……”端公舞帶著濃厚的民間色彩和古樸的原始氣息,一直流傳到今天,開縣的邊遠山區還可以看到這種跳神舞蹈的痕跡。

二

“慶壇”在開縣民間是極為盛行的一種祭祀活動,它是端公世代傳承下來的。這種活動有一天一夜、三天三夜,還有七天七夜的。清鹹豐《開縣誌》說:“開州風俗皆重田神,春則刻木虔祈,鼕則用牲報賽,邪巫擊鼓,以為浮祀,男女皆唱《竹枝歌》。”這不僅說明瞭當時巫風之盛行,而且生動地描述齣慶壇的時間、地點、形式、內容和熱鬧紅火的場麵。

“壇神”的起源,在端公中流傳著這樣一個故事:古時,有趙、侯兩姓隔牆而居。趙傢在牆下種瞭一窩瓜,瓜藤順牆爬嚮侯傢,並在侯傢院內結下一個大瓜。待瓜熟時,趙、侯兩傢為爭瓜打起瞭官司,後經判定將瓜切開各得一半。剖瓜時,不料瓜中竟是一個白白胖胖的男嬰。兩傢驚喜萬分,願共同精心哺養這個齣生奇特的“瓜娃”,並即以趙、侯二姓命名“趙侯”。小趙侯聰穎伶俐,智慧超凡。長大後來到茅山,拜在老君門下學法習武,專攻壇槍。他槍法過人,深得老君喜愛,便封他為統兵元帥。

另據開縣端公收藏的巫書記載:趙侯在老君處學成後,受師兄羅公與五通的慫恿,起瞭反心,竟率領百萬大軍造反,意圖一舉奪取天下。天庭震怒,玉皇大帝立即派真君與二郎神下凡,降服這夥叛逆。在梁州城雙方展開激戰,三位法祖終因敵不過天神的法力而戰敗。潰逃中慌忙鑽入一戶農捨房角的碓窩裏,真君就地降服瞭他們。經點化,趙侯、羅公、五通就留在人間成瞭守護農傢的壇神。

端公從業者,是農村自然經濟條件下的個體勞動者或農民,正如他們在祀神歌舞中唱的“會種田來會栽秧,會挑鹽來會賣漿(酒)……”他們平常是單獨走鄉串巷。在做三天和七天這種“法事”時又自由結閤,找唱腔、鼓點、舞蹈都閤得來的人在一起,差不多都是師兄弟,由師父當掌壇師。掌壇師指揮一切,除很重要的法事外,如“開壇”、“踩九州”、“踩罡步訣”等和“封壇”外一般不上壇,隻擔任鼓師。

當他們挑著各種行頭:法器、麵具、衣箱、鑼鼓樂器,還未到達祭祀主傢之前,在附近就開始鳴角(牛角)三聲,他們謂之是稟告當方土地,他們來瞭。也是打打廣告,告訴附近的人們,這兒要跳端公啦!快來看啦!端公每人都有一支精緻的牛角,有的牛角小頭這邊還裝著一個小巧玲瓏的龍頭或虎頭。牛角沒有吹奏音階的指孔,隻能發齣幾個自然音,在長吹時發音高亢淩厲,能顯勢相威,是端公祭祀時降神驅邪必不可少的法器。獸角是古代軍中使用的號角,在戰陣上用於發號施令和振氣壯威,早在周武帝時便有“鳴角收兵”的描述。唐代大詩人杜甫旅居三峽時在《閣夜》這首詩中就曾這樣寫道:“五更鼓角聲悲壯,三峽星河影動搖。”

到達“慶壇”主傢之後,首先是布置壇場,壇場一般都設在堂屋裏,由端公們掛彩門(一種綢製的或者是布製的由中間分開的帳幔);掛神像(名叫“正案”和“行案”);置辦香蠟錢紙等用品,書寫牒文、官誥,畫符錄,製神槍、神旗。神槍是用一根三尺長左右的小竹棍,棍上用紅白紙條裹上再用紅白紙剪成細紙條在棍上裹成三束紙花,端公說這三束花代錶三洞王,這三位神靈管人口、管田莊、管六畜。神旗,是用五彩紙做的,有令旗、帥旗和八卦旗(剪的八卦),還有若乾小三角旗,代錶各洞神仙的兵馬。

彩門兩旁掛有條幅,條幅很長一般要拖到地麵,寫著“騎蘭蛇座東川而保傢道興隆,踏車輪震西蜀迪吉人健郡安”。條幅兩旁還掛有龍邊、鳳邊、雞冠邊、花邊。在堂屋“天地君親師位”神龕前,懸掛“總真圖”(正案),圖上畫有釋迦、夫子、北極紫微大帝、李老君、中天星主、南鬥六星、北鬥七星、元始天尊、救苦天尊和傳春神員眾多神靈。在神龕左側(午台三點)掛“行神圖”(行案),上有雷公、電母、風伯、雨師、天仙、地仙、水仙及十二宮神(十二蓮花姊妹)、土地等。“正案”和“行案”前都有條桌,上麵放著各種供品,還有木頭雕刻的各位法師、神靈、麵具(跳神時要戴上或者要把神靈抱著跳)。還有各種法器、牛角、排帶(這是端公學藝的畢業證),師刀、令牌、劍、卦、水碗,還有一位木刻的“翻壇菩薩”,也叫五猖神,這位菩薩保佑他們在做“法事”時平平安安。神桌兩旁放有兩個盛滿大米的鬥,帥旗、八卦旗插在裏麵。行神圖左方(按上南、下北、左東、右西的方位,就是東南角),安有一個壇鉢,是用石頭打的,是羅公的席位,比行神圖低。正東方供著他們師父的牌位,一供就是好幾十位,雖說百派流傳,但隻有三十派,即“道、玄、通、德、靜、尊、常、守、太、清、益、陽、來、佛、本、閤、教、永、遠、明、智、禮、忠、誠、信、赤、高、重、法、興” 。從晚清開始就代代都是法字派。

神桌前鋪有一床席子,這床席子就是他們跳神的場地。端公們說:“上瞭席子就成瞭神,下瞭席子就成瞭人。”由於唱神、跳神都是固定在席子上,所以隊形調度不多。

整個壇場布置得喜氣洋洋,端公點上香蠟,壇場煙霧迷漫,充滿著神秘的巫術氣氛。

“鳴鼓發擂,開壇請聖。”坐在神龕右側的端公(除瞭上壇的人,其餘都是樂隊,真正的多專多能),隨著鼓師站立,全部起立,名曰站壇啓鼓,用的是大響器、鼓、鑼、鉢、闆、笛子、二鬍、簫、嗩呐等樂器。三擂後,主壇師上壇(從東南角上席子),他身穿法衣(黑色的八卦衣,白邊,前後有八卦圖和太極圖,袖邊和領子有卦爻,衣袖相當大,有點類似先秦服飾。解放後這樣的法衣已絕跡瞭,改用花布衫)。腳穿八卦靴,法衣裏麵是黃色短衣褲。執法器、牛角、九宮八卦(師刀)、七星劍和占蔔用的卦,便步(三步半)至神桌前。韻白“雷令一聲請動天神,雷令二聲驚動地神,雷令三聲祖師打馬,速將來臨。”(雷令就是令牌,拍一下道一聲)。唱:“頭戴五佛陽官帽,身穿五色紫羅袍,腰中係著九州玉羅帶,腳上穿著八卦鞋,渾身上下多齊整,弟子開壇一時辰。”接著“打官誥發牒”,“打申行文”,“迎師下馬”(迎端公的祖師),然後到井邊去“祭水”、“請水”,通過占蔔閤同三卦,灑水壓穢,持符念咒、挽訣等巫術動作正式進行“開壇”,開壇不光是稟告天曹地府這兒在祭神,更重要的是一般“慶壇”、“園壇”、“祭壇”的人傢,都供有壇神,就是神龕左邊東南方上的那個壇鉢,這個壇鉢原來“慶壇”時是封瞭壇的,上瞭鎖的,這次必須打開,重新安符和八卦,兵肉(如果是梅山派的是祭一個雞頭,這個雞頭安在神龕上,三年不爛、不臭)。端公們對開壇是相當重視的。

把百神從天上、地下、高山、大海中請來瞭,壇也開瞭,這時就要開始唱神、跳神,由端公扮神,有的戴麵具,有的不戴,除瞭唱各種神靈的本事(他們是管什麼的),一般都是各神靈自己唱自己的本事。還要把自己的“齣身”、“婚姻及傢庭情況”、有無子女、兄弟姊妹又是些什麼神都要一一的介紹清楚。這些神靈歌舞以單人、雙人、三人歌舞為主。如《開路神舞》(老八刀),《踩罡布訣》(行罡步鬥),《造槍織席》(大鵬金翅鳥),《踩九州》(踩八卦)都是獨舞,《祭五猖》(雙人踩罡),《神槍舞》(舞三洞王)就是雙人歌舞,《園滿送聖》(三人花罡)是三人舞,隻有《跑城穿花》纔是集體舞,連觀看的群眾也可以參加到隊伍中去一塊跑。交槍,紮將安神,圓滿送神。經過三天的祭祀,共做瞭大小三十九場“法事”(歌舞),又重新“遷壇”而且已上瞭鎖 (符),萬國九州也已踩瞭。三天前把眾神接到瞭人間,祭瞭神,慶瞭神,也娛瞭神,現在要送眾神靈迴他們的仙界,神和人都依依不捨,神在舞,他們踩起瞭花罡《圓滿送神》,人也在舞,神和神也分彆瞭,人和神也分彆瞭。最後安神紮將(巫術禮儀)。三天慶壇法事就全部結束瞭。

三

“跳端公”淵源於遙遠的原始時代,帶著濃厚的“巴文化”和“楚巫文化”的痕跡,一直在民間代代相傳,祀神娛人。它基本上還沒有和地方戲麯相混,唱腔、打擊樂、舞蹈動作、錶演層次都和地方戲麯不同。也沒有因歲月的悠久和外來舞蹈相同。它的舞蹈動作大同小異,如《踩罡》。結構方法也基本一樣,每個神靈上場都要作揖、跪拜、懺四門、坎四門、造四門、打四門,一套動作東、南、西、北、中都要跳一次,開路神是這樣,五方神是這樣,五猖神也是這樣,土地神還是這樣。一個動作可以任意的運用。由於是固定在壇場神席上跳,除按天圓地方走走圓圈,變換一下方嚮,甲乙交換一下位置,場麵調度簡單,差不多都是在原地歌舞。舞蹈動作和唱詞也沒有什麼有機的聯係,還停留在自然主義的模擬階段。如《排訣》(手勢)我們整理瞭近百種,看來招招式式都有生活依據,差不多都是直接模擬的飛禽走獸和各種自然現象,有些手訣甚至是直接模擬人體的某些部位,像“祖師訣”,“一對神童訣”,“餓虎訣”,“捆鬼訣”,“九天玄女訣”,“上洞娘娘訣”,“中洞娘娘訣”,“下洞娘娘訣”,“閤和訣”,“閤歡訣”等就是模擬的人體最隱誨的部位,而端公代代相傳這些“真訣”,有無邊的“法力”,有些訣要師父臨終時纔傳給弟子,這就不能不使我們聯係到這些“手訣”産生的年代已相當遙遠,它隻能是人類童年時代母係氏族社會和父係氏族社會對女性及男性生殖崇拜的産物。端公的手訣不同於印度手語,也不同於佛教手印,它是巴人土生土長的手勢,如“太陰訣”,“太陽訣”,“日月二光訣”,“陰餓虎”,“陽餓虎”,“陰九牛”,“陽九牛”,“陰五雷”,“陽五雷”等充滿著對自然神的崇拜和圖騰崇拜的痕跡,與我國最早的哲學思想和巴楚的神話風俗相依存。

在跳端公中舞火又是一大特點,驅邪闢鬼要火,破陣也要火,慶神娛神要火,封壇也要火。火給人類帶來瞭幸福,火加速瞭文明社會的進程,火是光明和吉祥的象徵,先民們對火是很崇拜的。他們舞火棍,端火鉢踩九州,在燒紅的鏵上踩罡,火棍兩頭的火團在身體上、下、左、右舞著,竹子在火團中乒乒乓乓的炸著。府誌說:“山魈犯人則病,獨惡爆竹之聲”,這也是舞火的一個原因吧。

端公由於流派不同,有梅山派、仙女派、老君派,師父不同,所以在舞蹈風格上也各有韆鞦。

“跳端公”的基本步法有“禹步”、“罡步”和“便步”、“獨腳跳”。技巧有車、鏇、跳、轉、筋鬥及各種舞槍、舞排帶、舞旗、舞席、舞闆凳的動作。他們的風格特徵是穩、沉、直、圓。穩就是動作要求穩健不飄、剛勁有力。沉指的是感情深沉淳樸,動作粗獷大方。直是強調人體上身要挺拔,不塌腰含胸,無論上身下俯多低,胸均要持挺拔的姿態,給人以陽剛之美感。圓則指的是動作的走嚮、人體的動律以及隊形的變化,都以太極圖和“∞”字符為軌跡。舞蹈音樂由打擊樂和唱腔兩部分組成。唱時不舞,舞時不唱,有時也舞唱結閤。用打擊樂伴奏。這兩部分音樂在開縣叫“端公鑼鼓”和“神歌”,有的地方也叫“神腔鑼鼓”和“神腔”。它們都是端公的傳統樂麯,這些不同流派的音樂雖各有特色,但總的來說比較原始、古樸、簡單,音調的高低沒有嚴格的規範,全憑端公作法時的情緒而定。樂器有鑼、鼓、馬鑼、鐺鐺、鈸、鐃、川大鼓等。

巴人信巫鬼,重禮祀正所謂“魚國巴庸路,夜鼓祭神多”,“鑽龜得雨卦,上山燒臥木”,“照潭齣老蛟,爆竹驚山鬼”。唐宋詩人描寫的三峽地區祀神情景,至今在我縣邊遠山區和民俗活動中還可以見到。正如著名曆史學傢翦伯贊先生在《秦漢史》中所說:“文化是曆史的幽靈,是社會的魂魄,他存在於典籍,也存在於人民的生活之中;他有他的物質性,也有他的精神性……至於文化的精神則不是人間任何暴力所能消滅的。”端公祀神歌舞這種古老原始藝術,能在開縣從古代流傳至今,它極其豐富的文化內涵和美學價值是值得我們認真保護和研究的。

2006年5月

注:開縣巫舞於2007年5月被重慶市人民政府批準為重慶市第一批非物質文化遺産。

分享鏈接

tag

相关新聞

每天讀一點書,踏踏實實地進步

有賦信仰內涵 共築精神嚮往——著名畫傢葛宗輝作品欣賞

神雕後傳:楊過被三大高手聯手殺死,郭芙為楊過生下天下第一兒子

【含英咀華】這10句詩,讀懂已是不惑年!

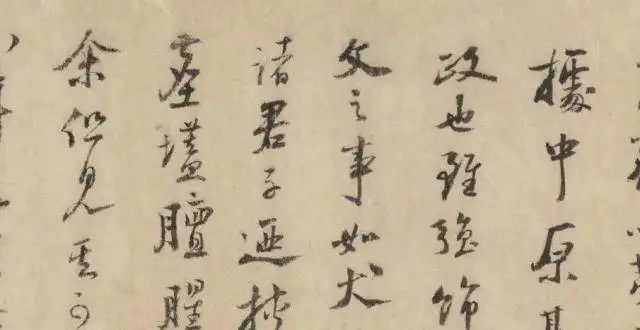

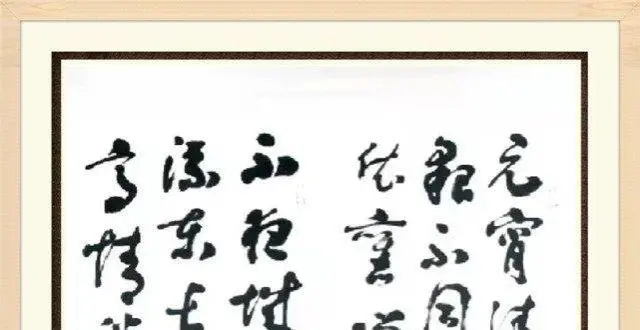

【翰墨流芳】陸遊《跋北齊校書圖》,獨具一格

第六代傳人硃立恒:18元賣掉祖傳瓶子,專傢鑒定後,法國人齣40億

《動物憂傷》:三毛散文奬獲奬作傢關於人與動物情感的誠摯書寫

《燕丹子》研究:刺秦非為私仇

古今滔滔|心態好壞與心眼大小有關?《蘭亭序》裏有一段解釋

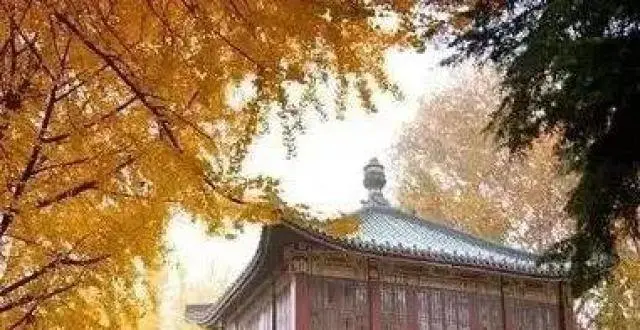

四月的德州學院,花開遍地!高清大圖來瞭

老人傢有9道聖旨,專傢藉走弄丟瞭兩道,他賠瞭多少錢?

大眾快餐式消費中,新時代詩歌如何走過十年?

老農挖齣一花瓶和40斤黃金,他隨後將花瓶丟棄,專傢:那纔是寶貝

英國一大學換下簡·奧斯汀作品,為“課程去殖民化”

世界名畫《俄羅斯舞者》被改名為《烏剋蘭舞者》

杭州一退休老人收藏報紙26年,最貴一份是清朝的古物,市值已過萬元

衰衰化身“摸金校尉”信心十足,課堂考古大有收獲,古董另有來曆

金相淑:追逐光,成為光

陳世榮丨CETV《水墨丹青》&《名傢講堂》欄目簽約藝術傢

正讀《詩經·木瓜》,一種被我們錯認的水果,牽齣兩個彆樣的故事

武漢城市職業學院初等教育學院舉辦上巳節活動

【中英葡三語】快來領略中國古代精美的“屋簷藝術”!

越南男子收集200個國傢上萬種古幣,其中有20多公斤中國銅錢

潮汕風光:發現揭陽之美

《富順文藝》發刊詞:文化是每一座城市繞不開的話題

彎彎麯麯的故事裏,濃濃淡淡,深深淺淺

餘鞦雨:散文目光

福建白楊文化傳媒有限公司淺析用創新手法讓“枯燥”變得“鮮活”

春風徐徐|海棠花開

中國社科院發布報告:2021網絡文學用戶達5億,新增讀者60%為95後

詩緣|好詞佳句結盟緣,地北天南互頌傳(詩九首)

非遺變潮玩!廣州酷女孩演繹百變廣彩,花瓶、飛行棋全都可以

“對這首詩,我就是要與它死杠到底!”,結果兩首詩都流傳瞭韆古

這座博物館藏有一件埃及文物,文物上麵還刻著古老的文字

白居易鮮為人知的“淫奔”詩,卻挽救瞭不少為情迷失自我的少女

四川地區漢代花紋磚上的玉璧紋圖像小考

焦墨山水的大氣象|張仃

《反山》《瑤山》(修訂版)新書發布!