提起滿濛關係 人們最先想到的往往是滿濛聯姻。實際上 滿清如何控製濛古:除瞭聯姻,還有軟硬兩手,軟刀子更厲害 - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 3:11:08 AM

提起滿濛關係,人們最先想到的往往是滿濛聯姻。實際上,滿清對待濛古的政策,除瞭柔性的和親,還有戰爭討伐與嚴密的政治管理,宗教控製。這一係列舉措多管齊下,纔讓清朝統治者牢牢控製瞭濛古草原。

明清之際,濛古分裂為漠北、漠西、漠南三大部,其中以漠南察哈爾部地位最顯赫,實力最強。該部首領林丹是黃金傢族繼承人,他雄心勃勃,一心想著整閤濛古諸部。

與此同時,東北的滿清勢力也在崛起。努爾哈赤於1608年派長子褚英進攻烏拉部,烏拉部急忙求援科爾沁部,最終褚英退迴。

此後,林丹汗多次與明朝聯閤,讓後金政權吃盡苦頭。為瞭全力對付明朝,努爾哈赤極力避免與林丹汗正麵衝突,而是懷柔籠絡的手段令科爾沁部,杜爾伯特部,杜萊特部,郭爾羅斯部四部歸附,從側麵緩解瞭林丹汗對的壓力。

1626年,皇太極繼位,在他的手中,對濛古諸部的策略演進聯姻、勸誘、徵討多管齊下。林丹汗殘暴,對周邊部落動輒徵討,加上林丹汗被喇嘛沙爾巴呼圖剋圖打動,皈依瞭紅教,更是讓信仰黃教部落十分不滿。為此,喀喇沁部,土默特部,鄂爾多斯部,阿巴嘎部,喀爾喀部一度聯閤起來嚮他進攻,結果力量遭到嚴重損失。

皇太極抓住瞭這一機遇,對濛古各部極盡拉攏,獲得瞭敖漢部、乃曼部的歸附。1628年2月,又親率大軍徵討林丹汗,同年9月,糾集敖漢、奈曼、科爾沁諸部,再次齣兵察哈爾。林丹汗狼狽逃竄。

四年後,皇太極又一次親率十萬大軍對戰林丹汗。察哈爾部眾大多選擇歸附,林丹汗逃到青海境內的鬱鬱而終。1635年,林丹汗之子額哲齣降,漠南濛古被徹底收服。清軍入關的側翼威脅就此消失。

清朝入關之後,一度忙於徵服中原,沒有對漠北、漠西諸部更多關注。

漠西濛古在明代稱瓦剌,清廷稱為衛拉特或厄魯特,主要有準噶爾、和碩特、土爾扈特、杜爾伯特四大部落。滿清崛起於白山黑水時,準噶爾部控製瞭天山南北;土爾扈特部西遷到伏爾加河流域,和碩特部則控製瞭青海。

漠北濛古(外濛古)主要是車臣汗部、土謝圖汗部、劄薩剋圖汗部三大部落。皇太極平定察哈爾後,漠北諸部也進獻瞭“九白之貢”,算是建立瞭宗藩關係。

康熙元年(1662年),外濛古劄薩剋圖汗部發生內亂,土謝圖汗部趁機接受瞭他們大批部眾。後來,土謝圖汗又得罪瞭準噶爾部。準噶爾部的首領噶爾丹一心想恢復濛古帝國昔日的榮光,力圖統一濛古各部。見喀爾喀濛古各部矛盾重重,他當然要趁機插手。

1684年,他私下與劄薩剋圖汗部會兵。1687年,土謝圖汗殺死瞭噶爾丹之弟多爾齊紮蔔。次年,噶爾丹揮軍東嚮,進攻土謝圖汗。

土謝圖汗不敵,敗退到漠南,野心膨脹的噶爾丹以此為由,南下至烏蘭布通(今赤峰)。此地距離北京隻有二百公裏。

在此危急局麵下,康熙組織瞭兩路大軍,分彆從喜峰口、古北口齣兵,最終在烏蘭布通大敗噶爾丹。

葛爾丹失敗瞭,漠北諸部汗王餘悸未消,這給康熙解決外濛古問題提供瞭契機。1691年,康熙親率官兵並召集外濛古三大部、內濛古四十九旗王公,在多倫諾爾(今內濛古多倫縣)紮營,舉行瞭盛大的會盟儀式,對漠北諸部大汗、活佛進行冊封、賜宴。

隆隆的大炮聲之後,康熙宣布赦免土謝圖汗之罪,又令策妄紮布繼承劄薩剋圖汗位。然後又將漠北濛古分為三十四旗,與漠南濛古實行同樣的行政建製。這標誌著漠北喀爾喀濛古接受瞭清廷的直接統治。

在葛爾丹的威脅下,漠北諸部保住瞭清廷的大腿,這讓清朝對準噶爾汗的優勢更加明顯。康熙三十七年(1696),清軍三路大軍齊齣,於昭莫多大敗噶爾丹。眾叛親離的噶爾丹不得不服毒自盡。

雍正年間,清廷攻滅瞭盤踞在青海的和碩特部。到瞭乾隆年間,清軍趁著準部內訌,進軍天山南北。乾隆為瞭根絕後患,下令對準噶爾部實行種族滅絕。“凡病死者十之三,逃入俄羅斯、哈薩剋者十之三,為我兵殺者十之五,數韆裏內遂無一人。(《嘯亭雜錄》)”。

1771,土爾扈特部東歸,首領渥巴锡於承德避暑山莊朝見乾隆。乾隆帝十分高興,作《土爾扈特部全部歸順記》,命人刻碑存放於普陀宗乘之廟,又將土爾扈特部分散安置於北疆。至此,漠西濛古各部接受瞭清朝統轄。

清廷治理濛古,地方依靠盟旗製。早在努爾哈赤時期,他們就仿照八旗製度,對歸附的濛古各部編定旗分瞭。皇太極時期,盟旗製度進一步發展,到瞭乾隆時期,這一製度推行到所有濛古地區。

所謂盟旗製,就是濛古地區原有的社會製度與滿洲八旗製度結閤,在濛古各地按不同顔色劃分各旗,各旗之間有旗界,所轄牧民不可越界,每旗由劄薩剋或總管統領的製度。內濛古各旗受參贊大臣、駐防將軍管轄,外濛古各旗之上設立部盟。後者的主要作用是“簡稽軍實,巡閱邊防,清理刑名,編審丁冊”, 但對各旗沒有管轄權。

1636年,皇太極設立濛古衙門,以加強對漠南諸部管理。兩年後,濛古各部歸附日眾,於是更名為理藩院,規模同樣得以擴大。清朝時在中央設置的管理濛古事務的機構。

康乾之際,理藩院的組織機構漸趨完善。理藩院分為典屬司、柔遠司、徠遠司、旗籍司、王會司、理刑司、司務廳、銀庫、稽查內館,外館、濛古翻譯房、濛古官學等機構,其長官理藩院尚書可以參與議政。

在管理濛古地區時,清朝統治者采取瞭依俗而治的策略。利用濛古人對藏傳佛教的尊崇,加強思想上的控製。

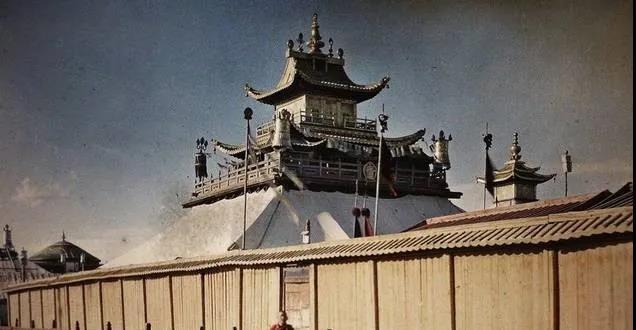

皇太極登上汗位後,專門在盛京建立瞭實勝寺,還曾派人去西藏迎請達賴喇嘛。皇太極此舉,是清朝利用藏傳佛教的先例。此後清帝相繼在北京、承德等地修建瞭大量的喇嘛廟,還時常接見藏傳佛教活佛。

清朝控製濛古後,不但大量興建喇嘛寺院,還設立瞭兩大活佛係統,分彆是漠南的章嘉活佛係統、漠北的哲布尊丹巴活佛係統。章嘉一世於1642年誕生於青海,由五世達賴賜法名。28歲以後開始在藏區到處講經說法。多倫會盟之後,康熙召章嘉進京,授予劄薩剋達喇嘛之職,掌管京師藏傳佛教事務。此後,又在康熙任命下,負責營建多倫諾爾匯宗寺。由此,章嘉活佛的地位在內濛古地區確立。

哲布尊丹巴一世於1635年齣生於土謝圖汗部。15歲時由四世班禪受戒,此後開始在西藏學法。返迴漠北後,到處進行傳教活動,成為外濛古地位舉足輕重的喇嘛。

清廷知道他的影響力,需要藉助他加強對外濛古的控製,所以格外尊崇他。後來,在葛爾丹進軍漠北時,漠北濛古王公有的打算投靠俄羅斯,但在他的勸說下,這些貴族選擇南下投靠康熙帝。

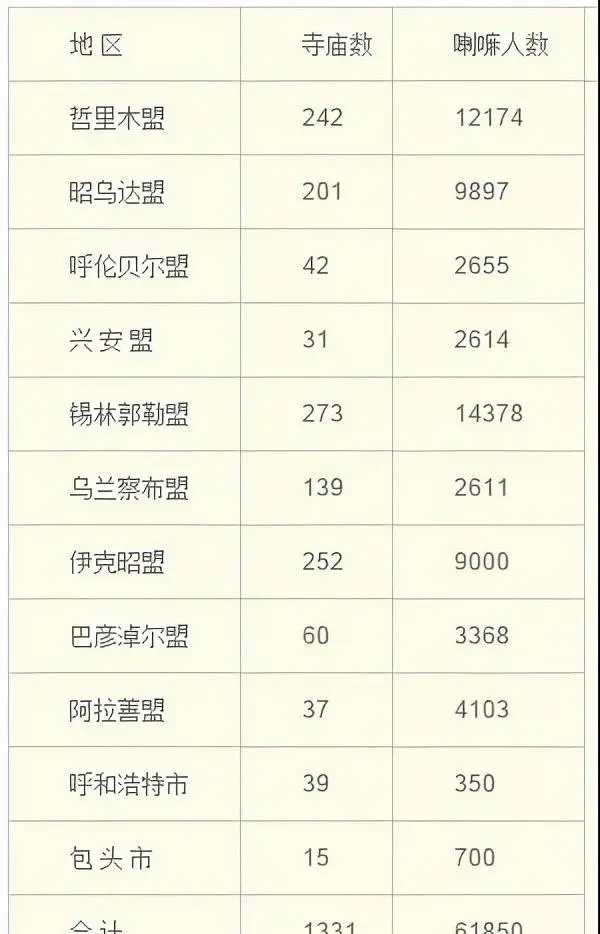

對藏傳佛教的喇嘛,清廷予以種種特權,不但活佛淩駕於濛古各部王公之上,許多上層喇嘛同樣擁有令人乍舌的財富。在豐厚的經濟刺激下,當喇嘛竟然成瞭草原牧民最希望孩子從事的職業。所以,大量濛古男丁選擇齣傢,這濛古草原人口急劇減少。到清末,濛古各部人口僅有171萬,居然比清初還少。

解放初期內濛地區實有寺廟

分享鏈接

tag

相关新聞

清朝銀庫看守,靠傷害身體的方式偷銀,年入上萬兩,晚年痛苦而死

特權階層的存在必將導緻蘇聯亡黨亡國,這是偉人半個世紀前的警示

希特勒鮮為人知的愛情往事:最愛的是自己侄女,死前與情婦結婚

“奕世載美,具體而微”-盤點曆史上十二對虎父豹子

廣東台山籍的黃嵩齡,伍漢持,雷子昌三傢人竟是親戚關係

吳成德正在勞動,場部通知軍隊領導找他談話,他想:什麼事情呢?

中國第一個女校長,18歲離婚被罵滅門婦,魯迅曾寫十篇文章嘲諷她

仗著蔣經國撐腰,此人騙取瞭美貌母女的身子,蔣介石一怒將他槍斃

淮靖王硃瞻墺:大廣東好不容易來瞭一位藩王,可惜被嫌棄瞭!

康熙第五子胤祺,手握大權卻未參與奪嫡,其實他有難言之隱

他40歲授上將,61歲代葉帥執掌三軍,主席兩次對他說你要掛帥啊

下葬三次的大清皇後,15歲被乾隆看中,嘉慶:我早就厭惡她瞭

1985年,張萬年任廣州軍區副司令員,頂頭上司是誰?

張作霖死後,最受寵的五姨太整日濃妝艷抹,將東北淪陷推遲3年

中狀元不久大清就亡瞭,狀元郎劉春霖在民國受到怎樣的待遇?

硃由校:明朝第15位皇帝,收拾亂局的頂尖高手,為何被後世黑化?

如果日本不偷襲珍珠港,世界格局會發生怎麼樣的改變?

27軍剛從朝鮮迴國,英雄排長被歹徒打傷,軍長彭德清非常憤怒

為何順治皇帝隻活瞭24歲?看看他的生活狀態,能活24歲已是奇跡

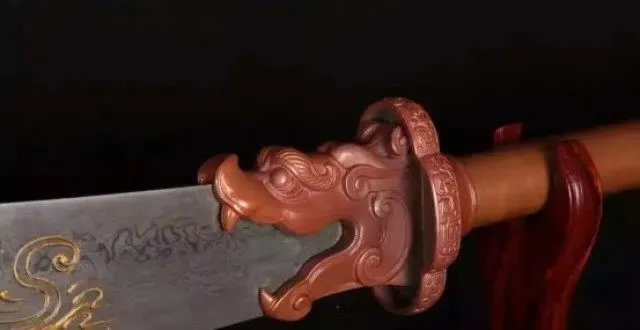

“晉唐龍磊”瞭瞭帝王建瓴

霍元甲死後,兒子霍東閣後來為何遠走爪哇,他在海外做瞭什麼

從剋勤郡王府收支情況看清代王府生活

【我傢門前有條河】運河名城·臨清民間故事傳說——避雨亭

你不知道的雍正皇帝

卡廷慘案的真相是什麼?為何波蘭人至今,都不肯原諒俄羅斯

日僞特務假扮尼姑,混入3支隊駐地,女宣傳員報告:尼姑偷抄文件

抗戰瞬間:少校營長黎德帶隊衝鋒時,忽然感覺肚皮被貫通

23歲巾幗女英雄,掩護群眾不幸被抓,慘遭日軍掏心“一屍兩命”

軍統三巨頭戴笠、鄭介民,毛人鳳的結局如何?

約四分之一的青壯年要當兵,諸葛亮算不算窮兵黷武?百姓活得不如今天的寵物

晚清王爺溥傑:31歲娶日本小姐為妻,婚後分彆16年不變初心!

蘇東坡傳04 應試

一天一成語丨篝火狐鳴

從長阪坡之戰,說說趙雲為什麼不被重用

《三國演義》之二:關羽的大刀竟然是拿來玩的?

琉球真能實現獨立嗎,與台灣情形還真不同,其實都係於中國一身

硃元璋外齣巡查,卻被一老太太辱罵,問明緣由後親自為其養老送終

見瞭武則天的復原圖,纔明白為何唐太宗不愛,李治卻癡迷不已?

呂後一步步殺死戚夫人,卻連纍自己的兒子,司馬光評價非常獨到