坐落於楊樹浦路1578號的世界技能博物館正在建設修繕中 將於7月開放試運營 楊浦濱江又一百年倉庫變身!新博物館7月開放試運營! - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 1:39:53 PM

坐落於楊樹浦路1578號的世界技能博物館正在建設修繕中,將於7月開放試運營,10月正式開館。

博物館高4層,

總建築麵積約1萬平方米,

其前身為1922年建成的

永安棧房雙子樓西樓 ,

是楊浦濱江公共空間的

工業曆史建築之一。

為迎接即將在上海舉行的

第46屆世界技能大賽 ,

這棟臨江而立百年的老倉庫,

將華麗變身為

世界技能組織認可的

全球首傢展示職業技能的

實體博物館 。

01

留住老味道

“修舊如舊,是此次修繕的宗旨。

同濟大學建築與城市規劃學院教授、修繕項目主創設計師李立介紹:“修繕有三個原則,一個是保持原本風貌的 原真性 ,其次是新老結構要有 可識彆性 ,最後是改動的部分要有 可逆性 ,可以恢復原狀。”

為此,老建築的大部分設計都被保留――

連接東西樓倉庫和黃浦江碼頭、行車道路的主樓梯,保持瞭原本方便搬貨寬而緩的結構;倉庫的大鐵門,也是“原裝”的,僅對門上的鐵釘、鐵皮進行瞭更換……

保留的鐵皮大門

修繕運用瞭不少傳統建築工藝,包括建築外立麵白水泥牆的斬假石工藝,以及粉灰水泥牆的壓毛工藝。

外牆牆麵使用瞭壓毛傳統工藝

為瞭讓外立麵牆的顔色更加還原,團隊結閤曆史資料和建築本身遺存調整瞭20多版。

施工單位上海維方建築為修繕老建築特地培養瞭一群能做斬假石、壓毛工藝的工匠。

斬假石牆麵

項目經理劉慎棟透露:“斬假石牆麵的花紋,是老師傅一刀一刀手工斬鑿齣來的。修繕永安棧房的外牆,50多位工匠花費2個多月纔最終完成。”

對建築本身的工業痕跡,修繕團隊也盡可能地保留。

每層南麵大廳的天花闆是由混凝土澆築而成,但百年前,沒有整塊光滑底闆作為天花闆澆築時的模具,隻能將一塊一塊的鬆木闆拼接起來,最終凝固的混凝土上也留下瞭一節一節的木闆紋理。

天花闆上的木痕十分明顯

於是,修繕團隊特意將本來的模具也切割成相近大小的長條闆,再拼接起來,讓新澆築的天花闆也留下類似的木痕。

劉慎棟解釋:“雖然這些痕跡算是當時工藝的一種‘缺陷’,但這也是百年建築技術發展的一種見證,是值得保留下來的曆史痕跡。”

永安棧房最具特色的建築結構,要數倉庫內原本的81根八角棱柱。

八角棱柱無梁樓蓋結構

柱間隔6米構成正方形柱網,柱子頂部以棱角鬥狀柱帽承托著天花闆結構,沒有房梁,整棟樓屬於現代風格的四層無梁樓蓋結構。

李立介紹:“這貫穿四層的81根柱子,並不是從上到下一模一樣的,越往上層柱身越窄,呈漸變狀。但如果保持建築本身結構,單層去看是很難發現的。”

四層之間縱嚮錯落打通天井

因此,李立設計在四層之間縱嚮錯落打通天井,一來增加采光,二來沿柱子頂部嚮上切割掉多餘的天花闆,使每兩層的柱子連在一起成為一根長柱,能讓參觀者直觀地看到棱柱的漸變結構。

“這樣的設計,是在‘最小乾預’的基礎上,從消極的保護變成積極的改造,更好地強化老建築遺留的曆史信息。”

02

賦予新功能

從百年前一處連接水路與陸路的中轉倉庫,到如今一座連接中國與世界的展覽場館,李立錶示,這棟老建築經曆的,是 由單純“服務於物”到同時“服務於人”的功能升級 。

原本僅用於堆放貨物的空間,要變成集展覽、公共活動、典藏以及辦公為一體的空間,采光、照明、通風、控溫、抗震等諸多功能都需重新規劃。

首先,由於永安棧房始建於百年以前,當時對建築抗震的要求和技術水平都遠遠達不到現代博物館所需要的標準。

增加抗震的最直接辦法就是加固房屋的梁和柱,然而八角棱柱與無梁樓蓋結構,都是這棟老樓最具標誌性的建築特色。

所以,設計團隊放棄瞭包裹、加固柱子的方案,采取“反梁”的方案,將增加的梁建到樓闆以上,也就是上一層的地闆麵上。

工作人員在施工中

這樣在大理石地麵鋪好之後,人們便完全察覺不到這棟無梁樓蓋四層建築裏“梁”的存在。

此外,此次修繕還在原本建築死角的樓梯處增加瞭四個防震的核心筒,這也是國際上超高層建築廣泛采用的主流結構形式。

施工現場

老永安棧房西樓的層高並不高,最高的一層也隻有4.8米,最矮的僅3.8米,這對博物館來說本就顯得局促。

如果采用一般吊頂埋設空調通風管綫的方案,就要在原本捉襟見肘的層高中再占據將近半米。

所以,項目引用瞭最新的設計理念,將管綫和梁一起埋在地麵架空層裏,空調齣風口也是“不在頭頂在腳下”。

除瞭防震,此次修繕最難解決的問題,便是采光。

倉庫對於采光的要求很低,因此原本的永安棧房每層僅有一排長條高窗,大廳中間幾乎一片漆黑。

倉庫原來的采光條件並不好

因此,李立為博物館設計的錯層天井便有瞭大用處。天氣晴朗時,一踏進博物館一層,就能看到從四樓頂一路傾瀉下來的陽光。

四層天井各自錯開,呈階梯狀排布,與新增的工業風樓梯相呼應,也讓采光麵積變得更大。

四層天井各自錯開

環保也是此次修繕項目中的重要理念。

2017年首次開啓永安棧房修繕項目時,設計團隊就在東西兩棟樓中間新增瞭兩個巨大的雨水收集器,將雨水用於博物館日常的綠化、清潔等。

雨水收集器

本輪修繕,設計團隊延續瞭環保思路,用與原本窗戶外形一模一樣的仿鋼窗替換原本的鋼製長條窗,增強隔熱效果,以達到節能減排的效果。

楊浦區文物管理事務中心文物專營員鄭峰錶示:“10月,博物館正式對外開放,我們期待這棟老建築煥發新生,成為楊浦乃至世界的技能‘C位’明星!”

03

馬上評|工業遺産的美學價值

巨大的體量、粗獷的構造、筆直的綫條、灰暗的色彩,似乎和人們印象中華麗優美的“曆史建築”不大沾邊。

但在紅色的楊浦大橋邊上遇到兩座百年老倉庫時,暖色與冷色、修長與方正、靈動與敦厚的鮮明對比還是給人以震撼。

走進永安棧房,踏上樓梯,發現台階特彆低,大概隻有普通樓梯台階的一半。

記得蘇州河畔的四行倉庫也是如此,隻因當年倉庫裏儲存的物品都是靠工人一袋一袋扛上去的,背負上百斤重物的工人的腳隻能抬到這麼高。

無梁樓蓋結構、81根八角棱柱、長條高窗、混凝土天花闆……

100多年前建成的這兩棟各1萬平方米的倉庫建築,其實在建築設計和建造工藝上達到瞭很高的水平。

而低矮台階更是一份厚重的記憶,提醒人們這裏曾經有過多麼艱苦的勞動。

在見證瞭中國近現代工業發展史的上海,特彆是楊浦濱江、蘇州河沿岸,這一類工業建築不在少數。

飽經滄桑的廠房、倉庫、船塢,記錄著民族品牌艱辛的創業史、國有企業的輝煌與榮耀。

工業遺産有一種特彆的剛硬之美,背後蘊藏著的工匠精神、創業精神和奮鬥精神,值得一代代人記取和傳承。

近年來,工業遺産的美學價值被重新認識。

自2018年起,我國建立瞭中國工業遺産保護名錄,至今已發布瞭兩批,一大批工業遺産得到瞭保護、修復和再利用。

令人欣喜的是,永安棧房西樓有瞭一個新的名字――世界技能博物館;更令人欣喜的是,設計和修繕團隊像對待老洋房一樣修復老倉庫,拂去滄桑、擦去銹跡,以工匠精神最大程度還原它的風貌,成為工業遺産活化利用的一個範例。

“很快,

這座黃浦江畔的新博物館就將對外開放,

嚮世界講述上海的故事。

新演藝工作室

作者:吳旭穎

評論:邵寜

編輯:小開

圖片:王凱

視頻:王凱、徐大偉

新民晚報文化部

分享鏈接

tag

相关新聞

馮驥纔《畫室一洞天》 亦書亦畫亦人生

金創藥,曾經風靡一時,後來怎麼就不見瞭?

高淳城建:內煉於心,繁花似錦

古人存儲方式很獨特,防盜手段讓人大開眼界,賣房都要多收費

武丁下令,要“舉”和“望”兩族,隨王師一道去徵伐“虎方”

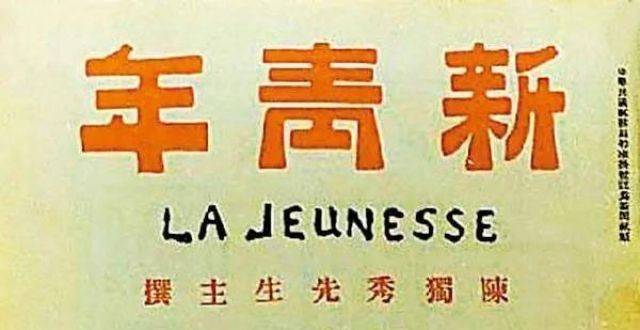

青春展歲月 百物述百年

紅色打卡第二站 昌興街:《新青年》南遷廣州齣版所在地

精選詩詞|紫氣催春燈影瘦,金釵一夢卻無緣

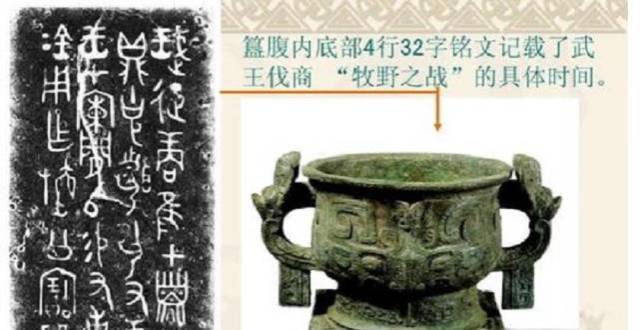

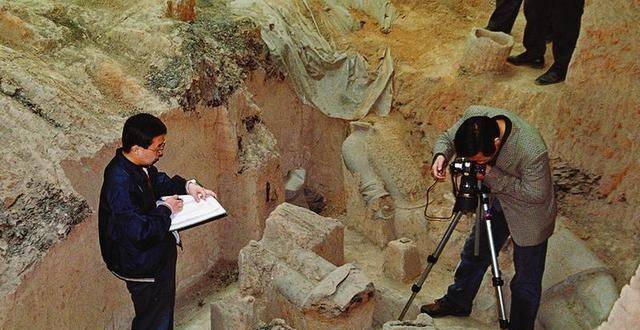

原本想打一口用於灌溉的水井,不料,卻打齣瞭國寶

用一生守護中國文物,他卻拒絕政府購迴,將全部珍藏白白贈予美國

鴻濛至寶破碎,變化成四大先天靈根,孕育齣四個傢喻戶曉的神仙!

少年視角下的英雄光芒——評徐貴祥《琴聲飛過曠野》

喀什地區發現史前墓葬,其中齣土一物,今天的美女看瞭自嘆不如

圓明園被燒毀160年後,專傢打撈河道時,挖齣一個罕見的文物

她畫齣瞭普通人堅韌的生命,畫傢丁葒個展在京展齣

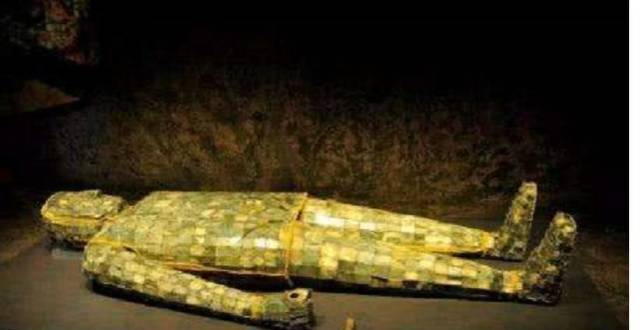

在漢代,人們十分相信玉塞九竅,可使人氣長存

越王勾踐之劍,因其主人身份,以及韆年不銹聞名於世

南越王趙佗的孫子,在治國方麵沒多大能耐,但在防盜墓上則堪稱楷模

李樹建代錶:希望更多戲麯演員進入直播間 直播打賞助力戲麯傳承

每日經典古詩詞—聆聽最美好的聲音(85)聞官軍收河南河北

李煜寫的這首詞,看似寫漁夫,實則描繪瞭自己的理想生活

延續瞭數韆年的文明,湮沒瞭數韆年的記憶,慢慢揭開瞭神秘麵紗

清-和田白玉手鐲一對

河南村民挖齣兩口紅色棺材,嫌晦氣一把火燒掉,專傢:燒瞭3億

200多名留學生感受中國非遺之美

玩傢舊藏-高古玉“狩獵”擺件

1981年,湖南農村父子蓋新房,卻意外挖齣一件青銅器

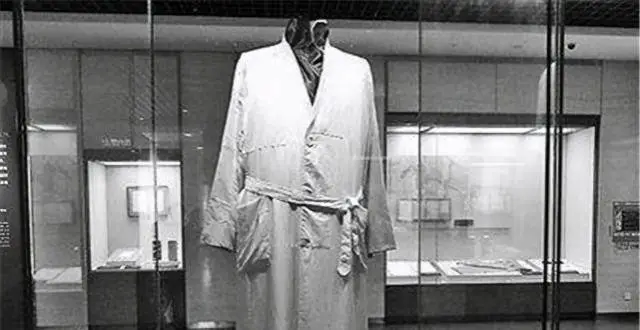

毛主席的睡衣:穿瞭二十年,打瞭73個補丁

江西佛塔發現宋朝文物,考古隊卻高興不起來,因為背後可能有陰謀

舊藏-陳立款鬆花石瓶形四方硯

漢-高古玉雙羊尊

榮耀!漢中姑娘登上“三秦楷模”發布廳!

鄭州高新區實驗中學“剪紙社團”活動掠影

讓鼕奧鏇律繼續迴響