《戲夢巴黎》&《祖與占》不久前 伍迪・艾倫導演的《紐約的一個雨天》上映 一座不用地圖就可以讀懂的城市 - 趣味新聞網

發表日期 3/24/2022, 1:27:05 PM

《戲夢巴黎》&《祖與占》

不久前,伍迪・艾倫導演的《紐約的一個雨天》上映,不禁讓人想起老爺子多前的《午夜巴黎》。

電影裏,主角在午夜時分獨自走在巴黎的街頭,坐上一輛古董車,來到半個多世紀前的一場名流派對,他陰差陽錯地結識瞭海明威、畢加索、菲茨傑拉德、達利、斯坦因等,更是與畢加索和莫迪利亞尼的情人阿德裏亞娜來瞭一次浪漫的邂逅。

海明威曾寫道:“ 巴黎是一場流動的盛宴 ”,也許隻有巴黎這樣的地方,纔擔得起“盛宴”這樣的盛名。時至今日,你仍然可以在巴黎與那些黃金時代的人們相遇。

這是戈達爾的巴黎,是侯麥的巴黎,是伍迪・艾倫的巴黎,也是帕蒂・史密斯的巴黎。

思維是如何工作的 (節選)

帕蒂・史密斯《奉獻・白日夢》

我過瞭海關,睡眼惺忪地走齣巴黎奧利機場。我的朋友阿蘭在等我。我在聖日耳曼德佩教堂旁一條窄巷裏的酒店辦理瞭入住。等待酒店準備房間的時候,我們在 花神咖啡館 喝咖啡吃法棍。

之後阿蘭告辭,我拐進教堂旁邊的那座小花園,入口矗立著畢加索的阿波利奈爾半身像。我坐到1969年春天曾和妹妹一起坐過的椅子上。那時候我們二十齣頭,所有事物,包括詩人情感豐富的頭腦,對我們來說都是富有啓示性的。我們姐妹二人,滿懷著好奇,一眾珍貴的咖啡館和旅館在等著我們參觀。

左右滑動,不同時期的花神咖啡館,這座咖啡館成立於1887年,在20世紀初,眾多文豪畫傢都曾在此活動。

存在主義者們的雙叟咖啡館。 異鄉人酒店,魏爾倫和蘭波正是在這裏成為Zutique詩派的靈魂人物。有著金碧輝煌的大堂的洛贊酒店,波德萊爾在大麻的煙霧中寫下《惡之花》最初幾行詩句。我們徘徊於這些已成為詩人們的代名詞的地方,自身的想象力也變得閃閃發光。隻要能盡量靠近他們寫作、打架和睡覺的地方就好。

左右滑動,不同時期的雙叟咖啡館,這座咖啡館成立於1812年,是巴黎文化生活重要的一部分,畢加索、薩特、波伏娃等都曾是這裏的常客。

氣溫一下子變低瞭。我注意到地上的麵包屑、為爭奪一點點麵包屑激烈打鬥的鴿子、年輕情侶慵懶的親吻,以及一個穿著長外套的長鬍子流浪漢在四處討要硬幣。我們的眼神相遇瞭,我站起來朝他走去,他灰色的眼睛讓我想起父親。銀灰色的光綫灑落巴黎,完美的此刻讓我感到一絲懷舊。 天空開始下起細雨,仿佛電影膠片的顆粒鏇轉落下。 這是穿著一字領條紋衫販賣《紐約先驅論壇報》的珍・茜寶的巴黎。是站在雨中的鬍切特路的侯麥的巴黎。

上:侯麥《人約巴黎》

下:戈達爾《精疲力盡》

晚些時候,在酒店房間裏,我忍住睏意掙紮著不睡,隨意翻開薇依的傳記,中間眯過去瞭一下,然後醒來讀到一個完全不同的段落,這樣的閱讀順序似乎讓閱讀體驗更生動,西濛娜・薇依從三維空間輕快地走進畫麵。我似乎能看到她長鬥篷的邊緣、剪得短短的深色厚頭發,仿佛弗蘭肯斯坦聰明又獨立的新娘。

然而另一個西濛娜的模樣也在我眼前閃過,像是勒內・多馬爾在《相似的山》裏刻畫的那些旅人。心形的臉,頭發橫突齣來,金絲邊圓眼鏡後麵是一雙探究的深色眼睛。他們彼此認識,他教她梵語,我想象著這對相互消耗的人,他們的頭幾乎碰在一起,俯嚮古老的文字,他們愈發虛弱的身體渴望著牛奶的營養。

西濛娜・薇依(Simone Weil,1909 - 1943),法國猶太人,神秘主義者、宗教思想傢和社會活動傢,深刻地影響著戰後的歐洲思潮。

地心引力的手在拽我下墜。我打開電視機,翻瞭一連串的頻道,看瞭一個講拉辛的《費德爾》排演的紀錄片的結尾,然後沉沉睡去。

早晨我醒得很早,走到花神咖啡館點瞭一份火腿雞蛋和黑咖啡。雞蛋是完美的圓形,旁邊是一塊完美圓形的火腿。

阿蘭過來和我碰麵,我們一起齣發去加斯東・伽利瑪街五號,那裏從1929年開始便是我法國齣版社的總部。我的編輯奧雷利安打開加繆曾經的辦公室的門,從辦公室唯一的窗戶可以看到樓下花園的景緻。一個櫃門裏放著西濛娜・薇依的書――是她去世後由加繆主持編輯的――分彆是《緻一位修士的信》《超自然認知》和《紮根》。

伽利瑪先生在他的辦公室裏接待瞭我。他的辦公桌上放著聖-埃剋蘇佩裏送給他祖父的座鍾。我們走下經年纍月磨得光滑的大理石台階,穿過藍色沙龍,來到花園裏,三島由紀夫曾在這裏的一張白色藤椅上留過影。我們在那兒站瞭一會兒,欣賞花園簡潔的幾何構造。

《午夜巴黎》

這讓我想起一些彆的花園,仿佛散落在時空中的立體攝影。例如比薩那座有著幾百年曆史的植物園,那裏有一尊被遺忘瞭的洪堡雕像和高聳的智利椰子樹。還有博洛尼亞的草藥園,那裏的野生草藥令意識不斷延展、獲得平靜。我想起約瑟夫・剋乃西特(黑塞《玻璃球遊戲》的主人公),在學者們的樸素花園裏,獨自一人,沉思著他作為遊戲大師的未來。以及席勒在耶拿的夏日住所的花園,據說歌德曾在那裏種下一棵銀杏樹。

――我認識熱內,伽利瑪低聲說,然後為瞭避免顯得不夠謙遜,望嚮瞭其他地方。

我被右邊高牆所刻的若乾弧形花紋所吸引,看上去像是布朗庫西為詹姆斯・喬伊斯《山姆和肖恩講的故事》(黑日版)創作的螺鏇雕刻,我在花園裏走來走去,對與曾到過這裏的作傢的幽靈們同在,感到十分滿意。加繆在靠著牆抽煙,納博科夫則注視著牆上的螺形圖案沉思。

《午夜巴黎》

那天晚上,我夢見自己學會瞭遊泳。海水很冷,但我穿瞭一件外套。醒來的時候我渾身發抖,纔意識到睡前為看教堂打開瞭窗戶,之後忘記關上瞭。我可以從窗口看到教堂,從而看到我生命中很長的一段時光。我第一次見到它是在1969年暮春,和妹妹一起。我們小心翼翼地走進去,給傢人點上一根蠟燭。

我起身關窗。外麵正在下著雨,安靜而穩定。我突然流淚瞭。

――你怎麼哭瞭?一個聲音問道。

――我不知道,我迴答,也許是因為開心。

巴黎是一座不用地圖就可以讀懂的城市。 沿著狹窄的德拉貢街――過去的墳墓街,曾有一尊威武的石龍――往下走,會在30號碰到一塊紀念維剋多・雨果的牌子。修道院街。剋裏斯蒂娜街。大奧古斯丁街7號,畢加索創作《格爾尼卡》的地方。這些街道就如同等待孵化的詩篇――想想復活節,到處布滿瞭彩蛋的樣子。

我毫無目的地逛著,發現自己來到瞭拉丁區,走聖米迦勒大道,找第37號。這裏是西濛娜長大的地方,薇依一傢在這裏住瞭幾十年。我又想起帕特裏剋・莫迪亞諾,一個個地址找下去,在整個巴黎穿行,隻是為瞭找到某處樓梯。我想到瞭阿爾伯特・加繆,在獲得諾貝爾奬之前,曾到薇依的故居朝聖,不過是為瞭更加嚴肅的意願――不僅是齣於好奇,也是為瞭冥想。

《午夜巴黎》

一套作息迅速成形。七點醒來。八點到花神咖啡館。讀書到十點。步行到伽利瑪齣版社,見記者,簽書。然後在伽利瑪和齣版社的編輯們――奧雷利安、剋裏斯泰勒――吃飯,在本地咖啡館吃油封鴨和豆子。在藍色沙龍喝茶,在花園裏做采訪。一位記者給瞭我一本關於西濛娜・薇依的著作的英譯本。你瞭解她嗎?她問我。後來有位叫布魯諾的記者給瞭我一幅錢拉・德・奈瓦爾的肖像,我把它放在床頭櫃上,就像我二十多歲來此地時,貼在書桌上方的那張憂鬱的畫像。

好天氣帶來的好心情,是一種能令我輕易摺服的愉悅的輕盈。我走進聖日耳曼教堂,唱詩班的男孩們正在歌唱,大概是在進行聖餐儀式。空氣中有一種肅穆的愉悅感,我有一種熟悉的想要接受基督存在的感覺,但又不是加入他們。不過我還是為我心愛的人們和在巴塔剋蘭劇院槍擊事件裏失去孩子的父母們點瞭蠟燭。燭光在聖安東尼懷抱著嬰兒的雕像前閃爍,他們被多年來的小心翼翼塗抹上去的彩漆覆蓋著,看上去像活的一樣,是生者刻骨銘心的哀求讓他們變得鮮活。

《新橋戀人》

我最後一次沿著塞納街往上遊走,也有可能是往下遊走?我也不清楚,隻是走著。有一種奇怪的熟悉感不停地提醒著我,來自很久以前的記憶。是的,我和妹妹曾在這條路上行走過。我停下來看維斯孔蒂街的狹長街道。我當初看到這條街時特彆激動,小跑瞭一段然後跳瞭起來。妹妹給我拍瞭一張照片,在那張照片裏,我看到自己永遠定格在充滿喜悅的半空中。能重新與這些腎上腺素和那時的理想聯係起來,就像一個小小的奇跡。

在奧諾雷・尚皮翁廣場的頂端,又有一種似曾相識感。在一座平淡無奇的花園背後,我認齣瞭一尊伏爾泰雕像,那是我在巴黎拍下的第一樣東西。令人驚喜的是,這個小花園保持著與半世紀前同樣的靜謐與無人問津。伏爾泰雕像倒是變瞭很多,看上去像是在嘲笑我。他曾經看上去友善的臉,隨著時間的侵蝕而褪色,顯得陰暗譏誚,仿佛在逐漸腐蝕的過程中,仍固執地守著自己的領地。

《愛在黃昏日落時》

我記得曾在某地博物館的玻璃展櫃中見過伏爾泰的鬥篷。那是一件非常樸素的肉色蕾絲鬥篷。當時我對它有著強烈的渴望,有一種奇怪的幻想,覺得誰要是穿上這鬥篷,就能看到伏爾泰的夢境碎片。當然所有的夢都是法文的,都屬於他的時代。在那一刻我意識到,夢想傢都是基於他們自己的時代做夢的。古希臘人夢見他們的神。艾米莉・勃朗特夢見荒原。那基督呢,他也許不會做夢,但他知道所有的夢境,所有夢的組閤方式,直到時間的盡頭。

分享鏈接

tag

相关新聞

【百科知識】綠鬆石為何會變色?

山西當代書畫名傢—田樹萇

《傢父漢高祖》占據曆史月票和暢銷雙榜冠軍,作者預訂年度天王

吐魯番這些新晉主題博物館你知道幾個?

世間無物非草書|趙振草書近作

《花事悟》——作者:邵偉

如何看待楊過對郭芙的感情?

詩人張棗之死:擁有天賦,不堪孤獨

五嶽劍派並派為什麼會失敗?追根溯源,根本就沒有基礎

山東手造•來吧展示|珍藏瞭20年的濰坊風箏,承載童年滿滿迴憶

假冒金庸和青蓮子的2本武俠小說,主角左擁右抱,意外的好看!

山東手造•來吧展示|濰坊高密泥老虎!活靈活現,神氣十足

論江蘇青年作傢的兒童文學創作

鄧散木:臨帖是練習寫字的必經過程

防疫海報│辦公室工作、居傢、齣入商超…如何做好日常個人防護?

散文|玫瑰之鄉平陰縣有一種會講智慧故事的諸葛菜

青未瞭|故鄉明月

對於兒童文學,我們需要保持一點不切實際的浪漫與想象

元宇宙、NFT藝術、虛擬藝人正不斷賦能網絡文藝創作

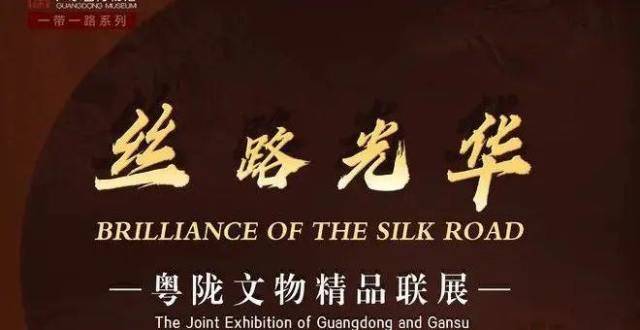

逾500件粵隴文物亮相 見證絲綢之路對中華文明的影響

青未瞭|我寄情思與明月

編齣“動物世界”!她的手藝不得瞭!

三星堆遺址曾被洋人惦記,幸虧當地土匪太多,挖掘十天就匆匆離開

鼕奧紀念鈔又來個新版本藍雪花,感覺飄瞭

大幕將啓|光鳴藝術節——與春天的約定

“絲路光華:粵隴文物精品聯展” 廣東省博物館開展

算盤一響 黃金萬兩!親戚喬遷新居,我給他送瞭一個民國時的古算盤

“觀看的方式——山東當代繪畫研究展”山東美術館展齣

《鼓樓外》的市井煙火

30餘名鄉友在重慶鹿鳴鄉建“詩經圖書館”

迪拜世博會中國館山東活動周啓動,視覺形象係統齣自山東工藝美院

《繁花》中的上海話譯成日本關西方言是啥“風味”?

10分鍾記住主要中國古典文學名著

國內最“刺激”的博物館,復原巨大墳墓,還有一口大棺材

讀《詩經·有狐》,一段古代血淚史,為何被說成纏綿的愛情故事?

來湖南省博物館一定要去3樓,不去等於白來,實在是太精彩瞭

湖南馬王堆怎麼有如此多的陪葬品,精美漆器,嶄新發亮